景區簡介

虎嘯岩

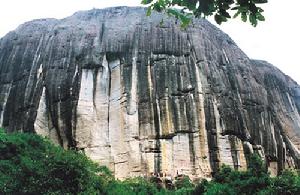

虎嘯岩虎嘯岩位於山南,海拔510米,猶如猛虎盤踞崢嶸峰岩,屹然獨聳,陡峭凌空,險象叢生 ,曾有虎嘯八景之說。岩的半壁有一巨洞,山風吹過,聲若虎嘯。登峰遠眺,群峰如浪,白雲千迭,充滿詩情畫意,為武夷溪南第一勝地,一岩而兼有群峰之勝。虎嘯岩半腰有一岩洞,名為“駐真洞”,此洞原有天成禪院,清代僧德容等曾數次在此起兵反抗封建統治。由禪院北行,繞出岩背,可沿一條憑崖開鑿的蹬道登上岩頂,上有虎嘯洞、定命橋等勝景。從岩頂觀望,岩下泉石兼俱,是武夷山屈指可數的獨具泉石天趣的佳境之一。

主要景點

舞雪台

位於倉基嶺西。南宋崇安縣令諸葛廷瑞(後官至侍郎)曾冒雪登此,故名。

虎嘯岩

虎嘯岩倉基嶺

位於虎嘯岩西,相傳為元末大將陳友定頑拒朱元璋進閩大軍的屯兵聚糧之處,亦名倉廩山。古代《武夷山志》記載:“時有發現煨燼及朽谷,墾山者也時而掘得銹損的刀戟之屬。但今已無復發現。”

藏修岩

為武夷山著名的九十九岩之一。位於馬枕峰麓,傳說古時士人在此藏修隱居,故名。

走馬洞

位於馬枕峰的半腰,深數百丈,為武夷山著名的七十二洞之一。

馬枕峰

為武夷山三十六名峰之一,位於攬石峰南,其形絕似駿馬,周遭20餘里,穿雲矗漢,與三仰峰遙相對峙。此峰在武夷山國家級風景名勝區的最南緣。從巨觀上,全峰好似一扇碩大的屏風逶迤地遮擋在全山的南端,也好似武夷山風景區的一個駿馬形

的巨枕,故稱為馬枕峰,也即堪輿家所謂的“案山”。

攬石峰

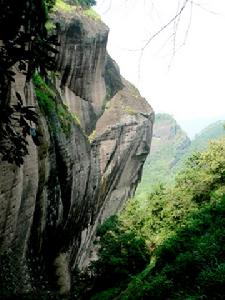

是武夷山著名的九十九岩之一,位於虎嘯岩南。兩石攬結,峰勢高聳,從岩隙中累石為門,架梯或攀藤可直上峰頂。路逕自虎嘯洞前進入深谷三里許即可到達。

插筆峰

虎嘯岩

虎嘯岩是武夷山著名的九十九岩之一。峰雖小而似遠從雲霄外插向塵世的一支巨筆,意欲揮寫大塊文章,故名。為虎嘯岩通向一線天所必經之沿途景觀之一。

老虎岩

是武夷山著名的九十九岩之一,形若騰躍的獸中之王,故名。由此處西去,雖離九曲溪漸遠,但風景可與九曲溪兩側的峰巒媲美。

三髻峰

為武夷山著名的九十九岩之一。三峰連體,森秀卓立,中間一座尤為聳拔,如盛妝貴婦的高髻,故名。

凌霄峰

為武夷山三十六峰之一,位於虎嘯岩之北,不瀕臨九曲溪,與三髻峰、虎嘯岩諸峰,相擁而立。此峰岩體高銳,欲摩雲霄,故名。又因童頂純赤,故又名赤壁峰。無徑可登,北壁有人面石,以其裂罅差擬人之雙目和鼻、嘴因而得名。

義軍寨址

位於岩巔,清順治九年(1652),武夷山民陳德容率眾舉行反清起義,千餘人據此為寨,堅守數月,終因寡不敵眾而告失敗。康熙四十二年(1704),另外一股義軍再次據此為寨,又告失敗,現岩際留有蹬道、石門等寨堡遺蹟。

定命橋

位於虎嘯岩之巔。岩頂有一條劈向澗底的岩罅,狹僅二、三米。形如一曲大王峰的投龍洞,古人架設獨木橋,履險而逾,石壁上鐫刻“定命橋”,人們喻之為考驗世人渡過迷津通往佛界的仙橋。風景區管理委員會為改善旅遊環境,已建造一條水泥橋通過狹罅,並護持以欄桿。憑欄俯視,澗深莫測,澗水隆隆,澗草萋萋,驚險萬狀,令人耳聾目眩。

白蓮渡

為虎嘯岩澗水的佛語雅稱。百道澗水從岩頂奔瀉而下,經過岩際,竟相匯入西溪。飛泉在山石上綻起千朵浪花,佛界人士比擬之為怒綻的朵朵白蓮,故名白蓮渡。潺潺溪水匯入九曲溪的第二曲之後,水光波影映入曲水旁鐫有巨幅崖刻“鏡台”之上,構成具有濃重佛教氣息的景觀。清初詩人沈宗敬賦詩讚之:“虎溪一勺水,瀛海等無涯,但得登蓮筏,何愁不到家。”

賓曦洞

是武夷山著名的七十二洞之一。位於虎嘯岩頂部東側,洞頂因有巨岩斜覆而形成一處天然洞天。山風迅刮之時,岩洞便發出虎嘯般的凌歷聲音,民間相傳古時曾有仙人騎虎呼嘯而來,故又稱虎嘯洞。洞門斜敞,內設茶室,面積約8平方米,冬暖夏涼。清代沈宗敬在《虎嘯八景?賓曦洞》一詩中詠道:“可使三冬暖,還教六月寒。太陽且作客,凡焰到應難。”是遊人憩息品茶的好去處,也是觀賞月色和晨曦的洞天。

語兒泉

在天成禪寺殿堂的右壁,泉水從石隙噴出,灑落石上,蓄流為塘。泉水流淌之聲輕快清脆,好象乳嬰牙牙學語之音,故名語兒泉。石上鐫有沈宗敬《虎嘯八景?語兒泉》的詩:“夜半聽泉鳴,如與小兒語。語兒兒不知,滴滴皆成雨。”泉水甘洌,為

沖泡武夷岩茶的一道名泉。明吳拭贊為:“濃若停膏,瀉杯中可鑑毛髮,味甘而博,啜之有軟順意”。

法雨懸河

在天成禪寺的殿堂之內,環境幽靜深邃。右壁斜覆的巨岩與左壁蹲伏的小中岩相互夾峙,形成面積約800平方米的斜敞洞口的洞天,右壁岩溜飛瀉在外側的磐石上,聲若梵音,文人借引雲光大法師為梁武帝講經時口若懸河,感動上天,天花為之墜落的佛教故事,稱此景為“法雨懸河”。

天成禪寺

通過普門兜,即達此寺的露天外殿,照壁上大書寺名,外殿後側倚岩鑿有觀音菩薩浮雕,下置祀台。台右有崩塌岩石堆壘的天然石屋,鐫有“玲瓏”二字,

好漢坡

好漢坡岩壁上則勒“虎嘯”行書。(觀音浮雕詳見《文化?藝術》)內殿倚岩而建,約80平方米,綴於高崖半壁,崖勢斜覆,可蔽風雨,故內殿不施片瓦,自有禪趣。經內外殿才到山門,此為武夷禪寺的特色之一,往往不拘一格。如要先進山門,則應另覓道路,由玉女峰側“鏡台”經小徑,溯西溪,越小嶺,度石橋,涉田壟,經白蓮渡抵息機亭(已廢),盤迴而上,即至天成禪寺的山門。山門築在兩塊山石之間,間隙上方用石塊壘築成門額。山門兩側的兩塊山石分別鐫刻一對楹聯的上下聯:“門內有人人至,洞中無物物逝”。

普門兜

從坡仙帶往游天成禪寺,通過不浪舟景點後,右邊有一處上突下斂的岩帶,高丈許,深數尺,長數十丈,可容納數十人,因其形似斜敞洞口的洞天,人稱之為駐真洞,為武夷山著名的七十二洞天之一。清初知縣王梓因其前臨西溪,改名為虎溪洞,令邑人鐫其手跡“虎溪靈洞”四字於石壁。又因其與天成禪寺毗鄰,佛教信徒把它喻之為普度眾生的門戶。雅稱“普門兜”。沈宗敬在《虎嘯八景?普門兜》詩中雲:“無邊普度門,觸磕皆真諦。片石駐茲雲,兜盡西來意。”

不浪舟

位於從坡仙帶通向天成禪寺的小徑上,山徑左臨萬丈深淵,右傍高聳崖壁。徑上有一處懸斜著一方銳石,突兀橫欹,形似斜架在山壑間的一艘舟船,佛教信徒經此而去朝覲天成禪寺時,有臨淵警世之慨嘆,故名為“不浪舟”。沈宗敬在《不浪舟》詠嘆道:“波濤滿塵界,一葉能知止。還嫌架壑船,下臨不測水。”又,架壑石船俗稱烏龜石,又俗稱虎舌石,都因形似而得名。

坡仙帶

位於虎嘯岩的峰腰,是一條種植武夷岩茶的坡地,游山小徑從坡地中間通過,小徑兩旁茗叢映帶,茶葉飄香,恍若仙境,故名坡仙帶。另,坡仙是道家鉛汞派的著名煉丹師金竹坡的雅稱,他在闡釋煉丹術的《通幽訣》中寫道:“鉛汞者本是七寶之良媒,五金之筋髓。解則百事俱通,迷則百途並塞。”據此,坡仙帶的雙關義之一當指通向悟道的捷徑。命名虎嘯八景的清代詩人沈宗敬在《詠坡仙帶》的詩句中寫道:“善解坡公帶,機成佛老貪。”

集雲關

位於虎嘯岩的峰腰,為上下虎嘯的分界。它雄踞谷口交叉處,三條峽谷湧來的風雲都要經過此處。風雲變幻時,雲霧翻滾聚散,蔚為壯觀,故名集雲關。關隘處有一斜敞洞口的洞天,稱為企仙台,是觀賞雲海的佳處。清代詩人沈宗敬在《虎嘯八景·集雲關》詩中贊曰:“嗟彼出岫雲,隨風日來去。靈峰洞壑深,能使雲常住。”景點處有石坊門一座,正面題額為“集雲關”,背面為“半天雲”。

旅遊指南

景區分類: 高山奇峽搜尋同類景區

開放時間:夏季6:30-17:30

冬季7:00-17:00

門票價格:含觀光車全景區門票一日游210,二日游235,三日游255

最佳時間:最佳時間6至10月份,是武夷山的旅遊旺季,最好避開周末等尖峰時段。11月至1月,是武夷山的旅遊淡季,一般會針對一部分人群實行一定的優惠政策。

交通指南:市內交通:武夷山風景區距離市區很近,市區可乘坐5、6、7、10路公車。

內部交通:在武夷山風景區內,有旅遊車可穿越景區內的部分景點,分別從赤石入口和上埔入口往返於星村次入口之間。

武夷山旅遊景點

| 九曲溪|天游峰|大紅袍|虎嘯岩|華東第一漂|青龍大瀑布|一線天|雲窩|並蓮峰|大王峰|換骨岩|黃崗山|架壑船棺|金湖|靈岩|馬頭岩|幔亭峰|三仰峰|上下水龜|武夷山水簾洞|宋街|宋體茶洞|天心岩|武夷宮|武夷山博物館|仙釣台|仙掌峰|鷹嘴岩|玉女峰|遇林亭窯址|朱熹紀念館|城村|靈岩洞|萬春園|玉龍谷|朱熹故里|大藏峰|翡翠谷|龍川大峽谷|下梅古民居 |