羅伯特·密立根

羅伯特·密立根個人簡介

羅伯特·密立根

羅伯特·密立根1913年,他得到電子電荷的數值:e=(4.774±0.009)×10-10esu,這樣,就從實;驗上確證了無電荷的存在。他測的精確值最終結束了關於對電子離散性的爭論,並使許多物理常數的計算獲得較高的精度。他的求實、嚴謹細緻。富有創造性的實驗作風也成為物理界的楷模,與此同時,他還致力於光電效應的研究經過細心認真的觀測,1916年、他的實驗結果完全肯定了愛因斯坦光電效應方程,並且測出了當時最精確的普娜克常量h的值。由於上述工作,密立根贏得1923,年度諾貝爾物理學獎。”他還對電子在強電場作用下逸出金屬表進行了實驗研究。他還從事元素火花光譜學的研究工作測量了紫外線與X射線之間的光譜區,發現了近1000條譜線,波長直到13.66nm)使紫外光譜遠超出了當時已知的範圍。他對x射線譜的分析工作,導致了烏倫貝克(G.E.Uhlenbeek1900~1974)等人在1925年提出電子自鏇理論。他在宇宙線方面也做過大量的研究。他提出了“宇宙線”這個名稱。研究了宇宙粒子的軌道及其曲率,發現了宇宙線中的“α粒子、高速電子、質子、中子、正電子和V量子。改變了過去“宇宙線是光子”的觀念。尤其是他用強磁場中的雲室對宇宙線進行實驗研究,導致他的學生安德森在1932年發現正電子。1921年起,密立根任教於加利福尼亞理工學院,他的努力有助於使該校成為世界上最著名的科學中心之一。1953年12月19在加利福尼亞的帕薩迪納逝世。

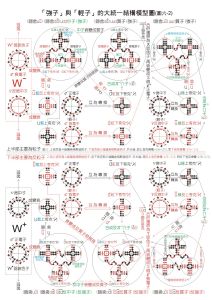

電子、質子、中子、正電子-內部結構模型圖

電子、質子、中子、正電子-內部結構模型圖密立根油滴實驗

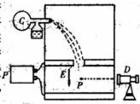

油滴實驗

油滴實驗令σ、ρ分別表示油滴和空氣的密度;δ為油滴的半徑;η為空氣的粘滯係數;vg為油滴勻速下降速度。因此油滴受的重力為 mg=4/3πa^3δg(註:a^3為a的3次方,一下均是),空氣的浮力 mg=4/3πa^3ρg,空氣的粘滯阻力f1=6πηaVg (流體力學的斯托克斯定律 ,Vg表示v下角標g)。於是(1)式變為:4/3πa^3δg=6πηaVg+4/3πa^3ρg,可得出油滴的半徑a=3(ηVg/2g(δ-ρ))^1/2(2),當平行電極板間加上電場時,設油滴所帶電量為q,它所受到的靜電力為qE,E為平行極板間的電場強度,E=U/d,U為兩極板間的電勢差,d為兩板間的距離。適當選擇電勢差U的大小和方向,使油滴受到電場的作用向上運動,以vE表示上升的速度。當油滴勻速上升時,可得到如下關係式:F2+m=qE+B(3),式中F2為油滴上升速度為Ve時空氣的粘滯阻力:F2=6πηaVe,由(1)、(3)式得到油滴所帶電量q為q=(F1+F2)/E=6πηad/(Vg+Ve)(4)。(4)式表明,按(2)式求出油滴的半徑a後,由測定的油滴不加電場時下降速度vg和加上電場時油滴勻速上升的速度vE,就可

光電效應

光電效應這樣在重力和電場力交替作用下,讓油滴反覆上升、下落若干次,在整個視場內都可以看得很清楚,否則需要重新選擇。用停表作記錄:記錄油滴n次下落一定的距離L(顯微鏡分劃板刻線的距離),所經歷的總時間tg總,記錄油滴n次上升同一距離L,所經歷的總時間tE總(兩次記錄必須是對同一油滴),用油滴所通過的總距離nL分別除以總時間tg總及tE總就得出vg和vE利用公式(4)算出油滴所帶的電量q。按照上述方法選取6-10個不同的油滴進行測量,計算它們各自所帶的電量。數據處理:本實驗只要求學生進行簡單的數字處理和分析。按書後的表格記錄數據和計算,該表是用國產油滴儀進行實驗所得到的一組數據。

1897年湯姆生髮現了電子的存在後,人們進行了多次嘗試,以精確確定它的性質。湯姆生又測量了這種基本粒子的比荷(荷質比),證實了這個比值是唯一的。許多科學家為測量電子的電荷量進行了大量的實驗探索工作。電子電荷的精確數值最早是美國科學家密立根於1917年用實驗測得的。密立根在前人工作的基礎上,進行基本電荷量e的測量,他作了幾千次測量,一個油滴要盯住幾個小時,可見其艱苦的程度。密立根通過油滴實驗,精確地測定基本電荷量e的過程,

羅伯特·密立根

羅伯特·密立根密立根事件

羅伯特·密立根

羅伯特·密立根密立根在第二天回到實驗室後,看到了弗雷徹的實驗設備,非常興奮。此後兩個人一起工作,對實驗設備進行了改進。6周后,公布了實驗結果。很顯然,這個實驗的論文應該由兩人聯合發表。但是密立根提醒弗雷徹,根據學校的要求,研究生的博士論文必須單獨署名,不能有合作者。密立根建議,弗雷徹可以在以後的某篇論文單獨署名做為其博士論文,但是做為交換條件,這第一篇論文必須只署密立根一人的名字。弗雷徹雖然感到失望,但是沒有別的辦法,同意了這一安排。

於是在1910年密立根做為唯一作者發表了第一篇油滴實驗的論文,並最終獲得諾貝爾獎。弗雷徹則在第5篇論文中做為唯一作者。1982年,弗雷徹死後發表的文章中才披露了這個秘密。這個安排雖然是兩人協定的結果,而密立根在第一論文中也提到實驗是由他和弗雷徹一起做的,但是不管以什麼理由或交換條件,剝奪研究生在參與設計和實驗的論文的署名權,仍然是一種不正當的行為。不能拿論文的署名權做交易。密立根如果大度一點的話,完全可以讓第一篇論文兩人共同署名,這與讓弗雷徹以後在某篇主要由他一個人完成的論文中單獨署名,一點也不衝突。論文的作者必須是對實驗做出了實質性貢獻的所有的人,不能多也不能少。然而,即使是在今天,實驗室的“老闆”不看對論文的實質性貢獻,利用權勢決定誰是論文的共同作者,這仍然是相當常見的。密立根的問題還不限於此。在密立根的論文發表後,其他實驗室試圖重複其實驗。其主要對手是維也納大學的菲里克斯·厄侖霍夫特。

在1911~1913年間,厄侖霍夫特重複了油滴實驗,但是卻未能發現像密立根所說的油滴所帶

羅伯特·密立根

羅伯特·密立根費曼認為這是由於後來的物理學家在測定基本電荷時,如果獲得的數值比密立根的數值高得多,就會想當然地認為自己測錯了,回頭去找原因,捨去這些“高得離譜”的數據,只保留那些比較接近密立根數值的數據。看來乾修飾數據勾當的物理學家還不在少數。

實驗作假醜聞

密立根油滴實驗60年後,史學家發現,密立根一共向外公布了58次觀測數據,而他本人一共做過140次觀測。他在實驗中通過預先估測,去掉了那些他認為有偏差,誤差大的數據。這違反了科學的原則。

歷屆諾貝爾獎得主1

| 諾貝爾獎是以瑞典著名化學家、工業家、硝化甘油炸藥發明人阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾的部分遺產作為基金創立的。諾貝爾獎包括金質獎章、證書和獎金。從1901年首屆諾貝爾獎頒發開始,目前世界上已經有幾百人獲得過次殊榮,他們中有科學家、文學家、政治家等等。走進諾貝爾獎得主,了解諾貝爾獎, |