基本概況

第三次科技革命

第三次科技革命第三次科技革命史研究概述第三次科技革命是人類文明史上繼蒸汽技術革命和電力技術革命之後科技領域里的又一次重大飛躍。它以原子能、電子計算機和空間技術的廣泛套用為主要標誌,涉及信息技術、新能源技術、新材料技術、生物技術、空間技術和海洋技術等諸多領域的一場信息控制技術革命。這次科技革命不僅極大地推動了人類社會經濟、政治、文化領域的變革,而且也影響了人類生活方式和思維方式,使人類社會生活和人的現代化向更高境界發展。正是從這個意義上講,第三次科技革命是迄今為止人類歷史上規模最大、影響最為深遠的一次科技革命,是人類文明史上不容忽視的一個重大事件。80年代以來,國內史學工作者對第三次科技革命史的研究日益深入,相關研究成果不斷問世。本文擬對這些研究成果作一概述,以使讀者更全面地了解第三次科技革命。

革命背景

第三次科技革命

第三次科技革命第三次科技革命的出現,既是由於科學理論出現重大突破,一定的物質、技術基礎的形成,也是由於社會發展的需要,特別是第二次世界大戰期間和第二次世界大戰後,各國對高科技迫切需要的結果。

革命經過

重大發明

第三次科技革命

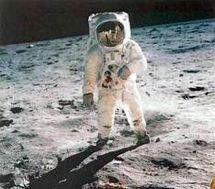

第三次科技革命1957年,蘇聯發射了世界上第一顆人造地球衛星,開創了空間技術發展的新紀元,也極大地刺激了美國。

1958年,美國也發射了人造地球衛星。但1959年蘇聯就取得了一項新成就:蘇聯發射的“月球”2號衛星成為最先把物體送上月球的衛星。正在美國人瞠目結舌之時,蘇聯太空人加加林又在1961年乘坐飛船率先進入太空。美國不甘落後,開始了60年代規模龐大的登月計畫,終於在1969年實現了人類登月的夢想。70年代以來,空間活動由近地空間為主轉向飛出太陽系。

1981年4月12日,美國第一個可以連續使用的哥倫比亞太空梭試飛成功,並於2天后安全降落。它身兼火箭、飛船、飛機等3種特性,是宇航事業的重大突破。

1970年以來,中國宇航空間技術迅速發展,現已躋身於世界宇航大國之列。

第三次技術革命的成果還表現為原子能技術的利用和發展。

1945年,美國成功地試製核子彈後。

1949年,蘇聯也試爆核子彈成功。

1952年,美國又試製成功氫彈。

1953年~1964年間,英國、法國和中國相繼試製核武器成功。原子能的技術首先被套用于軍事領域,和平利用原子能工業也有一定發展。

1954年6月,蘇聯建成第一個原子能電站。

1957年,蘇聯第一艘核動力破冰船下水。

第三次科技革命

第三次科技革命1977年,世界上有22個國家和地區擁有核電站反應堆229座。

電子計算機技術的利用和發展是另一重大突破。40年代後期的電子管計算機為第一代計算機。1959年,出現電晶體計算機,運算速度每秒在100萬次以上。1964年達到300萬次。60年代中期,出現許多電子元件和電子線路集中在很小的面積或體積上的積體電路,每秒運算達千萬次,它適應一般數據處理和工業控制的需要,使用方便。70年代發展為第四代大規模積體電路,1978年的計算機每秒可運算1.5億次。80年代發展為智慧型計算機。90年代出現光子計算機、生物計算機等。大體上每隔5年~8年,運算速度提高10倍,體積縮小10倍,成本降低10倍。中國自行設計研製的“銀河”大型計算機每秒也可計算上億次。

重要特點

第三次次科技革命同前兩次技術革命相比,有三個特點:

首先,科學技術在推動生產力的發展方面起重越來越重的作用,科學技術轉化為直接生產力的速度加快。

其次,科學和技術密切結合,相互促進。隨著科學實驗手段的不斷進步,科研探索的領域也在不斷開闊。

最後,科學技術各個領域之間相互聯繫加強,在現代科技發展的情況下,出現了兩種趨勢:一方面學科越來越多,分工越來越細,研究越來越深入化,另一方面學科之間的聯繫越來越密切,相互聯繫滲透的程度越來越深,科學研究朝著綜合性方向發展。

革命結果

第三次科技革命

第三次科技革命發端於美國

第三次科技革命

第三次科技革命第三次科技革命首發於美國原因在於美國具備如下條件:技術條件——在思維技術方面,美國的實用主義哲學開始形成;實驗技術以軍民結合、理工結合為特色;生產方面以電力技術和航空技術領先。物質條件——美國有優越的自然資源和人力資源,國內市場廣大,有利於規模生產。制度條件——美國是第一個資產階級民主憲政國家。文化條件——美國人來自世界各地,融合了各民族的文化傳統;二次大戰前後湧入一批優秀歐洲的科學家,如愛因斯坦、馮·諾伊曼等;建立了各種學會組織,科研體制多元化。

從戰爭形式的歷史交往角度看,第三次科技革命發端於美國並非偶然。第二次世界大戰是在世界交往普遍發展和充分展開的條件下進行的,爭奪科技人才的結果便同第三次科技革命緊緊地聯繫在一起了。美國在二戰中,利用戰爭的交往形式,爭奪到最多的科技人才,帶動本國人才的培養,因而受益最豐。

在第三次科技革命的起訖時間問題上,學者們大體持兩種觀點。一種觀點認為第三次科技革命始於二戰後初期,20世紀50年代中期至70年代初期達到高潮,70年代以後進入一個新階段。

另一種觀點認為第三次科技革命發生於20世紀40至60年代,70年代以後的科技革命是第四次科技革命(或稱“新科技革命”),兩者不可混為一談。

興起標誌

第三次科技革命興起的標誌:以原子能技術、航天技術、電子計算機的套用為代表,還包括人工合成材料、分子生物學和遺傳工程等高新技術。

時間和特點

1.起訖時間

在第三次科技革命的起訖時間問題上,學者們大體持兩種觀點。一種觀點認為第三次科技革命始於戰後初期,50年代中期至70年代初期達到高潮,70年代以後進入一個新階段。另一種觀點認為第三次科技革命發生於20世紀40至60年代,70年代以後的科技革命是第四次科技革命(或稱“新科技革命”),兩者不可混為一談。

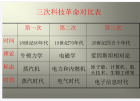

三次科技革命對比表

三次科技革命對比表2.第三次科技革命的特點

對於第三次科技革命的特點,學者們眾說紛紜,莫衷一是。

與第二次科技革命相比,第三次科技革命呈現出許多鮮明特點:一是科學技術本身的發展速度越來越快,科技產品的結構越來越複雜、精密;二是科技成果商品化的周期越來越短,科學技術轉化為生產力的速度越來越快;三是這次科技革命的內容極為豐富,而且聯繫密切,形成了一個群體形式;四是科學技術的社會化趨勢大為增強;五是第三次科技革命所形成的新的技術能力,對人類社會產生了空前巨大而深刻的影響。

張象認為第三次科技革命具有技術群體化、科技社會化和發展進程高速化這三大突出特點。

卞春元認為,與以往的技術革命相比,第三次技術革命具有如下特徵:即技術科學化、技術群體化、技術智慧型化、高技術化和技術產業化。

劉大椿、馬書春認為,現代科技革命具有兩大突出特點:一是科學進步與技術開發緊密地結合;二是科學與技術的結合在生產中得以產業化,從而對生產力進行改造,使生產力發生根本變革。

於德惠、趙一明認為,“軍帶民”,即軍事技術率先突破,而後帶動民用技術,是第三次科技革命的重要特徵。

內容

| 原子能 美國 | 成功試爆第一顆原 子彈 | 1945年 | 原子能成為新能源 |

| 航天技術 蘇聯 蘇聯 美國 | 人造衛星上天 宇宙飛船載人太 空飛行 把人送上月球 人們在太空從事 科學實驗 | 1957年 1961年 1969年 | |

| 生物工程 | 生物工程形成, 基因工程是其中 的核心技術 掌握了克隆技術 | 20世紀 70年代 | 人類通過改變 細胞的遺傳性, 達到改良品種 和創造生物新 類型的目的 |

| 海洋工程 技術、新 材料技術 | |||

不同觀點

技術轉化為產品和形成產生的周期越來越短。對於第三次科技革命的特點,學者們眾說紛紜,莫衷一是。

觀點一

胡才珍認為,與第二次科技革命相比,第三次科技革命呈現出許多鮮明特點:一是科學技術本身的發展速度越來越快,科技產品的結構越來越複雜、精密;二是科技成果商品化的周期越來越短,科學技術轉化為生產力的速度越來越快;三是這次科技革命的內容極為豐富,而且聯繫密切,形成了一個群體形式;四是科學技術的社會化趨勢大為增強;五是第三次科技革命所形成的新的技術能力,對人類社會產生了空前巨大而深刻的影響。

觀點二

張象認為,第三次科技革命具有技術群體化、科技社會化和發展進程高速化這三大突出特點。

觀點三

卞春元認為,與以往的技術革命相比,第三次技術革命具有如下特徵:即技術科學化、技術群體化、技術智慧型化、高技術化和技術產業化。

觀點四

劉大椿、馬書春認為,現代科技革命具有兩大突出特點:一是科學進步與技術開發緊密地結合;二是科學與技術的結合在生產中得以產業化,從而對生產力進行改造,使生產力發生根本變革。

觀點五

於德惠、趙一明認為,“軍帶民”,即軍事技術率先突破,而後帶動民用技術,是第三次科技革命的重要特徵。

觀點六

這次科技革命不僅湧現了大量的科學成果,而且大大加快了科技轉化為生產力的速度,縮短了知識變為財富的過程.其次,一種技術的發展引起好幾種技術的革命。新技術成為社會生產力中最活躍的因素,在促進經濟成長的各種因素中,科技進步所占比例不斷上升。

二戰科技革命

於德惠、趙一明認為,第三次科技革命的許多學科基礎和技術雛形雖然孕育於戰前的和平時期,但如果沒有戰爭和軍事需求的推動,它決不會急匆匆地降臨人間,是第二次世界大戰催生了這次科技革命。陳本紅也持此觀點,認為二戰極大地推動和促進了第三次科技革命的興起。

鍾倫榮從科技與二戰的雙向邏輯關係出發,指出科技是引發第二次世界大戰的主觀動因之一,是決定戰爭演變的制衡力量;而二戰使許多科學技術套用于軍事形態,成為戰爭的工具,同時又催生了一系列最具深遠意義並揭開第三次科技革命的科學技術,成為第三次科技革命的助產婆。

彭樹智用“歷史交往”這一歷史哲學概念來說明二戰與第三次科技革命的關係。他認為,第二次世界大戰最突出的意義之一在於它促進了始於40年代末,一直持續到20世紀下半期的第三次科技革命。這個革命之所以發展勢頭持續不懈、發展速度有增無減,第二次世界大戰的歷史交往無疑起著關鍵的作用。

幾個概念

對科學革命、技術革命、工業革命和產業革命這幾個既相區別、又有聯繫的概念,學者們論述較多,且存在較大的分歧。 張象認為,科學技術革命包括科學革命、技術革命和產業革命三個既有聯繫、又有區別的過程。它們在近代以來,特別是20世紀以來,逐漸聯繫在一起,依次而出現,又在交錯中進行。科學革命是技術革命的理論基礎,人類在對自然界及其發展規律的認識過程中產生的飛躍被稱為科學革命;技術革命是在人類改造自然過程中關於製造和操作的系統知識的社會性和根本性的變革;產業革命是由技術革命引起的,是指國民經濟的實際產業結構發生了根本變革,致使經濟、社會等方面出現了嶄新的面貌。

孫銜、劉迅等人認為,科學革命一般是指人類對客觀世界認識上的重大飛躍,它常以科學理論突破的形式表現出來;技術革命是人類改造客觀世界的手段的重大變革,它往往以科學革命作為基礎,又常常作為工業革命或產業革命的先導;工業革命僅指人類在工業化社會中生產領域裡所產生的飛躍;產業革命是指由於科學技術的飛躍而在整個經濟領域和社會領域中引起的重大變革。工業革命與產業革命的根本區別在於,前者所反映的是工業社會中生產領域內的進步,而後者反映的則是任何社會中主導產業形式的變化。

科學革命、技術革命和產業革命不可混為一談。科學革命通常是指人類對自然界認識的飛躍和科學研究的社會組織形式的重大變革;技術革命是指生產工具和工藝過程的重大變革,而產業革命不僅具有科學技術的性質和內容,而且具有經濟和社會的性質和內容。所以,科學和技術的革命只是在具備了一定的經濟和社會條件時才會促進產業革命發生,並非任何技術革命都能導致產業革命。

中國理論

李河君作品《中國領先一把:第三次工業革命在中國》(以下簡稱《中國領先一把》),是《第三次工業革命》在中國理論的實踐,創造性為中國領先提供了解決之道——光伏革命。它將能夠破解能源瓶頸、助推經濟轉型,是中國持續發展根本之策。

《中國領先一把》概述了全球新能源革命的趨勢,總結了歐美日韓等在這方面的經驗教訓,結合改革開放30多年的“中國製造”實踐以及中國光伏產業曲折發展的歷史,從理論和實踐、觀念和思維、經濟和社會、產業和企業、當前和未來等角度,全面論述了中國在這一輪工業革命中應採取的戰略、策略、政策和措施,從而做出了領先世界的判斷。

《中國領先一把》自出版之日起,便榮登各類圖書榜單之首。據圖書行業權威第三方監測機構“開卷”公布的2013年11月圖書榜單報告顯示,自2013年11初上市以來,《中國領先一把》連續兩周問鼎經濟類圖書排行榜。據出版商透露,《中國領先一把》自11月出版,一月之內已經成為中信出版社圖書銷量的冠軍。另據2013年12月7日《新京報》報導,《中國領先一把》榮登《新京報》“書香榜”經管類圖書榜榜首。

作者李河君被媒體稱為“企業型專家、專家型企業家”,本書獲得北京大學國家發展研究院榮譽院長、世界銀行前首席經濟學家林毅夫、著名經濟學家樊綱、《第三次工業革命》作者傑里米·里夫金、《經濟日報》前總編、品牌中國創始人艾豐以及《經濟參考報》總編杜躍進的推薦,被譽為《第三次工業革命》一書理念在中國的最佳實踐。

工業革命

一次工業革命

18世紀60年代,資產階級統治在英國的確立海外貿易、奴隸貿易和殖民掠奪積累了大量資本圈地運動的進一步推行造成了大批僱傭勞動力工場手工業的發展積累了一定的生產技術18世紀中葉英國成為世界上最大的資本主義殖民國家,國外市場急劇擴大.棉紡織:一系列紡織機器的發明動力:瓦特改良蒸汽機(1782年)交通運輸:富爾頓-輪船(美、1807年);史蒂芬孫-蒸汽機車(英、1814年)。

1、首先發生在英國,並以英國為主體;

2、以輕工業為主導;

3、以蒸汽動力為主要標誌;

4、技術發明主要源於工人和技師的實踐經驗。

二次工業革命

19世紀70年代,資本主義制度在世界範圍內確立資本原始積累和對殖民的肆意掠奪積累了大量資金自然科學取得突破性進展世界市場的出現和資本主義世界體系的形成,進一步擴大了對商品的需求.

1、電力的廣泛套用(西門子-發電機(1866)、格拉姆-電動機(1870));

2、內燃機和新交通工具的創製(卡爾·本茨-內燃機驅動的汽車、萊特兄弟-飛機(1903));

3、新通訊手段的發明(貝爾-電話(1876)、馬可尼-無線電報(1894—1896))。

第二次科技革命中:

1、科學同技術開始密切結合;

2、新技術發明幾乎同時發生在幾個國家;

3、一些國家兩次工業革命交叉進行。

三次科技革命

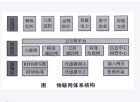

第三次科技革命中的物聯網體系

第三次科技革命中的物聯網體系是發生在第二次世界大戰後科技領域的重大革命,空間技術的利用和發展是這次技術革命的一大成果。1957年,蘇聯發射了世界上第一顆人造地球衛星,開創了空間技術發展的新紀元,也極大地刺激了美國。1958年,美國也發射了人造地球衛星。但1959年蘇聯又取得了一項新成就:她發射的“月球”2號衛星成為最先把物體送上月球的衛星。正在美國人瞠目結舌之時,蘇聯太空人加加林又在1961年乘坐飛船率先進入太空。美國不甘落後,開始了60年代規模龐大的登月計畫,終於在1969年實現了人類登月的夢想。70年代以來,空間活動由近地空間為主轉向飛出太陽系。1981年4月12日,美國第一個可以多次使用的太空飛行器哥倫比亞太空梭試飛成功,並於2天后安全降落。它身兼火箭、飛船、飛機3種特長,是宇航事業的重大突破。1970年以來,中國宇航空間技術迅速發展,現已躋身於世界宇航大國之列。

第三次技術革命的成果還表現為原子能技術的利用和發展。1945年美國成功地試製核子彈後,1949年蘇聯也試爆核子彈成功。1952年美國又試製成功氫彈。1953年~1964年間,英國、法國和中國相繼試製核武器成功。原子能的技術首先被套用于軍事領域,和平利用原子能工業也有一定發展。1954年6月,蘇聯建成第一個原子能電站。1957年蘇聯第一艘核動力破冰船下水。到1977年,世界上有22個國家和地區擁有核電站反應堆229座。

電子計算機技術的利用和發展是另一重大突破。40年代後期的電子管計算機為第一代計算機。1959年出現電晶體計算機,運算速度每秒在100萬次以上。1964年達到300萬次。60年代中期,出現許多電子元件和電子線路集中在很小的面積或體積上的積體電路,每秒運算達千萬次,它適應一般數據處理和工業控制的需要,使用方便。70年代發展為第四代大規模積體電路,1978年的計算機每秒可運算1.5億次。80年代發展為智慧型計算機。90年代出現光子計算機、生物計算機等。大體上每隔5年~8年,運算速度提高10倍,體積縮小10倍,成本降低10倍。中國自行設計研製的“銀河”大型計算機每秒也可計算上億次。從1980年開始,微型計算機迅速發展。電子計算機的廣泛套用,促進了生產自動化、管理現代化、科技手段現代化和國防技術現代化,也推動了情報信息的自動化。以全球網際網路為標誌的信息高速公路正在縮短人類交往的距離。同時,合成材料的發展、遺傳工程的誕生和資訊理論、系統論和控制論的發展,也是這次技術革命的結晶。

第三次技術革命就其規模、深度和影響來說,遠遠超過前兩次技術革命,它大大加速了現代生產力的發展,成為推動人類進步的巨大動力之一。

革命影響

對經濟發展的影響

第三次科技革命對經濟發展的影響表現在以下幾方面;一是它引起生產力各要素的變革,使勞動生產率有了顯著提高;二是使整個經濟結構發生了重大變化,第三次科技革命不僅加強了產業結構非物質化和生產過程智慧型化的趨勢,而且引起了各國經濟布局和世界經濟結構的變化;此外,第三次科技革命以其豐富的內容使管理髮展為一門真正的科學,並實現了現代化。1.三次工業革命或科技革命中的科技成果轉化為生產力的周期 蒸汽機從研製到18世紀定型投產用了84年,電動機為65年,而第三次科技革命中的技術大多在10年內就投入套用,從發現雷達原理到製造出雷達用了10年,原子能的利用從開發到套用為6年,電晶體4年,行動電話4年,雷射從發現到套用不足2年。此外,據美國國會有關報告統計,戰後十多年發展起來的工業技術到今天已有40%過時了,電子領域中已有50%過時了。電子計算機問世以來的30年中已進入第五代,而微型計算機誕生後幾乎每隔兩年甚至半年就換代一次。 2.科技進步因素在勞動生產率提高的各種因素中所占的比例 西方國家的工業生產年平均增長率在兩次大戰期間是1.7%,而在1950~1972年高達6.1%。1953~1973年的世界工業總產量相當於1800年以來一個半世紀的工業總產量的總和。其中,科技進步的因素引起的產量值在已開發國家的國民生產總值中所占比重起初為5%~10%,20世紀70年代增長至60%,現在已達到80%。 3.科學在各分支學科不斷深入和分化的同時,還朝著綜合性方向發展 自然科學不僅開始成為一個多層次的、綜合性的有機統一體,而且由單一技術發展為高科技群,主導技術也發生了深刻的變化。一方面,由於大量邊緣學科、交叉學科和綜合學科的興起,各門科學之間的聯繫日益緊密,科學在各分支學科不斷深入和分化的同時,其交叉、滲透、融合的趨勢也在不斷發展,從而使各門科學之間的間隙得以彌補。由於物質世界的複雜性,隨著認識的深化,單一學科的發展已經不能解決所有的問題,各門科學之間的依賴性越來越強。如果說前兩次科技革命實現了各學科內部綜合的話,那么新科技革命則是對各學科進行綜合,使自然科學成為一個有機的統一體。 4.第三次科技革命導致已開發國家經濟結構發生變化 最近30年,主要資本主義國家各部門的經濟結構變化呈現了新的動向。首先第一和第二產業的國民生產總值和就業人數方面比重進一步下降,特別是農業的比重下降。其次工業結構中發生新舊工業的分化。勞動和資本密集型的“大煙囪工業”逐步下降,技術知識密集型的專業化、小型化的新興工業迅速崛起,如電子計算機、原子能、半導體、宇航、雷射、人工合成材料工業等新興工業部門迅猛發展,鋼鐵、採礦、紡織等傳統工業發展緩慢甚至停滯,在工業結構中的比重日益下降。 二戰後,隨著科技革命的發展,西方已開發國家企業內部的白領工人(以腦力勞動為主)人數開始超過藍領工人(以體力勞動為主)。 第三次科技革命推動了社會生產力的發展。以往,人們主要是依靠提高勞動強度來提高勞動生產率。在新科技革命的條件下,主要通過生產技術的不斷進步、勞動者素質和技能的不斷提高、勞動手段的不斷改進,來提高勞動生產率。 隨著電子計算機等新技術的套用,生產工具和機器設備等勞動資料的性質、結構、功能也發生了變化。人們研製新型材料,按照人的需要設計、製造具有特殊性能和結構的材料,使勞動對象也發生了變化。與這種變化相適應,對勞動者的文化素質和技術水平的要求也大大提高了。因為整個生產力的提高主要依靠科學技術的發展,所以,科學技術不僅是生產力,而且是第一生產力,科學技術的發展在提高生產力方面的作用將越來越大。 當代的科技進步已經成為提高勞動生產率和整個經濟成長的源泉。西方國家工業生產的年平均增長率,在兩次大戰之問為1.7%,在1950一1972年增至6.1%。在增長的因素中,科技進步的因素70年代約占60%,80年代達到80%。60年代,蘇聯工業勞動生產率提高的各種因素中,約有40%是由於採取了新技術,到70年代,這一比例上升到約67%。 第三次科技革命促進了社會經濟結構和社會生活結構的變化。它造成第一產業、第二產業在國民經濟中的比重下降,而第三產業的比重上升。為了適應科技的發展,資本主義國家普遍強化了國家壟斷資本主義,大大加強了對科技的扶植和資金投入。隨著科技的進步,人類的衣、食、住、行、用等日常生活的各個方面也發生了變革。 作為直接物質生產部門的第一產業和第二產業的產值和就業人數在整個國民經濟中所占比重相對下降,而非物質生產領域的第三產業的產值和就業人數急劇上升。第三產業不僅僅是傳統意義上的服務業、商業、運輸業、通訊業以及文化教育事業等,而且還包括大多數與信息工業相關的部門。 據統計,1970一1979年美國的農業人口從占人口,總數的5%,下降到3%從事製造業的人口從30%下降13%;從事服務和信息行業的人口,從占人口,這數的15路上升到72%。 在應付1929一1933年資本主義世界性經濟危機時出現的國家壟斷資本主義,在戰後的資本主義國家中得到普遍發展。為了實施各國自己的科技計畫,保持自己在經濟上的優勢地位,主要資本主義國家的政府將投資集中於長期性、風險大的項目,特別是基礎理論的研究。為了實行高技術發展戰略,1983年美國,總統里根提出了“戰略防禦計畫”,BP以建立起防禦性的戰略飛彈系統,來消除戰略核飛彈的威脅。美國人借用一部科幻影片的名字稱它為“星球大戰計畫”。90年代,美國總統柯林頓又提出建立“信息高速公路”的計畫,爭取使美國保持科技的領先地位。80年代,日本政府採納和使用了“科學技術立國”的口號,並對科技政策作了相應的調整。1985年,歐共體和其他幾個西歐國家共同制定了“尤里卡計畫”,它是西歐聯合起來改變西歐高技術相對落後於美日的重大步驟。到90年代初,參與這項計畫的成員國已近20個,研究項目達500多個,總投資約800億法郎。 科學技術的進步也影響到人們的日常生活。人造纖維工業的出現,使人們的服裝變得更加豐富多采;化學肥料的大量使用和高產糧食品種的推廣,促進了農業產量的提高;電子計算機的廣泛套用,提高了管理水平和工作效率;計算機開始走進家庭,成為人們學習和生活的幫手;以積體電路為基礎製造的小型家用電器產品,如手錶、照像機、電視機等,進入萬戶千家;日新月異的現代化通訊手段,縮短了人們之間的距離。

二次世界大戰以後,以電子信息、生物技術和新材料為支柱的一系列高新技術取得重大突破和飛速發展,極大地改變了世界的面貌和人類的生活。科學技術日益滲透於經濟發展和社會生活各個領域,成為推動現代生產力發展的最活躍的因素,並且歸根到底是現代社會進步的決定性力量。 第三次科技革命也推動了國際經濟格局的調整。隨著科學技術的發展和世界各國經濟相互依存、聯繫的日益緊密,科學技術的競爭在國際經濟競爭中的地位也日益重要。科學技術水平的差距,進一步擴大了已開發國家同不少開發中國家的經濟差距。因而,第三次科技革命對每一個開發中國家來說,既是機遇,又是挑戰。 發達資本主義國家往往組成跨國公司,在原料最便宜的地方採購原料,到勞動力價格最低的地方加工產品,然後再銷往全球其他地區,以獲取最大的利潤。這樣做的後果是,已開發國家往往將本國不允許設立的工廠和生產的產品,特別是容易產生環境污染的工廠和產品,轉移到第三世界國家,以達到將污染轉移出國,以及利用開發中國家的廉價原料和勞動力賺錢的雙重目的。

對社會生活和人的現代化的影響

第三次科技革命不僅帶來了物的現代化,引起勞動方式和生活方式的變革,而且也造就了一代新人與之相適應,使人的觀念、思維方式、行為方式、生活方式逐步走向現代化。

對人類社會的影響

第三次科技革命中電子計算機的發明和廣泛使用,以及各種“人—機控制系統”的形成,使生產的自動化、辦公的自動化和家庭生活的自動化(即所謂的“三A”革命)有了實現的可能。預示著人類社會將從機械化、電氣化的時代進入到另一個更高級的自動化時代;空間技術和海洋技術的發展標誌著人類社會已從被束縛於地球表面的“地球居民”時代進入一個遠為遼闊的陸海空立體新時期;基因重組技術、結構化學和分子工程學的進展使人類獲得了主動創造新生物和新生命的創造力,標誌著人類正在由“必然王國”一步步走向“自由王國”。

對資本主義的影響

第三次科技革命推動資本主義由一般壟斷向國家壟斷過渡。由於第三次科技革命極大地促進了社會生產力的發展,使生產的社會化程度不斷提高,這就使得原有的私人壟斷不能適應生產力高速發展的需求,因而迫切要求國家壟斷的充分發展和國家對經濟的全面干預。

對世界經濟的影響

第三次科技革命提高了世界生產力水平,加速了戰後世界經濟的恢復和發展;促進了國際貿易的發展、世界貨幣金融關係的變化和生產要素的國際流動;推動了跨國公司和國際經濟一體化的發展,井引起了世界經濟結構和經濟戰略的變化。

對國際關係的影響

第三次科技革命對國際關係產生了深刻的影響。它一方面加劇了資本主義各國發展的不平衡,使資本主義各國的國際地位發生了新變化;另一方面使社會主義國家在與西方資本主義國家抗衡的鬥爭中具有強大的動力。同時,第三次科技革命擴大了世界範圍的貧富差距,促進了世界範圍內社會生產關係的變化。

對全球問題的影響

科技革命的發展一方面擴大了人類改造自然的活動領域,提高了人類向自然作鬥爭的能力,從而把人類社會的物質文明和精神文明推進到一個前人所無法想像的新高度;另一方面也帶來一系列棘手的社會問題,如:生態環境的惡化、自然資源和能源的過度消耗以及核災難的威脅,這些問題難以控制的惡性發展使人類的處境受到越來越嚴重的困擾,成為舉世關注的全球問題。

此外,有的學者認為,功勳卓著的第三次科技革命,不僅把現代科學技術的發展推向了一個新階段,而且使西方一批已開發國家在20世紀50至60年代先後實現了高度工業化,走完了工業社會的最後歷程。

第三次科技革命使人類由工業社會進入信息社會,信息社會到來的時代稱為“知識經濟時代”。20世紀晚期計算機技術的迅猛發展和軟體產業的興起,是知識經濟開始形成的標誌;第三次科技革命進一步擴大了國家之間的經濟差距,國際經濟格局得到調整。許多國家把發展科學技術,作為增強綜合國力和提高民族競爭力的重要戰略決策;隨著科技的進步,大批新型產業興起,人類的衣、食、住、行、用等日常生活得到改善。科學技術的發展也帶來環境污染、軍備競賽等問題,對人類造成嚴重威脅,需要世界共同努力解決。

影響現行經濟

從20世紀四五十年代以來,在原子能、電子計算機、微電子技術、航天技術、分子生物學和遺傳工程等領域取得重大突破,標誌著新的科學技術革命的到來。這次科技革命被稱為第三次科技革命。它產生了一大批新型工業,第三產業迅速發展。其中最具劃時代意義的是電子計算機的迅速發展和廣泛運用,開闢了資訊時代。它也帶來了一種新型經濟—知識經濟,知識經濟發達程度的高低已成為各國綜合國力競爭中成敗的關鍵所在。

1.三次工業革命或科技革命中的科技成果轉化為生產力的周期

蒸汽機從研製到18世紀定型投產用了84年,電動機為65年,而第三次科技革命中的技術大多在10年內就投入套用,從發現雷達原理到製造出雷達用了10年,原子能的利用從開發到套用為6年,電晶體4年,行動電話4年,雷射從發現到套用不足2年。此外,據美國國會有關報告統計,戰後十多年發展起來的工業技術到今天已有40%過時了,電子領域中已有50%過時了。電子計算機問世以來的30年中已進入第五代,而微型計算機誕生後幾乎每隔兩年甚至半年就換代一次。

2.科技進步因素在勞動生產率提高的各種因素中所占的比例

西方國家的工業生產年平均增長率在兩次大戰期間是1.7%,而在1950~1972年高達6.1%。1953~1973年的世界工業總產量相當於1800年以來一個半世紀的工業總產量的總和。其中,科技進步的因素引起的產量值在已開發國家的國民生產總值中所占比重起初為5%~10%,20世紀70年代增長至60%,已達到80%。

3.科學在各分支學科不斷深入和分化的同時,還朝著綜合性方向發展

自然科學不僅開始成為一個多層次的、綜合性的有機統一體,而且由單一技術發展為高科技群,主導技術也發生了深刻的變化。一方面,由於大量邊緣學科、交叉學科和綜合學科的興起,各門科學之間的聯繫日益緊密,科學在各分支學科不斷深入和分化的同時,其交叉、滲透、融合的趨勢也在不斷發展,從而使各門科學之間的間隙得以彌補。由於物質世界的複雜性,隨著認識的深化,單一學科的發展已經不能解決所有的問題,各門科學之間的依賴性越來越強。如果說前兩次科技革命實現了各學科內部綜合的話,那么新科技革命則是對各學科進行綜合,使自然科學成為一個有機的統一體。

4.第三次科技革命導致已開發國家經濟結構發生變化

主要資本主義國家各部門的經濟結構變化呈現了新的動向。首先第一和第二產業的國民生產總值和就業人數方面比重進一步下降,特別是農業的比重下降。其次工業結構中發生新舊工業的分化。勞動和資本密集型的“大煙囪工業”逐步下降,技術知識密集型的專業化、小型化的新興工業迅速崛起,如電子計算機、原子能、半導體、宇航、雷射、人工合成材料工業等新興工業部門迅猛發展,鋼鐵、採礦、紡織等傳統工業發展緩慢甚至停滯,在工業結構中的比重日益下降。

二戰後,隨著科技革命的發展,西方已開發國家企業內部的白領工人(以腦力勞動為主)人數開始超過藍領工人(以體力勞動為主)。

第三次科技革命推動了社會生產力的發展。以往,人們主要是依靠提高勞動強度來提高勞動生產率。在新科技革命的條件下,主要通過生產技術的不斷進步、勞動者素質和技能的不斷提高、勞動手段的不斷改進,來提高勞動生產率。

隨著電子計算機等新技術的套用,生產工具和機器設備等勞動資料的性質、結構、功能也發生了變化。人們研製新型材料,按照人的需要設計、製造具有特殊性能和結構的材料,使勞動對象也發生了變化。與這種變化相適應,對勞動者的文化素質和技術水平的要求也大大提高了。因為整個生產力的提高主要依靠科學技術的發展,所以,科學技術不僅是生產力,而且是第一生產力,科學技術的發展在提高生產力方面的作用將越來越大。

當代的科技進步已經成為提高勞動生產率和整個經濟成長的源泉。西方國家工業生產的年平均增長率,在兩次大戰之問為1.7%,在1950一1972年增至6.1%。在增長的因素中,科技進步的因素70年代約占60%,80年代達到80%。60年代,蘇聯工業勞動生產率提高的各種因素中,約有40%是由於採取了新技術,到70年代,這一比例上升到約67%。

第三次科技革命促進了社會經濟結構和社會生活結構的變化。它造成第一產業、第二產業在國民經濟中的比重下降,而第三產業的比重上升。為了適應科技的發展,資本主義國家普遍強化了國家壟斷資本主義,大大加強了對科技的扶植和資金投入。隨著科技的進步,人類的衣、食、住、行、用等日常生活的各個方面也發生了變革。

作為直接物質生產部門的第一產業和第二產業的產值和就業人數在整個國民經濟中所占比重相對下降,而非物質生產領域的第三產業的產值和就業人數急劇上升。第三產業不僅僅是傳統意義上的服務業、商業、運輸業、通訊業以及文化教育事業等,而且還包括大多數與信息工業相關的部門。

據統計,1970一1979年美國的農業人口從占人口,總數的5%,下降到3%從事製造業的人口從30%下降13%;從事服務和信息行業的人口,從占人口,這數的15路上升到72%。

在應付1929一1933年資本主義世界性經濟危機時出現的國家壟斷資本主義,在戰後的資本主義國家中得到普遍發展。為了實施各國自己的科技計畫,保持自己在經濟上的優勢地位,主要資本主義國家的政府將投資集中於長期性、風險大的項目,特別是基礎理論的研究。為了實行高技術發展戰略,1983年美國,總統里根提出了“戰略防禦計畫”,BP以建立起防禦性的戰略飛彈系統,來消除戰略核飛彈的威脅。美國人借用一部科幻影片的名字稱它為“星球大戰計畫”。90年代,美國總統柯林頓又提出建立“信息高速公路”的計畫,爭取使美國保持科技的領先地位。80年代,日本政府採納和使用了“科學技術立國”的口號,並對科技政策作了相應的調整。1985年,歐共體和其他幾個西歐國家共同制定了“尤里卡計畫”,它是西歐聯合起來改變西歐高技術相對落後於美日的重大步驟。

它的目標主要是:提高歐洲企業的國際競爭能力,進一步開拓國際市場。該計畫建議西歐各國加強在尖端技術領域的合作,逐步成立“歐洲技術共同體”。具體合作內容包括五個方面:(一)計算機(建立歐洲軟體工程中心,發展高級微型信息處理機等)(二)自動裝置(研製民用安全自動裝置和全部自動化的工廠等)(三)通訊聯絡(發展為科研服務的信息網,研製大型數據交換機等)(四)生物工程(研究人造種子、控制工程等)(五)新材料(研究新型材料結構,發展高效渦輪機等)。經過十幾年的努力,尤里卡計畫逐步發展壯大,形成了一定的規模,取得了一定的成效,該計畫實施的結果,證明了它為推動歐洲關鍵技術的發展,為增強了歐洲的技術創新能力和工業競爭力發揮了重要作用。

到90年代初,參與這項計畫的成員國已近20個,研究項目達500多個,總投資約800億法郎。

1986年3月,中國提出了“863計畫”。形成了《863計畫綱要》,選擇了生物技術、航天技術、信息技術、雷射技術、自動化技術、能源技術、新材料和海洋高技術(海洋高技術於1996年列為863計畫的第八個領域)作為中國發展高技術的重點。863計畫的總體目標是:集中精幹力量,在所選的高技術領域,瞄準世界前沿,縮小與已開發國家的差距,帶動相關領域科學技術的進步,造就一批新一代高水平技術人才,為未來形成高技術產業準備條件,為20世紀末特別是21世紀初我國經濟和社會向更高水平發展和國防安全創造條件。863計畫以相對較少的投入,取得了一大批具有世界水平的研究成果,突破並掌握了一批關鍵技術(例如生物技術、航天技術、信息技術),縮小了同世界先進水平的差距,極大地帶動了中國高技術及其產業的發展,為傳統產業的改造提供了高技術的支撐。

影響日常生活人造纖維工業的出現,使人們的服裝變得更加豐富多彩;化學肥料的大量使用和高產糧食品種的推廣,促進了農業產量的提高;電子計算機的廣泛套用,提高了管理水平和工作效率;計算機開始走進家庭,成為人們學習和生活的幫手;以積體電路為基礎製造的小型家用電器產品,如手錶、照相機、電視機等,進入萬戶千家;日新月異的現代化通訊手段,縮短了人們之間的距離。

二次世界大戰以後,以電子信息、生物技術和新材料為支柱的一系列高新技術取得重大突破和飛速發展,極大地改變了世界的面貌和人類的生活。科學技術日益滲透於經濟發展和社會生活各個領域,成為推動現代生產力發展的最活躍的因素,並且歸根到底是現代社會進步的決定性力量。

現代國際間的競爭,說到底是綜合國力的競爭,關鍵是科學技術的競爭。——江澤民

第三次科技革命也推動了國際經濟格局的調整。隨著科學技術的發展和世界各國經濟相互依存、聯繫的日益緊密,科學技術的競爭在國際經濟競爭中的地位也日益重要。科學技術水平的差距,進一步擴大了已開發國家同不少開發中國家的經濟差距。因而,第三次科技革命對每一個開發中國家來說,既是機遇,又是挑戰。

發達資本主義國家往往組成跨國公司,在原料最便宜的地方採購原料,到勞動力價格最低的地方加工產品,然後再銷往全球其他地區,以獲取最大的利潤。這樣做的後果是,已開發國家往往將本國不允許設立的工廠和生產的產品,特別是容易產生環境污染的工廠和產品,轉移到第三世界國家,以達到將污染轉移出國,以及利用開發中國家的廉價原料和勞動力賺錢的雙重目的。

革命評價

第三次科技革命,使得科學技術大幅度提高,為世界文化的發展提供了雄厚的物質基礎,並使得全球的文化聯繫越來越密切,現代化呈現出多元化的特點。在學術上,出現了各學科之間的相互參透的新特點,新的學術與科技思潮不斷湧現。當今的國際競爭主要是以經濟、科技和軍事實力為核心的綜合國力的競爭,因此教育的戰略地位日益受到各國的重視,出現了世界性的教育改革新潮。

第三次科技革命,給全世界各國經濟的發展,既帶來了機遇,又面臨了嚴峻的挑戰。