德化窯白瓷

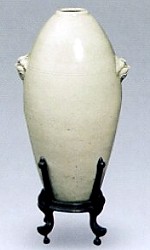

德化窯橄欖瓶 清 高18厘米估價:RMB3000一4000長橢圓形,小□有唇,兩側獸頭形輔首,形態古雅。

德化窯橄欖瓶 清 高18厘米估價:RMB3000一4000長橢圓形,小□有唇,兩側獸頭形輔首,形態古雅。 德化窯的白瓷生產在清代一直延續下來,但技術卻維持在一般的水平上。清代德化窯的白瓷生產已經改變了明代以瓷雕仙佛和供器為主的局面,而以生產瓶,壺,碗、洗等日用器皿為主,仿犀角杯酒盞是該窯當時風行一時的器物。

清代德化窯的白瓷生產,與明代德化窯白瓷相比,有一個很顯著的差別是,清代德化窯白瓷的釉色缺乏傳統產品那種溫潤如玉的質感,即清代白瓷一般不像明代那樣的在釉中微微閃紅而成 "豬油白" 色,清代的色澤是釉層微微泛青,因此比起明代來,就缺少溫潤的感覺。這很可能是胎釉中氧化鐵的含量稍有增加,或者還原氣氛掌握不當所造成的。

德化窯白瓷器的鑑定

德化窯藥師佛立像 清 18.5X9厘米估價:RM4B28000此尊塑像採用原胎筒形胎體,胎質細膩,釉色純白,如凝脂,似美玉,晶瑩潔淨,背鈴作者印記,整體造型顯得雍容大度,靈氣畢現。既可親可近,又莊嚴神妙;既慈祥和藹,又超凡脫俗,代表了德化窯的工藝水平。

德化窯藥師佛立像 清 18.5X9厘米估價:RM4B28000此尊塑像採用原胎筒形胎體,胎質細膩,釉色純白,如凝脂,似美玉,晶瑩潔淨,背鈴作者印記,整體造型顯得雍容大度,靈氣畢現。既可親可近,又莊嚴神妙;既慈祥和藹,又超凡脫俗,代表了德化窯的工藝水平。(1)目視表面觀察:明代早期釉面白中微泛紅,尤如東方少女之臉白中泛紅;明代中期釉面白中微泛牙黃,尤如成年象之牙,泛牙黃色;明代晚期至清代早期釉面白中微泛牙白,尤如豬油凝固時之白。

(2)迎光透視觀察:明代早期胎色白中泛粉紅或肉紅色。明代中期胎色白中泛肉紅或牙黃色,明代晚期至清代早期胎色白中泛牙黃或牙白色。當然,迎光透視觀察各個時期所顯顏色,也會因作品的厚薄、配料的微少差異,以及燒制時溫度控制的微小差別而出現變化。值得注意的是,凡古代德化白瓷或青花瓷,不管其厚薄,迎光或燈光透視全部均應透光,如不透光就是贗品。這是判定真偽德化瓷器的一項重要依據。

(3)釉面光亮度觀察:仿品釉面一般光澤度過亮,給人以刺眼感覺。真品釉面溫潤弱光。

(4)從製作工藝上觀察:仿品一般為模型注漿後分段安裝而成,判定時應注意:由於採用注漿成形工藝,故器內會出現瓷漿流動紋路,一般成垂直狀,且胎體薄而輕,釉呈奶白色,用放大鏡觀察一般有氣泡,無真品腴潤悅目之特徵。在同一紋式同一對稱物體上,造型往往千篇一律,尤如印刷製品,給人之感覺是過於規正、死板、毫無生機。真品則為手工捏塑堆貼。在捏界面處一般都留有手工捏制的痕跡。對同一紋式同一對稱物體造型仔細觀察時,一般都有細微變化,正是這種微小的差異,它既能反映出作品的真實性,同時也更顯示其自然和靈氣。

(5)從易損的部位上觀察:真品在長期收藏過程中,如手指、衣紋、珠粒、牙齒等,尤以精細易損部份常出現的折斷、損傷甚至脫落現象,這些傷痕均應為舊痕。新仿品則沒有這些特徵。真品判定一般應掌握以下三個要領:一是看,方法是用放大鏡仔細觀察易損部位有無斷裂痕,界面是否為舊痕。二是聞,方法是把瓷器放在一個無任何異味器皿中一段時間,然後在房間或辦公室內確定無風靜止的狀態下,將器物迅速從器皿中取出的一瞬間,立即用鼻子聞斷裂口及其它部位之味道。這種方法至少可以印證以下幾個問題:Ⅰ、可以判斷出斷裂縫是用什麼粘合劑膠接;Ⅱ、根據氣味的強弱,可以判定斷裂口膠接的大體時間;Ⅲ也可以斷定除使用各種粘合劑外,還可能使用了哪些化學藥劑。三是舔,方法是先刷牙漱口,清除口腔中異味後,在物品的無上釉部分輕輕舔一下,接觸面盡能大些,看是否有異味,一般情況是,凡舌頭感覺有輕微“麻”之現象,這件物品通常是使用過酸性化學藥劑浸泡過。

五、德化白釉雕塑海水紋雙龍奪珠筆架

作品的弧型長度為18.6公分,中間最高點為8公分,其用途屬古代文人使用的文房四寶之一。

製作工藝特點:(1)立意新穎、布局合理;筆架長度採用了半弧型設計,中間最高點為捏塑鏤空之寶珠,尤如帝皇所戴之桂冠。筆架兩端各雕塑一條雙角海水龍,在波濤洶湧的海水中奮力拚搏,依靠海浪之勢,脫穎而出,奮力搶奪浪尖所託起的寶珠,生動傳神,剛勁有力,確有皇者之氣派;(2)技藝精湛,一絲不苟,由於德化白瓷胎和釉色調及溫潤感酷似象牙之顏色,故古代工藝大師們參照當時傳統的象牙雕刻鏤空技藝,用瓷塑之技法加以發揚光大,使這件作品的每一個細微部位,如海水龍身體上鱗紋、龍鬚紋、龍眼、龍牙等都塑造得淋漓盡致,就連海浪的鏇轉紋式,特別是浪尖上托起寶珠之鏤空技藝,全部採用其塑瓷的方法製成。由此可見,其當時的塑瓷技藝已達到了爐火純青的境界。

年代斷定依據:(1)目視表面判定,這件作品釉面濕潤如玉、乳白如脂,白中微泛肉紅色;(2)目測迎光透視判定,這件作品胎質細膩,透光度良好,迎光透視時胎色白中微泛紅色;(3)造型紋式上判定:Ⅰ、龍為雙角龍,這種龍紋式出現於元代晚期至明代早期。Ⅱ海浪紋為鏇轉波浪形,這種海浪鏇轉紋式出現在明代早期。(4)從拼接工藝上判定,全部均出自手工捏塑、堆貼、捏界面對稱部份紋式有微小的差異,而且還殘存有手工捏制之痕跡。底部中間有一圓洞,直徑約為一公分。用放大鏡仔細觀察圓洞的邊緣和裡面,可以清楚看到捏界面內外並不十分規正。

定窯白瓷

南宋孿生小瓷瓶,一個就頂一輛桑塔納。

南宋孿生小瓷瓶,一個就頂一輛桑塔納。定窯白釉瓷器的裝飾技法主要有劃花、刻花、印花三種。

劃花是宋代定窯瓷器的主要裝飾方法之一,通常以篦狀工具劃出簡單花紋,線條鋼勁流暢、富於動感。蓮瓣紋是定窯器上最常見的劃花紋飾。有一花獨放、雙花並開、蓮花荷葉交錯而出、有的還配有鴨紋,紋飾簡潔富於變化。立件器物的紋飾大都採用劃花裝飾,(圖1),刻花的比較少見。早期定窯器物中,有的劃花紋飾在蓮瓣紋外又加上纏枝菊紋,總體布局顯得不很諧調,這應看成是當時尚處於初級階段的一種新裝飾手法,也給定窯器斷代提供了一個依據。

刻花是在劃花裝飾工藝基礎上發展起來的。有時與劃花工藝一起運用。如在盤、碗中心部位刻出折枝或纏枝花卉輪廓線,然後在花葉輪廓線內以篦狀工具劃刻複線紋。紋飾中較常見的有雙花圖案,通常是對稱的。定窯刻花器還常常在花果、蓮、鴨、雲龍等紋飾輪廓線一側劃以細線相襯,以增強紋飾立體感。

定窯紋飾中最富表現力的是印花紋飾。這一工藝始於北宋中期,成熟於北宋晚期。最精美的定窯器物紋飾在盤、碗等器物中心,這類器型內外都有紋飾的較少。定窯器物紋飾的特點是層次分明,最外圈或中間,常用回紋把圖案隔開。紋飾總體布局線條清晰,繁而不亂,具有很高的藝術水平。定窯印花題材以花卉紋最為常見,其次是動物紋飾。動物紋飾中主要有牛、鹿、麒麟和飛龍等。定窯飛龍紋一般裝飾在盤、碟、碗等臥件上。(圖2)飛龍紋位於器物中心,祥雲圍繞,獨龍為多,尚未見有對稱的雙龍紋飾。飛龍身形矯健,昂首騰飛於祥雲之間,龍尾與後腿纏繞,龍嘴露齒,欲吞火球,背有鰭,身刻魚鱗紋,龍鬚飄動,龍肘有毛,三爪尖利,栩栩如生。而定窯立件上只裝飾有變形龍紋,其裝飾水平與盤、碟上的龍紋相去甚遠。禽鳥紋飾中主要有鳳凰、孔雀、鷺鷥、鴛鴦、雁、鴨等,做工精美的飛鳳比較少見。花卉紋以牡丹、蓮花最常見,菊花次之。花卉紋布局多採用纏枝、折枝等方法,講求對稱。定窯瓷器最精美的紋飾大都集中在盤、碟上,紋飾多者可達四層。每層紋飾富於變化,外圈紋飾多為幾何紋或變形蓮瓣紋,中心為動物、花卉結合紋飾,充滿浮雕感,藝術氣息濃郁。而這件宋代定窯孩兒枕更是該窯名品,其造型神態及紋飾的裝飾工藝等皆為上乘之作。

宋代定窯瓷器的主要特徵一是胎體輕薄,胎質潔白。二是釉面多為乳白色,白中閃淺米黃色。積釉處常有淚痕狀流釉,呈黃綠色。器物外壁釉薄處可見胎上鏇坯痕。三是北宋早期定窯產品口沿有釉,到了晚期口沿則多不施釉,俗稱芒口”,芒口處常常鑲金、銀、銅質邊圈以掩飾芒口缺陷,此為定窯一大特色。四是官府所用瓷器底部有官”、尚食局”等。五是定窯器物釉面通常有氣泡。用放大鏡觀察,一般可見大小不等的氣泡,一些較大氣泡疏散排布於密集小氣泡區域的周圍,這種現象類似宋影青瓷器特徵。金代定窯器的上乘之作與北宋定窯器沒有什麼差別。而金代中低檔次的定窯器在裝飾技法上明顯劣於北宋定窯器。部分產品採用砂圈疊燒法,器物內底有一圈露胎。這是金定與北宋定窯器的明顯區別。

定窯白瓷的辨別

宋金時期定窯白瓷質量高、銷路好,引來很多窯場仿燒,諸窯仿品各有特點,有些足以亂真。

井陘窯 窯址在今河北井陘天長鎮等地,宋金時期井陘窯白瓷質量比較高,產品外觀特徵與定窯很相似,特別是印花裝飾與定窯幾無二致。可以肯定,以往斷定為定窯的產品,有些應該是出自井陘窯。

磁州窯 窯址在今河北磁縣觀台鎮、東西艾口村、冶子村、彭城鎮等處,該窯仿定白瓷從造型、裝飾到仰、覆支圈燒的裝燒方法皆仿定窯,胎釉都比較細,不施化妝土。二者主要區別在於:定瓷胎體細白而密度大,磁州仿定瓷胎體白而泛黃,瓷胎髮糠,細度白度皆不及定瓷;釉比定瓷略黃,有些顯粗,光潔度不及定瓷,有些釉質細潤者有宋金定瓷所少見的開片,但無垂釉(淚痕)現象。

山下窯 窯址在河北臨城城南山下村,屬於廣義的邢窯窯址之一。與定窯產品相比,山下窯白瓷製作稍嫌粗糙,劃花、印花均不如定窯同類器物精美,圖案亦不如定器清晰,胎釉的顏色明顯泛青灰,胎的石質感較強。該窯的裝飾技法和燒造方法明顯受到定窯的影響,特別是燒造方法與定窯幾乎是同步發展的。

龍泉務窯 窯址在北京市門頭溝區,這是一處遼金窯址,產品以白瓷為主。胎色純白,釉色白中泛黃,與定器相似,但胎的硬度高於定器,石質感較強,有些瓷胎呈灰白色,刻劃花刀法不如定窯熟練,有的花紋粗糙,釉的亮度較大。

介休窯 窯址在山西介休縣洪山鎮。介休窯白瓷以碗、盤最多見,宋初器物胎壁較厚,晚期受定窯影響生產印花白瓷,胎、釉均較細,比較典型的圖案有嬰戲牡丹、嬰孩蕩舟等。

霍窯 霍窯與彭窯實為一窯,一以窯主姓命名,一以地名命名,為元代窯場。明初曹昭《格古要淪》云:“霍器出山西平陽府霍州。”“元朝戧金匠彭均寶效古定器,制折腰樣者甚整齊,故名曰彭窯。土脈細白者與定器相似,比青口欠滋潤,極脆不甚值錢,賣骨董者稱為新定器。”彭窯窯址在山西霍縣陳村發現,產品胎土細白,薄胎,釉色潔白,有素麵,亦有一些印花器,胎質比較鬆脆,極易碎。燒造方法有與定窯相同的澀圈疊燒,還有定窯所不見的支釘疊燒,支釘胎質很細,碗盤一類器內底多留有支釘痕跡,甚至有支釘粘連,一般是4至6個支釘,以5個最為多見。

繁昌窯 窯址在安徽繁昌柯家沖和城西駱沖,繁昌窯是宋元青白瓷系中的一個重要窯場,其產品主要是青白瓷。但駱沖窯產品在外觀上很容易與定器相混淆,粗看幾乎沒有差別。這類器物胎色純白,但比定瓷稍粗,釉的質感與定器相仿,白中泛青,有些積釉處近乎水綠色。碗類多為圈足,口沿作成仿定式唇口,有些器物外壁雕刻蓮花瓣。這類東西應當是仿定產品,不宜名之曰青白瓷。

景德鎮窯 該窯兩宋時期以燒造青白瓷著稱,窯址在今江西景德鎮市郊,五代時期景德鎮窯白瓷白色純正,釉白中透青,胎透光,胎質較軟,常有變型器物;採用支釘燒法,碗底留有支釘痕跡。南宋景德鎮窯有一種近乎於白釉的器物,從裝飾手法到燒造工藝都模仿定窯,這類器物不應該再屬於青白瓷,很可能就是文獻{己載中的“南定”。它們的胎色白於真定,但色澤柔和,而且透光性好,胎質細;釉的玻璃質較強,多為白中透青,也有些略呈黃白色,除芒口或底足外施滿釉,工藝精細,無淚痕。支圈覆燒器胎壁較薄,支圈很細。盤、碗多見劃花裝飾,南宋至元也有一些印花。

吉州窯 窯址在今江西吉安永和鎮,印花白瓷胎質與定瓷相似,但胎呈灰白色,釉質稍粗,比定瓷略顯稀薄,呈乳白色,比定瓷顯青灰,無淚痕。印花圖案多見鳳凰牡丹,圖案部位凸起較薄,施釉後紋飾略有含混,不如定器圖案層次清晰。印花白瓷的燒造方法有兩種,一是仿定瓷覆燒,再一種是摞燒,摞燒器外底處理較粗,施釉不到底,無釉處刀痕、氣孔、雜質清晰可見。內底無澀圈,但有一周以細砂間隔的疊燒痕跡,這類器物的時代可能已屬於元初。

彭州窯 窯址在四川彭州市磁峰,產品精者釉色潔白,粗者釉色白中泛灰。裝飾有刻花、劃花和印花,刻花多見雙魚紋,也有花葉、折枝蓮、蓮花瓣、纏枝牡丹、萱草等,在技法上往往是刻、劃並用。印花圖案多見花鳥,有飛鳥銜草、鳳穿牡丹、蓮池魚鵝、孔雀、鷹和各種折枝花卉等。裝飾題材和圖案布局都模擬定窯。彭州窯的製作工藝是先拉坯成型,坯件半乾時刻劃或模印紋飾全乾後再施釉,製作工藝頗有特色。