四庫提要

皇極經世書

皇極經世書《皇極經世書》·十二卷(通行本),宋邵子撰。

據晁說之所作《李之才傳》,邵子數學本於之才,之才本於穆修,修本於种放,放本陳摶。蓋其術本自道家而來,當之才初見邵子於百泉,即授以義理、物理性命之學,《皇極經世》蓋即所謂物理之學也。

其書以元經會,以會經運,以運經世。起於帝堯甲辰,至後周顯德六年己未,凡興亡治亂之跡,皆以卦象推之。

厥後王湜作《易學》,祝泌作《皇極經世解起數訣》,張行成作《皇極經世索隱》,各傳其學。

《朱子語錄》嘗謂自《易》以後,無人做得一物如此整齊,包括得盡。

又謂康節《易》看了,都看別人的不得。其推之甚至。然《語錄》又謂《易》是卜筮之書,與伏羲之卦象大異。

至近時黃宗炎、朱彝尊,攻之尤力。夫以邵子之占驗如神,則此書似乎可信,而此書之取象配數,又往往實不可解。

據王湜《易學》所言,則此書實不盡出於邵子。流傳既久,疑以傳疑可矣。

至所云學以人事為大,又雲治生於亂,亂生於治,聖人貴未然之防,是謂《易》之大綱,則粹然儒者之言,非術數家所能及。斯所以得列於周、程、張、朱間歟?”

目次

皇極經世書

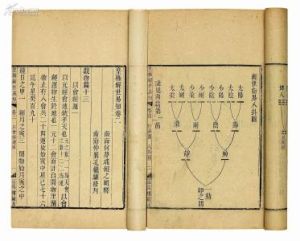

皇極經世書今見《道藏·皇極經世》一書有十二卷,總以“觀物”名其篇,分《觀物篇》五十二篇(一至十二篇為“以元經會”,十三至二十三篇為“以會經運”,二十四至三十四篇為“以運經世”,三十五至四十篇為音律,四十一至五十二篇為雜論)及《觀物外篇》上下篇。

從《道藏》中輯出之《四庫全書·皇極經世書》有十四卷,分《觀物篇》六十二篇(一至十二篇為“以元經會”,十三至二十四篇為“以會經運”,二十五至三十四篇為“以運經世”,三十五至五十篇為音律,五十一至六十二篇為雜論)及《觀物外篇》上下篇。

我們讀兩宋間人王湜《易學》及清人王植《皇極經世書解》,即知此十二卷本及十四卷本《皇極經世》皆非邵雍原《皇極經世》之舊。王湜曰:“康節先生遺書,或得於家之草稿,或得於外之傳聞。草稿則必欲刪而未及,傳聞則有訛謬而不實。”

又於“皇極經世節要序”中說:“康節先生衍《易》作《經》,曰《皇極經世》。其書浩大,凡十二冊,積千三百餘板。以元經會二策,以會經運二策,以運經世二策,聲音律呂兩相唱和四冊,準《繫辭》而作者二冊。”

其實,王湜所見十二卷本的《皇極經世》,已是邵伯溫於邵雍去世後將《皇極經世》與《觀物篇》合在一起,又加入其祖父邵古的聲音律呂之學(陳繹《邵古墓銘》:君性簡寡,獨喜文字,學用聲律韻類古今切正,為之解曰正聲正字正音者合三十篇。)與張岷聽邵雍講學時所作的筆錄(邵伯溫定名為《觀物外篇》。

邵伯溫《易學辨惑》:子望平時記錄先君議論為多,家人但見其素所寶惜,納之棺中。其後子堅得其遺稿見授,今《觀物外篇》是也。)釐訂而成。

一至六卷為元會運世,七至十卷為律呂聲音,十一卷為“觀物內篇”,十二卷為“觀物外篇”。對此,清王植已有說明:“《皇極經世》觀物一書,邵伯子以為十二卷。

一至六則元會運世,七至十則律呂聲音,十一二則論以上二數之文也,皆為觀物篇。”邵伯溫比之《周易》上下經及十翼釐訂《皇極經世》為十二卷,前六卷元會運世如上經,中四卷聲音律呂如下經,後二卷內外觀物則比之上下《繫辭》。

其後,趙震又分前六卷為三十四篇,中四卷為十六篇。明初《性理大全》則合內篇十二及外篇二,共為六十四篇,至嘉興徐必達刻《邵子全書》時,分“以元經會”為十二篇、“以會經運”為十二篇、“以運經世”為十篇,前六卷總三十四篇,中四卷仍為十六篇。清王植則總元會運世為三卷、律呂聲音為一卷、觀物內外篇各二卷,總成八卷。

自邵伯溫整理而成十二卷本《皇極經世》之後,其卷數及篇數雖時有不同,然其內容總不外是由其祖父及父親遺書並張岷聽講筆記而組成。

題詩

皇極經世書

皇極經世書《書皇極經世後》

朴散人道立,法始乎羲皇。歲月易遷革,書傳難考詳。

二帝啟禪讓,三王正紀綱。五伯仗形勝,七國爭強梁。

兩漢驤龍風,三分走虎狼。西晉擅風流,君凶來北荒。

東晉事清芬,傳馨宋齊梁。逮陳不足算,江表成悲傷。

後魏乘晉弊,掃除幾小康。遷洛未甚久,鏇聞東西將。

北齊舉爝火,後周馳星光。隋能一統之,駕福於臣唐。

五代如傳舍,天下徒擾攘。不有真主出,何由奠中央?

一萬里區宇,四千年興亡。五百主肇立,七十國開疆。

或混同六合,或控制一方。或創業先後,或垂祚短長。

或奮於將墜,或奪於已昌。或災興無妄,或福會不祥。

或患生藩屏,或難起蕭牆。或病由唇齒,或疾亟膏肓。

談笑萌事端,酒食開戰場。情慾之一發,利害之相戕。

劇力恣吞噬,無涯罹禍殃。山川才表里,丘壟又荒涼。

荊棘除難盡,芝蘭種未芳。龍蛇走平地,玉石碎昆崗。

善設稱周孔,能齊是老莊。奈何言已病,安得意都忘。

《安樂窩中一部書》

安樂窩中一部書,號雲皇極意如何?春秋禮樂能遺則,父子君臣可廢乎?

浩浩羲軒開闢後,巍巍堯舜協和初。炎炎湯武干戈外,洶洶桓文弓劍余。

日月星辰高照耀,皇王帝伯大鋪舒。幾千百主出規制,數億萬年成楷模。

治久便憂強跋扈,患深仍念惡驅除。才堪命世有時有,智可濟時無世無。

既往盡歸閒指點,未來須俟別支梧。不知造化誰為主,生得許多奇丈夫。

《皇極經世一元吟》

天地如蓋軫,覆載何高極。日月如磨蟻,往來無休息。

上下之歲年,其數難窺測。且以一元言,其理尚可識。

一十有二萬,九千餘六百。中間三千年,迄今之陳跡。

治亂與廢興,著見於方策。吾能一貫之,皆如身所歷。

我們從這幾首詩中即可大體得知,邵雍原本的《皇極經世》的確是一部“本諸天道,質於人事”的書。

“皇極”一詞出於《尚書·洪範》,九疇中“五皇極”居中,所言為皇帝統治中國的法則。

“經世”就是書中“以運經世”的三千年歷史大事記。

邵雍既曰“安樂窩中一部書,號雲皇極意如何”、“中間三千年,迄今之陳跡”,則邵雍原本號為《皇極經世》一書,就是一部簡記上下三千餘年歷史大事之書。

年表

皇極經世書

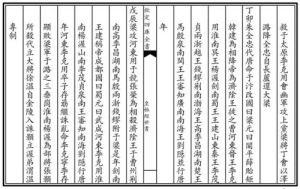

皇極經世書《皇極經世》“經世”,始於公元前2577年,止於公元1023年,時間跨度為3600年。其中有人事標註者,則始於公元前2357年“唐堯”,止於公元963年宋太祖建隆四年,時間跨度為3320年,此即邵雍所謂之“中間三千年”。可用下表簡要概括《皇極經世》“以運經世”的內容:

巳會180運—|—2149世(公元前2577年——2548年)

|—2155世(公元前2397年——2368年)

|—2156世——甲午(公元前2367年)

||—甲辰(公元前2357年)“唐帝堯肇位於平陽……”

||—癸亥(公元前2308年)唐堯五十年

|—2157世——甲子(公元前2337年)“唐帝堯二十一年”

||—癸巳(公元前2308年)唐堯五十年

|—2158世——甲午(公元前2307年)“唐堯五十一年”

||—癸亥(公元前2278年)虞舜八年

|—2159世(公元前2277年——2248年)

|—2160世(公元前2247年——2218年)

午會181運—|—2161世——甲子(公元前2217年)“夏王禹八年”

||—癸巳(公元前2188年)“夏太康”

……

|—2266世——甲午(公元934年)“後唐閔帝從厚元年”

||—己未(公元959年)“周征契丹……趙匡胤近位檢校太傅”

||—癸亥(公元963年)

|—2267世(公元964年——993年)

|—2268世(公元994年——1023年)

這“中間三千年”的歷史大事記,與司馬光的《資治通鑑》有著“異曲同工”之妙,都糾正了前史中的一些錯誤。司馬光向皇帝進《資治通鑑》,時當宋神宗元豐七年(公元1084年),已是邵雍去世後七年。邵雍與司馬光過從甚密,二人必當於學術方面有所切磋。邵雍的《皇極經世》對司馬光編纂《資治通鑑》當有一定的影響,而皇帝準許司馬光借用之龍圖、天章閣、三館、秘閣書籍,邵雍亦當引為參考。

邵雍《安樂窩中一部書》及《書皇極經世後》之詩作於公元1072年(邵雍時當62歲),由這幾首詩可知《皇極經世》成書時間及其大致內容。

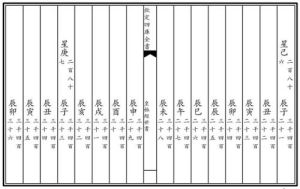

至於今見《皇極經世》中“以元經會”及“以會經運”之內容,我們亦可整理作兩張簡表:

“以元經會”簡表:

日(元)甲1

月(會)子1星(運)甲1至亥10辰(世)子1至亥120

甲11至亥20辰(世)子121至亥240

甲21至亥30辰(世)子241至亥360

醜2星(運)甲31至亥40辰(世)子361至亥480

甲41至亥50辰(世)子481至亥600

甲51至亥60辰(世)子601至亥720

寅3星(運)甲61至亥70辰(世)子721至亥840

甲71至亥80辰(世)子841至亥960開物星己76

甲81至亥90辰(世)子961至亥1080

卯4星(運)甲91至亥100辰(世)子1081至亥1200

甲101至亥110辰(世)子1201至亥1320

甲111至亥120辰(世)子1320至亥1440

辰5星(運)甲121至亥130辰(世)子1441至亥1560

甲131至亥140辰(世)子1561至亥1680

甲141至亥150辰(世)子1681至亥1800

巳6星(運)甲151至亥160辰(世)子1801至亥1920

甲161至亥170辰(世)子1921至亥2040

甲171至亥180辰(世)子2041至亥2160

午7星(運)甲181至亥190辰(世)子2161至亥2280

甲191至亥200辰(世)子2281至亥2400

甲201至亥210辰(世)子2401至亥2520

未8星(運)甲211至亥220辰(世)子2521至亥2640

甲221至亥230辰(世)子2641至亥2760

甲231至亥240辰(世)子2561至亥2880

申9星(運)甲241至亥250辰(世)子2881至亥3000

甲251至亥260辰(世)子3001至亥3120

甲261至亥270辰(世)子3121至亥3240

酉10星(運)甲271至亥280辰(世)子3241至亥3360

甲281至亥290辰(世)子3361至亥3480

甲291至亥300辰(世)子3481至亥3600

戌11星(運)甲301至亥310辰(世)子3601至亥3720

甲311至亥320辰(世)子3721至亥3840閉物星戌315

甲321至亥330辰(世)子3841至亥3960

亥12星(運)甲331至亥340辰(世)子3961至亥4080

甲341至亥350辰(世)子4081至亥4200

甲351至亥360辰(世)子4201至亥4320

“以會經運”簡表:

寅會之中“開物”始76運(901世公元前40017年)——90運

卯會91運——120運

辰會121運——150運

巳會151運——180運

皇極經世書

皇極經世書至180運2149世始以乾支紀年,至2156世甲辰(公元前2357年)標註“唐堯”,2158世甲辰“洪水方割命鯀治之”、癸丑“徵舜登庸”、乙卯“薦舜於天命之位”、丙辰“虞舜正月上日舜受命於文祖”,2159世癸未“帝堯殂落”、丙戌“月正元日舜格於文祖”,2160世丙辰“薦禹於天命之位”、丁巳(公元前2224年)標註“夏禹正月朔旦受命於神宗”,至2160世末癸亥(公元前2218年)為禹七年。

午會181運——210運

其中181運2161世——190運2280世末為乾支紀年,人事標註始2161世癸酉(禹十七年)“舜陟方乃死”,止2270世丁巳(宋神宗熙寧十年,公元1077年,邵雍去世年)。

191運——210運只列運數。

未會211運——240運

申會241運——270運

酉會271運——300運

戌會301運——315運(戌會之中“閉物”,始公元46384年)

《皇極經世》卷一、卷二“以元經會”的內容只列世數而不及年。

每世為一列,兩卷內容總4320列。自2157世列下記“唐堯二十一”至2270世列下記“宋仁宗三十二”,為有帝王紀年內容。如果繼續往後推:1894年為2298世之始,當清光緒二十年,1924年為2299世之始,當中華民國十三年,1954年為2300世之始,當中華人民共和國六年,1984年為2301世之始,當中華人民共和國三十六年……

《皇極經世》“以會經運”內容的時間跨度為86400年(公元前40017年——公元46383年),人事標註自公元前2357年“唐堯”至公元1077年“宋神宗十年”,時間跨度為3434年。“開物”至“閉物”之始總計86400年,“開物”前有27000年,“閉物”後有16200年,合計129600年。

顯然,有了邵雍元會運世之說,以“以運經世”的內容即可反推出“以會經運”及“以元經會”的內容。其間人事紀錄都是起於唐堯肇位而終於後周顯德六年。只不過紀時有長短、紀事有詳略之不同而已。

我們從邵雍的有關詩中得知,其所謂的《皇極經世》的內容是“中間三千年”的歷史大事記。又從其弟子張岷的記述(《張岷述邵雍行略》:先生治《易》、《書》、《詩》、《春秋》之學,窮意、言、象、數之蘊,明皇、帝、王、霸之道,著書十餘萬言,研精極思三十年。

觀天地之消長,推日月之盈縮,考陰陽之度數,察剛柔之形體,故經之以元,紀之以會,始之以運,終之以世。又斷自唐、虞,迄於五代,本諸天道,質以人事,興廢治亂,靡所不載。其辭約,其義廣;其書著,其旨隱。)邵雍“著書十萬餘言”,則進一步得知原本《皇極經世》必不是今見之冗長版本,除卻《觀物篇》(程顥《邵雍先生墓志銘》:有《問》有《觀》,以飫以豐。)數萬字之外,原本《皇極經世》也只能是“經世”的“三千年”歷史大事記內容。

由此可見,今見之《皇極經世》中之“以運經世”及《觀物(內)篇》是為邵雍親筆著述內容,而其餘則為其子邵伯溫輯入並有所擴展之內容。

四庫館臣謂邵雍之書“能明其理者甚鮮”,其原因則在於“其書浩繁”,而邵雍弟子張岷則稱邵雍著述“其辭約,其義廣”,顯然矛盾。究其根本,“浩繁”的原因就在於邵伯溫的整理過程中加入了很多東西,特別是其祖父的聲音律呂之作,又擴展了“以元經會”及“以會經運”的版面,遂使得是書積板達“千三百餘板”。如此,焉能不“浩繁”?

內容節選

皇極經世書

皇極經世書皇極經世書·觀物內篇

觀物篇五十一

物之大者無若天地,然而亦有所盡也。天之大,陰陽盡之矣。地之大,剛柔盡之矣。陰陽盡而四時成焉,剛柔盡而四維成焉。夫四時四維者,天地至大之謂也,凡言大者,無得而過之也。亦未始以大為自得,故能成其大,豈不謂至偉至偉者歟?天生於動者也,地生於靜者也,一動一靜交,而天地之道盡之矣。動之始則陽生焉,動之極則陰生焉,一陰一陽交而天之用盡之矣。靜之始則柔生焉,靜之極則剛生焉,一柔一剛交而地之用盡之矣。動之大者謂之太陽,動之小者謂之少陽。靜之大者謂之太陰,靜之小者謂之少陰。太陽為日,太陰為月,少陽為星,少陰為辰,日月星辰交而天之體盡之矣。靜之大者謂之太柔,靜之小者謂之少柔。動之大者謂之太剛,動之小者謂之少剛。太柔為水,太剛為火,少柔為土,少剛為石,水火土石交而地之體盡之矣。日為暑,月為寒,星為晝,辰為夜,暑寒晝夜交而天之變盡之矣。水為雨,火為風,土為露,石為雷,雨風露雷交而地之化盡之矣。暑變物之性,寒變物之情,晝變物之形,夜變物之體,性情形體交而動植之感盡之矣。雨化物之走,風化物之飛,露化物之草,雷化物之木,走飛草木交而動植之應盡之矣。走感暑而變者,性之走也,感寒而變者,情之走也,感晝而變者,形之走也,感夜而變者,體之走也。飛感暑而變者,性之飛也,感寒而變者,情之飛也,感晝而變者,形之飛也,感夜而變者,體之飛也。草感暑而變者,性之草也,感寒而變者,情之草也,感晝而變者,形之草也,感夜而變者,體之草也。木感暑而變者,性之木也,感寒而變者,情之木也,感晝而變者,形之木也,感夜而變者,體之木也。性應雨而化者,走之性也,應風而化者,飛之性也,應露而化者,草之性也,應雷而化者,木之性也。情應雨而化者,走之情也,應風而化者,飛之情也,應露而化者,草之情也,應雷而化者,木之情也。形應雨而化者,走之行也,應風而化者,飛之行也,應露而化者,草之行也,應雷而化者,木之行也。體應雨而化者,走之體也,應風而化者,飛之體也,應露而化者,草之體也,應雷而化者,木之體也,性之走善色,情之走善聲,形之走善氣,體之走善味。性之飛善色,情之飛善聲,形之飛善氣,體之飛善味,性之草善色,情之草善聲,形之草善氣,體之草善味。性之木善色,情之木善聲,形之木善氣,體之木善味。走之性善耳,飛之性善木,草之性善口,木之性善 。走之情善耳,飛之情善目,草之情善口,木之情善 。走之形善耳,飛之形善目,草之形善口,木之形善 。走之體善耳,飛之體善目,草之體善口,木之體善 。夫人也者,暑寒晝夜無不變,雨風露雷無不化,性情形體無不感,走飛草木無不應,所以目善萬物之色,耳善萬物之聲, 善萬物之氣,口善萬物之味,靈於萬物,不亦宜乎?

觀物篇五十二

人之所以能靈於萬物者,謂其目能收萬物之色,耳能收萬物之聲,鼻能收萬物之氣,口能收萬物之味。聲色氣味者,萬物之體也。目耳 口者,萬人之用也。體無定用,惟變是用;用無定體,惟化是體。體用交而人物之道於是乎備矣。然則人亦物也,聖亦人也,有一物之物,有十物之物,有百物之物,有千物之物,有萬物之物,有物之物,有兆物之物。為兆物之物,豈非人乎?有一人之人,有十人之人,有百人之人,有千人之人,有萬人之人,有人之人,有兆人之人。為兆人之人,豈非聖乎?是知人也者,物之至者也。聖也者,人之至者也。物之至者,始得謂之物之物也。人之至者,始得謂之人之人也。夫物之物者,至物之謂也。人之人者,至人之謂也。以一至物而當一至人,則非聖人而何人?謂之不聖,則吾不信也。何哉?謂其能以一心觀萬心,一身觀萬身,一物觀萬物,一世觀萬世者焉。又謂其能以心代天意,口代天言,手代天功,身代天事者焉。又謂其能以上識天時,下盡地理,中盡物情,通照人事者焉。又謂其能以彌綸天地,出入造化,進退古今,表人物者焉。噫!聖人者,非世世而效聖焉,吾不得而目見之也。雖然吾不得而目見之,察其心,觀其跡,探其體,潛其用,雖千萬年,亦可以理知之也。人或告我曰:天地之外別有天地萬物,異乎此天地萬物,則吾不得而知之也。非惟吾不得而知之也,聖人亦不得而知之也。凡言知者,謂其心得而知之也。言言者,謂其口得而言之也。既心尚不得而知之,口又惡得而言之乎?以心不可得知而知之,是謂妄知也。以口不可得言而言之,是謂妄言也。吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎?

觀物篇五十三

易曰:窮理盡性以至於命。所以謂之理者,物之理也。所以謂之性者,天之性也。所以謂之命者,處理性者也。所以能處理性者,非道而何?是知道為天地之本,天地為萬物之本,以天地觀萬物,則萬物為萬物,以道觀天地,則天地亦為萬物。道之道,盡之於天矣。天之道,盡之於地矣。天地之道,盡之於萬物矣。天地萬物之道,盡之於人矣。人能知其天地萬物之道所以盡於人者,然後能盡民也。天之能盡物則謂之曰昊天,人之能盡民則謂之曰聖人。謂昊天能異乎萬物,則非所以謂之昊天也。謂聖人能異乎萬民,則非所以謂之聖人也。萬民與萬物同,則聖人固不異乎昊天者矣。然則聖人與昊天為一道,聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道,一世之萬民與一世之萬物既可以為一道,則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣。夫昊天之盡物,聖人之盡民,皆有四府焉。昊天之四府者,春夏秋冬之謂也,陰陽升降於其間矣。聖人之四府者,易書詩春秋之謂也,禮樂隆污於其間矣。春為生物之府,夏為長物之府,秋為收物之府,冬為藏物之府,號物之庶謂之萬,雖曰萬之又萬,其庶能出此昊天之四府者乎?易為生民之府,書為長民之府,詩為收民之府,春秋為藏民之府,號民之庶謂之萬,雖曰萬之又萬,其庶能出此聖人之四府者乎?昊天之四府者,時也。聖人之四府者,經也。昊天以時授人,聖人以經法天,天人之事當如何哉?

皇極經世書

皇極經世書觀物篇五十四

觀春則知易之所存乎?觀夏則知書之所存乎?觀秋則知詩之所存乎?觀冬則知春秋之所存乎?易之易者,生生之謂也。易之詩者,生長之謂也。易之書者,生收之謂也。易之春秋者,生藏之謂也。書之易者,長生之謂也。書之書者,長長之謂也。書之詩者,長收之謂也。書之春秋者,長藏之謂也。詩之易者,收生之謂也。詩之詩者,收長之謂也。詩之書者,收收之謂也。詩之春秋者,收藏之謂也。春秋之易者,藏生之謂也。春秋之詩者,藏長之謂也。春秋之書者,藏收之謂也。春秋之春秋者,藏藏之謂也。

生生者,修夫意者也。生長者,修夫言者也。

生收者,修夫象者也。生藏者,修夫數者也。

長生者,修夫仁者也。長長者,修夫禮者也。

長收者,修夫義者也。長藏者,修夫智者也。

收生者,修夫性者也。收長者,修夫情者也。

收收者,修夫形者也。收藏者,修夫體者也。

藏生者,修夫聖者也。藏長者,修夫賢者也。

藏收者,修夫才者也。藏藏者,修夫術者也。

修夫意者,三皇之謂也。修夫言者,五帝之謂也。

修夫象者,三王之謂也。修夫數者,五伯之謂也。

修夫仁者,有虞之謂也。修夫禮者,有夏之謂也。

修夫義者,有商之謂也。修夫智者,有周之謂也。

修夫性者,文王之謂也。修夫情者,武王之謂也。

修夫形者,周公之謂也。修夫體者,召公之謂也。

修夫聖者,秦穆之謂也。修夫賢者,晉文之謂也。

修夫才者,桓之謂也。修夫術者,楚莊之謂也。

皇帝王伯者,易之體也。虞夏商周者,書之體也。

文武周召者,詩之體也。秦晉 楚者,春秋之體也。

意言象數者,易之用也。仁義禮智者,書之用也。

性情形體者,詩之用也。聖賢才術者,春秋之用也。

用也者,心也。體也者,跡也。心跡之間有權存焉者,聖人之事也。三皇同意而異化,五帝同言而異教,三王同象而異勸,五伯同術而異率。同意而異化者必以道,以道化民者,民亦以道歸之,故尚自然。夫自然者,無為無有之謂也。無為者非不謂也,不固為者也。故能廣。無有者非不有也。不固有者也。故能大。廣大悉備而不固為固有者,其惟三皇乎?是故知能以道化天下者,天下亦以道歸焉。所以聖人有言曰:我無為而民自化,我無事而民自富,我好靜而民自正,我無欲而民自朴。

其斯之謂歟?三皇同仁而異化,五帝同禮而異教,三王同義而異勸,五伯同智而異率。同禮而異教者必以德,以德教民者,民亦以德歸之,故尚讓。夫讓也者,先人後己之謂也。以天下授人而不為輕,若素無之也。受人之天下而不為重,若素有之也。若素無素有者,為不己無己有之謂也。若己無己有,則舉一毛以取與於人,猶有貪吝之心生焉,而況天下者乎?能知其天下之天下非己之天下者,其惟五帝乎?是故知能以德教天下者,天下亦以德歸焉,所以聖人有言曰:垂衣裳而天下治,蓋取諸乾坤,其斯之謂歟?三皇同性而異化,五帝同情而異教,三王同形而異勸,五伯同體而異率。同形而異勸者必以功,以功勸民者,民亦以功歸之,故尚政。夫政也者,正也。以正正夫不正之謂也。天下之正莫如利民焉。天下之不正莫如害民焉。能利民者正,則謂之曰王矣。能害民者不正,則謂之曰賊矣。以利除害,安有去王耶?以王去賊,安有弒君耶?是故知王者正也,能以功正天下之不正者,天下亦以功歸焉,所以聖人有言曰:天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人,其斯之謂歟?三皇同聖而異化,五帝同賢而異教,三王同才而異勸,五伯同術而異率。同術而異率者必以力,以力率民者,民亦以力歸之,故尚爭。夫爭也者,爭夫利者也。取以利,不以義,然後謂之爭。小爭交以言,大爭交以兵,爭夫強弱者也,猶借夫名焉者,謂之曲直。名也者,命物正事之稱也。利也者,養人成物之具也。名不以仁無以守業,利不以義無以居功,利不以功居,名不以業守,則亂矣。民所以必爭之也。五伯者,借虛名以爭實利者也,帝不足則王,王不足則伯,伯又不足則左衽矣。然則五伯不謂無功於中國,語其王則未也,過左衽則遠矣。周之東遷,文武之功德於是乎盡矣。猶能維持二十四君,王室不絕如線,秦楚不敢屠害中原者,由五伯借名之力也,是故知能以力率天下者,天下亦以力歸焉。所以聖人有言曰:眇能視,跛能履,履虎尾, 人凶,武人為於大君。其斯之謂歟?夫意也者,盡物之性也。言也者,盡物之情也。象也者,盡物之行也。數也者,盡物之體也。仁也者,盡人之聖也。禮也者,盡人之賢也。義也者,盡人之才也。智也者,盡人之術也。盡物之性者謂之道,盡物之情者謂之德,盡物之形者謂之功,盡物之體者謂之力。盡人之聖者謂之化,盡人之賢者謂之教,盡人之才者謂之勸,盡人之術者謂之率。道德功力者,存乎體者也。化教勸率者,存乎用者也。體用之間有變存焉者,聖人之業也。夫變也者,昊天生萬物之謂也。權也者,聖人生萬民之謂也,非生物非生民,而得謂之權變乎?

觀物篇五十五

善化天下者,止於盡道而已。善教天下者,止於盡德而已。善勸天下者,止於盡功而已。善率天下者,止於盡力而已。以道德功力為化者,乃謂之皇矣。以道德功力為教者,乃謂之帝矣。以道德功力為勸者,乃謂之王矣。以道德功力為率者,乃謂之伯矣。以化教勸率為道者,乃謂之易矣。以化教勸率為德者,乃謂之書矣。以化教勸率為功者,乃謂之詩矣。以化教勸率為力者,乃謂之春秋矣。此四者,天地始則始焉,天地終則終焉,終始隨乎天地者也。夫古今者,在天地之間猶旦暮也,以今觀今則謂之今矣。以後觀今則今亦謂之古矣。以今觀古則謂之古矣。以古自觀則古亦謂之今矣。是知古亦未必為古,今亦未必為今,皆自我而觀之也。安知千古之前,萬古之後,其人不自我而觀之也?若然,則皇帝王伯者,聖人之時也。易書詩春秋者,聖人之經也。時有消長,經有因革,時有消長,否泰盡之矣。經有因革,損益盡之矣。否泰盡而體用分,損益盡而心跡判,體與用分,心與跡判,聖人之事業於是乎備矣。所以自古當世之君天下者,其命有四焉。一曰正命。二曰受命。三曰改命。四曰攝命。正命者,因而因者也。受命者,因而革者也。改命者,革而因者也。攝命者,革而革者也。因而因者,長而長者也。因而革者,長而消者也。革而因者,消而長者也。革而革者,消而消者也。革而革者,一世之事業也。革而因者,十世之事業也。因而革者,百世之事業也。因而因者,千世之事業也。可以因則因,可以革則革者,萬世之事業也。一世之事業者,非五伯之道而何?十世之事業者,非三王之道而何?百世之事業者,非五帝之道而何?千世之事業者,非三皇之道而何?萬世之事業者,非仲尼之道而何?是知皇帝王伯者,命世之謂也。仲尼者,不世之謂也。仲尼曰:殷因於夏禮,所損益可知也。周因於殷禮,所損益可知也。其或繼周者,雖百世可知也。如是則何止於百世而已哉?千萬世皆可得而知之也。人皆知仲尼之為仲尼,不知仲尼之所以為仲尼,不欲知仲尼之所以為仲尼則已,如其必欲知仲尼之所以仲尼,則舍天地將奚之焉?人皆知天地之為天地,不知天地之所以為天地,不欲知天地之所以為天地則已,如其必欲知天地之所以為天地,則舍動靜將奚之焉?夫一動一靜者,天地之至妙者歟?夫一動一靜之間者,天地人之至妙至妙者歟?是故知仲尼之所以能盡三才之道者,謂其行無轍跡也。故有言曰:予欲無言。又曰:天何言哉?四時行焉,百物生焉。其斯之謂歟?

皇極經世書

皇極經世書觀物篇五十六

孔子贊易自犧軒而下,序書自堯舜而下,刪詩自文武而下,修春秋自桓文而下。自犧軒而下,祖三皇也。自堯舜而下,宗五帝也。自文武而下,子三王也。自桓文而下,孫五伯也。祖三皇,尚賢也。宗五帝,亦尚賢也。三皇尚賢以道,五帝尚賢以德。子三王,尚親也。孫五伯,亦尚親也。三王尚親以功,五伯尚親以力。嗚呼!時之既往萬千年,時之未來亦萬千年,仲尼中間生而為人,何祖宗之寡而子孫之多耶?此所以重贊堯舜,至禹則曰:禹吾無間然矣。仲尼後禹千五百餘年,今之後仲尼又千五百餘年,雖不敢比夫仲尼上贊堯舜禹,豈不敢比孟子上贊仲尼乎?人謂仲尼惜乎無土,吾獨以為不然。匹夫以百畝為土,大夫以百里為土,諸侯以四境為土,天子以四海為土,仲尼以萬世為土。若然,則孟子言,自生民以來,未有如夫子。斯亦未謂之過矣。夫人不能自富,必待天與其富然後能富。人不能自貴,必待天與其貴然後能貴。若然,則富貴在天也,不在人也,有求而得之者,有求而不得者矣,是系乎天者也。功德在人也,不在天也,可修而得之,不修則不得,是非系乎天也,系乎人者也。夫人之能求而得富貴者,求其可得者也,非其可得者,非所以能求之也。昧者不知求而得之,則謂其己之能得也,故矜之。求而失之,則謂其人之不與也,故怨之。如知其己之所以能得,人之所以能與,則天下安有不知量之人耶?天下至富也,天子至貴也,豈可妄意求而得之也?雖曰天命,亦未始不由積功累行,聖君艱難以成之,庸君暴虐以壞之,是天歟?是人歟?是知人作之咎,固難逃矣。天降之災,禳之奚益?積功累行,君子常分,非有求而然也。有求而然者,所謂利乎仁者也。君子安有餘事於其間哉?然而有幸有不幸者,始可以語命也已。夏禹以功有天下,夏桀以虐失天下。殷湯以功有天下,殷紂以虐失天下。周武以功有天下,周幽以虐失天下。三者雖時不同,其成敗之形一也。平王東遷無功以復王業,赧王西走無虐以喪王室,威令不逮一小國諸侯,仰存於五伯而已,此又奚足道哉?但時無真王者出焉,雖有虛名,與杞宋其誰曰少異?是時也,春秋之作不亦宜乎?仲尼修經周平王之時,書終於晉文侯,詩列為王國風,春秋始於魯隱公,易盡於未濟卦。予非知仲尼者,學為仲尼者也。禮樂賞罰自天子出,而出自諸侯,天子之重去矣。宗周之功德自文武出,而出自幽厲,文武之基息矣,由是犬戎得以侮中國。周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄,徙王東都洛邑,用存王國,為天下伯者之倡, 鬯圭瓚之所錫,其能免乎?傳稱,子貢欲去魯告朔之餼羊,孔子曰:賜也。爾愛其羊,我愛其禮。是知名存實亡者,猶喻於名實俱亡者矣。禮雖廢而羊存,則後世安知無復行禮者乎?晉文公尊王雖用虛名,由能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也,及晉之衰也,秦由是敢滅周,斯愛禮之言信不誣也。景公嘗一日問政於孔子,孔子對曰:君君,臣臣,父父,子子。公曰:善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,雖有粟,吾得而食諸?是時也,諸侯僭天子,陪臣執國命,祿去公室,政出私門,景公自不能上奉周天子,欲其臣下奉己,不亦難乎?厥後 祚卒為田氏所移。夫 之有田氏者,亦猶晉之有三卿也。晉之有三卿,亦猶周之有五伯也,韓趙魏之於晉也,既立其功,又分其地,既卑其主,又奪其國。田氏之於 也,既得其祿,又專其政,既殺其君,又移其祚。其如天下之事,豈無漸乎履霜之戒?寧無思乎?傳稱,王者,往也。能往天下者,可以王矣。周之衰也,諸侯不朝天子久矣。及楚與中國會盟,仲尼始進爵為之子,其於僭王也,不亦陋乎?夫以力勝人者,人亦以力勝之,吳嘗破越而有輕楚之心,及其破楚,又有驕之志,貪婪功利,不顧德義,侵侮 晉,專以夷狄為事,遂復為越所滅,越又不監之其後,復為楚所滅,楚又不監之其後,復為秦所滅,秦又不監之其後,復為漢所代。恃強凌弱,與豺虎何以異乎?非所以謂之中國義理之師也。宋之為國也,爵高而力卑者乎?盟不度德,會不量力,區區與諸侯並驅中原,恥居其後,其於伯也,不亦難乎?周之同姓諸侯而克永世者,獨有燕在焉。燕處北陸之地,去中原特遠,不隨韓趙魏楚較利刃,爭虛名,則足以養德待時而觀諸侯之變,秦雖虎狼,亦未易加害,延十五六年後,天下事未可知也。中原之地方九千里,古不加多而今不加少,然而有祚長祚短,地大地小者,攻守異故也。自三代以降,漢唐為盛,秦界於周漢之間矣。秦始盛於穆公,中於孝公,終於始皇,起於西夷,遷於岐山,徙於鹹陽,兵瀆宇內,血流天下,併吞四海,更革古今,雖不能比德三代,非晉隋可同年而語也,其祚之不永,得非用法太繪,殺人之多乎?所以仲尼序書終於秦誓一事,其旨不亦遠乎?夫好生者,生之徒也。好殺者,死之徒也。周之好生也以義,漢之好生也亦以義。秦之好殺也以利,楚之好殺也亦以利。周之好生也以義,而漢且不及。秦之好殺也以利,而楚又過之。天之道,人之情,又奚擇於周秦漢楚哉?擇乎善惡而已。是知善也者,無敵於天下而天下共善之。惡也者,亦無敵於天下,而天下亦共惡之。天之道,人之情,又奚擇於周秦漢楚哉?擇乎善惡而已。

觀物篇五十七

昔者孔子語堯舜則曰:垂衣裳而天下治。語湯武則曰:順乎天而應乎人。斯言可以該古今帝王受命之理也。堯禪舜以德,舜禪禹以功。以德帝也,以功亦帝也,然而德下一等則入於功矣。湯伐桀以放,武伐紂以殺。以放王也,以殺亦王也,然而放下一等則入於殺也。是知時有消長,事有因革,前聖後聖非出乎一途哉?天與人相為表 。天有陰陽,人有邪正,邪正之由系乎上之所好也。上好德則民用正,上好佞則民用邪,邪正之由有自來矣。雖聖君在上,不能無小人,是難其為小人。雖庸君在上,不能無君子,是難其為君子。自古聖君之盛,未有如唐堯之世,君子何其多耶?時非無小人也,是難其為小人,故君子多也。所以雖有四凶,不能肆其惡。自古庸君之盛,未有如商紂之世,小人何其多耶?時非無君子也,是難其為君子,故小人多也。所以雖有三仁,不能遂其善。是知君擇臣,臣擇君者,是系乎人也。君得臣,臣得君者,是非系乎人也,系乎天者也。賢愚人之本性,利害民之常情,虞舜陶於河濱,傅說築於岩下,天下皆知其賢,而百執事不為之舉者,利害使之然也。吁!利害叢於中,而矛戟森於外,又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉?河濱非禪位之所,岩下非求相之方,昔也在萬人之下,而今也在萬人之上,相去一何遠之甚耶?然而必此雲者,貴有名者也。易曰:坎,有孚,維心亨,行有尚,中正行,險,往且有功,雖為無咎。能自信故也,伊尹以之,是知古之人患名過實者有之矣,其間有幸與不幸者,雖聖人,力有不及者矣。伊尹行冢宰,居責成之地,借使避放君之名,豈曰不忠乎?則天下之事去矣!又安能正嗣君,成終始之大忠者乎?吁!若委寄予匪人,三年之間,其如嗣君何?則天下之事亦去矣!又安有伊尹也?坎,有孚,維心亨,不亦近之乎?易曰:由豫,大有,得勿疑,朋盍簪,剛健主。豫動而有應,群疑乃亡,能自強故也,周公以之。是知聖人不能使人無謗,能處謗者也。周公居總,己當任重之地,借使避滅親之名,豈曰不孝乎?則天下之事去矣!又安能保嗣君,成終始之大孝乎?吁!若委寄予匪人,七年之間,其如嗣君何?則天下之事亦去矣!又安有周公也?由豫,大有,得勿疑,朋盍簪,不亦近之乎?夫天下將治,則人必尚行也。天下將亂,則人必尚言也。尚行則篤實之風行焉,尚言則詭譎之風行焉。天下將治,則人必尚義也。天下將亂,則人必尚利也。尚義則謙讓之風行焉,尚利則攘奪之風行焉。三王尚行者也,五伯尚言者也,尚行者必入於義也,尚言者必入於利也,義利之相去一何遠之?若是耶,是知言之於口,不若行之於身。行之於身,不若盡之於心。言之於口,人得而聞之。行之於身,人得而見之,盡之於心,神得而知之。人之聰明猶不可欺,況神之聰明乎?是知無愧於口不若無愧於身,無愧於身不若無愧於心。無口過易,無身過難。無身過易,無心過難。心既無過,何難之有?吁!安得無心過之人而與之語心哉?是知聖人所以能立無過之地者,謂其善事於心者也。

觀物篇五十八

仲尼曰:陬盡美矣,又盡善也。武盡美矣,未盡善也。又曰:管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到於今受其賜,微管仲,吾其被髮左衽矣。是知武王雖不逮舜之盡善盡美,以其解天下之倒懸,則下於舜一等耳。桓公雖不逮武王之應天順人,以其霸諸侯,一匡天下,則高於狄亦遠矣。以武比舜則不能無過,比桓則不能無功。以桓比狄則不能無功,比武則不能無過。漢氏宜立乎桓武之間矣,是時也,非會天下之民厭秦之暴且甚,雖十劉季,百子房,其如人心之未易何。且古今之時則異也,而民好生惡死之心非異也,自古殺人之多,未有如秦之甚,天下安有不厭之乎?夫殺人之多不必以刃,謂天下之人無生路可 也,而況又以刃多殺天下之人乎?秦二世,萬乘也,求為黔首而不能得。漢劉季,匹夫也,免為元首而不能已。萬乘與匹夫,相去有間矣。然而有時而代之者,謂其天下之利害有所懸之耳。天之道非禍萬乘而福匹夫也,謂其禍無道而福有道也。人之情非去萬乘而就匹夫也,謂其去無道而就有道也。萬乘與匹夫相去有間矣,然而有時而代之者,謂其直以天下之利害有以懸之耳日既沒矣,月既望矣,星不能不希矣,非星之希,是星難乎其為光矣,能為其光者不亦希乎?漢唐既創業矣,呂武既擅權矣,臣不能不希矣,非臣之希,是臣難乎其為忠矣,能為其忠者不亦希乎?是知成天下事易,死天下事難。死天下事易,成天下事難。 能成之,又何計乎死與生也。如其不成,雖死奚益?況其有正與不正者乎?與其死於不正,孰若生於正?與其生於不正,孰若死於正?在乎忠與智者之一擇焉。死固可惜,貴乎成天下之事也。如其敗天下之事,一死奚以塞責?生固可愛,貴乎成天下之事也,如其敗天下之事,一生何以收功?噫!能成天下之事又能不失其正而生者,非漢之留侯,唐之梁公而何?微斯二人,則漢唐之祚或幾乎移矣。豈若虛生虛死者焉?夫虛生虛死者,譬之蕭艾,忠與智者不游乎其間矣。

觀物篇五十九

仲尼曰:善人為邦百年,亦可以勝殘去殺矣。誠哉是言也!自極亂至於極治,必三變矣,三皇之法無殺,五伯之法無生,伯一變至於王矣,王一變至於帝矣,帝一變至於皇矣,其於生也,非百年而何?是知三皇之世如春,五伯之世如夏,三王之世如秋,五伯之世如冬。如春溫如也,如夏襖如也,如秋淒如也,如冬洌如也。春夏秋冬者,昊天之時也。易書詩春秋者,聖人之經也。天時不差則歲功成矣,聖經不貳則君德成矣。天有常時,聖有常經,行之正則正矣,行之邪則邪矣。邪正之間有道在焉,行之正則謂之正道,行之邪則謂之邪道,邪正之由人乎?由天乎?天由道而生,地由道而成,物由道而行,天地人物則異也,其於由道一也。夫道也者,道也。道無形,行之則見於事矣,如道路之道,坦然使千萬年行之人知其歸者也。或曰:君子道長則小人道消,君子道消則小人道長,長者是則消者非也,消者是則長者非也,何以知正道邪道之然乎?吁!賊夫人之論也。不曰君行君事,臣行臣事,父行父事,子行子事,夫行夫事,妻行妻事,君子行君子事,小人行小人事,中國行中國事,僭竊行僭竊事,謂之正道。君行臣事,臣行君事,父行子事,子行父事,夫行妻事,妻行夫事,君子行小人事,小人行君子事,中國行僭竊事,僭竊行中國事,謂之邪道。至於三代之世治,未有不治人倫之為道也。三代之世亂,未有不亂人倫之為道也。後世之慕三代之治世者,未有不正人倫者也。後世之慕三代之亂世者,未有不亂人倫者也。自三代而下,漢唐為盛,未始不由治而興,亂而亡,況其不盛於漢唐者乎?其興也,又未始不由君道盛,父道盛,夫道盛,君子之道盛,中國之道盛。其亡也,又未始不由臣道盛,子道盛,妻道盛,小人之道盛,夷狄之道盛。噫!二道對行。何故治世少而亂世多耶?君子少而小人多耶?曰:豈不知陽一而陰二乎?天地尚由是道而生,況其人與物乎?人者,物之至靈者也。物之靈未若人之靈,尚由是道而生,又況人靈於物者乎?是知人亦物也,以其至靈,故特謂之人也。

觀物篇六十

日經天之元,月經天之會,星經天之運,辰經天之世。以日經日,則元之元可知之矣。以日經月,則元之會可知之矣。以日經星,則元之運可知之矣。以日經辰,則元之世可知之矣。以月經日,則會之元可知之矣。以月經月,則會之會可知之矣。以月經星,則會之運可知之矣。以月經辰,則會之世可知之矣。以星經日,則運之元可知之矣。以星經月,則運之會可知之矣。以星經星,則運之運可知之矣。以星經辰,則運之世可知之矣。以辰經日,則世之元可知之矣。以辰經月,則世之會可知之矣。以辰經星,則世之運可知之矣。以辰經辰,則世之世可知之矣。元之元一,元之會十二,元之運三百六十,元之世四千三百二十。會之元十二,會之會一百四十四會之運四千三百二十,會之世五萬一千八百四十。運之元三百六十,運之會四千三百二十,運之運一十二萬九千六百,運之世一百五十五萬五千二百。世之元四千三百二十,世之會五萬一千八百四十,世之運一百五十五萬五千二百,世之世一千八百六十六萬二千四百。元之元,以春行春之時也。元之會,以春行夏之時也。元之運,以春行秋之時也。元之世,以春行冬之時也。會之元,以夏行春之時也。會之會,以夏行夏之時也。會之運,以夏行秋之時也。會之世,以夏行冬之時也。運之元,以秋行春之時也。運之會,以秋行夏之時也。運之運,以秋行秋之時也。運之世,以秋行冬之時也。世之元,以冬行春之時也。世之會,以冬行夏之時也。世之運,以冬行秋之時也。世之世,以冬行冬之時也。皇之皇,以道行道之事也。皇之帝,以道行德之事也。皇之王,以道行功之事也。皇之伯,以道行力之事也。帝之皇,以德行道之事也。帝之帝,以德行德之事也。帝之王,以德行功之事也。帝之伯,以德行力之事也。王之皇,以功行道之事也。王之帝,以功行德之事也。王之王,以功行功之事也。王之伯,以功行力之事也。伯之皇,以力行道之事也。伯之帝,以力行德之事也。伯之王,以力行功之事也。伯之伯,以力行力之事也。時有消長,事有因革,非聖人無不盡之,所以仲尼曰:可與共學,未可與適道。可與適道,未可與立。可與立,未可與權。是知千萬世之時,千萬世之經,豈可畫地而輕言也哉!三皇春也,五帝夏也,三王秋也,五伯冬也,七國冬之餘洌也,漢王而不足,晉伯而有餘,三國伯之雄者也,十六國伯之叢者也,南五代伯之借乘也,北五代伯之傳舍也,隋晉之子也。唐漢之弟也。隋季諸郡之伯,江漢之餘波也。唐季諸鎮之伯,日月之餘光也。後五代之伯,日未出之星也。自帝堯至於今,上下三千餘年,前後百有餘世,書傳可明紀者,四海之內,九州之間,其間或合或離,或治或隳,或強或嬴,或唱或隨,未始有兼世而能一其風俗者。吁!古者謂三十年為一世,豈徒然哉?俟化之必洽,教之必浹,民之情始可一變矣。 有命世之人繼世而興焉,則雖民如夷狄,三變而帝道可舉矣。昔乎時無百年之世,世無百年之人,比其有代,則賢之與不肖何止於相半也?時之難,不其然乎?人之難,不其然乎?

觀物篇六十一

太陽之體數十,太陰之體數十二,少陽之體數十,少陰之體數十二。少剛之體數十,少柔之體數十二,太剛之體數十,太柔之體數十二。進太陽少陽太剛少剛之體數,退太陰少陰太柔少柔之體數,是謂太陽少陽太剛少剛之用數。進太陰少陰太柔少柔之體數,退太陽少陽太剛少剛之體數,是謂太陰少陰太柔少柔之用數。太陽少陽太剛少剛之體數一百六十,太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二。太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二,太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二。以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數,是謂日月星辰之變數。以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數,是謂水火土石之化數。日月星辰之變數一萬七千二十四,謂之動數,水火土石之化數一萬七千二十四,謂之植數,再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六,謂之動植通數。日月星辰者,變乎暑寒晝夜者也。水火土石者,化乎雨風露雷者也。暑寒晝夜者,變乎性情形體者也。雨風露雷者,化乎走飛草木者也。暑變飛走草木之性,寒變飛走草木之情,晝變飛走草木之形,夜變飛走草木之體。雨化性情形體之走,風化性情形體之飛,露化性情形體之草,雷化性情形體之木。性情形體者,本乎天者也。飛走草木者,本乎地者也。本乎天者,分陰分陽之謂也。本乎地者,分柔分剛之謂也。夫分陰分陽,分柔分剛者,天地萬物之謂也。備天地萬物者,人之謂也。

皇極經世書

皇極經世書觀物篇六十二

有日日之物者也,有日月之物者也,有日星之物者也,

有日辰之物者也。有月日之物者也,有月月之物者也,

有月星之物者也,有月辰之物者也。有星日之物者也,

有星月之物者也,有星星之物者也,有星辰之物者也。

有辰日之物者也,有辰月之物者也,有辰星之物者也,

有辰辰之物者也。日日物者飛飛也,日月物者飛走也,

日星物者飛木也,日辰物者飛草也。月日物者走飛也,

月月物者走走也,月星物者走木也,月辰物者走草也。

星日物者木飛也,星月物者木走也,星星物者木木也,

星辰物者木草也。辰日物者草飛也,辰月物者草走也,

辰星物者草木也,辰辰物者草草也。有皇皇之民者也,

有皇帝之民者也,有皇王之民者也,有皇伯之民者也。

有帝皇之民者也,有帝帝之民者也,有帝王之民者也,

有帝伯之民者也。有王皇之民者也,有王帝之民者也,

有王王之民者也,有王伯之民者也。有伯皇之民者也,

有伯帝之民者也,有伯王之民者也,有伯伯之民者也。

皇皇民者士士也,皇帝民者士農也,皇王民者士工也,

皇伯民者士商也。帝皇民者農士也,帝帝民者農農也,

帝王民者農工也,帝伯民者農商也。王皇民者工士也,

王帝民者工農也,王王民者工工也,王伯民者工商也。

伯皇民者商士也,伯帝民者商農也,伯王民者商工也,

伯伯民者商商也。飛飛物者性性也,飛走物者性情也,

飛木物者性形也,飛草物者性體也。走飛物者情性也,

走走物者情情也,走木物者情形也,走草物者情體也。

木飛物者形性也,木走物者形情也,木木物者形形也,

木草物者形體也。草飛物者體性也,草走物者體情也,

草木物者體形也,草草物者體體也。士士民者仁仁也,

士農民者仁禮也,士工民者仁義也,士商民者仁智也。

農士民者禮仁也,農農民者禮禮也,農工民者禮義也,

農商民者禮智也。工士民者義仁也,工農民者義禮也,

工工民者義義也,工商民者義智也。商士民者智仁也,

商農民者智禮也,商工民者智義也,商商民者智智也。

飛飛之物一之一,飛走之物一之十,飛木之物一之百,

飛草之物一之千。走飛之物十之一,走走之物十之十,

走木之物十之百,走草之物十之千。木飛之物百之一,

木走之物百之十,木木之物百之百,木草之物百之千。

草飛之物千之一,草走之物千之十,草木之物千之百,

草草之物千之千。士士之民一之一,士農之民一之十,

士工之民一之百,士商之民一之千。農士之民十之一,

農農之民十之十,農工之民十之百,農商之民十之千。

工士之民百之一,工農之民百之十,工工之民百之百,

工商之民百之千。商士之民千之一,商農之民千之十,

商工之民千之百,商商之民千之千。一一之飛當兆物,

一十之飛當百物,一百之飛當萬物,一千之飛當千物。

十一之走當百物,十十之走當萬物,十百之走當千物,

十千之走當百物。百一之木當萬物,百十之木當千物,

百百之木當百物,百千之木當十物。千一之草當千物,

千十之草當百物,千百之草當十物,千千之草當一物。

一一之士當兆民,一十之士當千民,一百之士當萬民,

一千之士當千民。十一之農當千民,十十之農當萬民,

十百之農當千民,十千之農當百民。百一之工當萬民,

百十之工當千民,百百之工當百民,百千之工當十民。

千一之商當千民,千十之商當百民,千百之商當十民,

千千之商當一民。

為一一之物能當兆物者,非巨物而何為?

為一一之民能當兆民者,非巨民而何為?

千千之物能分一物者,非細物而何為?

千千之民能分一民者,非細民而何?

固知物有大小,民有賢愚,移昊天生兆物之德而生兆民,則豈不謂至神者乎?移昊天養兆物之功而養兆民,則豈不謂至聖者乎?吾而今而後,知踐形為大,非大聖大神之人,豈有不負於天地者乎?天所以謂之觀物者,非以目觀之也,非觀之以目而觀之以心也,非觀之以心而觀之以理也。天下之物莫不有理焉,莫不有性焉,莫不有命焉,所以謂之理者,窮之而後可知也。所以謂之性者,盡之而後可知也。所以謂之命者,至之而後可知也。此三知者,天下之真知也,雖聖人,無以過之也。而過之者,非所以謂之聖人也。夫鑒之所以能為明者,謂其能不隱萬物之形也,雖然鑒之能不隱萬物之形,未若水之能一萬物之行也。雖然水之能一萬物之形,又未若聖人之能一萬物之情也。聖人之所以能一萬物之情者,謂其聖人之能反觀也。所以謂之反觀者,不以我觀物也。不以我觀物者,以物觀物之謂也。既能以物觀物,又安有我於其間哉?是之我亦人也,人亦我也,我與人皆物也,此所以能用天下之目為己之目,其目無所不觀矣。用天下之耳為己之耳,其耳無所不聽矣。用天下之口為己之口,其口無所不言矣。用天下之心為己之心,其心無所不謀矣。夫天下之觀,其於見也,不亦廣乎?天下之聽,其於聞也,不亦遠乎?天下之言,其於論也,不亦高乎?天下之謀,其於樂也,不亦大乎?夫其見至廣,其聞至遠,其論至高,其樂至大,能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉,豈不謂至神至聖者乎?非惟吾謂之至神至聖,而天下亦謂之至神至聖。非惟一時之天下謂之至神至聖,而千萬世之天下亦謂之至神至聖者乎!過此以往,未之或知也已。

歷代研究

對邵子之學加以詮釋和闡發,使邵子皇極之學成為專門之學。

宋代

其子邵伯溫撰《皇極系述》、《觀物內篇解》,張元定撰《經世指要》,朱元升撰《邵易略例》,無俞琰撰《易外別傳》。

明代

黃畿撰《皇極經世傳》,余本撰《皇極經世釋義》。

清代

王植撰《皇極經世直解》。

當代

楊景磐《皇極經世演繹》。