簡介

據《中國農書》記載:國外第一個知道白蠟蟲的是英國耶穌會傳教士特里高爾特,

昆蟲綱 > 同翅目 > 蚧亞目 > 蚧總科 > 蠟蚧科 > 白蠟蚧屬 > 白蠟蟲

白蠟蟲

白蠟蟲白蠟蟲是中國特產資源昆蟲之一。別名“蠟蟲”。昆蟲綱,蠟紛科雌雄異體昆蟲。

雌蟲無翅,

體節區分不明顯, 呈苦蟲態雕蟲有翅,體節明顯。雌蟲一生只有卵、若蟲、成蟲三個蟲期,屬不完全變態類型;雄蟲有卵、幼蟲、蛹、成蟲四個階段,屬完全變S類型。雄蟲泌蠟,雌蟲行有性生殖而繁殖後代,生產“種蟲”,雌雄生蟲在白蠟生產中是同等重要的。白蠟蟲守主植物為白蠟樹、女貞樹。白蠟蟲分泌白蠟,為高級動物蠟,熔點高(達80℃~85℃)質地區硬,顏色潔白,透明度好,理化性能穩定,凝結力強,無臭,無味、潤滑,廣泛用於化工、工業、醫藥等行業。

中國各地均產,但以州中南部為多。過去西昌蠟蟲交易的“蟲會”聞名全國,當前應大力發展。

生長環境

白蠟蟲

白蠟蟲白蠟蟲每年一代,3、4月份雌成蟲產卵,卵量約7000粒(雌雄性比例約1:3)。4~5月份卵孵化為幼蟲,雌幼蟲分散棲附在葉片上面,雄幼蟲群棲在葉片下面,經過20天后,蛻皮變成2齡幼蟲,離開葉面棲附在枝條上,雌蟲分散雄蟲群棲。2齡雄幼蟲時期可分泌蠟質。8月份化蛹,9月上旬蛹羽化為雄成蟲,早找雌成蟲交配,5~10天后即死亡在8月份2齡雌幼蟲變為成蟲,交配後,蟲體逐漸長大,越冬後,到翌年3~4月份產卵,不久死亡。

分布情況

白蠟蟲

白蠟蟲中國是白蠟蟲的故鄉。白蠟蟲起源於古老的雲貴高原,其後逐漸朝東和南兩方向延伸擴展;特別是南部地區氣候濕潤、年平均氣溫較高,所以白蠟蟲多集中分布在烏蒙山、大涼山、大巴山、武當山和大婁山一帶,隱約構成一個“[”字的半圓形的中心區。從行政區域來看,白蠟蟲的分布遍及雲南、貴州、四川、湖南、陝西、湖北、安徽、江西、福建、江蘇、浙江、廣西、廣東、山東、河南、河北、上海和西藏等十八個省、區、市。其中前面四個省最為重要,雲南、貴州以產蟲為主,四川、湖南以產蠟見長。尤其突出的是四川省,自20世紀90年代以來,無論在蟲、蠟的生產或者是科學研究方面都有很大的提高和進展。

國內白蠟蟲的分布範圍,大體上屬於我國植被區劃中的亞熱帶常綠闊葉林地區;最北採集地山東嶗山,南抵廣東海南島,西界雲南、西藏(昌都地區),東達沿海各省;白蠟蟲的分布區約位於北緯26o13’一32o59’,東經101o37’一12lo07’。蟲、蠟分布中心區約位於北緯26o52’一32o54’,東經103o45’一112o30’之間,其中尤以北緯26o00’一32o40’的區域為其適生地帶。可在此區內放養繁殖,提取蟲蠟。

從蟲、蠟生產的歷史看,種蟲產區集中分布在下面四個區域:

1.雲南省昭通地區和貴州省安順以西一帶,即雲貴高原山地地帶。

2.四川省西昌地區和涼山彝族自治州,即橫斷山脈谷地地帶。

3.四川省北部的南江、廣元、旺蒼和陝西省的寧強、鎮巴、南鄭、西鄉等地,即川陝山地地帶。

4.貴州省貴陽以東的湄潭、思南、麻江等縣,屬於黔東台坡地與平壩地區。

這四個區域中,前面兩個區域所產種蟲的品質較好,產量最大。它們的共同特點是:位於北緯26o一29o之間;處於海拔高度在1000—3000米的高山區,年均溫在14—18℃之間,年雨量在1000毫米左右,冬春季日照時數特別長而且溫暖乾燥。全年日照在1796—1918小時。

蟲白蠟的主產分布中心區在雲、貴、川三省峽谷和陝、川大巴山的淺山丘陵以及武陵山與湘贛交界的幕阜山一帶。

四川省是我國生產蟲白蠟的中心,年產量占全國總產量的90%以上。四川省的白蠟產區包括兩個區域:一是岷江下游一帶,如峨眉、樂山、夾江、洪雅等縣,這是全國最大最好的產蠟區域。一是嘉陵江中下游的南部、營山、蓬安、廣安等縣。它們的共同特點是:各地海拔都在1000米以下,且多屬於400米左右的丘陵或平原地區。年均溫在16.0—18.7℃之間,年降雨量在1000—1500毫米之間。雄蟲生長期的5一7月份,具有較高的氣溫,且5一7月間一般沒有災害性的大風,有利於初孵化的幼蟲的活動和定葉定桿。全年日照很長,在1000—1500小時,有助於白蠟蟲的寄主植物進行光合作用、積累營養。這些因素都對白蠟蟲的生長、發育和泌蠟有益的。

此外,國內著名的老產蠟區還有湖南省的芷江、漵浦、瀘溪、黔陽、衡陽等縣。後來發展的產區有:陝西省的安康、漢陰、南鄭、漢中等地。湖北省的武漢市郊各縣和恩施山區。此外,江西潛山,福建安溪,浙江臨安、永康、吳興、金華,安徽蕪湖等地也都進行過白蠟生產。

分類地位

據《中國農書》記載:國外第一個知道白蠟蟲的是英國耶穌會傳教士特里高爾特,他在1651年記述過我國東南沿海各省摘取白蠟的事情。其後不久,中國放養白蠟蟲的訊息就傳到了歐洲。1853年,洛克哈特將白蠟樣品連同白蠟蟲從上海送到英國供作研究。1913年,美國人威爾遜對四川省的白蠟進行了考察,發表了《在中國西部的白蠟蟲現況》的報告。

在分類工作方面,1848年法國人沙畹首先將白蠟蟲鑑定為介殼蟲的一個新種,他採取我國湖南白蠟蟲產區的地方語音(“白”字音“配”),將種名命名為pe-la一詞,將它放入Coccus屬之內。這個新種Coccus pe-la,sp.nov.發表在《法國昆蟲學會會報》上。1858年,法國人顧愛潤重新進行鑑定,將白蠟蟲訂正為:Ericerus pela (Chavannes),沿用至今。

按照我國著名昆蟲學家周堯教授的昆蟲分類系統,白蠟蟲的分類位置排列如下:昆蟲綱 > 同翅目 > 蚧亞目 > 蚧總科 > 蠟蚧科 > 白蠟蚧屬 > 白蠟蟲

形態特性

白蠟蟲

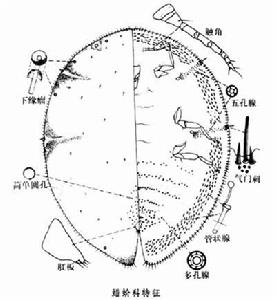

白蠟蟲白蠟蟲蟲體裸露,半球形或球形,表皮堅硬。氣門刺超過3根。

白蠟蟲的雄蟲有翅,體節明顯,發育經卵、幼蟲、蛹、成蟲等時期;白蠟蟲甚小,形似浮塵子,靠口針插入植物葉或枝吸取養分營生,蠟乃管狀腺泌出之新陳代謝產物。雌蟲無翅,呈球形,體節區分不明顯,發育經卵、若蟲、成蟲等時期。一年發生一代,以受精雌成蟲越冬。

雄蟲

白蠟蟲的雄成蟲有翅,體節明顯,發育經卵、幼蟲、蛹、成蟲等時期屬完全變態類型;

白蠟蟲的雄成蟲體小柔弱,體長2毫米,胸部寬O.5毫米,翅展5毫米。頭鈕扣狀,淺褐以至褐色。眼區深褐色,單眼12個,環狀排列在頭部周圍。觸角長,絲狀,10節,各節均有細感覺毛。口器退化。足細長,多毛。跗節一節,具一爪。前翅近乎透明,長方形,僅有兩條翅脈。後翅退化為平衡棍,梭形。交尾器堅硬,端部尖銳。腹部倒數第二節背面有兩孔,內生兩根管狀腺,由此分泌出兩根細長的白色蠟絲。

雌蟲

白蠟蟲的雌性成蟲無翅,呈球形,體節區分不明顯,發育經卵、若蟲、成蟲等時期屬不完全變態類型。

白蠟蟲的雌性成蟲剛成熟時,胸部背面隆起,形似半邊蚌殼,蟲體背面淡紅褐色,散生大小不等的淡黑色斑點,腹面黃綠色。體長1.5毫米左右,體寬1.3毫米左右。雌成蟲老熟時,體背急劇凸起呈半球形,體色暗褐光亮,不規則黑斑隨之增大,體長約1厘米,體寬7—8毫米。也有比這更大的。死蟲體壁皺縮變硬,黑斑色淡不明顯。

雌成蟲體節在背面完全癒合,不能區分。雌蟲蟲體腹面膜質內凹,由於緊貼植物枝條著生,因而可以區分背腹兩面。背、腹壁的體緣具皺褶,稱緣褶,緣褶上有成行排列的緣毛或緣刺,藉以貼住植物表面。口喙1節,前端尖細,長針形,由喙基片、喙(下唇)和口針三部分組成。口針4根,細長而捲曲,藏於中胸和後胸腹板間的袋狀口針囊中。單眼小,不發達,位於頭端二側邊緣,左右各一,如小球狀,近乎圓形。觸角6節,上有圓形感覺孔和細而尖的剛毛;第三節最長,越往外面越細,呈長錐形,第6節上生二組粗鈍的感覺毛。足小,各節分明,轉節具有一長刺毛,脛節跗節約等長,跗節一節,有一對跗冠毛和一爪,爪具小齒和一對爪冠毛。胸部有兩對發達的氣門,喇叭狀,輕微內陷成氣門陷。從氣門到相對的體緣由一條五孔腺組成的氣門腺路,數量很多。近體緣的一端具有 11根粗刺,稱氣門刺,著生氣門刺的體緣稍為凹人。腹部可見7節,各節上均無氣門。腹部後端中央有一縱向分裂,稱臀裂。肛門開口於臀裂基部的背面,位於第十與第十一腹節之間,為一簡單的小圓孔,圓孔四周骨化成為十分發達的肛環,肛環上著生8根細長的肛環肛毛。肛門上蓋有一對三角形硬化板,稱肛板,肛板上生有細毛。腹部腹面第七與第八節之間有一穴狀凹陷,稱陰門。陰門周圍常有盤狀陰門腺分布。陰門和陰門盤狀腺的存在是區別雌成蟲最重要的標誌。

白蠟蟲的泌蠟腺分為圓盤狀腺和管狀腺兩種類型,圓盤狀腺也叫孔腺,以五孔腺和多孔腺為主(腺口圓形,中心有一小孔,四周另有5個或5個以上小孔圍繞);管狀腺似細管狀。五孔腺以氣門附近為多,多孔腺數量較多,密集分布於蟲體腹部腹面中部;管狀腺蟲體背、腹兩面均有,在腹面主要分布於蟲體邊緣,數量也多,常集成寬頻。蟲體背面分布有短而粗的圓錐形小刺,其頂端鈍圓。

卵

白蠟蟲

白蠟蟲白蠟蟲的卵為長卵圓形。長約0.4毫米,寬約O.22毫米。剛產下的卵淡黃白色,在顏色上難以區分雌雄。卵包藏於卵囊(也叫蟲殼、母殼)內,卵粒之間有薄膠質粘連成串狀,並鬆軟的白色蠟粉相分隔,藉以保護蟲卵。囊口有數層蠟質薄膜封蓋,以免卵粒逸出。卵將孵化時,顏色有所變化,雄卵淡黃色,雌卵褐紅色,此時可以區別。

幼蟲

白蠟蟲的第一齡雌幼蟲近於長卵形。體長0.5一O.6毫米,體寬O.3一O.4毫米。剛孵化時體色黃褐。胸區較寬,頭及尾部漸窄。脊背中央微微隆起,身體分節明顯。單眼一對,生於頭部兩側,暗褐色。觸角6節,生於頭下口器基部兩側。口器針狀,達體長之半。腹部6節,末端有兩根白色蠟絲,約等於體長。足三對,跗節一節,端部有一爪,並有冠毛數根,其頂端膨大成球形。一齡雌幼蟲上葉棲息後,體色自黃褐轉為紅褐,民眾稱做“紅蟲”。觸角和足掩於體下。從氣門到相對的蟲體邊緣有3~4個五孔腺組成的氣門腺路。靠近體緣的一端有2根氣門刺。腹部末端縱裂成為臀裂。

白蠟蟲的第二齡雌幼蟲闊卵形,體長約1毫米,體寬O.6毫米。背部微隆起。口器和足都較發達。觸角6節。足分節明顯。氣門腺路、氣門陷、氣門刺和緣毛等都不及成蟲發育完全。臀裂明顯內陷。肛板一對,呈半月形。尾絲消失。雌幼蟲在寄主樹枝、條上棲附20天左右,背前部開始出現黑斑,約70天,體緣出現細黑點。二齡末期,蟲體隆起,呈笠帽狀。緣毛數量增多。

白蠟蟲的第一齡雄幼蟲體形與第一齡雌幼蟲相似,而體色較淡,呈黃白色,民眾稱做“白蟲”,背部微微隆起。觸角6節。棲息在寄主樹葉片上後,體形逐漸增大。尾部有白色蠟絲兩條。

白蠟蟲的第二齡雄幼蟲闊卵形。體長約O.7毫米,體寬約O.4毫米。體色黃褐。體背隆起。觸角7節,可與其它各齡雌、雄蟲相區別。體緣細毛較一齡雄幼蟲為多。蟲體背、腹面均有分泌蠟絲的管狀腺,位於背面者短而寬,位於腹面者細而長。氣門陷較淺,氣門刺2根。肛環肛毛6根,伸出肛門之外。二齡雄幼蟲在寄主樹枝條上固定後,隨著生長發育,蟲體逐漸增大,到二齡雄蟲後期,體肥胖如梨形,被大量蠟絲所包圍。蛻第二次皮後,蟲體更為豐滿,在蠟質包埋中進入蛹期。

蛹

白蠟蟲的蛹為雄蟲特有。分為前蛹和真蛹二期。

前蛹梨形,頭部狹小,胸部寬闊,分節明顯,乳白帶黃色。體長約2毫米,體寬約12毫米。觸角9節,伸達前足基部,無口器,足粗短。胸部兩側生翅第一對。尖端伸達第二腹節。

真蛹體長約2.4毫米,體寬約1.5毫米。觸角10節,長達中足基部。翅芽明顯,翅尖伸達第五腹節。腹部分節明顯、8節。足三對,口器缺如。

放養採收

採收

白蠟蟲

白蠟蟲優良種蟲、健壯的寄主植物和管理技術三者緊密結合,是增產白蠟、蠟蟲缺一不可的保證。在穀雨、立夏之間,蠟蟲成熟後,須從樹上摘下,稱為“摘蟲”,蟲顆呈紅褐色,表面糖質已乾,撕開蟲殼,沒有漿質,用手指輕按蟲殼2~3次,蟲殼凹下去後立即彈起恢復原狀,即為成熟象徵,應及時採摘。摘蟲時,用拇指與食指掐住蟲顆,左右搖動,一粒一粒摘下,輕摘輕放,按等級、老嫩程度分別放在通風的大孔竹筐內,嚴禁用手大把抹下。採摘時間,一般陰天可以全天採摘;晴天早晚採摘。摘下的蟲,應及時運至陰涼處攤晾。種蟲在向措區運得中和過8到目的地放養之前,均須攤晾,以免發熱壞死。

攤晾

種蟲摘回(運回)後,要立即在陰暗、通風、乾燥、涼爽。清潔的房屋內(嚴禁菸熏、油污及化肥、農藥等熏壞蟲子

),用清潔的涼蓆、曬席等鋪上一屋紙,進行攤晾(如不攤開,3小時左右即發燒,造成死亡)。攤陳時。應將蟲子薄攤開成一層(不超過3厘米厚),每日用竹筷輕輕翻動3~4次,保持適宜溫度。如要延長孵化時間,推遲掛放,可將蟲轉至陰暗低溫處。

包蟲

待雌蟲大部孵化,見有少數蟲在蟲殼外開始爬行,即用紗布(5厘米見方)、或油桐葉、稻草、包穀葉等將蟲子1~5粒(上等蟲1~3粒,中等蟲3~5粒)包為一包。用稻草包蟲的包長約10厘米,底寬為3厘米;用油桐葉包蟲,應在前1~2天將葉採回,晾乾水氣,擦去泥沙等。

掛放和管理:白種蟲的掛放、管理:為使幼蟲孵化,定葉、上樹整齊、降低在定葉過程中損失率,包好的蟲包放在室內(室溫控制在17”~18℃範圍內),使蟲不斷孵化,積累蟲口數。等幼蟲孵化率達 80%以上時,選擇晴好天氣掛放,幼蟲可在1~2日內,甚至幾小時內全部定葉。攤養時間一般以不超過 15~20天為宜。掛放前套用 25% 二二三乳劑300倍液,或用 90%晶體敵百蟲 1,000倍液,噴射清潔蟲園;做好修枝打葉;鏟淨樹下雜草。用稻草包蟲,應將底部向上,綁掛於二、三年生枝條的分叉部分上,這樣蟲包易接受陽光及早定葉,減低和避免敵害和雨水停留在包內蟲顆上,使濕度增加造成的損失。用油桐葉包蟲的蟲包,要在靠樹幹的一面用竹扦戳7~8個小孔,以便蠟蟲爬出,在蟲包兩個底角各戳一孔,便於漏水。綁掛時間應選擇氣溫25℃左右。無風的晴朗天上午10時前進行為好。綁蟲時,量樹定包,量校掛包。小包勻掛,計算用種量。綁掛部位應在寄主二三年生的枝條上,離技條尖端1米左右,靠近葉片枝條的背風面,蟲包至少離地面1米以上,包下應有2~3台以上枝條。掛包後應檢查有無漏掛、重掛、倒掛、吊掛和蟲包掉落,以便及時補掛,過重的要減少蟲包,掛倒和懸吊的要及時糾正,防止風吹雨打,人畜踐踏。用油桐葉、稻草包蟲的,待蟲子爬完後,要及時解包燒毀,殺滅包內的蠟蚊長角象並避免其它害蟲寄居。紗布蟲包解下後,用開水煮後繼續使用。若定桿雌蟲過多過密,要加強寄主樹的中耕、除草、施肥、打去花穗,使其生長健壯。

四川發展白蠟蟲的主要障礙是霖雨季節(6~9月),雌蟲大量死亡。應適當修剪寄主樹,疏去未上蟲的新技,打去秋芳和過密的葉片,使其通風透光。樹冠下開溝排水,減低環境濕度。乾旱夏季,室9內溫上升到40℃以上時,裸露枝條上的雌蟲易死亡,應儘量保持樹冠枝葉有一定的密度,打去花尖,促其萌發新技新葉,並對蟲樹施肥、灌水。目雄蟲的掛放與管理:蠟產區掛蠟,是在蟲子運到後(或蠟蟲下樹運回後),和種蟲掛放一樣,先在陰涼乾燥通風暗室內攤養,待雌蟲大部爬走完,雄蟲開始爬出時,即開始包蟲(包蟲材料同種蟲)每包包蟲20~40粒(掛固定包的,大顆蟲20粒,中顆蟲25粒,小顆蟲30粒左右;掛活動包的,大、中、小顆蟲分別用20~30、30~50粒)。在室內攤養二三天幼蟲大批( 80%以上)孵化,選擇晴朗無風、氣溫 25℃左右的天氣上午掛放樹上。掛放時先搖落寄主樹上的黃葉,掛包部位以一二年生枝的幼嫩枝條,離技條尖端1米在右,挨近樹上葉分叉處最適宜,掛活動包的,用叉竿將蟲包掛在適宜枝條分叉處,掛後3~5日內檢查雄卓定葉情況,及時挑包。挑包時間應掌握在拇指粗。50 ny長的白蠟樹直立枝條有6片滿葉的雄蟲,或斜生枝上有3片滿葉的雄蟲時。用女貞樹掛蠟的應在拇指粗、1米長直立技上有4~5片滿葉,15~20片段預告葉的雄蟲時挑包。掛包後,在雄蟲全部爬完時,及時解包煮沸或燒毀;防治危害蠟蟲和寄主樹害蟲;蠟蟲定桿後,殺除瓢蟲幼蟲(蠟狗子);適時灌水施肥,保持寄主樹生長旺盛;嚴禁瓜藤上樹。

蠟花採摘

雄蟲上樹經約100天左右,到處暑、白露節前後,當白蠟條上開始出現白色蠟絲(放箭)時,表明發育快的雄蛹已羽化為成蟲,即將飛出,大多數雄蟲已進入前踴或真蛹階段,不再泌蠟,應及時採收。可摘蠟花一塊,放在手中揉碎,視其蠟花和蟲蛹,應蛹呈淡褐色,即蠟花已成熟,應及時採收;如蛹帶青灰色,說明措花嫩不宜採收;如蛹焦黃色是蠟花已老,要抓緊採收。收蠟時間,以陰天、小雨天最好,易剝下剝淨。若在晴天採收,應在早晨露水未乾時進行。若遇久晴,可噴灑清水然後採收,以免蠟花破碎造成浪費。採摘方法,一般用刀砍下蠟枝,再用手剝取蠟花,立即送至熬蠟房及時加工,以免蠟花堆漚沖饒,發臭、變色,影響白蠟質量。育蟲樹上的蠟花,也應採收,但耍留一定數量(約為技上雌蟲數量的 20%),待其羽化與雌蟲交配,為殺除跳小蜂,蠟花可提早10天左右採收。

蠟花加工

蠟花採收後,放在沸水鍋內熬煮,每50公斤蠟花,加水20公斤左右,待蠟花全部溶化,蝴g浮在水面時立即熄火,降低溫度,用瓢將浮在水面的蠟脂舀入蠟盆內,冷卻後即成頭蠟。取鍋內剩下的蠟米子,裝入布袋,用清水漂洗數次,放在鍋內木製十字架上,再滲水繼續熬煮,用木棒不斷擠壓,使袋內蠟米子破碎再溶解一部分錯脂,舀人盆內冷卻後稱為二蠟。最後剩下的蠟渣,可作肥料或飼料。通常100公斤蠟花,可提取毛蠟 80~ 120公斤,其中頭蠟約 50~75%;二蠟 25~50%左右。成品蠟的提制,一要配料恰當, 二要激水適時,配料一般按頭蠟60~ 70%, 二蠟30~ 40%的比例配好,打成碎塊,每50公斤蠟滲入清水功公斤熬煮,先大火後用微火,待溶化後除去雜質,注意掌握火候,將蠟脂舀入盆內冷卻後,即成“米心白蠟”。馬芽錯是用頭、 二蠟共 50%左右熬煮而成。米心、馬牙白蠟兩種規格,用麻袋或蔑包裝外套竹筐。每件50公斤。

摘蠟蟲

摘蠟蟲養殖歷史

中國用蠟歷史長久,已有三千年餘年的歷史,蠟料主要來自兩種昆蟲蠟,即黃蠟(蜂蠟)和白蠟(蟲白蠟)。

蟲白蠟

蟲白蠟雖然公元3世紀時“白蠟”一詞已見諸魏晉間人所輯之《名醫別錄》,但現所知記載白蠟蟲養殖及白蠟生產情形者仍以宋、元間人周密著《癸辛雜識》(1282~1296年間成書)為最早。周密《癸辛雜識》續集下“白蠟”錄云:

江浙之地舊無白蠟,十餘年間有道人自淮間帶白蠟蟲子來求售,狀如小芡實,價以升計。其法以盆桎樹(桎字未詳),樹葉類茱萸葉,生水傍,可扦而活,三年成大樹。每以芒種前以黃草布作小囊貯蟲子十餘枚,遍掛之樹間,至五月則每一子中出蟲數百,細若蟻蠓,遺白糞於枝梗間,此即白蠟,(蟲)則不復見矣。至八月中始錄而取之,用沸湯煎之即成蠟矣(其法如煎黃蠟同)。又遺子於樹枝間,初甚細,至來春則漸大,二三月仍收其子如前法,散育之,或聞細葉冬青樹亦可用。其利甚博,與育蠶之利相上下,白蠟之價比黃蠟常高數倍也。

可見,在公元13世紀末中國白蠟蟲之養殖已自華北淮河一帶擴大至江南,所述之白蠟蟲寄主樹有白蠟樹[Fraxinuschinensis(Roxburgh)]、女貞[Ligusturmlucidum(Aitton)等。女貞俗稱冬青樹,常綠灌木,在中國華東、華南、西南及華中均有分布,因最適於掛蟲,所以簡稱蟲樹或蠟樹。女貞在先秦古籍《山海經》中稱貞木,“因葉冬不凋,若有節操,故有貞名”。女貞樹之繁殖以採種育苗為主,但亦可插枝,即“可扦而活”。

蟲白蠟

蟲白蠟明代諸書記載蟲白蠟者漸多,汪機《本草錄編》、李時珍《本草綱目》及徐光啟《農政全書》均有。李時珍《本草綱目》卷39《虫部卵生類》“蟲白蠟”條云:

唐宋以前澆燭入藥,所用白蠟皆蜜蠟也。此蟲白蠟則自元以來人始知之,今則為日用物矣。四川、湖廣、滇南、閩嶺、吳越、東南諸郡皆有之,以川滇衡永產者為盛。

其蟲大如蟣虱,芒種後則延緣樹枝,食汁吐涎,黏於嫩莖,化為白脂,乃結成蠟,狀如凝霜。處暑後則錄取,謂之蠟渣。若遇白露,即黏住難刮矣。其渣煉化濾淨,或甑中蒸化瀝下器中,待凝成塊,即為蠟也。其蟲嫩時白色作蠟,及老則赤黑色,乃結苞於樹枝。初若黍米大,入春漸長大如雞頭,子紫赤色。累累抱枝,宛若樹之結實也。蓋蟲將遺卵作房,正如雀壅螵蛸之類,爾俗呼為蠟種,亦曰蠟子。子內皆白卵如細絲,一包數百。次年立夏日摘下,以荷葉包之,分系各樹。芒種後苞拆卵化,蟲乃延世葉底,復上樹作蠟也。樹下要潔淨,防蟻食其蟲。

又有水蠟樹,葉微似榆,亦可放蟲生蟻,甜櫧樹亦可產蠟。

元、明、清各代古籍中對白蠟蟲的寄主植物、產地、蟲的生態和習性、采蠟和制蠟過程的記載,基本上是正確的,不明白的只有兩點:蠟是一種分泌物;雄蟲作蠟、雌蟲不作蠟。

公元3世紀前後中國已有自白蠟蟲收蠟之記載,但此白蠟可能尚為天然產出而非養殖採收者,後來在了解並掌握白蠟蟲的生活史和生態習性後,始逐步進行養殖,成為一種重要的經濟養殖昆蟲。在廣大的西南地區有專業的“蠟農”,也有以之為副業的生產者,其中少不了西南少數民族的貢獻,直至2013年仍欠深入研究及發掘,如能明了其歷史發展過程,實可作為未來推展昆蟲產業的借鑑。

西傳

中國人養殖白蠟蟲已有上千年歷史,世界上最早,約於19世紀中葉傳入歐洲,西方世界始知有“中國蠟”,隨後“中國蠟”也成為中歐貿易中的一項中國特產品。現代因石油蠟的興起,白蠟已少市場,掛蟲收蠟已走入歷史,難以復存。

19世紀是生物學大躍進的時代,有關昆蟲的分類學和生態學研究在歐洲成為一時顯學,而昆蟲學家對昆蟲標本收集的觸角更是遍及全世界,當然也擴及到中國。據不完全統計,自1840年至1910年的70年間外國有組織來華進行生物考察的團體不下數十次,長居中國的基督教和天主教傳教士也有很多人從事昆蟲的研究。此時中國現代“昆蟲學”尚處於萌芽階段,其成就自難與西方現代生物學相抗衡。中國現知昆蟲約25000種,其中95%以上是由外國人命名的,中國人自己命名的尚不足5%,但這個現象正在逐步改善。現在白蠟蟲的學名Ericeruspela(Chavannes)就是沿自法國漢學家沙畹於1848年用“白蠟”的湖南音最早命名的。

歐洲人最先知道中國有白蠟蟲的是耶穌會會士金尼閣(NicolasTrigault)。根據《中國農書》的記載,他在1651年述及中國東南各省取“白蠟”的事情。18世紀中葉中國飼養白蠟蟲的訊息傳到了歐洲。1853年羅刻哈特(W.Lockhat)從上海將白蠟的樣品連同白蠟蟲送到英國以供研究。利希陀芬(FerdinandvonRichthafen)繪有中國最早的現代地質圖,於1872年在四川學到取白蠟的方法,載在他的旅行的書信中。

歐洲在16、17世紀時期制蠟燭也是一種重要手工業,而制燭原料主要來自蜂蠟(即黃蠟),同時也使用白蠟(whitewax)一詞,並認為“白蠟”是由“黃蠟”漂白而成,這與中國早期對“白蠟”因了解不深而誤解相同,後來才正確認識白蠟(蟲白蠟)是不同於黃蠟(蜂蠟)的另一種昆蟲蠟。

初期東西方的白蠟貿易可能經日本轉口,因為當時的歐洲人認為日本也是白蠟生產國,而且是由一種樹木所產,是一種“植物蠟”。後來經過在華耶穌會士的介紹和歐洲昆蟲學者的研究,始弄清楚白蠟由昆蟲所產,因來自中國,特稱為“中國蠟”,拉丁文則為Cerachinesnsis,是一個專名。

法國漢學家沙畹1848年為白蠟蟲所定的種名Coccuspe-la現在已不用,現在所用的正式學名為Ericeruspela(Chavannes)。Chavannes就是沙畹,沙畹當時所用的“白蠟”湖南發音“Pe-la”則繼續沿用至今,並成國際昆蟲專用學名。同時由白蠟所產的蠟也特定名為“中國蠟”(Cerachinensis,cera拉丁文“蠟”,chinensis拉丁文“中國”;英文則直稱Chinesewax)。至此不僅“白蠟蟲”躍引國際舞台,“中國蠟”也隨之進入國際市場,成為中國著名的名銷商品,此一趨勢迄今不衰,而且還有更廣闊的拓展空間,值得珍視。

利用價值

白蠟蟲的蠟染

白蠟蟲的蠟染白蠟蟲是我國特產資源昆蟲之一。我國勞動人民是在什麼時候開始利用生產的,還有待進一步查證。有文字記載的,最早是周密所著《癸辛雜識》(1281一1296年間)。此節續集下有一段關於白蠟蟲的記述: 江浙地區原來沒有白蠟蟲,十多年前有一個老道從淮(即今蘇北)地走私過來出售。白蠟蟲接種在盆桎樹上,盆桎樹的樹葉很象茱萸葉,長在水邊,用扦插法也可成活,三年成大樹。每年在芒種前,用黃草布做成小囊,裡面存放白蠟蟲十多頭,遍掛在樹間。到了五月,每一白蠟蟲生出幾百頭,細小很象蠛蠓,把白糞遺留在枝間,即為白蠟,此後白蠟蟲就不見了。至八月中開始剝取,用開水燙就成蠟了。白蠟蟲遺留下來的很細小,到來年春天又長大,收集起來再放養,聽說細葉冬青也可用來放養。放養白蠟蟲的收益很大,與養蠶不相上下。白蠟的價格,要比黃蠟高出好幾倍。周密是跨宋和元兩個朝代的人,生於1231年,南宋亡於1279年。周密於1281年開始寫《癸辛雜識》前集,1288年開始寫續集下,到1296年才寫成。一般敘述白蠟蟲都引李時珍《本草綱目》說從元朝以來人們才知道白蠟蟲,如今已成為日常用品了。他的理由是:宋唐以前澆燭、入藥所用的白蠟都是蜜蠟。

用蠟澆制蠟燭,是我國古代手工業品之一,《禮記。曲禮》有“燭不見跋”的句子;唐代詩句中有“日暮漢宮傳蠟燭”,即可見我國在公元前後即用蠟燭來作夜晚的照明了。 《元和郡縣誌》(李吉甫,813年)所載各地貢賦之中,貢白蠟的有四個州,即郃州、郡州、諒州、唐林州;貢黃蠟的有三個州,即邵州、黔州和溪州;只說貢蠟,不分黃白的有十四個州,貢蠟燭的有五個州。再從《太平寰宇記》(樂史,968—976年)所載各地土產之中,單稱蠟的有十八個州,稱蠟燭的十個州,稱黃蠟的三個州,稱蜜蠟的二個州,稱白蠟的三個州(河南府、賀州及福祿州)。而在《元和志》中所說的分口州白蠟,在此則僅稱為蠟了。由上所述,當可推測所稱的白蠟很大可能是指的蟲白蠟了。總之,可以說在周密生活的時候,白蠟蟲的利用已很發達,並受到人們的重視,所以才引起周密的注意,並對白蠟蟲作了仔細的觀察。而開始利用至少在唐朝以前。另外,周密所記白蠟蟲的寄主僅盆桎樹一種,細葉冬青可能作為寄主。而李時珍則說蠟樹類似冬青,又有水蠟樹、甜櫧樹等均可放養白蠟蟲。經歷代勞動人民的生產實踐,直至2013年已知有二十二種樹木,可供放養白蠟蟲,大大提高了產量。

白蠟

白蠟至於白蠟蟲的生活史,從周密以後,有關書籍都有所討論。其中除周密將蠟誤認為是蟲糞,李吋珍則誤認為是蟲的吐涎,而且都沒有分辨出雄蟲分泌蠟,雌蟲不分泌蠟以外,所有記述都是正確的。後人觀察後並加以糾正。《本草彙編》(汪機,1566):“蟲白蠟……乃小蟲所作也。其蟲食冬青樹汁,久而化為白蠟,粘敷樹枝,人謂蟲矢著樹而然,非也。《農政全書》(徐光啟,1630)。天漸暖,蟲漸出苞,先緣樹上下行。若樹根有草,即附草不復上矣。故樹下須芟刈極淨也。次行至葉底棲止。更數日,復下枝條。齧皮咂食其脂液,因作花。這是對雄幼蟲所作的觀察,已很精細。沒有大量的放養,要作細緻的觀察是不可能的。

據瓦格勒《中國農書》的記載,歐洲是在1615年,由一個名叫特里高爾特的傳教士說到中國人采白蠟的事,十八世紀中,也傳說關於蟲白蠟的事,一直到1853年,羅克哈特從上海把白蠟的樣品和白蠟蟲送到英國,歐洲人才知道這種造白蠟的蟲,1872年希禾惋芬還在四川省學會了取白蠟的方法,1884年英國駐重慶領事和棲受倫敦邱植物園的委託,對白蠟蟲的主要產區,以及生產過程作了詳細的調查。

昆蟲(2)

昆蟲百科

| 昆蟲是動物界中最大的一個類群,無論是個體數量、生物數量、種類與基因數,它們在生物多樣性中都占有十分重要的地位。昆蟲與人類的關係複雜而密切,有些昆蟲給人類造成深重的災難,有些種類給人類提供了豐富的資源。 昆蟲綱Insecta是動物界中最大的一個綱。 |