簡介

登雲書院

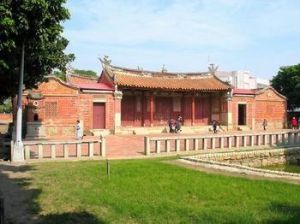

登雲書院登雲書院,位於台灣嘉義新港鄉官前村。清道光十五年(1835)士紳改建書院,以年少得志、平步青雲者勉勵後人,故名“登雲”。聘何朗東首任山長,文人士子集萃於此,研經治史,文風蔚起。後書院沒落。日本據台後禁止講學,改為保全局。後經2次震災,夷為平地。1945年後其址建為文昌國小,舊觀蕩然無存。僅有“新建登雲書院嘉捐緣金石碑”1塊,置於國小校園內。1971年新港人士集資興建登雲亭,內懸“道光時代文昌閣全景圖”,描繪細緻,再現昔日書院風貌。

概述

登雲書院草創於清道光二年(西元1822年),當時名為登雲閣,清道光十五年時(西元1835年)創建更具規模的登雲書院,為新港鄉奠定了深厚的文學基礎。後登雲書院在西元1906年時遭受嚴重的地震天災被夷為平地,直到民國五十二年才於登雲書院的遺址上蓋了文昌國小,並於校舍二樓建立孔廟,是每年嘉義縣祭孔大典的舉辦地點。目前唯一留下的遺址僅有一塊石碑,是於興建文昌國小游泳池時所挖掘到的「新建登雲書院捐緣金名碑」。

登雲書院遺址

登雲書院遺址遺址

地址:新港鄉文昌國小內

登雲書院遺址

登雲書院遺址 嘉慶年間烏水橫溢笨港街,1799年笨南港居民遷移至麻園寮,士子讀書無定所,1835年〈道光15年〉王得祿與笨港縣丞龐周及地方士伸等,集資興建登雲書院,取其紀念王得祿平步青雲之意,並以訓勉學子。從此學人云集,人才輩出,奠定了新港豐厚的文教基礎。

日據時,禁止講學,書院失修,又遭震災,院舍蕩然無存。光復後,為紀念該書院,於故址建文昌國小,為宏揚教化之所。

登雲書院,今僅留道光15年「新建登雲書院捐緣金名碑」於文昌國小內。