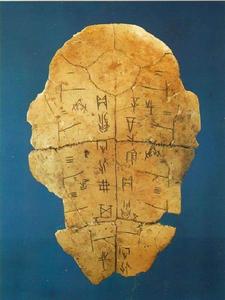

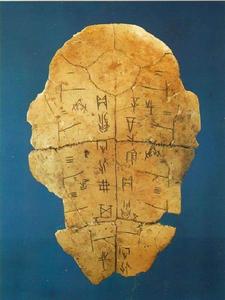

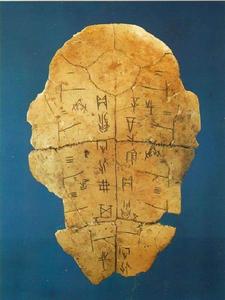

甲骨文書

甲骨文

甲骨文

這些甲骨上的文字記錄,當時本是備稽查的檔案性資料,還不具備正規書籍的涵義與性質。但作為中國書史研究,這些以甲骨為文字載體的甲骨文書,又具有起源時期書籍的意義,故歷來書史研究者把甲骨刻辭看成是中國書籍的初期形式之一。

甲骨文

甲骨文內容介紹《甲骨文書帖字典》特點如下:一、本《甲骨文書帖字典》是繼拙作...。二、《甲骨文書帖字典》其甲骨文軟筆書體為吾所創,共書有釋甲骨文一千二百一十六字,可供讀者借鑑和臨摹。三、《甲骨文書帖字典》每字釋文以硬筆正楷置於...

內容介紹《甲骨文書毛澤東詩詞》內容簡介:毛澤東的詩詞不僅是一份珍貴的史料,而且它已成為中國文化藝術中的瑰寶。甲骨文是中國最早的成熟的文字,但是用它書寫現代漢語困...

內容簡介 圖書目錄指中國上古到清代末年(1911)各歷史時期使用的文書。其發展過程大體可分3個階段:戰國以前屬於前期,秦代到南北朝屬於中期,隋、唐到清代屬於後期。戰國以前...

正文商代的文字資料,主要有陶文、玉石文、甲骨文和金文,而以晚商的甲骨文為最多。各種質料上留下來的文字都與甲骨文屬於同一系統,因而商代的文字可以甲骨文為代表。...

介紹 開放分類: 配圖文書(拼音:wén shū),文字圖籍,出自《史記·李斯列傳》:“明法度,定律令,皆以始皇起。同文書。治離宮別館,周徧天下” ;也指公文、書信、契約等,...

詞語簡介 發展簡介 載體 文種 程式中國周初占卜記事的龜甲和牛肩胛骨。1977年,在陝西省岐山縣鳳雛村一座西周建築遺址的窖穴內出土,其中龜腹甲13600餘片,牛肩胛骨300餘片。內有289...

周原甲骨 正文 配圖 相關連線中國古代文書,指中國上古到清代末年各歷史時期使用的文書。其發展過程大體可分三個階段:戰國以前屬於前期,秦代到南北朝為中期,隋、唐到清代為後期。前期的文書...

載體 文種 程式 印章指中國古代朝廷或官署關於文書的發布、執行和管理的制度。

古代文書制度—概述 古代文書制度 - 古代文書制度—正文