樂曲名

一為樂曲名:

《牧笛》作於1985年。是劉森根據劉熾為雙人舞《牧笛》寫的舞蹈音樂改編的。表現了五十年代農村年輕人的美好生活,可稱之為《新小放牛》。清新、明快的引子將人們帶到新的農村生活。第一小段小快板表現了男女青年在放牧嬉戲時的快樂心情。第二段慢般優美、動人,抒發的年輕人對生活的熱愛,對大自然的熱愛,對戀人的熱愛。第三段稍快的小快板是第一段小快板鏇律的再現和發展。《牧笛》屬於北派吐、垛、花、滑的演奏風格,但又與和常見的北派民間演奏風格不同。從技巧上說,樂曲的演奏能隨情所至,充分的、恰當的運用了氣息控制,深刻的表達了人們的思想感情。

卡通片名

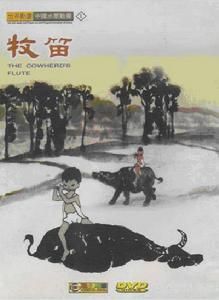

二作卡通片名:

牧笛

水墨卡通片

上海美術電影製片廠1963年出品

導演:特偉、錢家駿

動畫設計:鄔強、矯野松、林文肖、戴鐵郎

一個牧童,善於吹奏短笛。一次早出放牧,歇在一棵大樹上朦朧地進入夢鄉。夢中他似乎醒了,卻找不到自己的水牛。於是沿著山路尋入深谷曠野,一路上詢問頑童、樵夫和漁翁,在他們指引下,他來到一個風景迷人的幽境。那裡峰巒雄奇,飛瀑從懸崖上奔瀉而下,直落在岩石上,錚錚作響,組成奇妙的樂聲,激流奔向碧綠深潭,牧童看見自己的水牛正匍伏在潭邊欣賞著美景。他要水牛跟他回去,水牛卻留連忘返,甚至與小主人反目。牧童又氣又急,忽然想起了短笛,就折竹製成笛子,吹奏他那動人的樂曲,水牛聽到這熟悉的音樂,循聲而去,慢慢依偎在牧童身邊。牧童欣喜地擁抱著水牛。夢醒了,時已黃昏,他牽著牛,迎著夕陽歸去。

本片於1979年獲丹麥第三屆歐登塞國際童話電影節金質獎。

從一幅水秀山清的畫面中緩緩地走出一條黑色的水牛,

一個牧童橫跨在牛背上,吹著短笛……

水牛獨自到草地吃草去了,牧童坐在樹上,吹起心愛的短笛。

他慢慢地在夏天的微風中沉入夢鄉。

他仿佛聽到一聲牛叫,起身一望,四周已成另一世界。

層巒疊嶂,雲煙瀰漫,他隱約看到老你牛竟在遠處。

突然,凌空傳來一陣奇妙的樂音,牛入神地循著樂聲走去。

牧童尋牛來到陡峭的山上,見到水牛匍匐在石橋上,他想牽走牛,但牛不原離開,它已被這瀑布的音樂迷住了。

牧童無可奈何地坐在石頭上,一陣微風吹過,從竹林里飄來一曲笛聲。

他跑到竹林里,砍倒一株紫竹,削成一支短笛,吹起一支迷人的歌曲。

無論從歷史的角度看,或是從現實的層面來看,中國的水墨動畫無疑是一朵震驚世界影壇的奇葩。她是中國藝術家在“西洋卡通”的領域裡追求自己民族化道路上勇敢攀登的一個高峰。任何成功的、聰明的藝術家都會在他的藝術創作中揚長避短,在限制中求得自由。從過去拍攝成的四部影片來看,中國的卡通片藝術家們首先在取材上選擇了最能發揮水墨畫特色的題材,國畫大師齊白石筆下的魚蝦、小雞、青蛙…….李可染的牧牛、程十髮的人物和小鹿……,影片所描繪的對象都是充滿了田園詩情的內容,這是中國遼闊的山河撫育了一代代偉大的藝術家,是長在藝術家骨子裡的藝術精髓。這三部影片各有特色:《小》片清新優美,玲瓏透剔;《牧》片詼宏雄偉、雋永渾厚;《鹿》片親切質樸,明麗清秀,這三部片在國際上多次獲獎,其中《牧》片在丹麥國際電影節上獲金質獎。