解釋及延伸

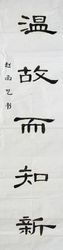

溫故而知新

溫故而知新“溫故而知新”有四解。一為“溫故才知新”,溫習已學的知識,並且由其中獲得新的領悟;二為“溫故及知新”:一方面要溫習典章故事,另一方面又努力擷取新的知識。三為,溫故,知新。隨著自己閱歷的豐富和理解能力的提高,回頭再看以前看過的知識,總能從中體會到更多的東西。第四,也是我認為正確的解釋,是指通過回味歷史,而可以預見,以及解決未來的問題。這才是一個真正的大師應該具有的能力。

溫故而知新

溫故而知新合併這四種解法,也許更為完整:在能力範圍以內,儘量廣泛閱覽典籍,反覆思考其中的涵義,對已經聽聞的知識,也要定期複習,能有心得、有領悟;並且也要盡力吸收新知;如此則進可以開拓人類知識的領域,退也可以為先賢的智慧型賦予時代的意義。像這樣融匯新舊、貫通古今方可稱是“溫故而知新,可以為師矣”。

也有學者以為作“溫故及知新”解不太合適,因為按字面上解釋,僅做到吸收古今知識而未有領悟心得,只像是知識的買賣者,不足以為師。所以我們就來看看“師”的意義:在論語中師字一共見於14章,其中意義與今日的老師相近者,除本章外還有三章。

來源

《論語》中的,子曰:“溫故而知新,可以為師矣。”

譯文:

溫故而知新

溫故而知新孔子說:溫習學過的知識進而又能從中獲得新的理解與體會,就可以做老師了。

本章的衛靈公篇,子曰:當仁,不讓於師(孔子說:遇到合於正道之事,就算是老師也不必謙讓)。此章的“師”字也有以“眾人”來解的。

述而篇,子曰:三人行,必有我師焉。擇其善者而從之,其不善者而改之(孔子說:幾個人一同走路,其中一定有可以當做我的老師的人。選取他們的優點去學習,看出他們身上的缺點就要引以為戒,加以改正)。

子張篇,衛公孫朝問於子貢曰:仲尼焉學?子貢曰:文武之道,未墜於地,在人。賢者識其大者,不賢者識其小者,莫不有文武之道焉。夫子焉不學?而亦何常師之有(衛國的公孫朝問子貢說:孔子的學問是從何處學來的呢?子貢回答說:周文王和武王的教化成就,並沒有完全失傳,而是散布於世間。有才德的人能把握住其中重要的部分,普通人則能掌握住末節的部分,世間其實無處看不到文王和武王的教化成就啊。因此我的老師在何處不曾學習過呢?又何必需要有固定的老師呢)?

“可以為師矣”亦有兩解:一為這樣的人才可以之為師;二為自己做到這個程度,才可以為人師。前者在著重知人,後者強調修己,這兩解意義並不相同,雖然兼備這兩重的意義,可使得本章更為完整,但如果站在前述“師”的意義之角度來看,可能還是以修己的自我期許來解較為妥適。

讀解:

“溫故而知新”是孔子對我國教育學的重大貢獻之一,他認為,不斷溫習所學過的知識,從而可以獲得新知識。這一學習方法不僅在封建時代有其價值,在今天也有不可否認的適應性。人們的新知識、新學問往往都是在過去所學知識的基礎上發展而來的。因此,溫故而知新是一個十分可行的學習方法。

作者:

孔子像

孔子像《論語》是儒家學派的經典著作之一,由孔子的弟子及其再傳弟子輯錄、編撰而成。它以語錄體和對話文

體為主,記錄了孔子及其弟子言行,集中體現了孔子的政治主張、論理思想、道德觀念及教育原則等。與《大學》

《中庸》《孟子》《詩經》《尚書》《禮記》《易經》《春秋》並稱“四書五經”。通行本《論語》共二十篇。

《論語》是名列世界十大歷史名人之首的中國古代思想家孔子的門人記錄孔子言行的一部集子,成書於戰國初期。因秦始皇-焚書坑儒(雖說是焚書坑儒,但是活埋的其實是一些方士),到西漢時期僅有口頭傳授及從孔子住宅夾壁中所得的本子,計有:魯人口頭傳授的《魯論語》20篇,齊人口頭傳授的《齊論語》22篇,從孔子住宅夾壁中發現的《古論語》21篇。

意義

對於孔子的名言“溫故而知新,可以為師矣”(《論語·為政》),朱熹的解釋長期以來被看作是經典。他說:“故者,舊所聞。新者,今所得。言學能時習舊聞,而每有新得,則所學在我,而其應不窮,故可以為人師。若夫記問之學,則無得於心,而所知有限,故學記譏其‘不足以為人師’,正與此意互相發也。”(《論語集注》)著眼於教育學的解讀,把“溫故而知新”視為為師的重要條件。平心而論,朱熹的理解應該說是對的,但如果僅此而已,恐怕又是不夠的。孔子的言說都是有其情境和針對性的。孔子的“溫故而知新”具有方法論的意義,統攝了孔子對待整個傳統、對待一切知識形態的態度。他是通過言說“為師”的具體事實來闡發其認識論的一般。

理解

“故”的定義

從普遍的意義上看,一切歷史與現實的文化構成都是可以為後人所用的“故”。在孔子那裡,可以分為兩類:由於孔子“述而不作,信而好古”(《論語·述而》),所以,古代的典籍就成了“故”的主要部分,這一類是“故”文本的形式,即《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》等以及成文的典章制度。在這一方面,孔子主張“博學於文”。另一類是非文本形式,主要是指體現在社會行為中的禮儀習俗知識。孔子所強調的聞見之知,就屬此類。在孔子那裡,所有的“故”都可能成為學習的資源。如子貢所說:“文、武之道,未墜於地,在人。賢者識其大者,不賢者識其小者,莫不有文、武之道焉。夫子焉不學?而亦何常師之有?”(《論語?子張》)但是,孔子作為一個思想家和教育家,還是按照自己的標準有選擇地“述”。這種選擇就是“既述又作”了。《史記?孔子世家》說孔子“追跡三代之禮,序書傳”,對當時流傳的三千多首詩歌,“去其重,取可施於禮義”者,成《詩經》。為他的學生以及後來的人選取了有價值的可以知新的典籍。

新的價值

“故”自身不會產生新,因為“新”的產生要依賴於主體的資質和其所處的情境。但是“故”必有某種品質才能使主體“知新”。這種品質就是“故”中所體現出來可以遷移到新情境中的抽象道理。這個抽象的道理就是孔子所說的“一”。孔子的言說方式雖是“泛應曲當,用各不同”(《論語集注》),針對不同的具體人事情境而有不同言說,但其“道”卻是一以貫之,他對子貢說:“予一以貫之”D《論語?衛靈公》E。又對曾子也同樣說過“吾道一以貫之”D《論語?里仁》E。雖然,這裡的“一”據曾子的理解是“忠恕而已”,也有具體的所指,但是我們關注的是孔子在其中體現出來的思維方法。朱熹注曰:“蓋至誠無息者,道之體也,萬殊之所以一本也。萬物各得其所者,道之用也,一本之所以萬殊也。以此觀之,‘一以貫之’之實可見矣。”!《論語集注》"這種“一本萬殊”說明在孔子那裡雖然在講著“萬殊”,但萬殊背後有一個抽象的“一”存在,即有一個貫穿其思想各個層面的基本原則!道",他所說的一切都是由此原則出發並以之為歸宿。其基本的思維方式就是以一個基本原則統帥其思想各個層面,也就是古代聖哲們常用的執一馭多思維方式。“故”中蘊涵著可以在新情境中起作用的抽象的哲理,說得通俗一些,就是相信事物有其共通性,這是“故”對“知新”價值的核心層面。此外,“故”還有另外一個層面的價值,這就是,先前的具體的典章制度,在新的情境下經過損益後,依然有其存在的價值。孔子說“殷因於夏禮,所損益,可知也;周因於殷禮,所損益,可知也;其或繼周者,雖百世可知也。”(《論語?為政》)何晏曰:“物類相召,勢數相生,其變有常,故可預知。”(《論語集解》)只要了解了其損益之“常”,就可從“故”里預知未來。“故”事乃“人”事,所以,孔子對“故”有“一”有“常”、可以使人知新這一信念的背後還有更為基本的假設,這就是對人性共通的認定。他說“性相近也,習相遠也”(《論語?陽貨》)。人性相近,這是人與人可以交流可以理解的前提,從而也就是後人可以理解前人,理解前人的各種文化成果的前提。這應該是他認識論的起點。

個體差異

“溫故而知新”是每個人都具有的能力,這可以從如下對溫故與知新關係的寬泛理解中得到解釋。知新是個人面對新的時空、新的言說對象、新的事件時,對已有經驗的或因循、或批判、或創造的運用。一個人面對現實要知新,就必然要運用已有經驗,也就是必然要溫故;而任何溫故都是在新情境下的溫故。時空的變化是必然的,“逝者如斯夫,不捨晝夜”(《論語?子罕》),所以也就必然地蘊含著知新。從這個意義上講,“溫故而知新”是對人類認識的一種真理性概括。但是,知新溫何故,溫故知何新,對於不同的人來說是極不一樣的。這就涉及到個體條件的差異。溫故而能知新的程度依賴於個體的條件而有不同。首先,人有天賦資質的差異。孔子認為“唯上知與下愚不移”(《論語?陽貨》),“中人以上,可以語上也;中人以下,不可以語上也”(《論語?雍也》)。其次,更為重要的影響因素是後天的學習。對於這一點,孔子反覆談到。他說自己是“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好學也”(《論語?公冶長》),“學而不厭”(《論語?述而》),“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”(《論語?述而》),他對顏回的好學也是稱讚有加。子貢在回答孔子“女與回也孰愈?”時說:“賜也何敢望回?回也聞一以知十,賜也聞一以知二。”子曰:“弗如也!吾與女弗如也。”(《論語?公冶長》)顏回好學的結果是“聞一知十”。溫故知新還有著價值取向的不同,這在孔子看來是更為重要的維度。孔子說:“君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠”(《論語?里仁》),“君子喻於義,小人喻於利”(《論語?里仁》)。價值取向不同,其知新亦不同,行事亦不同:“君子上達、小人下達”(《論語?憲問》)“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏聖人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮聖人之言。”(《論語?季氏》)四、所知何新──—孔子溫故而知新的實踐孔子言“天生德於予”(《論語?述而》),對自己的道德天分充滿自信,同時他又“學而不厭”、“發憤忘食”。所以,他自己的生命歷程就是對“溫故而知新”最偉大的闡釋。孔子雖言自己“述而不作”,但他其實就是通過溫故,通過對“故”繼承以及重新解釋來闡發自己的觀點,構建自己的思想體系,是一種整體性的轉換和創造。有論者通過對《論語》與孔子之前已經存在的《尚書》、《詩經》、《易經》、《左傳》、《國語》中一些關鍵字意義變化的研究指出,《論語》與其他典籍的最主要區別在於《論語》中的關鍵字屬於一個意義完整、有所統貫的思想體系#$%。這個體系是由孔子個人所創立的,並“一以貫之”,而在此之前,不曾存在過這樣一個體系。由於這個體系的作用,《論語》中的許多術語開始明確地具有普遍性、抽象性的哲學範疇意義了。其變化主要表現在,其一,不少原本是一般辭彙的詞語上升到哲學的層面,如“知”字,《詩經》里出現&'次,都是作動詞解,而在《論語》里則成了輔助仁、義的一個概念。其他概念如“中”由《詩經》里表示空間位置的詞,在《論語》中則具有了“適宜”,“不極端”的意義,並且與“庸”結合起來,從而成為了既為恆常、又體現於日用生活之間的儒家方法論。其二,《論語》中的一些辭彙,從字面看來沒有太大的新意,然而置於《論語》的意義整體之中加以考量後,則會發現它們也經過了孔子的改造,並具有十分重要而獨特的地位。如“時”字,單就此字本身看,《論語》中並無新解,然而當它和中庸方法聯繫起來後,就具有很獨到的意思,這便是“時中”概念的形成。孔子的“時中”,不僅使得“時”具備了道義的方向,而且使得君子之言行舉措無不恰到好處,此即所謂“不勉而中,不思而得,從容中道”。故孔子說:“君子之中庸也,君子而時中;小人之中庸也,小人而忌憚也。”(《中庸》)其三,思想體系的變化,導致了思想核心的改變。西周初期周、召諸公強調修德、敬德,雖然客觀上促成了天命與人事的緊密關聯,但其主觀願望卻完全在於宗族利益之維繫,個人自身的道德境界不是敬德的目標所在。孔子標舉“克己復禮”、“仁者愛人”,其目標也在於藉此以實現有道之天下,不過,其利益不再專屬於某一宗族集團;更為關鍵之處在於,孔子雖不自許仁聖,然而其孜孜以求的卻正是道德心靈世界的不斷提升,而這則是《論語》最具創造性的思想轉變之一。

具體形式

如前所述,孔子的言說方式是在特定的時空條件下對不同的對象、針對具體的人事的言說,但其中有共通的綱領、哲理,即“吾道一以貫之”。但這“一”是蘊涵在“多”中的。孔子哲學表達的這一方式有人稱之為“事件本體論”。如美國漢學家郝大維,在《孔子哲學思微》一書中指出:“孔子的哲學是事件的本體論,而不是實體的本體論。了解人類事件並不需要求助於‘質’、‘屬性’或‘特性’。因此,孔子更關心的是特定環境中特定的人的活動,而不是作為抽象道德的善的根本性質。”678事件本體論就是體用一如、本末一體的本體論,本體並不高高在上,而是就存在於特定的事件之中,且只能通過特定事件來顯示。因此,要言說此一本體,惟一的辦法就是通過特定的事件來顯示,並且在不同的事件中有不同的顯示。雖然如此,我們還是可以看出孔子及其弟子們是如何溫故,如何知新的。其具體的形式如下:其一,發現“故”事(文獻)所包含的抽象意義與新情境、新話題的契合。子貢問曰:“貧而無諂,富而無驕,何如?”子曰:“可也。未若貧而樂道、富而好禮者也。”子貢曰:“《詩》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之謂與?”子曰:“賜也,始可與言《詩》已矣!告諸往而知來者。”(《學而》)子夏問曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。’何謂也?”子曰:“繪事後素。”曰:“禮後乎?”子曰:“起予者商也,始可與言《詩》已矣!”(《八佾》)從這兩例看,詩文本身並不包含子貢、子夏所悟出來的意義,但是經過他們的抽象之後,“切磋”、“琢磨”與君子的修養產生了共通;“素”與“繪事”、仁(道)與禮在“先後”這一層面上產生了共通。古文獻與新情境在抽象意義上的相通體現的是它對人的啟發價值。後一例是論《詩》而得新意,是真正的“溫故”後“知新”,“故”是緣起,“新”是意義的聯想;而前一例是引《詩》證理,是“知新”後“征故”,賦予了“故”新的含義。其二,“故”事在新情境中作為證據的運用。或謂孔子曰:“子奚不為政?”子曰:“《書》云:‘孝乎!惟孝,友於兄弟,施於有政。’是亦為政,奚其為為政?”(《論語?為政》)孔子謂季氏:“八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也?”三家者以《雍》徹。子曰:“‘相維辟公,天子穆穆’,奚取於三家之堂?”(《論語?八佾》)在這兩例中,孔子引用了《書》、《詩》中的句子,來論證自己的觀點;這些被徵引的古典文獻的意義並沒有被過度地抽象和延伸。這樣,“溫故”本身沒有產生新的意義,但是這種舊意卻是參與新情境、新觀點的言說,對於當下的情境來說,它們是有生命力的。所以這種情況無疑也是一種“溫故知新”,或者叫做“知新而征故”。其三,“故”事在新情境中的被修正和改造。子疾病,子路請禱。子曰:“有諸?”子路對曰:“有之。《誄》曰:‘禱爾於上下神癨’”子曰:“丘之禱久矣。”(《論語?述而》)子曰:“麻冕,禮也;今也純,儉。吾從眾。拜下,禮也;今拜乎上,泰也。雖違眾,吾從下。”(《論語?子罕》)在第一例中,子路“知新而征故”,為請禱尋找證據,而孔子反對這樣做,但又不願直接批評子路,故用“丘之禱久矣”,委婉地表明了自己的態度。顯然,對於“請禱”這一習俗傳統,孔子在自己所處的新情境中,是采“不取”的態度。而在第二例中,孔子對於傳統禮制有堅持、不堅持之區分,這就涉及到孔子面對新的情境的選擇標準問題。麻冕變純,雖儉,但不傷及禮,所以他從眾;而拜上之泰則違背了“拜”這一禮的根本,所以,他選擇“從下”。同樣是“故”制,孔子在新的情境下選擇在自己看來合於禮的方式或改造、或廢棄、或保留。這無疑是對“故”的一種新用。

方法

其一,對話。孔子是在與學生的探討當中表達自己的思想的。在《論語》中,我們總能感受到對話生成意義的力量。前面提到的孔子與子貢、子夏論詩兩個片段,學生的出其不意的問話使孔子獲得了新的啟發,使他興奮不已。子貢在《論語》中是一個善問者。下面一段記載表明他深得“溫故知新”之妙:冉有曰:“夫子為衛君乎?”子貢曰:“諾。吾將問之。”入,曰:“伯夷、叔齊何人也?”曰:“古之賢人也。”曰:“怨乎?”曰:“求仁而得仁,又何怨!”出,曰:“夫子不為也。”(《論語·述而》)其二,學與思。學在《論語》中範圍廣泛,“博學於文”是學,“每事問”是學,“行”也是學。學是了解積累傳統典章制度、習俗知識的過程,是使人變得厚重的過程。只有“學”,掌握了儘可能多的“故”,才有了知新的基礎。孔子說“吾嘗終日不食,終夜不寢,以思,無益,不如學也。”(《論語·衛靈公》)學是積累,而思則是“知新”的途徑。曾子說“吾日三省吾身”(《論語·學而》),孔子說“見賢思齊焉,見不賢而內自省也。”(《論語·里仁》)表明思、省與個體所處的具體時空情境相聯繫。個體面臨新情境,運用已有的經驗、知識,才有真正意義上的發問,這種發問蘊涵著創造、蘊涵著知新。當然,學與思是不能決然分開的。事實上,任何學的過程中都包含著思,而任何的思又是學的擴充。所以,孔子說“學而不思則罔,思而不學則殆。”(《論語·為政》)其三,用喻。孔子說“能近取譬,可謂仁之方也已”(《論語·雍也》)孔子自己就十分善於用喻。用喻無疑是對以往文化和當下意義的一種解釋,此中包含著創造知新。翻檢《論語》,我們發現,用喻是孔子言說的重要方式。由於所取喻體形象直觀、與日常生活密切相關,使人理解起來容易而親切。言說者在用喻的過程中賦予了常識以道德的新意,而道德含義因與喻體的結合,而獲得了新的展開與傳播的方式。子曰:“為政以德,譬如北辰,居其所而眾星共之。”(《論語·為政》子謂仲弓曰:“犁牛之子鎎且角,雖欲勿用,山川其舍諸?”(《論語·雍也》)子曰:“觚不觚,觚哉!觚哉!”(《論語·雍也》)

由上可見,“溫故而知新”固然是孔子論學習的一種方法,是做教師的重要條件,但孔子的這一概括,更深刻地反映了人類認識世界的方式,具有方法論的意義。孔子本人率先自覺地、成功地實踐了這一方法論。解析孔子的這一理論概括及他自己的實踐,我們發現,孔子對傳統有著深刻的了解與尊重,在把握時代脈搏的基礎上表現出極大的創造精神,現在看來依然極富生命力,有著重要的啟示。

註:溫故而知新中“溫故”和“知新”應為遞進關係,而不是並列關係,這裡的"而"的作用是承接.