歷史傳承

海棠山普安寺始建於清康熙二十二年(1683年),歷經六代五世活佛,是東方藏傳佛教中心,素有“小布達拉宮”之稱。2002年7月重新修復的措欽大殿正式落成。大殿建築面積為968平方米,建築宏偉,風格迥異,整個大殿用黃金6公斤,寶石1200塊,是目前東北地區修復建設的最大一座藏傳佛教廟宇。

2007年8月1日,遼寧海棠山經國務院批准列為國家級自然保護區。

地理環境

海棠山

海棠山主要景點

普安寺

海棠山

海棠山摩崖造像

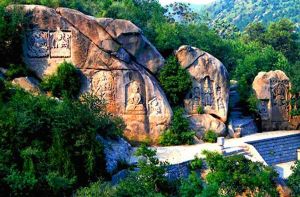

道光八年(1828年),來自西藏普安寺四世活佛丹畢道爾吉,利用海棠山的天然岩石崖壁主持鐫刻摩崖造像,其文字有蒙、藏、滿、漢四種,50餘處,在國內罕見。內容為咒文、真言、贊語、鐫刻時間、記事、施主和雕刻工匠姓氏。佛教人物造像有:阿底峽、宗喀巴、賈曹傑、克珠傑、米拉日巴、關聖大帝,普安寺位顯、德高、權重的活佛和經師。神佛造像主要有:釋迦牟尼、阿彌陀佛、無量壽佛、藥師佛、觀音、文殊、度母等佛母和金剛、護法神造像,共46種190尊。在雕刻方法上吸取了中國古代及國外雕刻藝術風格,造像雕刻得細纖精巧,惟妙惟肖,從形式上看生動活潑,神形兼備,富有美感,形成了海棠山獨特的具有蒙、藏、漢族兼備的高、中低浮雕藝術特色。至今有些造像的彩繪仍很鮮艷,令人叫絕。

海棠山上的摩崖造像,素有“小布達拉宮”之稱的普安寺遺址,是“中國藏傳佛教黃教東方中心現存代表”。現有260餘尊摩崖造像,據說這佛像身上的染料都是取海棠山上的一些植物配製而成的,使人們觀後產生對悠久歷史的追憶,對設計者和雕刻藝術匠人的豐富聯想。

摩崖造像

摩崖造像海棠山摩崖造像的神態是千姿百態的,有的面含微笑,慈眉善目;有的圓睜怒目,威風凜凜。在眾多的佛像中,以釋迦牟尼、觀音菩薩、彌勒佛、紅綠度丹、金剛力士、歡喜佛、千手千眼佛、天王佛、三頭六臂佛、阿修羅等佛像為代表。其中,藏傳佛教黃教創始人宗喀巴造像雕刻在一塊高大凸起的岩石上,格外醒目。此外,還有藏傳佛本尊諸佛,因而海棠山又被譽為藏傳佛教摩崖造像藝術名山。

奇松怪石

人們稱讚海棠山的奇松怪石可與黃山媲美,雄渾之勢可與泰山齊名,素有“遼西小華山”之稱。海棠山上有千年古松翠柏,有300餘種奇花異草。陰陽松、迎客松、不老松、臥龍松、可憐松雄姿各異,夾扁石、濟公帽石、雄獅石、海豹石、聚仙石、飛鷹石、觀音石,等讓人嘆為觀止。

旅遊貼士

交通線路:

1,自駕路線:從瀋陽走101國道—新民—秀水—彰武—阜新市—阜新蒙古族自治縣—大板鎮;

2,公交路線:從阜新長途客運站乘坐大客到阜新蒙古族自治縣,然後打車到大板鎮;

開放時間:8:00—17:00

門市票價:50元/人。