發展沿革

歷史背景

蘇聯米格-21F原型機E-5

蘇聯米格-21F原型機E-5為了使飛機達到兩倍音速以上的飛行速度,米高揚設計局採納了蘇聯中央航空發動機研究院建議的一種帶有中心可調節激波錐體的機頭進氣形式,通過這個激波錐產生的斜激波對迎面而來的氣流進行壓縮減速,同時通過錐體的前後移動來改變進氣道口氣流截獲面積,實現進氣流速、流量和發動機進氣需求之間的最佳匹配,保證發動機能夠在各種飛行條件下都能穩定地工作。

另一方面殲擊機的機翼形式也進一步的改進。負責空氣動力學研究的蘇聯中央空氣流體動力研究院除了建議米高揚設計局繼續加大後掠機翼的後掠角度外,還提供了一種新型的57度後掠角三角翼的機翼選型方案。經過研究試驗,三角翼方案的性能優異,特別是在高空高速性能方面大大超出了軍方所預想的戰術技術指標,於是最終採用三角翼的方案被選中為新一代的前線殲擊機,並被正式命名為米格-21。其後安裝了推力增大的Р-11Φ-300型發動機的米格-21Ф型(亦稱:米格-21F)飛機於1959年正式投入了批生產,開始裝備蘇聯空軍前線殲擊航空兵。

米格-21服役後很快被西方的情報人員發現,北約組織為了方便識別稱其為“魚窩”(Fishbed)。從20世紀60年代開始,米格-21飛機被大量生產,各種改進改型累計多達幾十種,總生產數量超過了5000架。捷克斯洛伐克、印度和中國這三個國家還引進了該機的生產許可進行了仿製。此外米格-21還被蘇聯大量出口到世界上至少三十多個國家和地區,幾乎參加過六十年代之後的所有局部戰爭,當下仍然是很多國家的主力殲擊機 。

研製歷程

殲-7

殲-7中國在20世紀50年代末開始對前蘇聯米格-21戰鬥機產生興趣,計畫從蘇聯引進米格-21。當時由於中蘇關係已出現裂痕,蘇聯並不想提供該型號戰鬥機給中國。

但隨著當時國際共產主義運動發展形勢的變化,蘇聯需要中國支持,於是1961年中蘇簽署協定,授予中國米格-21F-13飛機及R-11F-300發動機的製造許可證,由蘇聯提供包括全套生產技術資料,飛機、發動機散裝件,以及當時國內缺少的成品、原材料。

1961年3月,以劉亞樓任團長,丁仲和徐昌裕任副團長以及包括有一批飛機、發動機、機載設備、材料方面專家在內的中國航空技術代表團前往莫斯科開始進行引進談判。在談判期間,中方的專家們分專業對米格-21進行了初步了解,還參觀了當時生產米格-21飛機的高爾基城飛機製造廠,此前這個工廠還從沒有讓中國人參觀過。經過二十幾天的談判,

殲-7

殲-7 殲-7

殲-7研製進程

殲-7

殲-7但隨著中蘇交惡,蘇聯並沒有完全履行協定,實際上中國沒有獲得米格-21的大部分的技術資料,到手的檔案又有很多錯誤,實際對殲-7的研發生產有用的就只有幾架樣機,這給試製帶來了困難。最後經過負責此項目的沈飛公司和成都飛機工業公司的技術摸透和研究,根據蘇聯提供的米格-21樣機製造出殲-7原型機。

在此之前中國飛機設計科研機構曾構思過東風-113高空高速戰鬥機的方案,但因工業基礎薄弱無法滿足設計要求,很快被迫放棄。

1961年國內開始對米格-21進行系統的“技術摸透”工作,並賦予這一新殲擊機代號“62式”。

1962年5月,航空研究院和航空工業局聯合做了“技術摸透”部署,目的是為自行設計先進的殲擊機準備好技術基礎。

殲-7

殲-7瀋陽飛機設計研究所前後開展對西方國家5種殲擊機和高空偵察機的系統分析,提出了研究報告,繪製了部分圖紙,蒐集整理了某些飛機可供借鑑的技術。瀋陽飛機廠和發動機廠還在試製中逐一解決了鈦合金件成型、整體壁板化學銑切、整體機頭罩加工、整體密封油箱裝配、非金屬蜂窩錐體製造等工藝技術關鍵,完成了各項技術攻關。其中包括26種新合金、塗層等新材料,試驗並掌握了46項新技術和新工藝。“技術摸透”為殲-7的研製和自行研製更先進的殲擊機,準備了比較充分的條件。

1964年,第三機械工業部(航空工業部)正式將“62式”改名為殲-7。

殲-7的原型機於1964年初開始生產,1965年11月完成機體靜力試驗。第一架生產型殲-7,與早期製造的殲-7一樣,由瀋陽飛機工廠製造,並於1966年1月17日,首架殲-7在瀋陽飛機廠首飛,試飛員是葛文墉 。

技術特點

氣動布局

殲7戰鬥機

殲7戰鬥機結構設計

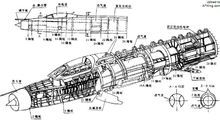

殲-7前機身結構圖

殲-7前機身結構圖 渦噴-7型發動機

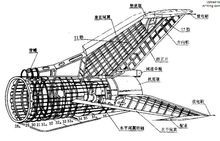

渦噴-7型發動機機身後段由隔框、長桁、蒙皮和機尾罩等組成。其結構特點是長桁數量多,桁條結構較強,沒有設定大梁,彎矩引起的軸向力由長桁和蒙皮承受。機身後段共有8個主隔框和5個輔助隔框,機身後段開口較少,大多數長桁是連續貫穿整個後機身的。尾噴管採用了引射式收斂噴管,機尾罩分為兩段安裝在隔框上,前段由鋁合金板材製成,後段由高溫合金鋼板材製成,將發動機噴管完全包住形成固定外罩的引射器。這種結構的特點是重量輕、噴管及後體的綜合設計較為簡單,但是亞音速巡航阻力大和超音速推力損失大。

動力系統

殲-7飛機的後機身安裝一台按照蘇聯的Р-11Ф-300發動機的圖紙和技術資料仿製的渦噴-7型發動機,這是一種帶有加力燃燒室的軸流式雙轉子渦輪噴氣發動機,由雙轉子軸流式壓氣機、環管燃燒室、雙轉子燃氣渦輪、加力燃燒室與可調尾噴管四大部件組成,此外還有燃油系統、起動系統、冷卻系統、防冰系統等主要系統以及帶動發動機和飛機附屬檔案的傳動裝置。發動機全長4.6米,最大直徑0.9米,總重1,151公斤,最大推力3,900公斤,加力推力5,750公斤,推重比5,最大耗油率0.97公斤/公斤推力.小時,加力耗油率2.3公斤/公斤推力.小時,體現了蘇聯五十年代中期噴氣發動機的技術水平。

座艙儀表

殲-7

殲-7武器系統

殲-7

殲-7殲-7飛機配裝有航空機炮、空對空飛彈、空空火箭彈等多種武器。殲-7飛機安裝的是口徑為30毫米的30-1型機炮,是西安崑崙機械廠(847廠,西安崑崙工業公司)仿製蘇聯НР-30型管退式單管航空機炮,其採用後坐力加燃氣復進,靠射擊時產生的火藥燃氣壓力帶動各活動部件自動完成全部射擊循環。機炮由炮管、進彈機、冷氣裝彈機構、炮箱、機心、電發火機和總裝零件共6種部件、163種零件組成,結構簡單,裝拆方便。全長2.15米,寬0.18米,高0.186米,重量66公斤。採用電操縱射擊,射擊初速為780米/秒,射速900發/分鐘,壽命為2,000發。機炮供彈方式為彈鏈彈帶供彈,裝彈方式為氣壓裝彈,彈藥類型一般為殺傷爆破燃燒彈。

性能數據

殲-7戰鬥機參考數據:

| 機型 | 殲-7基本型 | 殲7EG/G型 |

|---|---|---|

| 乘員 | 1人 | |

| 長度 | 13.95米 | 14.88米 |

| 高度 | 4.10米 | 4.10米 |

| 翼展 | 7.15米 | 8.32米 |

| 機翼面積 | 23.0平方米 | |

| 後掠角 | 57° | |

| 空重 | 5275千克 | 5292千克 |

| 最大起飛重量 | 8655千克 | 9100千克 |

| 動力系統 | 一台渦噴7加力發動機 | 一台渦噴13F加力發動機 |

| 加力推力 | 56.388千牛 | 68.65千牛 |

| 載油量 | 2080千克(內部油箱) 1530千克(副油箱) | 1926千克(內部油箱) 1400千克(副油箱) |

| 載彈量 | 1000千克 | 1500千克 |

| 最大飛行速度 | 2.05馬赫 | 2.0馬赫 |

| 實用升限 | 18700米 | 18000米 |

| 航程 | 1480千米(內部燃油) | 2200千米(內部燃油) |

| 作戰半徑 | 600千米 | 800千米 |

| 爬升率 | 180米/秒 | 200米/秒 |

| 翼載荷 | 376千克/平方米 | 395.6千克/平方米 |

| 推重比 | 0.66 | 0.77 |

衍生型號

中國研製的裝備中國空軍和海軍航空兵的殲-7系列如下:殲-7基型

殲-7系列型譜

殲-7系列型譜 渦噴-7發動機

渦噴-7發動機1964年和1965年航空工業部確定成都飛機廠和貴州飛機廠也生產殲-7。後來基型殲-7大約生產了十幾架。

基於殲-7基型,殲-7衍生了眾多的改型,包括I型、Ⅱ型、Ⅲ型、A型、B型、E型、M型、MG型、PG型、P型、MP型、FS型、MF型等 。

殲-7Ⅰ

殲-7Ⅰ

殲-7Ⅰ殲七I的出口型,也由瀋陽飛機廠製造,並有少量出口到阿爾巴尼亞和坦尚尼亞。與殲七I比較其改進有發動機由原來的渦噴-7型改為渦噴-7乙型,加力推力從56.39千牛增加到58.8千牛,發動機壽命延長;著陸阻力傘艙由機腹移到了垂尾根部,這樣就可以提前放傘,以進一步縮短著陸滑跑距離;改裝部分機載電子設備;後期產品為外掛近距飛彈敷設了電纜。

專為出口設計的F-7B,已向埃及和伊拉克出口。殲七的這些早期型號,與後期的米格-21F-13型機相同,具有寬翼弦垂直尾翼,並且保留了早期米格-21F飛機裝備的兩門30毫米口徑航空機炮。伊拉克的F-7戰鬥機,在該國與伊朗長期進行的兩伊戰爭中,發揮了主力作用。其中,有一批飛機還參加了前幾年進行的那次海灣戰爭, 但當時有不少都損失在地面,其它的也被多國部隊的戰鬥機擊落。象伊拉克其它所有的戰鬥機一樣,能飛的F-7也少得可憐。而且,事實也證明,即使它們參戰,也只不過是多國部隊那些在數量上具有壓倒優勢的、性能優良戰鬥機的犧牲品。

初期的殲七,在中國使用並不普遍,主要是由於米高揚設計局獨特的座艙彈 射救生系統造成的。這種系統,其鉸接式前座艙蓋是與駕駛員座椅連在一起的,在彈射救生過程中,可對駕駛員起到禁止保護作用。由於這種聯動系統比較復 雜,加上加工質量粗糙,所以中國製造的這種救生系統彈射很容易失敗。儘管如此,也一直未能提供一種新的彈射救生系統。直到1978年,新的救生系統才裝備 在殲七飛機上使用。 事實上,用於殲七II型飛機的新型II型彈射座椅於1975年就開始研製。這種彈射座椅安排在兩塊可拋放座艙蓋座艙之中。

殲-7 II

在殲七I基礎上的進一步改進型(曾稱殲七I改),1978年12月30日首飛,試飛員余文明。主要改進有:以自行研製的火箭彈射座椅代替了原來蘇聯設計的帶離式彈射救生裝置,新型彈射座椅裝有一枚大推力彈射火箭,彈射時,它不僅加速平穩,使飛行員脊柱受傷的可能性較小,而且還能使其具有更高的彈射軌跡。飛機在地面零高

解放軍殲-7Ⅱ機群

解放軍殲-7Ⅱ機群更重要的是,殲七II採用了一台渦噴-7乙(WP7-B)新型禍輪噴氣式發動機,靜推力為61O0公斤。原來的渦噴-7發動機在整個生產壽命期間,只進行過一系列小的改進,但渦噴-7乙則標誌著中國已在發動機研製上已取得了重大的進步。由於渦噴-7乙發動機利用了已在渦噴-7A發動機上套用的一些改進材料、結構和機械加工工藝方面的優勢,所 以使其維修間隔時間得到成倍增加,達到200小時,而且發動機推力也有所提高。渦噴-7A發動機是專為中國自行研製的殲八戰鬥機所開發的。渦噴-7乙採用了新的燃燒室火焰筒、新的高溫軸承、密封技術和合成燃油。重新設計的加力燃燒室,採用了新隔熱措施,可免除後機身被燒事故。後機身被燒事故曾經是殲七/米格-21F飛機普遍存在的問題。在進一步改進的延壽渦噴-7乙發動機上,原來以汽油為燃料的起動裝置已被使用煤油的起動裝置所取代。這種發動機不僅重量有所減輕,而且還提高了可靠性,也更有利於維護。改裝了型發動機,解決了後機身溫度過高的問題。

殲-7 IIA

在殲七II的基礎上加裝了引進的火控設備,1984年3月7日完成試飛,試飛員余文明。結構上有以下改進:機頭空速管支臂縮短,由機頭下方移至機頭右側上方,並改為固定式;改進了雷達天線罩;垂尾頂部安裝了甚高頻(VHF)天線。

殲-7ⅡH

殲-7ⅡH配霹靂8飛彈

殲-7ⅡH配霹靂8飛彈1983年8月2日,國防科工委正式下達殲-7Ⅱ型改裝霹靂8型飛彈的任務,1984年3月完成改進設計,1985年3月首架改裝型試飛成功,1985年9月9日通過技術監定,被命名為殲-7ⅡH型,後來又改稱殲-7H型。由於霹靂8型飛彈(120千克)比原本的霹靂2型飛彈(75千克)重,需要在機頭增加配重。殲-7ⅡH型使用的GJ3-D通用武器掛梁可以同時使用霹靂2型、霹靂5乙型(仿製自美國的AIM-9D型飛彈)和霹靂8型飛彈,還首次加裝箔條/熱焰彈投放器。

1986年2月殲-7ⅡH型開始裝備部隊,到1993年停產為止共生產221架。另外中國海軍裝備的版本稱為殲-7HH型,主要為應付高鹽分環境下使用作出一些改良。可使用霹靂8型紅外製導空空飛彈。

殲-7B/M

殲-7M

殲-7M由於國民經濟調整,上級決定撤消馬可尼引進項目,空軍也表示不要改裝後的飛機。但屠基達認為,殲-7實現平視顯示和快速熱線射擊非常重要,並且4000萬人民幣的契約預定金、銀行信貸、保險、手續費等也已支付。因此兼任殲-7M型外貿殲擊機總設計師的屠基達,與領導機關研究後決定用馬可尼電子火控設備先裝在M型上出口,解決缺乏引進資金這一矛盾。最終成飛製造上先通過10架飛機的製造,做好1300多項新零件的工藝鑑定工作。引進契約和到2億多美金的出口契約勝利實施,以引進設備改裝的殲-7M型誕生了。

中國空軍殲-7戰鬥機

中國空軍殲-7戰鬥機殲-7M型改進的核心是採用了大量西方先進電子設備,包括GEC·馬可尼航空電子公司的平顯和目標瞄準計算機,即956平視顯示器HUD和武器瞄準計算機WAC;一部新型抗干擾測距雷達;一台新型大氣數據計算機,以及新型雷達高度表和敵我識別系統、無線電通訊保密電台等。此外,1985年,618所、西工大、132廠完成了“殲-7M操穩品質計算”和“取消配重放寬靜穩定性控制律計算”的契約,並曾計畫“開展殲-7M型飛機套用ACT技術”。

殲-7M型的武器裝備包括兩門30mm毫米機炮、兩枚飛彈、57或90毫米火箭彈發射器、50到250不同等級的普通炸彈。中國空軍也以上述標準改裝了一批殲-7,代號殲-7ⅡM。

殲-7M型曾出口孟加拉16架,緬甸24架,伊朗18架,辛巴威22架。1987到1993年,殲-7M型共出口多達164架。1984年,在爭取埃及的訂單時,殲-7M敗於法國幻影戰鬥機之下,說明即使殲-7M型在價格上有很大優勢,但飛機性能仍然是資金富裕的外國客戶主要考慮的問題。

中國空軍殲-7戰鬥機

中國空軍殲-7戰鬥機1981年6月簽約規定1982年10月交付全部殲-7B型飛機、1983年10月開始交付殲-7M型飛機,並於1984年第二季前完成交付。定貨量為20架殲-7B型、60架殲-7M型。1982年以殲-7Ⅱ型為基礎改裝了兩架裝有英國航電的殲-7ⅡA型作測試用,1982年12月型1984年3月共試飛197架次,到1984年4月中英雙方同意改裝完成,1984年7月開始生產並於1985年5月完成全60架殲-7M型的交機。但該批飛機最後並沒有在約旦空軍服役,而是轉口到伊拉克。其後殲-7B型也出口到埃及、蘇丹,而殲-7M型則出口到巴基斯坦、孟加拉、伊朗、辛巴威等國 。

殲-7ⅡM

殲-7ⅡM型為殲-7M型的國內使用版本,航電使用殲-7M型上的授權生產版本,而敵我識別器和彈射救生系統沿用殲-7Ⅱ型版本,發動機為改良型渦噴-7乙B型。殲-7ⅡM型跟殲-7ⅡH型同樣可以使用霹靂2型、霹靂5乙型和霹靂8型飛彈,也同樣在機頭增加配重。1986年開始交付部隊使用,產量不詳。

殲-7Ⅱ隱身機

殲-7II隱身技術驗證機地面試驗照片

殲-7II隱身技術驗證機地面試驗照片座艙,完成了座艙雷達截面積(RCS)的計算分析,對座艙骨架齒狀邊緣內結構採用吸波材料進行研究。

雷達罩,完成了原理樣罩的傳輸特性、天線方向圖和RCS測試,測試結果與原理樣罩的電磁性能基本一致。

進氣道,開展了進氣道流場計算,根據飛機強度規範計算了進氣道飛機振動譜,並按照此振動譜進行了結構模擬件的振動試驗,進氣道噴塗吸波材料的可靠性試驗。

對驗證機進行了座艙、進氣道等的專題技術研究及相關地面試驗。其中隱身對比飛行試驗RCS測試試驗結果表明:整機的隱身技術指標完全達到設計目標,座艙、進氣道研究也達到技術指標要求 。

殲-7Ⅲ/ⅢA

殲-7Ⅲ戰鬥機

殲-7Ⅲ戰鬥機1979年3月殲-7Ⅲ型改為由成都飛機製造廠為主承擔廠,4月決定以樣機為基礎仿製、改良之後再做。1980年12月完成總體設計,1982年1月完成全部圖紙。1984年1月11日02號原型機完成總裝,2月6日01號原型機完成總裝,3月25日由埃及運到中國的米格-21MF型飛機在修復後首飛,4月12日01號原型機首次地面滑行試驗。1984年4月26日,殲-7Ⅲ型在成都飛機廠首飛上天 。1984年5月2日03號原型機也完成總裝,5月11日至11月19日,03~06號原型機先後首飛。1987年4月用於裝備殲-7Ⅲ型的JL-7型雷達完成定型,11月27日,用於裝備殲-7Ⅲ型、仿製自米格-21MF型配備的P-13F-300型發動機的渦噴13型發動機完成定型,12月9日殲-7Ⅲ型飛機設計定型。1988年首8架殲-7Ⅲ型出廠,但由於渦噴13型發動機生產進度問題,直至1989年12月30日首批8架殲-7Ⅲ型才交付中國空軍部隊。殲-7Ⅲ型於1996年停產,只生產了17架。

1988年,成都飛機工業公司和貴州航空工業總公司共同對殲-7Ⅲ型進行改進,稱為殲-7ⅢA型,後改稱殲-7D型。殲-7ⅢA換裝增大推力的渦噴-13F1型發動機、由HK-03D瞄準具換成抬頭顯示器、JL-7A型火控雷達,組合式電子反制系統,新型箔條/熱焰彈投放器等。主要改進是換裝增大推力的渦噴-13F1型發動機、由HK-03D瞄準具換成抬頭顯示器、JL-7A型火控雷達,組合式電子反制系統,新型箔條/熱焰彈投放器等。1991年8月20日首飛,1994年11月設計定型,1995年開始裝備中國空軍跟海軍航空兵,1999年停產,產量只有32架。由於中國空軍在90年代初引進了遠比殲-7系列先進的蘇-27戰鬥機,殲-7Ⅲ/ⅢA的總產量不到50架。

殲-7E

殲-7E 可明顯看出雙三角翼

殲-7E 可明顯看出雙三角翼 殲-7E/EH三視圖

殲-7E/EH三視圖殲7-E換裝新設計的雙三角翼、改善中低空機動性,每邊翼下設有兩個掛架。提高穩定盤鏇角速度。每邊翼下外側掛架能夠使用副油箱,內部裝有整體結構油箱並取消左翼根部的機炮、以增載入油量,把原來重力加油改為壓力加油方式,換裝渦噴13F型發動機,抬頭顯示器,新型航電系統和新型箔條/熱焰彈投放器等。

殲-7E於1990年5月18日首飛,1993年5月設計定型,同年8月開始交付部隊使用,到2001年停產為止共生產了260多架,用以替代退役的殲6系列和殲-7Ⅰ型飛機。另外中國海軍使用版本稱為殲-7EH型,跟殲-7HH型同樣為應付高鹽分還境下使用作出一些改進。

殲-7E飛機在機動飛行性能上達到了國外第二代戰鬥機的較好水平並已接近第三代戰鬥機的水平,同時在有效武器載荷和作戰半徑上也得到了明顯改善,改進的電子設備也提高了飛機的總體作戰效能。

殲-7MG

海航的殲-7E巡邏

海航的殲-7E巡邏殲-7MG型飛機後來成為了巴基斯坦的殲-7PG型、孟加拉的殲-7BG型、納米比亞的殲-7NM型、奈及利亞的殲-7NI型和斯里蘭卡的殲-7GS型的研發基礎。

殲-7G

殲-7E

殲-7E殲-7G於2002年6月28日首飛,2004年7月通過定型設計,2005年公開,2006年11月裝備部隊。殲7-G裝配了新型航電設備、火控雷達可選用英國馬可尼公司的SuperSkyRanger或義大利GRIFO-7型多功能雷達、可使用中國及西方各型短程空對空飛彈。

殲-7G主要在雷達、平顯和頭瞄等30多個方面實現了改裝,使飛機的綜合性能跨上新台階,成為名副其實的一種低成本、高效能的武器平台。殲-7G參加了2009年中國國慶60周年大閱兵[。

殲-7EB/GB

八一飛行表演隊殲-7GB

八一飛行表演隊殲-7GB八一飛行表演隊於1995年7月7日首次使用殲-7EB型飛機進行表演,並於2000年中國國際航空航天博覽會(簡稱:中國(珠海)航展)上首次公開表演。後來經過多年高強度使用,原本的殲-7EB型剩餘使用壽命不再適合當表演機,部分送回成都飛機工業公司修改回作戰型,並於1999至2000年間再次交付12架殲-7EB型飛機,並改用新型藍白表現塗裝,但這批飛機沒使用多久就被殲-7GB型取代,同樣交回成都飛機工業公司修改回作戰型。

殲-7GB型則是2004年開始接替殲-7EB型飛機成為中國八一飛行表演隊的新坐駕,同樣採用藍白表演塗裝,擁有跟G型一樣的整體式風檔和特技飛行需要的裝備,還首次安裝了編隊飛機燈和拉煙盒。殲-7GB型於2005年6月15日在天津楊村機場為外國駐華武官團進行了首次公開表演 。

由於殲7系列己於2006年停產,中國八一飛行表演隊已挑選殲-10為後繼機。

殲教-7

殲教-7原型機

殲教-7原型機1979年5月米格-21UC型樣機由成都運抵貴州安順的011基地雙陽飛機製造廠。1981年1月4日國防部批准了殲教7型的設計指標:極速2.05M、實用升限17300米、最大航程1000公里、正常起飛重量7700千克、最大最飛重量8500千克,最大外掛能力1300千克。殲教-7是以殲-7Ⅱ型為基礎,1979年2月從埃及購買的米格-21UC型雙座教練機樣機運抵中國,隨即決定以此為基礎參

殲教-7原型機

殲教-7原型機殲教-7A

殲-7改裝無人機

殲-7改裝無人機殲-7無人機

中國將退役殲-7研製改裝成空靶無人機和攻擊無人機。

白色塗裝

白色塗裝的殲-7

白色塗裝的殲-7出口系列

殲-7A

殲-7

殲-7A型的減速傘艙移到了垂尾根部,改變了減速傘力矩,縮短了著陸滑跑距離,同時避免了降落後開傘時尾焰的灼燒,這一改進為後續的改型沿用。為適應外國客戶的需要,換裝了部分電子設備。另外為布置空空飛彈加裝了一些電纜。A型於80年代前後出口埃及90架,12架出口到阿爾巴尼亞,坦尚尼亞16架。出口埃及的殲-7A後來改進到了殲-7B的水平。I型和A型與米格-21早期型號一樣,採用寬翼弦垂直尾翼 。

殲-7ⅡK

殲-7ⅡK型為殲-7ⅡH型的基礎軍援緬甸的版本,對外稱為F-7BK,使用了殲-7M型的機翼和渦噴-7乙C型發動機,但沒有使用殲-7M型的進口設備。1990年首批交機殲-7ⅡK型10架和殲教7K型2架,到1999年為止交付殲-7ⅡK型58架和殲教7K型14架。

殲-7BS/GS

殲-7

殲-7設備以降低成本以出口到斯里蘭卡,發動機為渦噴-7乙Ⅳ型,對外稱為F-7BS。1991年10月交付4架殲-7BS型和1架殲教7BS型。另外斯里蘭卡於2007年再跟中國購買4架殲-7GS型,除小部分航電設備根據要求修改後,其餘跟國內使用的殲-7G型一樣。

殲-7ⅡN

殲-7ⅡN型是殲-7Ⅱ型基礎上出口辛巴威的改良型,對外稱F-7BN。採用殲-7M型的機翼、發動機和燃油系統,能夠使用法制R550魔術飛彈,但其他航電使用中國國產貨以降低成本。1987年交機8架,與之前軍援的4架殲-7Ⅱ出口型一起服役。1991年辛巴威再次進口兩架殲教7Z型飛機以自行訓練飛行員。

殲-7MP/P/PG

殲-7

殲-7巴基斯坦後於1987年底決定增購40架,並提出一些改良要求。新一批飛機主要改良了部份機載設備和使用國產零零彈射椅。1989年9月開始殲-7P型開始交機,巴基斯坦同時訂購的殲教-7P型則1991年起開始交機15架。1991年美國取消了巴基斯坦的F-16後續訂單,於是1993年巴基斯坦空軍再次訂購32架殲-7P型以填補戰力空隙。另外1993年巴基斯坦軍方又選中了義大利Grifo-7雷達升級殲-7MP/P型機隊。

殲-7

殲-7在印巴衝突中,巴方曾經藉助地形與路基雷達視界的優勢與印度Su-30MKI戰機低空,山谷間得不到完整的空情保障的劣勢,利用F-7P飛機成功的逼退了攜帶炸彈的印軍Su-30MKI飛機,實現了二代機對三代機“以劣勝優”的戰鬥記錄。

2009年12月,巴基斯坦空軍F-7PG美軍F-22戰機在中東沙漠進行聯合演練。參與演練的F-22A來自蘭利空軍基地第27戰機中隊第1戰機聯隊 。

殲-7MB/BG

殲-7

殲-7殲-7N

殲-7N型為出口伊朗的殲-7M型飛機。1990年底至1991年初其交機30架,此外還交付了數架殲教-7BI和殲教-7N型飛機。

殲-7NⅠ

殲-7NⅠ型為以殲-7MG型為基礎,出口到奈及利亞的飛機。奈及利亞於2005年跟中國訂購了12架殲-7NI型飛機,但由於資金問題這批飛機2007年才開始生產。

殲-7NM

殲-7NM型為以殲-7MG型為基礎,出口到納米比亞的飛機。2005年8月跟中國訂購了12架殲-7NM型和2架殲教-7NG型飛機,殲-7NM型飛機於同年交機,而殲教-7NG型飛機骯在2006年10月23日交機。

殲-7FS

殲-7

殲-7 殲-7

殲-7原殲-7系列戰鬥機因機頭進氣錐空間有限僅裝備小功率的測距雷達,殲-7FS原型機使用以色列EL/M2032型雷達,也可使用國產雷達制導中距空空飛彈。也可裝下頜式進氣的設計使得無需大幅改動機身結構,只需改動座艙前一段的機身,這使得FS型的這種改進設計適合於改進殲-7和米格-21的早期型號。殲-7FS通過上述巧妙改進之後,雷達艙允許裝置的雷達掃描天線直徑超過了600毫米,可裝美國APG-68、俄羅斯“甲蟲”雷達等先進火控雷達作為標準裝備。“甲蟲”雷達為多功能脈衝都卜勒雷達,可以制導多種飛彈,其對雷達反射截面為3平方米的目標的搜尋/跟蹤距離,前半球超過70千米,後半球為40千米。它還具有上視、下視能力,可以同時跟蹤10個目標,並能引導中距空空飛彈同時攻擊其中的2個目標,這賦予了殲-7FS視距外空戰能力。

殲-7

殲-7殲-7FS還將逐步改善其機載電子設備,計畫更換雷達冷卻系統(有效增加雷達工作性能和開機時間)、電路系統、飛行參數記錄系統、武器管理系統、GPS導航系統和多功能座艙顯示器。並計畫將機翼修改為與殲-7MG相同的“雙三角翼”,以進一步提高其近距格鬥時的機敏性 。

殲-7MF

殲-7

殲-7殲-7MF主要面向外國客戶,特點主要有:一是安裝大尺寸火控雷達,獲得以中程半主動/主動雷達制導空空飛彈進行超視距空戰的能力;二是提高發動機壽命、推重比和航程;三是單機價格為800萬美元,只相當於法國幻影-2000/5價格的五分之一。

殲-7MF新換裝了經過殲-7MG驗證的雙三角機翼和前緣機動襟翼,使其中低空機動能力大為增強;為進一步改善動力性能,殲-7MF換裝了渦噴-13FⅡ(WP-13FⅡ)型發動機。推力增加到78千牛(約8000千克),這使得殲-7MF的機動能力較原殲-7系列戰鬥機有了大幅提高,其中低空機動能力大為增強。再加上設計的機翼油箱,使得它的速度達到2.05馬赫,作戰航程增大了一倍,達到2000千米;同時對戰機的電子、火控系統進行了全新現代化改裝,使用了新式機載雷達、火控系統和新型空空飛彈。其整體作戰能力在與國外三代戰機的模擬對抗試驗中表現良好。

據2002年珠海航展的信息,殲-7MF轉為採用瀋陽黎明發動機公司的渦噴-14“崑崙”發動機,該發動機可靠性和可發展性優於渦噴-13。

殲-7

殲-7美國殲7

殲-7

殲-7停產:殲-7系列已於2006年停產 。

服役動態

擊落無人機

殲-7

殲-71966年2月7日,中國空軍空三師大隊長馮全民駕駛殲-7飛機用火炮擊落美軍無人駕駛高空偵察機1架。這次戰鬥創造了在高空超音速、大速度差條件下近戰殲敵的典型戰例 。

1967年6月12日,空三師飛行員劉光才駕駛殲-7飛機,在廣西地區執行攔截美國空軍無人駕駛偵察機任務,在距離目標57米時用火炮將入侵的BQM-147H無人駕駛偵察機擊落,創造了超音速兩倍的戰鬥機在最短距離上擊落無人機的範例。

1968年1月20日,空三師副大隊長韓永武和飛行員周永成,駕駛殲-7飛機在20000米高空擊落美軍無人駕駛高空偵察機1架。

1968年3月7日,空三師副中隊長江文興和飛行員王志躍駕駛殲-7在雲南蒙自上空擊落美空軍BQM-14H無人駕駛高空偵察機1架 。

斯國作戰

殲-7

殲-72007年中航技與斯里蘭卡簽訂殲-7GS外貿飛機契約。根據斯里蘭卡空軍的要求,該型除更換部分機載設備外,其他與殲-7G飛機基本相同。交機後的2008年,殲-7GS在首次出戰中,駕駛殲-7的斯里蘭卡飛行員一度鎖定了猛虎組織的飛機,但飛行員對頭盔瞄準具系統掌握不熟練,加之猛虎飛機飛的又低又慢,殲-7速度較快,因而痛失戰機。

2008年9月9日3時許,瓦武尼亞空軍基地兩架殲-7GS戰鬥機分別飛往伊拉納馬杜和普特胡庫里普,使用航空炸彈破壞了猛虎組織的兩條跑道,使兩架輕型飛機難以降落。另外一架殲-7GS開始使用機載雷達搜尋,發現了一架飛往穆萊蒂武的輕型飛機。3時50分許,飛行員獲得攻擊指令後,打開火控雷達,按照方錦星教授的辦法鎖定前下方低空飛行的輕型飛機,隨即發射了一枚空空飛彈。幾秒鐘後,輕型飛機中彈爆炸 。

中國裝備

地圖中藍色為殲-7現役國家,紅色為殲-7曾經服役國家。中國人民解放軍空軍:290架J-7,40架JJ-7(已退役)

中國人民解放軍海軍航空兵:30架J-7D/E(已退役)

外國裝備

殲-7

殲-7美軍試飛米格-21Ф-13

美軍試飛米格-21Ф-13

埃及:74架F-7在役

伊朗:21架F-7和FT-6在役

緬甸:25架F-7M和6架FT-7在役

納米比亞:6架F-7NG和2架FT-7在役

奈及利亞:12架F-7和2架FT-7在役

朝鮮:134架F-7在役

巴基斯坦:144架F-7P/PG(2015年退役,由JF-17替換),7架FT-7在役

斯里蘭卡:9架F-7/GS/BS和1架FT-7在役

蘇丹:20架F-7在役

坦尚尼亞:11架F-7在役。2013年新購12架F-7TN戰鬥機和2架FT-7TN教練戰鬥機。

葉門:18架F-7在役

辛巴威:7架F-7在役

阿爾巴尼亞:12架F-7A在1969-2004年在役,在1980年代早期升級過,現已退役。

莫三比克:已退役

伊拉克:空軍80架F-7已退役。

出口中東

從1982到1983年,殲-7II至少有150架以上出口到埃及、伊拉克和蘇丹。2005年,奈及利亞與中國達成了購買12架殲-7NI超音速戰鬥機和3架FT-7NI戰鬥教練機的協定,該協定還包括其他支持設備和空對空飛彈武器等,總計2.51億美元 。

對美出售

殲-7

殲-7駕機叛逃

殲-7

殲-7殲-7M首飛前夕,1983年8月7日,空軍試飛團第二大隊副大隊長孫天勤借試驗飛行之機,駕駛試飛團045號殲-7Ⅱ(已改裝英國馬可尼公司雷達,為殲-7M的研製做試飛)戰鬥機從遼寧大連機場起飛,飛抵韓國漢城。此次叛逃創造駕機叛逃者中職務高、機型最新的雙記錄。1983年5月初,孫天勤作為試飛小組成員,被派到大連周水子機場執行殲-7M試飛任務。期間孫天勤秘密策劃了準備叛逃飛行過程的各個細節。當日起飛後,孫首先迅速關閉應答機,按住無線電通話系統發話按鈕,讓僚機無法與塔台通話(兩機共用一信道與地面聯絡),然後掉轉機頭,緊急下滑轉彎,飛機高度從原來的8000米急劇降到1500米,同時故意急迫喊到:“座艙冒煙!座艙冒煙!”,以使航管人員以為飛機發生故障。當飛機繼續下降到500米高度,又喊:“不行了!我要跳傘了!”,然後不再回答,隨即貼海以高亞音速飛往韓國。飛行15分鐘後,為節省油料,重新爬升到6000米高度。下午14點33分(漢城時間為15點33分)降落在漢城K16空軍基地。

墜毀事故

殲-7

殲-72012年7月11日,巴基斯坦空軍一架殲-7戰鬥機在進行常規訓練時墜毀在旁遮普省。飛行員則安全逃生。巴基斯坦三軍公關部表示,飛機墜毀可能是因為“技術原因”。

總體評價

無人機

無人機美國戰略之頁網站2013年5月29日報導,中國根據俄羅斯原版設計圖紙製造米格-21系列戰鬥機中的這款機型已有近50年歷史。殲-7戰鬥機的總產量已超過2400架。直到2013年,中國還在出口殲-7戰鬥機。從很多方面講,殲-7戰鬥機都是米格-21系列戰鬥機中最先進的機型[41]。

據中國國防報軍事特刊2016年9月30日報導,自1965年第一架真正中國生產的殲-7首飛以來,這個殲擊機家族就不斷衍生髮展,到2006年停產,40多年時間裡,中國總共生產了超過4000餘架,除裝備中國空軍和海軍外,還向多達30多個國家出口,是中國最知名的軍機出口品牌[42]。