概況

樂余鎮鎮區面積達5平方公里,轄2個辦事處,5個居委會,24個行政村(場),常住人口近9萬人。樂余鎮轄:社區居委會(樂余、兆豐、東沙);村委會(登全村、東興村、扶海村、樂西村、樂余村、廟港村、齊心村、雙橋村、向群村、永樂村、永利村、閘西村、常豐村、東風村、東聯村、東林村、東沙村、紅聯村、紅星村、紅閘村、聯豐村、慶豐村)。20世紀末,樂余鎮為營造和突出區位優勢,著力構建經濟發展新平台,相繼規劃建設機電工業集中區、東沙化工集中區、樂余工業集中區等“三大板塊”,在促進全鎮工業經濟強勢發展中發揮了主導集成作用。依託地處江南的優越區位條件,樂余鎮大力弘揚“團結拼搏、負重奮進、自加壓力、敢於爭先”的張家港精神,開創了經濟社會發展的新局面,各項事業都取得了新的成績。2009年,全鎮實現地區生產總值42.2億元,增長16.9%;全口徑財政收入5.5億元,增長6%;入庫稅收5億元,增長6.4%;農民人均純收入達13400元,增長12%。

交通物流

樂余鎮位於張家港市東北部,東南靠上海,南接蘇州,西鄰無錫樂余鎮

,東北依黃金水道長江,新204國道穿境而過,錫張高速入口距鎮區僅3公里,10分鐘即可達沿江高速,15分鐘到達中國唯一的內河港型保稅區——張家港保稅區,處於上海、蘇州、無錫、常州、南通等長三角城市“1小時交通圈”內。

城市名片

樂余鎮還有風箏之鄉、汽車之鄉、文化之鄉、體育之鄉、花木之鄉的美譽,每年舉辦的“閱讀節”活動已成為樂余靚麗的名片。目前,正著力開發“保存完好且具有75年歷史的民國老街”資源,結合新城區建設,不斷彰顯樂余深厚的文化底蘊和獨特的城鎮品位。產業優勢

2010年,張家港臨江綠色產業園正式組建成立,總規劃面積21.3平方公里,基本形成了“三大區域、五園一區”的產業發展格局(三大區域:東區、北區以及創新產業(新能源汽車產業)園;五園一區:新裝備園、新材料園、物流園、創新產業(新能源汽車產業)園、東沙化工園和綜合配套區)。機械裝備、冶金、化工新材料等工業體系得到有效增強,全鎮經濟呈現出蓬勃動力。經濟發展

近年來,樂余鎮工業經濟發展迅猛,現有工業企業近千家,已初步形成了以汽車及配件、機械、化工、紡織、染整、冶金、電子和輕工等八大行業為主的工業經濟發展體系。載體建設不斷最佳化,著力構築了以發展機械裝備、精細化工、新能源材料等為主的“臨江綠色產業園”,園內設施齊全、功能完善,為投資商提供了優質、便利的發展環境。隨著產業鏈的不斷完善,品牌企業和名牌產業日益增多,樂余鎮經濟發展質量逐漸最佳化,先後湧現了國家級高新技術企業1家,省級高新技術企業7家,並有多個項目被列入國家和省級火炬計畫項目,其中,七洲化工、海獅集團、合成化工等被列入省級名牌產品企業名單,“海獅”和“七洲”商標還被評為“中國馳名商標”。新鎮區建設初具規模,大交通框架基本形成。目前,樂余城鎮建設已展現了“南延、東拓、西連”的發展態勢,先後投資8000萬元新建了樂餘人民醫院、投資3000萬元新建了樂余中心國小、投資1000萬元新建了樂余公園、投資800萬元新建了樂余中心社區、投資450萬元新建了北中心河生態觀光走廊等惠民工程,總投資2億元的中央商貿區、總投資6000萬元的樂余中心醫院等重點民生項目正按計畫推進。

樂余鎮還擁有全市唯一保存完好的民國老街,閱讀節、藝術節等特色文體活動開展的有聲有色,享有“文化之鄉”、“體育之鄉”、“風箏之鄉”等美譽,先後獲得全國先進文化鎮、國家衛生鎮、教育現代化鄉鎮、新型示範小城鎮、全國環境優美鄉鎮、省農村集體財務規範化管理示範鎮等多項榮譽稱號。今天的樂余鎮,正以“歡歌時代歷程,追逐江海潮頭”之勢,滿懷豪情地描繪著一幅孕育希望的未來畫卷。

機電工業集中區

規劃面積為8.9平方公里,實際開發面積3.18平方公里,區內道路暢通,用電、用水、通信等設施一應俱全。園區以全國最大的中巴車生產基地之一——江蘇牡丹汽車集團和全國最大的洗滌機械生產基地——江蘇海獅機械集團為依託,重點發展汽車及其配套件、機械及機械加工、有色金屬冶煉及電子產品三大產業。2005年,進區企業221家,銷售收入32.5億元,占全鎮工業銷售總量的68.3%。其中,以海獅品牌為龍頭的洗滌機械及其加工企業有130多家,且大多打出自己的品牌,年銷售超6億元;以華峰電子公司為代表的電子生產企業近20家,年銷售超2億元;以中興銅業公司為代表的有色金屬生產企業有5家,年銷售收入達10.59億元。東沙化工集中區

始建於1993年,2002年正式設立,規劃面積3.2平方公里,已開發面積1.56平方公里。集中區兩面臨江,300噸級貨船可從長江直達區內。區內基礎設施完善,日處理能力1萬噸的工業污水集中處理廠、日供水能力15萬噸的工業用水廠、1.8萬千瓦的熱電廠已建成並投入正常運行;投資1000多萬元的蘇化11萬伏的專線已全線開通;投入4700多萬元的東福河開挖工程張家港段已全部竣工。預計化工區基礎設施建設資金將達4億元。在招商引資方面,園區堅持高起點,把具備循環經濟發展條件作為企業入區的前置條件。2005年,蘇化集團、蘇州合成化工等6家規模型企業已落戶區內,東信化工、豐冶銅業等7個項目已批准待建。全區實現年銷售收入2.43億元,完成利稅3289萬元。

...

樂余工業集中區

建於2002年,以紡、織、染及後整理加工為特色產業,是全市惟一的紡織品後整理專業區。全區規劃面積為3.6平方公里,已開發0.67平方公里。經過幾年建設和發展,區內基礎設施配套齊全,已有昌興業、大舜織染、麓德針織等11家企業進駐區內,總投資超過4億元,預計這些項目達產後可實現銷售10多億元。2005年全區實現銷售收入4.43億元,完成利稅724萬元。

機電工業集中區、東沙化工集中區、樂余工業集中區構築的“三大板塊”經濟工業園正聚放發展強勢,為樂余工業經濟插上騰飛的翅膀。

特色基地打造綠色品牌

改革開放以來,樂余鎮農業發展迅速,全鎮耕地得到大面積改造,基本建成高產穩產良田,路、渠、涵、閘設施配套,農田林網成方,農業機械化、水利化水平得到提升,農業服務體系逐步完善。農業結構調整取得顯著成效

1997年,樂余鎮開展農業產業結構調整,由過去種植稻、麥、棉、油等傳統作物,逐步轉向種植花卉、苗木、果樹、蔬菜、藥材等高效經濟作物,糧經作物的種植面積比例從1986年的80.04∶19.96,發展為2005年的63.38∶36.62。與此同時,畜禽生產、水產品生產也得到了快速發展。2005年,在全鎮4133.33公頃的可耕地面積中,共種植各類經濟作物1769.6公頃,其中苗木、經濟林、果樹387.2公頃,蔬菜578.73公頃,藥材33.33公頃。年飼養生豬、山羊分別為2.45萬頭和6.89萬頭,年上市家禽103萬羽;有各類水產養殖面積406公頃,全鎮農業結構逐步趨向最佳化。發展生態農業取得長足進步

在新的全球經濟一體化、農業國際化的巨觀背景下,樂余鎮深入推進農業標準化建設,最佳化資源配置,堅持走生態農業之路。2005年,全鎮已有樂優綠牌精製米和優粳米被農業部認定為綠色食品;樂優綠牌大米、鴨蛋、青蝦、蟹、菊花,皇佐牌越瓜,三鳳牌青殼雞蛋和鄉羽牌草雞被農業部認定為無公害食品。全鎮認定的綠色食品生產基地面積2033.33公頃,無公害食品生產基地面積1200公頃,總計3233.33公頃,占全鎮可耕地面積的80%以上。農業投入和扶持力度逐年加大

2005年,樂余鎮黨委、政府、農工商總公司聯合出台《樂余鎮2005年農業結構調整獎勵、補貼辦法》和《樂余鎮2005年農業工作目標責任制暨明星專業戶獎勵辦法》,60萬元資金用於獎農、補農,150萬元資金用於基地設施投入,調動了農民調整農業結構的積極性,有效地提升了全鎮農產品的檔次。2005年,全鎮實現農業總產值2.78億元,比2003年增8.51%;農田平均每公頃效益達1.48萬元,比2003年增102.6%。

群文薈萃享譽五洲四海

20世紀80年代,樂余鎮兆豐文化站把濃郁鄉情的歌舞演到中南海,受到黨和國家領導人的高度讚揚,也讓名不見經傳的江南小鎮一舉成為名揚四海的“文化之鄉”。20年來,樂余鎮的民眾文化活動一直開展得如火如荼,有聲有色。文藝隊伍建設走出新路子

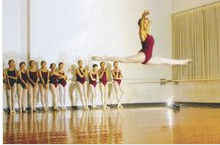

20世紀70年代,兆豐文化站“以工養文”,成功地走出一條通過興辦產業反哺文化事業的道路,此舉得到了中宣部、文化部的充分肯定。隨著改革開放的不斷深化,兆豐文化站又積極探索“多業助文”的創業新路,除興辦一所頗具規模的藝術職中外,還與山東民族藝術學校聯辦一所舞蹈培訓藝校。這些學校正成為培養藝術人才的搖籃,同時也為業餘文藝演出隊伍補充了新鮮血液,更為樂余鎮的民眾文化錦上添花。2004年1月,學校和文化站創作排演的舞蹈《連枷謠》獲省“五星工程獎”金獎;2005年創作的《合傘》和《馬鈴》分獲省第四屆少兒藝術節金獎和省首屆國際民族舞蹈節金獎。面積近8000平方米的鎮文化中心已發展成為融文化娛樂、業餘教育、科學普及、農民體育和時政宣傳“五位一體”的文化陣地。

民間文化培育顯示新亮點

製作和放飛風箏在樂余有著悠久的歷史。2000年,樂余鎮引導這一民間文化健康發展,成功創建風箏之鄉。全鎮風箏愛好者隊伍不斷擴大,製作的風箏已達8大類10多個品種,平時經常放風箏的人員達到1000多人。海獅機械集團職工岑國龍酷愛風箏製作,30多年中製作的風箏不計其數。1999年他精心製作了用1999隻哨子組成的“喜迎澳門回歸”字樣的特大型風箏,引起轟動,《解放日報》等多家媒體進行報導,岑國龍也被媒體譽為“江南風箏王”。全鎮除了每年舉辦風箏賽事外,還成立風箏協會,建有風箏陳列館,風箏文化正以蓬勃生命力紮根於民間,成為盛開在樂余鎮的藝術之花。

社區文化成為一道新風景

近年來,樂余鎮先後組建了夕陽紅藝術團、銀輝健身隊、文藝輕騎隊等多支文藝隊伍,經常深入社區演出,推動了全鎮民眾文化的深入開展。夕陽紅藝術團由40多位退休老人組成,創作的節目如《公民道德歌》、《樂餘十八好》等都來自百姓生活,使民眾在娛樂中受到教育。鎮退教協會組織的銀輝健身隊每天清晨在鎮區廣場鍛鍊排演,成為社區一道亮麗的風景線,他們還多次參加市級老年健身比賽並屢屢獲獎。