故居簡介

楊昌濟故居

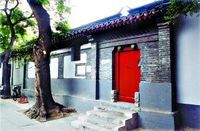

楊昌濟故居1918年8月,毛澤東和一批留法勤工儉學的湖南籍青年到京,與蔡和森暫住到這院南房靠近大門的房間裡。不久由於來京的新民學會的會員居住分散,不便開展活動,在景山東街吉安所左巷8號租了三間房,會員們集居一處。

該處為毛澤東青年時代在北京的第一個居所,具有一定的保護價值。

1984年,豆腐池胡同15號作為“楊昌濟故居”被公布為東城區文物保護單位。

地址溯源

楊昌濟故居

楊昌濟故居胡同原以趙府街為界分為兩段,明代,稱東段為“豆腐陳胡同”,因胡同內有一陳姓豆腐作坊而得名;西段名稱不詳。清乾隆時,東段稱“豆腐池胡同”,或因“陳”、“池”音轉,或因豆腐房易主,不得而知;西段稱“清淨寺”,因胡同內有一座清淨寺而得名。宣統時,胡同東段稱“豆腐池”,西段稱“娘娘廟”;光緒年間已將“清淨寺”改建為“宏恩觀”,俗稱“娘娘廟”,胡同因之而得名。1947年,胡同東段稱“豆腐池胡同”,西段稱“娘娘廟胡同”;1965年整頓地名時,將“娘娘廟胡同”併入“豆腐池胡同”;“文化大革命”中一度改稱“朝紅胡同”,後復稱“豆腐池胡同”。

建築結構

豆腐池胡同15號,舊時的門牌是豆腐池9號,在胡同中段北側,是一座坐北朝南的二進四合院,占地面積為455平方米,有房屋16間半,包括街門一間,建築面積237平方米。具體格局是:街門為如意門,建在“巽”位;外院有南房三間、北房三間、西廂房三間、東廂房兩間;里院有北房四間,灰頂平台房半間。楊昌濟先生在北京大學任教時居住在此,街門上掛有“板倉楊寓”銅牌。楊先生及夫人住外院,其子楊開智住里院。外院北房為居室,一明兩暗,中間明間為堂屋,楊昌濟夫婦住東裡間,其女兒楊開慧住西裡間;南房隔成兩明一暗,西邊的兩間為明間,作為客廳;東邊的一間為暗間,供客人臨時居住。

人物簡介

楊昌濟

楊昌濟楊昌濟出身於書香門第,自幼跟隨父親讀書,光緒十五年(1889年)考中邑庠生,即:秀才。後曾多次赴鄉試,皆未中舉人,功名止於秀才。光緒二十四年,楊昌濟在嶽麓書院讀書之時,積極投身於湖南維新運動,參加南學會和不纏足會等;戊戌變法失敗後,隱居在鄉村,以教書為業。光緒二十九年,楊昌濟入弘文學校速成師範科,後轉入普通科,結業後考入日本東京高等師範學校。宣統元年(1909年),楊昌濟又考入英國愛丁堡大學文科,專修哲學;1912年畢業,獲文學學士學位,後赴法國考察教育。1912年春,楊昌濟回國,先後在湖南高等師範學校、省立第四師範學校、第一師範學校、湖南商業學校、第一中等學校任教。1917年,章士釗出任北京大學教授,向校長蔡元培舉薦楊昌濟,楊昌濟應聘任北京大學文科哲學教授,講授論理學。1919年,楊昌濟與同人發起組織北大哲學研究會,著有《治生篇》、《勸學篇》、《倫理學之根本問題》、《各種倫理主義之略述及概評等》。

後期修繕

楊昌濟故居

楊昌濟故居由於此宅屬於私人產權,產權人沒有修繕能力,院內主要建築年久失修,破損嚴重,成為危房,而且沒有消防水源,存在安全隱患。文物管理部門撥出專款60萬元給予資金幫助。在修繕過程中,文保部門還為大門補配了已損壞的門墩,增建了專用消防井。