簡介

古希臘柏拉圖的學說體系。由此形成的學派稱為柏拉圖學派。它以理念論為中心,包括宇宙論方面的宇宙生成說,認識論方面的回憶說,倫理觀與社會政治觀方面的四主德與理想國的學說,美學方面的“摹本”說,探求理念體系的概念辯證法以及教育學說等。是歐洲哲學史上第一個龐大的客觀唯心主義體系,對後世西方哲學的影響極大。

柏拉圖主義中的理念形式在不同的情形下往往具有不同的意義。如:一類事物的名稱;數學對象;自然定律等。

柏拉圖主義其後由基督教教父奧古斯丁改造,成為基督教的哲學論證,服務於神學教義。

關於靈魂

柏拉圖與亞里士多德

柏拉圖與亞里士多德柏拉圖關於靈魂的思想:靈魂是單純不能加以分解的,有生命和自發性,是精神世界的、理性的、純

粹的,因他有追求世界的欲望,而墮落到地上,被圈入於肉體中,注定要經過一個淨化的階段。

理想的靈魂是一個有條理的靈魂,其中較高的功能駕馭較低的功能,他有聰明(sofi,a)勇敢(andrei,a)、克己(sofros,unh)和正直(dikaiosu,nh)四種德行。有理性的生活是至善的,物質是不完善的,靈魂要從這種障礙物中解脫出來。

柏拉圖將心靈“存有”(Being)的高層世界當作是不變的,和肉體的感官變異(Becoming)做對比。柏拉圖的形式(Forms)或理念(Ideas),也就是永恆的絕對者(eternalabsolutes)。對柏拉圖主義者而言,普遍概念要比個別事例更真實。

起源

柏拉圖主義是數學歷史上影響最大的數學哲學觀點,它起源於古希臘的柏拉圖,此後在西方數學界一直有著或明或暗的柏拉圖主義觀念,19世紀,它在數學界幾乎占了統治地。20世紀初,數學基礎三大學派的爭議剛趨平息,柏拉圖主義觀點又成為討論的熱點之一。

基本觀點

柏拉圖主義的基本觀點是:數學的對象就是數、量、函式等數學概念,而數學概念作為抽象一般或“共相”是客觀存在著的。柏拉圖認為它們存在於一個特殊的理念世界裡,後世的柏拉圖主義者並不接受“理念論”,但也認為數學概念是一種特殊的獨立於現實世界之外的客觀存在,它們是不依賴於時間、空間和人的思維的永恆的存在。數學家得到新的概念不是創造,而是對這種客觀存在的描述;數學新成果不是發明,而是發現。與之相應的,柏拉圖主義認為數學理論的真理性就是客觀的由那種獨立於現實世界之外的存在決定的,而這種真理性是要靠“心智”經驗來理解,靠某種“數學直覺”來認識的,人們只有通過直覺才能達到獨立於現實世界之外的“數學世界”。

由於認為數學概念是一種真實的存在,所以現代柏拉圖主義也被稱為“實在主義”。柏拉圖主義在西方近現代數學界有相當大的影響,一些數學巨匠如G.康托爾、羅素、哥德爾、布爾巴基學派基本上都持這種觀點。一般認為,所以如此不是偶然的,這是數學反映客觀世界,數學具有客觀真理性這一素樸信念在哲學上的反映。而正因為如此,柏拉圖主義對數學的歷史發展就具有一定的積極作用:它促使數學家們在自己的研究中採取客觀的科學的立場,而且,當某些高度抽象的數學理論因找不到現實原型而為人們所懷疑時,它也有可能給人們以一定的信念。儘管這種信念是盲目的,從而就有可能導致錯誤。

柏拉圖主義的辯護有:語言對象的抽象描述的一般性和其所描述對象的特殊性的對比;數學對象的抽象和毫無疑問的精確性等。

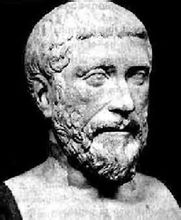

柏拉圖

柏拉圖

柏拉圖柏拉圖(∏λάτων,約公元前427年-前347年)是著名的古希臘哲學家,他寫下了許多哲學的對話錄,並

且在雅典創辦了知名的學院。柏拉圖是蘇格拉底的學生,也是亞里士多德的老師,他們三人被廣泛認為是西方哲學的奠基者。

如同許多古老的文獻,柏拉圖留下的文集殘缺不全、而且依然存在爭議。他記載的蘇格拉底對話錄成為後人研究他們思想的主要來源,但許多內容其實記載的是柏拉圖自己的看法,而不是蘇格拉底的原意。

一般推測柏拉圖出生的年份應該是在西元前427年或前428年的5月或12月(如同其他早期的西方哲學家,他的出生日期也依然未知)。柏拉圖生於一個較為富裕的貴族家庭,他的父親是阿里斯通(Ariston)、母親是克里提俄涅(Perictione),他在家中排行老四。他的家庭宣稱是古雅典國王的後代,他也是當時雅典知名的政治家柯里西亞斯(Critias)的侄子,不過兩人之間的關係也仍有爭議。依據後來第歐根尼·拉爾修的說法,柏拉圖的原名為亞里斯多克勒斯(Aristokles),後來因為他強壯的身軀而被稱為柏拉圖(在希臘語中,Platus一詞是“平坦、寬闊”等意思)。但第歐根尼也提起了其他的說法,柏拉圖這個名子也可能是來自他流暢寬廣(platutês)的口才、或因為他擁有寬廣的前額。由於柏拉圖出色的學習能力和其他才華,古希臘人還稱讚他為阿波羅之子,並稱在柏拉圖還是嬰兒的時候曾有蜜蜂停留在他的嘴唇上,才會使他口才如此甜蜜流暢。

畢達哥拉斯

畢達哥拉斯畢達哥拉斯公元前399年,蘇格拉底受審並被判死刑,柏拉圖對現存的政體完全失望,於是開始游遍義大利、西西里島、埃及、昔蘭尼等地以尋求知識。據說他在四十歲時結束旅行返回雅典,並在雅典城外西北角創立了自己的學校—學院(Academy),這所學院成為西方文明最早的有完整組織的高等學府之一,後世的高等學術機構也因此而得名,也是中世紀時在西方發展起來的大學的前身。學院的名字與學院的地址有關,坐落於一處曾為希臘傳奇英雄阿卡得摩斯(Academus)住所的土地上,因而以此命名。學院存在了900多年,直到公元529年被查士丁尼大帝關閉為止。學院受到畢達哥拉斯的影響較大,課程設定類似於

畢達哥拉斯學派的傳統課題,包括了算術、幾何學、天文學以及聲學。學院培養出了許多知識份子,其中最傑出的是亞里士多德。

除了荷馬之外,柏拉圖也受到許多那之前的作家和思想家的影響,包括了畢達哥拉斯所提出的“和諧”概念,以及阿那克薩哥拉教導蘇格拉底應該將心靈或理性作為判斷任何事情的根據;巴門尼德提出的連結所有事物的理論也可能影響了柏拉圖對於靈魂的概念。

發展

希臘柏拉圖

柏拉圖未曾寫下自己的形上學,故其形上學究竟如何,只能從對話捕捉蛛絲馬跡,或以亞里斯多德的陳述為根據,在很小程度上也藉助其他古代典籍。按照上述文獻,柏拉圖的理念論一般帶有濃厚的數學色彩,理念大體等同於數,或可用數加以說明。由此可見畢達哥拉斯派的影響。但誠如亞里斯多德所言,柏拉圖關於存在數學成分的觀念在細節上與畢達哥拉斯學派不同。另外,亞里斯多德還指出,柏拉圖引進一組數學對象或中間項,置於可感事物與理念之間。就其非物質性(如幾何學家的三角形ABC和三角形XYZ)來說,它們不同於可感事物;就其非單一性來說,它們又不同於理念,不像三角形的理念是獨一無二的。

亞里斯多德不需要這種數學形上學,他完全摒棄柏拉圖超驗的永恆理念學說。不過,亞里斯多德的體系仍保留一些柏拉圖主義∶他相信,事物的實在性取決於不變的形式或本質(儘管完全內在的),只能為理性理解和規定;最高實在是非物質的永恆理智,固定不變,自滿自足,誘發宇宙有秩序地運動。天體的圓周運動反映出這種超驗的完滿性。人的最高理智也有類似情形。亞里斯多德的理智(nous)學說很容易讓人想起古代後期的柏拉圖主義。

亞里斯多德不僅反對柏拉圖,也反對柏拉圖的同事及其之後的學園領導,即柏拉圖的侄子斯珀西波斯(Speusippus,410~339BC),以及色諾克拉底(Xenocrates,396~314BC)。斯珀西波斯凸出後期柏拉圖的數學傾向,甚至用數取代理念。他針對不同種類的實體提出不同原則,因而,亞里斯多德指責他割裂了實在的聯繫。色諾克拉底認為理念與數相同,斷言理念屬於自然存在,併到柏拉圖那兒尋找根據。他第一個注意到柏拉圖主義長期爭論的問題∶《提麥奧斯篇》(Timaeus)的創世說究竟是歷史的記錄,還是純粹的解說?他主張後一種觀點,在古代曾紅極一時。亞里斯多德則站在另一方。色諾克拉底之後,學園的三位繼承人波萊蒙(Plemon)、克拉底(Crates)和克蘭托爾(Crantor)是否發展柏拉圖主義至今尚無定論。據說,克蘭托爾(330?~270BC)是註解柏拉圖的第一人,尤其是《提麥奧斯篇》。在他之後的兩個世紀,學園主要集中於人的認識問題。最早是阿凱西勞斯(Arcesilaus,316/315~241BC),他被看作中學園的創始人。當時有一種強烈意願,試圖重現柏拉圖早期對話中的蘇格拉底,恢復其批判、懷疑和不可知的態度,反對某些希臘化哲學家的教條,特別是斯多噶主義。阿凱西勞斯好像受到皮朗(Pyrrhon,360?~272BC)的一些影響,皮朗是古代懷疑主義傳統的創始人。懷疑主義的學國派否認對任何事物有確定性,認為在實踐中一切事情的決定只能以或然性作指導。這種批判辯證法和或然性理論,後為卡涅阿德斯(Carneades,214/213~129/128BC)加工,達到精細的高峰。卡涅阿德斯沒有著作,卻被認作新學園派創始人。由於拉利薩的斐洛(PhiloofLarissa,約卒於西元前79年)及其學生阿什凱隆的安條克(AntiochusofAscalon)影響,所以,安條克在前79~前78年任園長時學園從懷疑主義回到教條和實證的哲學教義。

柏拉圖主義另一個重要階段是中柏拉圖主義,或前新柏拉圖主義。其重要作用在於產生多方面的影響。在猶太文化方面,它為斐洛(PhiloJudaeus,即亞歷山大里亞的斐洛)提供希臘哲學背景,使他得以在《舊約》的基礎上構建哲學體系。如果說中柏拉圖主義的起源尚嫌模糊,那么,到西元1世紀其主要趨向便日漸明朗。似乎從一開始,它便與畢達哥拉斯主義的復興(主張實在即數的哲學,復興後常常表現出神秘主義傾向)密切相關。最初受波塞多尼奧斯(Poseidonius,135?~51?BC)的影響,波塞多尼奧斯主張物質與理性的二元論,抬高情感或意志的作用,是一種柏拉圖化的斯多噶主義。安條克的斯多噶化的柏拉圖主義也產生一定影響。在中柏拉圖主義的後期發展中,斯多噶派的影響依然重要,尤其是道德領域。亞里斯多德的影響也很強烈,儘管2世紀的柏拉圖主義者有少數人反對亞里斯多德學說,較著名的有阿提庫斯(Atticus),不太聞名的有托羅斯(GaiusCalvenusTaurus)。亞里斯多德沒有充分闡發天命,使阿提庫斯深感憤怒。這是一種修正的柏拉圖哲學(與新畢達哥拉斯主義密切相關),其一般特徵是∶承認神聖原則有等級之別,強調超越的最高原則,當時偶爾也稱之為“太一”;將柏拉圖的理念置於神的心靈中;強烈的來世態度要求“逃脫肉體”,使靈魂升入永恆的天國;關注惡的問題,惡的產生或者因為靈魂陷入惡的世界,或者因為靈魂依附於物質。最著名的中柏拉圖主義者是傑出的傳記作家和散文家普盧塔克(46?~120)。從哲學上看,較為重要的則是2世紀的其他人物∶蓋烏斯及可能受其影響的兩個學生,阿爾比努斯(Albinus)和阿普列烏斯(Apuleius,敘事散文《金驢記》的作者);還有阿提庫斯和阿帕梅亞的努墨尼奧斯(NumeniusofApamea)。最早的新柏拉圖主義者柏羅丁(Plotinus)正是從這些和其他中柏拉圖主義者的思想出發,結合自己理解的亞歷山大及其他逍遙派的亞里斯多德注釋,重新解釋柏拉圖主義,不僅表現出巨大的創造精神,而且植根於深厚的學派傳統。

新柏拉圖

新柏拉圖主義是一個近代名稱,指柏羅丁在3世紀創立並幾經追隨者修改的一種柏拉圖主義。新柏拉圖主義逐漸成為希臘哲學的主要流派,並一直保持優勢,直到6世紀晚期禁止非基督教的哲學教義傳播時為止。它是非基督教的希臘哲學的最後形式。它不是純粹的調和論(各種信仰的混合),而是柏拉圖思想和前期柏拉圖主義的真正發展,儘管也吸收了亞里斯多德和斯多噶派的一些重要因素。是否受東方的影響,至今尚無充份證據。在柏羅丁的思想中,有時可覺察諾斯替教(Gnosticism,主張有特權者可獲直覺知識,無需經驗證明)的味道。但從主觀願望看,柏羅丁是諾斯替教的激烈反對者,況且,當時的諾斯替體系,經常夾雜很大成分的柏拉圖主義。2世紀晚期看作“加爾底亞神諭”(ChaldeanOracles)的通神論著作被後期新柏拉圖主義者奉為極富靈感的經典,似乎只是希臘宗教哲學的大雜燴。

新柏拉圖主義一開始便是一種複雜的(某些方面甚至含混不清)哲學,經過長期發展,更是千姿百態,因此很難概括。不過,冠以“新柏拉圖主義”之名的哲學家,其思想似乎包括如下幾個方面∶

1、存在有許多層次,由高而低,最低一層是可以感覺的物理世界,存在於時間和空間之中。

2、每一層均從高一層衍生,這種衍生不是時間和空間的過程。

3、每一級衍生的存在,其實在性的確立必須憑藉冥想願望的運作而返回上一級存在。這種運作隱含在最初“出來”(outgoing)的搏動中,是從上一級存在獲得的。因此,新柏拉圖主義的宇宙,其特徵是出來與返回的雙重運動。

4、每一層存在均是高一層的影像或表現。原型與影像的關係貫穿新柏拉圖主義理論的整個架構。

5、存在的等級也是統一的等級;隨著存在由上而下,其多樣性、分離性和有限性也逐漸增大--直至時空世界達到原子個體化。

6、衍生一切存在的最高存在,其根據是一種最高原則。這種最高原則完全不確定,沒有任何限制,超越任何可構想的實在,因此,也可以說是“超越存在”。既然沒有限制,也就沒有部分,沒有屬性或性狀;實際上,它根本不能稱呼,嚴格地說,甚至不能描述為存在,只能稱之為“太一”,表示其完全的單純性。也可叫做“至善”,表示一切完滿性的源泉和返回的終極目標。出來與返回的搏動既來源於至善,又返回至善,由此衍生出層次分明的實在世界。

7、最高原則是絕對單純的和不確定的(或沒有任何特徵),因此,對它的知識必定與其他知識截然不同。它既非客體對象(獨立的、確定的有限物),也不能用述詞稱謂。要認識它,必須使心靈與它融為一體,而它本身既不能想像,也不能描述。

柏羅丁及其哲學

新柏拉圖主義的創始人是柏羅丁(西元205~207年)。柏羅丁曾在亞歷山大里亞師從一個自學成才的哲學家,名字叫阿摩尼奧斯(Ammonius),基督徒奧利金(Origen)及後來一個同名的非基督徒,也是他的學生。阿摩尼奧斯對學生有深遠影響。他沒有著作,其觀點也很少記載,因此,關於他的思想實際上一無所知。一些著名學者試圖重建他的學說,但他們的推測根本不構成證據。所以,必須把柏羅丁看作第一個新柏拉圖主義者。他的著作《九之書》(Enneads)由他的門徒波菲利(Porphyry)編輯,共6集,每集均為9篇論文,是新柏拉圖主義的第一部大型著作。

像蘇格拉底之後的大多數哲學家一樣,柏羅丁既是教師也是職業哲學家,一方面講授宗教和倫理學,另一方面用批判的眼光解釋複雜而長久的學園傳統。他的批評和論辯相當敏銳,其學術的誠實性在那個時代或任何時代都屬罕見。對他來說,哲學不僅是抽象的思辨,也是一種生活方式∶透過精確的理智、道德自律以及靈魂淨化,有能力升騰(ascent)的人便可溯本歸源。他的著作試圖解釋,超越之源太一或至善如何透過永恆的創造性活動--自發的和必然的--產生活生生的實在世界,冥想中的往返雙重運動又如何構建這個實在世界。這種闡釋同時表明人的自我--可在存在的每一層級體驗和活動--返回太一的道路,勸導人們走這條路。

柏羅丁始終堅持,太一或至善既不能思想也不能言說。他之所以談論這個最高原則,只是為心靈指點道路,既不是描述也不是定義。不過,柏羅丁仍然將至善看作過分完滿的絕對實在。柏羅丁經常用否定口吻談論至善,以強調人的思維和語言能力缺陷重重,無法表達這種最高實在;或者用來揭示至善何以為一,何以不定,又何以成為一切有限實在的源泉。

太一的最初創作或表現是第一級次生實在,努斯(nous,只能意譯成“理智”或“精神”);從努斯又產生靈魂,靈魂則構成、安排並維持著物質世界。必須記住,對柏羅丁來說,整個發生過程不受時間限制;努斯和靈魂是永恆的,時間則是靈魂在物理世界的生命活動,沒有物質世界,絕不會有時間。不同的“存在層次”並不獨立,而是緊密相連,滲透每一個角落,每一個人。從靈魂經理智升入太一,不是在空間遨遊,而是喚醒一種新意識。

柏羅丁認為,理智既是思想者,又是思想,同時也是思想對象。作為心靈,它與對象合一。作為對象,它是理念世界,即柏拉圖意義上的實存整體。理念與理智合一,彼此依存,因此,它不是純粹的對象,也是活生生的思維主體;不僅是自身,在冥想中亦是全體。它們是低級實在的原型和原因,而低級實在,靈魂及物體的結構或形狀則必然不完善。人的最高層級是理智,或完全適應理智的靈魂。一旦它們超越感性,超越靈魂生命的推理特徵,直接把握永恆的實在,便可意識到自己的理智性質。

柏羅丁的靈魂很像柏拉圖的靈魂,是理智世界與感覺世界之間的中介,也是前者派往後者的代表。正如理智由太一生,靈魂則由理智生,同時伴隨冥想的往返運動,不過,二者的關係更為密切,其間的界限也不太清楚。柏羅丁像柏拉圖一樣認為,靈魂的生命特徵是運動,它是其他一切運動的原因。運動的靈魂生命是時間,一切物質運動依賴於它。靈魂居高臨下,構成並支配物質世界。在其內化於萬物的低級階段,即柏羅丁所說的“自然”,它是生命和生長的內在原則,產生最低級的存在--物體。再往下是物質的黑暗,存在最終消失,宇宙的絕對界限--從太一開始,實在的等級逐漸下低,多樣性程度逐漸上升--達到終結。物質完全是消極的,所以,在柏羅丁看來它是惡的原則。儘管按柏羅丁本意,惡不是一個獨立原則,與至善並列而構成一種二元論,但是,其言語常帶有濃厚的二元論味道。

然而,在對物質世界的態度上,他實際上不是二元論者。他極力主張,物質世界的善和美才是靈魂最合理的作品。世界是活生生的有機整體,其完整性最合理地(儘管不完善)反映時空層級的活的統一,這是理智的多彩理念世界在時空中達到的統一。宇宙的共鳴與和諧將每個部分連成一體。處於這種和諧狀態,外在的邪惡與痛苦將作為龐大結構的必然因素,在宇宙的盛大舞會上扮演其應有的角色。邪惡與痛苦可以影響人的低級自我,只是在特殊情況下,即完全墮落時,才能接觸高級的真正自我,因此,它們不可能幹擾哲學家的幸福。

靈魂一旦進入肉體,人便能在靈魂的經驗和活動的任何層級上生存。(柏羅丁認為,靈魂墮入肉體--在這點上,柏羅丁很難將柏拉圖的各種陳述協調一致--既是一種沉淪,也是對宇宙法則的必然依從。)人可以透過自己的理智升騰,達到宇宙靈魂的層級,實現其潛在的整體性,並經過靈魂達到理智本身。或者,他停留在低級層級,將自己封閉在經驗、欲望及蠅頭小利的圈子裡。哲學的轉向(conversion)--即升入太一的開端--就在於憑藉巨大的理智和道德努力,擺脫肉體生活,超越並支配肉體欲望“認識另一種《看》的方式,此方式儘管每人都有,但很少運用”。柏羅丁認為,即便有肉體存在,轉變依然可能,人無須放棄肉身的職責。但是,肉體及其生活壓制並阻礙人的升騰。在談論這種肉體和感官時,柏羅丁的語調充滿濃重的二元論和來世說的味道。一般的柏拉圖主義者在考慮人的肉體時,往往比考慮整體的物質世界更富二元論色彩。從正面看,物理世界是理智的高貴影像;相反地,從負面看,個別的、世俗的、動物的形體則是通向理智和精神生活的障礙。

一個人若完成哲學的轉向,並成為理智,便可進入神秘的融合境界∶太一展現其連續性,返回源泉的搏動急促有力,經久不息(最強的終極源流),從中直接噴發出理智對至善的純真之愛。融合境界沒有二元意識;個人意識不到自身,但也不會消溶於太一--因為即使融合,他仍然是理智,只不過理智“衝出自身”,超越其常規性質及活動。這種神秘的融合是柏羅丁關注的中心,對類似傾向的哲學家來說,也是柏羅丁哲學具有持久魅力的原因。柏羅丁認為,哲學就是宗教,搏動構成各級實在,哲學的努力就是要在自身中使返回至善的偉大搏動成為現實。宗教也就是哲學。他的思想和實踐沒有為基督教意義的啟示、恩典和懺悔留任何餘地,也很少有什麼宗教典儀。對他來說,道德淨化與理智啟蒙相結合,是與至善融合的唯一道路,這條路只有他所理解的柏拉圖哲學才能提供。

後期柏拉圖

波菲利(234?~305)是柏羅丁的忠實門徒,也是其著作的編輯人,在新柏拉圖主義的後期發展中占據特殊地位。他的思想在某些方面與後期非基督教柏拉圖主義頗為相似,在另一些方面則完全對立。其思想的最大特點是極端唯心主義,比柏羅丁更強調“逃離肉體”,並且--從哲學上看更重要--對柏羅丁之前的柏拉圖主義者,抱極大的同情態度,傾向於他們不甚明確的垂直分層。他對太一與理智的區分不很明顯。後期新柏拉圖主義主張既垂直又“水平”的三重體實在結構,這種傾向的先導就是波菲利。存在、理智、靈魂歸根到底是一個自主的實在。這種三重體對後期新柏拉圖主義的複雜形上學結構來說,是其最重要的因素之一。不過,波菲利最重要且影響最大的成就是將新柏拉圖主義與亞里斯多德的邏輯學結合起來,特別是範疇學說,他從新柏拉圖主義的立場解釋範疇,看作是表示實體的詞項。他向基督徒展開的意識形態之戰亦有重要影響,他長達15卷的《反基督徒》一書,在哲學和注釋學的基礎上批判基督教學說。

5、6世紀時揚布利科斯(Iamblichus,250?~330)的思想成為新柏拉圖主義的主流。這種新柏拉圖主義使各層存在更為分明,更為繁雜。其基本立場是一種極端的哲學實在論,主張實在結構精確地相應於心靈活動方式,每一種獨立的實體都相應於心靈做出的每一種區分。這是後期新柏拉圖主義的成熟理論,其中實在的第一原則太一轉變成完全不可言喻的超越。但仍有兩因素為人覺察∶太一的統一力可在實在的每一層次展現,即若干的“一”(henads)--就是非基督教的諸神;透過相關的“一”可能返回絕對統一。太一之下有一龐大三重體結構,自上而下,直至物質世界。這個結構由兩方面結合而成∶一方面是柏羅丁的存在、理智及靈魂的垂直層面(由於內部層次和每一層間接本質的介入,或非物質實在的基本秩序,層面的接續要複雜得多);另一方面是一種水平三重層,演奏出來和返回的永恆韻律猶如波菲利看到的情形。

揚布利科斯的著作幾乎全部佚失,要重新恢復他的思想,必須藉助其他來源。研究這派柏拉圖主義(包括研究後期新柏拉圖主義)的主要依據是普羅克洛斯(Proclus,410~485)。普羅克洛斯曾編纂整理後期柏拉圖主義,對於他的思想,似乎很難說哪一部分是創新,哪一部分來自他的老師普盧塔克和西里阿努(Syrianus),又有哪部分來自波菲利、揚布利科斯及其他早期柏拉圖主義者。他大段摘引揚布利科斯,但並不能說明二者始終相同。關於他的新柏拉圖主義形上學的詳細概括,可見其著作《神學要義》(ElementsofTheology),該書展示若干層次間的因果關係,說明它們如何構成可理解的宇宙。

後期新柏拉圖主義不僅要建立完整、連貫的形上學體系,而且也想構造完整的非基督教神學。普羅克洛斯《柏拉圖的神學》一書,也許最清楚地反映出這種願望。隨著基督教的勝利,舊宗教受到的排斥日甚一日,柏羅丁之後柏拉圖主義者的一個重要任務就是堅持和捍衛舊宗教。他們研究並注釋亞里斯多德和柏拉圖,尤其對《提麥奧斯篇》和《巴門尼德篇》達到登峰造極,各種神秘的解釋完全不能為柏拉圖學者所接受,研究結果使他們相信,完全理解神的真理是可能的。他們主張,神通過神學家秘密地顯露其真理。所謂神學家,指奧菲斯詩篇及2世紀晚期出版的《加爾底亞神諭》的作者。關於這些作品,波菲利首先有保留地給予承認,揚布利科斯及其追隨者則讚譽為充滿靈感的聖書,揚布利科斯甚至撰寫一部論述此題,至少有28卷。他們眼裡的人類靈魂,其地位顯然比柏羅丁的低微。在他們看來,人的靈魂屬於較低級的精神存在,完全沉溺於物質世界;而對柏羅丁來說,人的靈魂還有高貴的一面。因此,他們不像柏羅丁,僅僅憑藉哲學返回人生追求的神,與神合一。他們認為,必須有神的幫助,神對人充滿愛,將祈禱者的回歸之力賦予一切事物,甚至無生命的物質--植物、石頭之類--與神也有共感與交流,所以神能通過法術,憑藉物質手段提供必要的精神幫助。儘管一般說來,法術程式相當於希臘晚期的巫術,但法術不純粹是巫術;事實上,也有更高級、更理智化的法術實踐。對外在典儀的關注程度隨哲學家的不同而異。甚至到非基督教新柏拉圖主義的最後一代似乎仍有人對這類東西不感興趣,他們採用的神秘方法更像柏羅丁的方法。

後期新柏拉圖主義有不同學派,但其間差異遠不像經常認為的那么大。帕加馬學派(Pergamum)由揚布利科斯的學生埃德修斯(Aedesius)的創立,從新柏拉圖主義的哲學發展看,他們的貢獻也許最少,不過,也並非完全沉湎於法術。其最重要的皈依者是羅馬皇帝尤里安(Julian),基督徒叫他“叛教者”。他由於身分而聞名海內外,哲學上卻沒有多大影響。4世紀末雅典的柏拉圖學園重建,成為新柏拉圖主義的教學和科研機構,承襲揚布利科斯的傳統。它熱情地傳播非基督教信仰,公開反對基督教的敵視態度。這種鬥爭持續很長一段時間,但最終偃旗息鼓,俯首投降,大概529年查士丁尼下令將其關閉。然而,在這期間出現最有影響的偉大人物普羅克洛斯,他有系統地闡述後期新柏拉圖主義。學園在行將結束時的領導人達馬斯基奧斯(Damascius),也是一位著名哲學家。5世紀到6世紀初新柏拉圖主義的另一個中心在加薩(Gaza)十分活躍,其動機已經是基督教的,儘管有些成員曾與非基督徒阿摩尼奧斯共同從事研究。5世紀和6世紀的亞歷山大學派,無論就其哲學基本觀點,還是學說的理論構架,似乎與雅典學派沒有多大區別。事實上,二者間交往甚密。雅典人西里阿努是教授亞歷山大人赫米埃(Hermias),赫米埃的兒子阿摩尼奧斯則受教於普羅克洛斯。阿摩尼奧斯(約卒於520年)是亞歷山大學派中影響最大的柏拉圖主義者。他對亞里斯多德的註解主要發表在基督教異端分子菲洛波努斯(JohnPhiloponus,5世紀末~6世紀中)的評註里。辛普利西烏斯(Simplicius)是亞里斯多德的另一個偉大注釋家,在雅典工作,但像達馬斯基奧斯一樣,曾與阿摩尼奧斯共同從事研究。亞歷山大派關注亞里斯多德,其注釋廣博精深,多帶濃重的新柏拉圖主義色彩,但經常不得不屈服於基督教的壓力,向教會妥協。可能也有普羅克洛斯的影響,他論述柏拉圖的著作,限定了品質和範圍。菲洛波努斯的晚期哲學著作,包含基督教的某些重要修正,可是,直到6世紀晚期非基督教哲學家奧林匹奧多羅斯(Olympiodorus)依然在亞歷山大講學。最後到7世紀,在席哈克略(Heraclius)統治下,哲學教育和平地轉交給基督徒,亞歷山大學派最後的著名哲學家基督徒史蒂芬紐(Stephanus)應聘到君士坦丁堡大學任教。

啟示宗教

早期猶太柏拉圖主義

遠在基督教時代開始之前,受過希臘教育的猶太人就偶爾利用通俗的希臘哲學為他們的啟示宗教作論證∶在《舊約》古訓中便可窺其蹤影。《使徒行傳》第17章記載保羅對阿雷奧帕古斯人(Areopagus)的陳說,便用斯多噶哲學的口頭禪作辯解。真正理解希臘哲學並廣泛用它闡述和證明傳統宗教的第一位猶太人是斐洛即亞歷山大里亞的斐洛(15?BC~AD45),他也是聖保羅的注釋者。斐洛註解了猶太經文,尤其是《創世記》,用長篇比喻手法表達自己的哲學宗教。他指出,摩西得到的啟示與希臘偉大哲學家的教誨相一致,只不過後者是晚出的衍生的。他認為,與啟示最相符合的希臘哲學,是中柏拉圖主義的早期形式。斐洛沒有為後期正統猶太教所接受,也不被他們理解,但是,他對西元2世紀以後受希臘教育的希臘語基督徒則產生重大影響。他在一些重要方面奠定這些人宗教思辨的基調。

基督教

基督教柏拉圖主義者像斐洛一樣,將啟示置於首位,把柏拉圖哲學看作最便利的工具,用以理解和捍衛聖經教義和教會傳統。不過,也和斐洛一樣,他們不相信真理與真理相衝突,堅信柏拉圖用理性確定的一切,都將證明完全與基督的啟示相一致。他們注釋文本所用的非歷史、非學術的方法,無論非基督教的還是基督教的,都更加堅定這種信念。他們強調上帝的超越,但同時認為,這種超越性也是最深的內在性,因而承認上帝內在於塵世之中。他們主張靈魂與肉體的二元論觀點(儘管承認肉體的復活),強調精神第一,同時也堅持上帝創造物質的善行。

教會領袖

從2世紀中葉開始,曾受希臘哲學訓練的基督徒覺得有必要用希臘哲學語言表達信仰,既為獲得理智的滿足,也為規勸受過教育的異教徒。最合他們口味的是柏拉圖主義。斯多噶主義對基督教倫理思想確實產生重要影響(直至近代),但是它的形體論--相信上帝和靈魂是精細的特殊形體--為大多數基督徒拒絕,它的泛神論與基督教也難以融合。早期基督教思想家認識的柏拉圖主義當然是中柏拉圖主義,還不是新柏拉圖主義。中柏拉圖主義相對直率的有神論和道德高調,特別適合他們的目的;這種古老形式的柏拉圖主義的影響一直貫穿並超出西元4世紀,甚至延續到基督徒開始閱讀柏羅丁和波菲利之後。

利用希臘哲學為基督教信仰服務的第一個基督徒,是殉教者查士丁(JustinMartyr,約西元165年殉教),他激烈地拒斥希臘多神論,公開並積極地接受柏拉圖宗教哲學精華,堅信它與基督教教義諧和一致,顯然保持基督教柏拉圖主義傳統的特點。希臘語世界則有亞歷山大里亞的克雷芒(150?~215?)和奧利金(185?~254),前者是一個基督教人道主義者,後者是亞歷山大里亞最著名的基督教教師。與尤斯金和克雷芒相比,奧利金對柏拉圖主義更持批判態度,但受其影響也更大。他將後期中柏拉圖主義與基督教相結合,成為具有非凡創造性和強大力量的基督教哲理神學。他的若干觀點後來雖然受譴責,但對基督教的影響卻是深遠的。尼西亞(Nicaea,325)和君士坦丁堡(381)普世會議確定上帝的“人格”,引起三位一體的爭論,希臘哲理神學所以能在爭論中得以發展,很大程度上歸功於奧利金,無論是正統派還是異端。正統派最重要的代表是卡帕多西亞(Cappadocia)的三位基督教神學家∶該撒利亞的巴西爾(BasilofCaesarea,329?~379)、納西昂的聖格列高利(SaintGregoryofNazianzus,330?~389?)、巴西爾的兄弟尼斯的聖格列高利(SaintGregoryofNyssa,335?~394?)。其中最有才能和創見的思想家(也最接近奧利金)是尼斯的聖格列高利。他是倡導神秘體驗的第一位偉大神學家,既保留柏拉圖的傳統,又染上濃重的基督教色彩。他對後來希臘基督教思想產生深刻的影響。

在卡帕多西亞教父時代與6世紀初葉之間,一位卓越的作者賦予基督教柏拉圖主義新的傾向。他選擇“狄奧尼修斯”的名字發表著作,聖保羅曾在雅典幫助阿雷奧帕古斯的狄奧尼修斯皈依基督教。偽狄奧尼修斯採用5世紀的新柏拉圖主義,其最大代表是普羅克洛斯。關於這位神秘作者,幾乎每一件事都引起學者的激烈爭論。但毫無疑問地,他的世界等級系統影響後來的基督教思想;人沿著世界等級上升--憑藉神的愛,超越一切等級和一切知識,達到與上帝的神秘融合--的觀點,對東方和西方均產生促進作用∶在東方,希臘基督教柏拉圖主義思想家懺悔者馬克西穆斯(MaximustheConfessor,580?~662),深受偽狄奧尼修斯著作的影響,對其作了大量注釋;在西方,偽狄奧尼修斯的著作於9世紀被翻譯成拉丁文。拉丁西方遠不止一種基督教柏拉圖主義。4世紀後半葉修辭家和語法家維克多里(MariusVictorinus)創立一種異常艱澀的哲理神學,給人留下深刻印象∶它利用近似波菲利新柏拉圖主義的思想解釋並捍衛三位一體的正統學說。古代世界最後一位偉大的哲學家兼政治家波伊提烏(Boethius,470?~524),其最後的著作表達一種簡明的柏拉圖一神論和道德論,有強烈感染力,深刻影響了中世紀。這部著作就是《哲學的慰借》,作者被判死刑後在監獄裡寫成。波伊提烏對中世紀西方的影響還有另一渠道,即他翻譯的亞里斯多德邏輯學著作,尤其是附有波菲利“導論”(Isagoge)的《範疇篇》(Categories),對波菲利的“導論”,他又作了兩個注釋。在西方世界影響最廣泛、最深遠的基督教柏拉圖主義來自希波的聖奧古斯丁(St.AugustineofHippo)。

奧古斯丁

每一位偉大的基督教柏拉圖主義者都是用個人的方法去理解柏拉圖主義,並用它理解自己的信仰,但其中沒有哪位能像奧古斯丁那樣,真正表現強烈的個性和獨特的宗教歷史。奧古斯丁的思想不僅僅是基督教柏拉圖主義下的一種產物,也是某種獨一無二的東西--奧古斯丁主義。不過,閱讀柏羅丁和波菲利的著作(拉丁譯本),對他的宗教和學術發展有決定性作用,他受新柏拉圖主義的影響,遠比他的同代人及追隨者更直接、更深刻。

在人類學方面,奧古斯丁是堅定的柏拉圖主義者,堅持靈魂高於身體,獨立於身體。他像柏羅丁和波菲利一樣,恪守身體不能作用於靈魂的公理,因為靈魂是更高層次的實在,低層無法作用於高層。他的倫理學和認識論也受這種觀點影響。他與上述兩位哲學家也不盡相同∶他認為,不僅人,甚至更高的精神存在,都可能搖擺不定、蛻化變質,走上罪惡和沉淪的道路,因此,特彆強調神靈恩典的必要性。他主張人的命運取決於愛的正確導向,這一重要理論儘管表現出深刻的創造性,但也是柏拉圖主義的進一步發展。他獨具特色的歷史神學和人類社會觀點,卻很少來自柏羅丁和波菲利,二者的興趣不在這裡。

在認識論方面,奧古斯丁是新柏拉圖主義者,特別是他的光照論--認為上帝雖然在人類之外,但人們的心靈能夠意識到上帝,因為上帝作用於人們(上帝之光照亮心靈,有時教化心靈),並非從感覺經驗推理的結果。如上所述,在柏拉圖主義者看來,身體不能作用於靈魂。因此,感覺經驗即便在自身層次上提供真實信息,卻也不能成為形上學或宗教思維的基礎。真正的基礎要求高層實在展現在靈魂中並作用於靈魂。在柏羅丁那兒,理智和太一照射靈魂,乃是人們認識永恆實在的永久原因;奧古斯丁這一點上與柏羅丁十分相近,只是創造者與創造物之間的差別更為分明,更加強調上帝與靈魂的個人聯繫。

在神學方面,奧古斯丁的上帝觀念是柏拉圖式的,與基督教柏拉圖主義的一般模式一致。這是中柏拉圖主義,不是新柏拉圖主義,其主張是∶上帝不是理智和存在以外的“太一”,而是最高實在,柏拉圖的理念存在於他的創造性心靈中,成為一切創造過程的永恆模式或調節原則。在上帝觀念問題上,柏羅丁新柏拉圖主義對奧古斯丁最明顯的影響,也許反映在他的三位一體神學上。他從上帝的單一性出發,始終不渝,而不像希臘基督教思想家那樣,從統一的三人格出發。他認為,在柏羅丁和波菲利的著作里可以發現類似基督教三位一體的學說,因此將其看作哲學理論,試圖比希臘教父更廣泛地闡發其哲學內涵。這個重要且有影響的努力,其最後結果是他的《論三位一體》,在靈魂自導的內在活動中發現神靈奧秘的相似之處。

中世紀

從加洛林王朝(8世紀晚期~9世紀)開始哲學思維逐漸復興,柏拉圖主義歷史變得極其複雜。這裡只能勾勒柏拉圖主義傳統的幾個主要流派。

4世紀基督教注釋家卡爾齊地烏斯(Calcidius)曾注釋柏拉圖的《提麥奧斯篇》,對中世紀的解釋產生重要影響。人們用基督教眼光閱讀這篇對話,在此基礎上興起以波伊提烏為範本的基督教柏拉圖神學,強烈影響了整箇中世紀,尤其是早期。這種神學特別明顯地反映在沙特爾學派(SchoolofSartres,12世紀)的基督教人道主義中,積極主張上帝創世說,對人的義務和命運採取嚴格而仁慈的觀點。

在拉丁西方奧古斯丁的基督教柏拉圖主義影響最廣泛、最深刻、最持久。各種不同形式的奧古斯丁主義--經常被僵化、誇大或歪曲--貫穿整箇中世紀,甚至持續到“亞里斯多德復興”之後。中世紀晚期奧古斯丁強烈影響了方濟(Franciscan)學派,但不僅於此。深受奧古斯丁影響並在中世紀占據重要地位的思想家是坎特伯里的安塞姆(AnselmofCanterbury,1033/34~1109)。安塞姆創立了(也許受奧古斯丁的啟發)上帝存在的“本體論證明”;他也是一位哲學家,其謙和、坦率和直面批評的態度,頗有蘇格拉底的風範。

歐洲中世紀一位最勇敢且最富創造精神的思想家是艾利基納(JonhScotusErigena,810~877?)。他將希臘的基督教柏拉圖主義傳統傳至西方,這個傳統是尼斯的聖格列高利、偽狄奧尼修斯和懺悔者馬克西穆斯發展的(見早期教會領袖的柏拉圖主義)。他的觀點受到西方教會譴責;1210年他被定罪之後,他的哲學著作《論自然》(Periphyseon,也作《自然的區分》)被查禁,很少有人讀到。不過,其中許多部分混入“偽狄奧尼修斯作品”的拉丁譯本(第一個完善的譯本是艾利基納本人)。他以這種方式影響了取自偽狄奧尼修斯的西方神秘主義傳統,也影響了13世紀仍將聖保羅的門徒視作權威的經院哲學。

哲學史上的種種概括沒有哪個比“基督教柏拉圖主義”與“基督教亞里斯多德主義”的尖銳對立更膚淺、更誤入歧途了。12世紀和13世紀透過拉丁譯本恢復亞里斯多德的思想,的確是哲學史上的一個重要事件。但在歐洲思想史上,柏拉圖主義和亞里斯多德主義從未完全分開。中柏拉圖主義和新柏拉圖主義包含濃厚的亞里斯多德主義成分。6世紀以後拜占庭的神學家(在東方)就像13世紀的西歐一樣,人人都是亞里斯多德主義者。13世紀“亞里斯多德主義”的經院哲學雖然全力投入亞里斯多德的新譯本及其哲學和神學意蘊,但也深受奧古斯丁、波伊提烏和偽狄奧尼修斯(有艾利基納的注釋)的影響。與經院哲學分庭抗禮的伊斯蘭哲學,既是新柏拉圖主義的,也是亞里斯多德主義的。阿拉伯的兩篇偽狄奧尼修斯的作品,基礎也是新伯拉圖主義,它們及普羅克洛斯一些短篇著作的拉丁文譯本對經院哲學均有影響。“阿奎那與其說接近真正的亞里斯多德,不如說更接近柏羅丁。”這話確有一些道理。

猶太哲學

穆斯林征服敘利亞和埃及之後開始龐大的文本翻譯工作,主要是晚期希臘哲學學派研究的文獻,包括大量柏拉圖對話和新柏拉圖主義論文,還有許多亞里斯多德著作及亞歷山大的新柏拉圖主義者的注釋。翻譯過程從800年至1000年,部分譯自希臘原文,部分則從敘利亞譯本轉譯。在翻譯的基礎上,伊斯蘭神學和哲學獲得長足發展,深受新柏拉圖主義影響,亞里斯多德的影響也日趨重要。伊斯蘭哲學的興趣與人們熟悉的新柏拉圖主義不同,側重於柏拉圖的政治和社會思想,這在法拉比和阿維洛伊那兒十分明顯。伊斯蘭哲學傳統有四位重要代表人物∶阿拉伯人金迪(al-Kindi,800?~870),土耳其人法拉比(al-Farabi,878?~950?)和來自波斯的阿維森納(IbnSinaAvicenna,980~1037)以及來自穆斯林西班牙的阿威羅伊(IbnRushdAverroes,1126~1198)。後兩位對中世紀西方產生深刻的影響。阿維森納或許更像一個柏拉圖主義者,而阿威羅伊的名聲和影響主要是注釋亞里斯多德,更像一個亞里斯多德主義者,儘管其注釋主要依據希臘作者,其中一些不過是借題發揮,闡述新柏拉圖主義。中世紀猶太哲學在穆斯林的學術傳統中生長,反映出--至少在早期--新柏拉圖主義的強烈影響。尤其是早期的以色利(IsaacIsraeli,9世紀中葉~10世紀中葉),雖說他的柏拉圖主義是次生的,而且缺乏前後聯繫,卻滲透思想的每個角落。還有穆斯林西班牙的第一個偉大猶太哲學家阿維斯布朗(IbnGabirolAvicebron,1022?~1058/1070),他的柏拉圖主義可能來自以色利。阿維斯布朗《生活的源泉》也對經院哲學家產生重要影響。

文藝復興到現代

15世紀以後柏拉圖的對話、中柏拉圖主義著作、新柏拉圖主義著作,尤其是柏羅丁《九之書》的希臘文本均已在西歐發行。重新認識這些原著的結果使柏拉圖對文藝復興及其以後的影響變得更為錯綜複雜,比中世紀的思想更難認識。以往的新柏拉圖主義傳統(主要是奧古斯丁主義)繼續存在,直接閱讀新柏拉圖主義文本又形成新的傳統。最晚從萊布尼茲開始,歐洲的思想家發現新柏拉圖主義對柏拉圖的理解是歪曲的、片面的。他們按照自己的哲學情趣直接閱讀柏拉圖,在此基礎上闡發他們自己所謂真切的理解。這裡只能介紹柏拉圖主義的幾個重要影響。

柏拉圖主義對希臘基督教思想家產生深刻的影響,但拜占庭正教會卻對此深表懷疑。這種懷疑反映出,拜占庭教會思想與雅典新柏拉圖主義的異端學說矛盾重重,兵戎相見。不過,柏拉圖主義依然在拜占庭世界生存--一般是秘密的,11世紀才重新公開活動,當時最著名人物是博學多才的普塞洛斯(MichaelPsellus),他為提高哲學聲譽做了大量工作;還有與他齊名的哲學家∶主張信仰調和論的亞里斯多德注釋家伊塔盧斯(JohnItalus)。12世紀尼西亞的大主教尤斯特拉修斯(Eustratius)和以弗所的米哈爾(MichaelofEphesus)繼續用新柏拉圖主義的觀點注釋亞里斯多德,填補亞歷山大注釋家留下的空白。15世紀最後一位著名的拜占庭哲學家叫普萊桑(GeorgeGemistusPlethon),他是熱情的非基督教柏拉圖主義者,風格類似普羅克洛斯,一度旅居義大利(1438~1439),說服麥迪奇(Cosimode'Medici)資助在佛羅倫斯建立柏拉圖學園。該學園的最偉大人物是菲奇諾(MarsilioFicino,1433~1499)和米蘭多拉(PicodellaMirandola,1463~1494),前者是學園的創立人,將柏拉圖和柏羅丁的著作全部譯成拉丁文,為兩人著作提供西方語言的第一個全本;後者是個人道主義者,其著作《論人的尊嚴》頗有影響。菲奇諾的《柏拉圖的神學∶論靈魂不朽》不僅包含柏拉圖主義和新柏拉圖主義哲學,也有亞里斯多德、西塞羅、奧古斯丁和義大利人道主義作家的成分。普萊桑是非基督教的,佛羅倫斯學園的柏拉圖主義卻是基督教的,具有人文主義和自由傾向。可能一定程度上受庫薩的尼古拉(NicholasofCusa,1401~1464)影響。在偽狄奧尼修斯、艾利基納、德國神秘主義(如愛克哈特)的影響下,庫薩的尼古拉完成自己關於基督教柏拉圖主義的獨創見解。

佛羅倫斯學園的柏拉圖主義影響頗為廣泛,不僅影響後來的義大利哲學家,而且還影響義大利文藝復興的肖像繪畫以及16世紀的法國文學,對英國的影響尤其明顯。文藝復興之後最重要的發展,也許體現在劍橋柏拉圖派的著作中(17世紀晚期)。從那時起,自由的基督教柏拉圖主義在英國一直經久不衰。歐洲還有其他一些深受柏拉圖主義影響的基督教思想傳統。值得一提的是法國傑出的“行為”哲學家布隆代爾(MauriceBlondel,1861~1949)。布隆代爾在自己的體系中特別突出觀念的形成--被解釋成一種重要行為,反映實在的永恆秩序。他的哲學有廣泛影響,尤其是對不滿意新經院哲學的天主教哲學家。在法國哲學家中,柏格森(HenriBergson,1859~1941)的柏拉圖主義帶有濃厚的柏羅丁味道,其思想一度頗引人注目,後來卻遭受冷落。

德國偉大的唯心主義者黑格爾(1770~1831)重新發現普羅克洛斯,對整個19世紀唯心主義產生重大影響。他的同代人謝林(1775~1854)則深受柏羅丁的新柏拉圖主義影響。當然,唯心主義不是新柏拉圖主義的復活,新柏拉圖主義也不是唯心主義的預示。不過,新柏拉圖主義對唯心主義的歷史影響是無可爭辯的。黑格爾的影響在某些地區引起強烈反彈,相應地導致新柏拉圖主義貶值,儘管唯心主義傳統依然繼續,出現在英國的布萊德雷(F.H.Bradley)和麥克塔戈(JohnEllisMcTaggart)及美國的羅伊斯(JosiahRoyce)等人的著作中。20世紀一直到60年代歐洲大陸哲學家和學者對新柏拉圖主義的興趣遠比英語國家濃厚得多。除極個別的例外,後者始終敵視柏拉圖主義哲學,錯誤地斥之為“頹廢”和“神秘”,因而脫離真正的希臘哲學傳統。

上邊提到的基督教柏拉圖主義對英國文學,特別是英國詩歌,一直產生廣泛而深刻的影響。然而,還有一種反基督教柏拉圖主義,其影響也十分強烈。代表人物是“柏拉圖主義者”泰勒(ThomasTaylor,1757~1835)。18世紀末至19世紀初泰勒翻譯出版柏拉圖、亞里斯多德和大量新柏拉圖主義的著作。他像普萊桑一樣,為自己的非基督教柏拉圖主義搖旗吶喊,據理力爭。其思想深刻影響了英國浪漫主義。詩人布萊克(WilliamBlake)最終將泰勒的非基督教思想與自己獨創的基督教思想成功地調和在一起,其風格是新柏拉圖主義的。英國浪漫主義詩人柯立芝和雪萊,也是從泰勒那兒獲致柏拉圖主義,雖然二人均能閱讀希臘原著。泰勒也深刻影響了美國的愛默生及其學派。20世紀初期泰勒的影響在愛爾蘭詩人兼劇作家葉慈的作品中特別明顯,他的晚期詩作採用當時柏羅丁的新譯本,由麥克納(StephenMacKenna)翻譯。

最著名的過程哲學家(強調經驗實在中生成、變化、新奇等因素)懷特海(AlfredNoithWhitehead,1861~1947)對柏拉圖頗感興趣(不包括新柏拉圖主義),也許因為他一直關心數學哲學。他對《提麥奧斯篇》的理解,為晚期的形上學體系增輝不少,特別是“上帝”概念,他的上帝不是永恆的超越過程,而是以某種方式包含在過程之中。懷特海努力闡發柏拉圖自己的思想,遵循的路線與新柏拉圖主義完全對立,這在受柏拉圖主義影響的思想家當中堪稱典範。

評價

柏拉圖主義與對手長期爭論的焦點是獨立於世界的精神(或超感覺的實在)如何存在(某種意義上)的問題,也是存在和價值的最終起源問題。這種粗略的概括不適用於懷疑主義學園,對現代懷疑派柏拉圖主義者桑塔亞那也不甚公正。柏拉圖主義者們採用不同的方法理解這個原則,提出各種論證為其辯解。但是,凡積極的擁護者,似乎都憑藉某種信念,依賴某種體驗,而不依靠簡單的結論。他們的對手通常遵循亞里斯多德路線(柏拉圖《巴門尼德篇》第一部分有一定程度的預見),認為柏拉圖學說假定的二重實在和諸多實體沒有充份的證據或論據加以證明,它們與感覺世界的關係也不能合理地解決。論證依然繼續,也許永遠不會停止,但毫無疑問地,柏拉圖主義在歐洲思想史上占有重要地位。