碳循環簡介

地球上最大的兩個碳庫是岩石圈和化石燃料,含碳量約占地球上碳總量的99.9%。這兩個庫中的碳活動緩慢,實際上起著貯存庫的作用。地球上還有三個碳庫:大氣圈庫、水圈庫和生物庫。這三個庫中的碳在生物和無機環境之間迅速交換,容量小而活躍,實際上起著交換庫的作用。

碳在岩石圈中主要以碳酸鹽的形式存在,總量為2.7×1016 t;在大氣圈中以二氧化碳和一氧化碳的形式存在,總量有2×1012 t;在水圈中以多種形式存在在生物庫中則存在著幾百種被生物合成的有機物。這些物質的存在形式受到各種因素的調節。

在大氣中,二氧化碳是含碳的主要氣體,也是碳參與物質循環的主要形式。在生物庫中,森林是碳的主要吸收者,它固定的碳相當於其他植被類型的2倍。森林又是生物庫中碳的主要貯存者,貯存量大約為4.82×1011 t,相當於大氣含碳量的2/3。

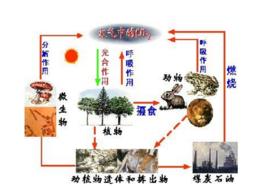

碳的生物地球化學循環圖

碳的生物地球化學循環圖植物、可光合作用的微生物通過光合作用從大氣中吸收碳的速率,與通過生物的呼吸作用將碳釋放到大氣中的速率大體相等,因此,大氣中二氧化碳的含量在受到人類活動干擾以前是相當穩定的。考慮到大自然火災,植物等造成的碳固化要多於動物等造成的碳氣化。石油煤炭是碳固化過剩的一種副產品。

基本過程

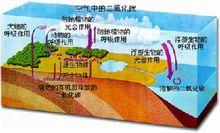

自然界碳循環的基本過程如下:大氣中的二氧化碳(CO2)被陸地和海洋中的植物吸收,然後通過生物或地質過程以及人類活動,又以二氧化碳的形式返回大氣中。

生物和大氣之間的循環

碳的生物循環示意圖

碳的生物循環示意圖綠色植物從空氣中獲得二氧化碳,經過光合作用轉化為葡萄糖,再綜合成為植物體的碳化合物,經過食物鏈的傳遞,成為動物體的碳化合物。植物和動物的呼吸作用把攝入體內的一部分碳轉化為二氧化碳釋放入大氣,另一部分則構成生物的機體或在機體內貯存。動、植物死後,殘體中的碳,通過微生物的分解作用也成為二氧化碳而最終排入大氣。大氣中的二氧化碳這樣循環一次約需20年。

一部分(約千分之一)動、植物殘體在被分解之前即被沉積物所掩埋而成為有機沉積物。這些沉積物經過悠長的年代,在熱能和壓力作用下轉變成礦物燃料──煤、石油和天然氣等。當它們在風化過程中或作為燃料燃燒時,其中的碳氧化成為二氧化碳排入大氣。人類消耗大量礦物燃料對碳循環發生重大影響。

一方面沉積岩中的碳因自然和人為的各種化學作用分解後進入大氣和海洋;另一方面生物體死亡以及其他各種含碳物質又不停地以沉積物的形式返回地殼中,由此構成了全球碳循環的一部分。碳的生物循環雖然對地球的環境有著很大的影響,但是從以百萬年計的地質時間上來看,緩慢變化的碳的地球化學大循環才是地球環境最主要的控制因素。

大氣和海洋之間的交換

二氧化碳可由大氣進入海水,也可由海水進入大氣。這種交換髮生在氣和水的界面處,由於風和波浪的作用而加強。這兩個方向流動的二氧化碳量大致相等,大氣中二氧化碳量增多或減少,海洋吸收的二氧化碳量也隨之增多或減少。

含碳鹽的形成和分解

大氣中的二氧化碳溶解在雨水和地下水中成為碳酸,碳酸能把石灰岩變為可溶態的重碳酸鹽,並被河流輸送到海洋中,海水中接納的碳酸鹽和重碳酸鹽含量是飽和的。新輸入多少碳酸鹽,便有等量的碳酸鹽沉積下來。通過不同的成岩過程,又形成為石灰岩、白雲石和碳質頁岩。在化學和物理作用(風化)下,這些岩石被破壞,所含的碳又以二氧化碳的形式釋放入大氣中。火山爆發也可使一部分有機碳和碳酸鹽中的碳再次加入碳的循環。碳質岩石的破壞,在短時期內對循環的影響雖不大,但對幾百萬年中碳量的平衡卻是重要的。

人類活動

人類燃燒礦物燃料以獲得能量時,產生大量的二氧化碳。從1949年到1969年,由於燃燒礦物燃料以及其他工業活動,二氧化碳的生成量估計每年增加4.8%。其結果是大氣中二氧化碳濃度升高。這樣就破壞了自然界原有的平衡,可能導致氣候異常。礦物燃料燃燒生成並排入大氣的二氧化碳有一小部分可被海水溶解,但海水中溶解態二氧化碳的增加又會引起海水中酸鹼平衡和碳酸鹽溶解平衡的變化。

礦物燃料的不完全燃燒會產生少量的一氧化碳。自然過程也會產生一氧化碳。一氧化碳在大氣中存留時間很短,主要是被土壤中的微生物所吸收,也可通過一系列化學或光化學反應轉化為二氧化碳。

相關知識

森林生態系統的作用

森林生態系統在碳循環中的作用從人類認識到溫室氣體尤其是二氧化碳濃度的升高會使全球氣溫變暖,從而帶來一系列嚴重生態環境問題時,就展開了對碳素循環的研究。而森林生態系統作為吸收二氧化碳釋放氧氣的一個大碳匯,在碳循環中起著非常重要的作用。全球森林面積為41.61億公頃,其中熱帶、溫帶、寒帶分別占32.9%、24.9%和42.1%。全球陸地生態系統地上部的碳為562Gt,森林生態系統地上部的含碳量為483Gt,占了86%。全球陸地生態系統地下部含碳量為1 272Gt,而森林地下部含碳約927Gt,占整個世界土壤含碳量的73%。

森林生態系統在碳循環中的作用主要取決於以下幾個方面:

生物量

森林生態系統的生物量貯存著大量的碳素,如按植物生物量的含碳量為45%~50%計,那么整個森林生態系統的生物量將近一半是碳素含量。森林的生物量與其成長階段的關係最為密切,一般森林據其年齡可分為幼齡林、中齡林、近熟林、成熟林/過熟林,其中碳的累積速度在中齡林生態系統中最大,而成熟林/過熟林,其中碳的累積速度在中齡林生態系統中最大,而成熟林/過熟林由於其生物量基本停止增長,其碳素的吸收與釋放基本平衡。從森林的年齡結構來估算吸收碳素的潛力是決定森林生態系統碳匯功能的一個主要方面。我國森林的結構以幼齡林、中齡林居多,因此我國森林生態系統中植物固定大氣碳的潛力很大。據王效科等估算,我國森林生態系統潛在的植物總碳貯量為8.41Pg,現有的實際碳貯存總量只是潛在的植物總碳貯量的44.3%。因此,如果我國的森林生態系統得到切實有效的保護,那么它將是中國一個重要的碳匯。

林產品

森林生態系統林產品的固碳量是個變化很大的因子。一般林產品根據其使用壽命可分為短期產品和長期產品。像燃料用木、紙漿用木等屬於短期產品,而膠合板、建築用木則屬於長期產品。林產品使用壽命的長短在很大程度上也決定著森林生態系統的碳匯功能。使用壽命長的林產品可以延緩碳素釋放,緩解全球大氣碳濃度的增加,一般來說,耐用林產品的使用壽命可達100~200a,在這么長時間裡,通過再造林完全可以實現碳素的良性循環。因此,應儘量加工耐用、使用壽命長的林產品。

植物枯枝落葉和根系碎屑

這一部分含碳量在整個森林生態系統中占的比例雖少,但也是一個不容忽略的碳庫,減緩它的沉澱和分解對於森林生態系統的固碳量也起到一定的作用。

森林土壤

這是森林生態系統中最大的碳庫。不同的森林其土壤含碳量具有很大的差別,在北部森林中森林土壤占有84%總碳量;溫帶森林土壤中的碳占到其總碳量的62.9%;在熱帶森林中,土壤中的含碳量占整個熱帶森林生態系統碳貯量的一半。全球森林土壤的含碳量為660~927Gt,是森林生態系統地上部的2~3倍。國內外很多學者都認識到森林土壤碳庫的重要作用,紛紛對其展開研究。研究土壤碳庫及其碳循環和全球變化已成為土壤學的一個新的發展方向。

全球碳庫

碳是生命物質中的主要元素之一,是有機質的重要組成部分。概括起來,地球上主要有四大碳庫,即大氣碳庫,海洋碳庫、陸地十態系統碳庫和岩石圈碳庫。碳元素在大氣、陸地和海洋等各大碳庫之間不斷地循環變化。大氣中的碳主要以二氧化碳和甲烷等氣體形式存在,在水中主要為碳酸根離子。在岩石圈中是碳酸鹽岩石和沉積物的主要成分,在陸地生態系統中則以各種有機物或無機物的形式存在於植被和土壤中。

(1)大氣碳庫

大氣碳庫的大小約為720 Gt C左右,在幾大碳庫中是最小的,但它卻足聯繫海洋與陸地生態系統碳庫的紐帶和橋樑,大氣中的碳含量多少直接影響整個地球系統的物質循環和能量流動。大氣中含碳氣體主要有二氧化碳、甲烷和一氧化碳等,通過測定這些氣體在大氣中的含量即推算出大氣碳庫的大小,因此,相對於海洋和陸地生態系統來說,大氣中的碳量是最容易計算的,而且也是最準確的。由於在這些氣體中二氧化碳含量最大,也最為重要,因此大氣中的二氧化碳濃度往往可以看作大氣中碳含量的一個重要指標。

(2)海洋碳庫

海洋具有貯存和吸收太氣中二氧化碳的能力,其可溶性無機碳(DIc)含量約為37400Gt,是大氣中含碳量的50多倍,在全球碳循環中的作用十分重要。從千年足度上看,海洋決定著大氣中的二氧化碳濃度。大氣中的二氧化碳不斷與海洋表層進行著交換,從而使得大氣與海洋表層之間迅速達到平衡。由於人類話動導致的碳排放中約30~50%將被海洋吸收,但海洋緩衝大氣中二氧化碳濃度變化的能力不是無限的,這種能力的大小取決於岩石侵蝕所能形成的陽離子數量。由於人類活動導致的碳排放的速率比陽離於的提供速率大幾個數量級,因此,在千年尺度上,隨著大氣中二氧化碳濃度的不斷上升,海洋吸收二氧化碳的能力將不可避免地會逐漸降低。

(3) 陸地生態系統碳庫

據估算,陸地生態系統蓄積的碳量約為2 000Gt左右。其中土壤有機碳庫蓄積的碳量約是植被碳庫的2倍左右, 從全球不同植被類型的碳蓄積情況來看,陸地生態系統碳蓄積主要發生在森林地區,森林生態系統在地圈、生物圈的生物地球化學過程中起著重要的“緩衝器”和“閥”的功能,約80%的地下碳蓄積和約40%的地下碳蓄積發生在森林生態系統,餘下的部分主要貯存在耕地、濕地、凍原、高山草原及沙漠半沙漠中;從不同氣候帶來看,碳蓄積主要發生在熱帶地區,全球50%以上的植被碳和近1/4的土壤有機碳貯存在於熱帶森林和熱帶草原生態系統,另外約15%的植被碳和近18%的土壤有機碳貯存在溫帶森林和草地,剩餘部分的陸地碳蓄積則主要發生在北部森林、凍原、濕地、耕地及沙漠和半沙漠地區。另外,植被碳庫和士壤有機碳庫中還包含不同的子碳庫,其周轉時間或長或短,這就形成了所渭的“暫時性碳匯”(Temporarysink)。例如,二氧化碳濃度升高使樹木生長加快從而形成碳匯,這些樹木一般要存活幾十年到上百年,然後腐爛分解,通過異養呼吸返回到大氣中。因此,自然生態系統的碳蓄積和碳釋放在較長時間尺度上是基本平衡的,除非陸地生態系統碳庫的強度加大,否則任何一個碳匯遲早會被碳源所平衡。

(4)岩石圈碳庫

在全球幾大碳庠中,岩石圈碳庫是最大的。但碳在其中的周轉時間極長,約在百萬年以上,在岩石圈中是碳酸鹽岩石和沉積物的主要成分。

碳的地球化學循環

碳的地球化學循環控制了碳在地表或近地表的沉積物和大氣、生物圈及海洋之間的遷移,而且是對大氣二氧化碳和海洋二氧化碳的最主要的控制。

沉積物含有兩種形式的碳:乾酪根和碳酸鹽。在風化過程中,乾酪根與氧反應產生二氧化碳,而碳酸鹽的風化作用卻很複雜。含在白雲石和方解石礦物中的碳酸鎂和碳酸鈣受到地下水的侵蝕,產生出可溶解於水的鈣離子、鎂離子和重碳酸根離子。它們由地下水最終帶入海洋。

在海洋中,浮游生物和珊瑚之類的海生生物攝取鈣離子和重碳酸根離子來構成碳酸鈣的骨骼和貝殼。這些生物死了之後,碳酸鈣就沉積在海底而最終被埋藏起來。

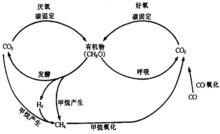

碳的生物循環

在碳的生物循環中,大氣中的二氧化碳被植物吸收後,通過光合作用轉變成有機物質,然後通過生物呼吸作用和細菌分解作用又從有機物質轉換為二氧化碳而進入大氣。碳的生物循環包括了碳在動、植物及環境之間的遷移。