宇宙未來

如果這些替代的暗能量理論能夠成立,它們所指向的將是截然不同的宇宙未來:

根據精質等動力學標量場(scalarfield)模型,宇宙的未來將複雜得多;也許將繼續加速膨脹下去,也許會減緩膨脹的速度,甚至走向收縮,導致宇宙最終以與大爆炸相反的“大坍縮”(bigcrunch)收場。

如果據幽靈模型,暗能量將不斷增大,也許導致宇宙以越來越快的加

速度膨脹。最終,宇宙將走向“大撕裂”(bigrip)。

暗能量

暗能量精靈模型則給出了一個“振盪的未來”。張新民對《財經》表示,根據他提出的這一理論,整個宇宙將在加速膨脹和減速膨脹之間反覆演繹,“大坍縮”和“大撕裂”這兩種極端的情況都不會出現。

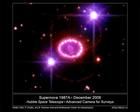

最大的困難,在於迄今為止,能夠研究暗能量的手段仍然十分有限。最主流的仍然是藉助超新星的觀測。但有些人擔心,特別是在宇宙早期,可能超新星的亮度也不是恆定的,它也有自己的演化過程。

即使這種擔心可以排除,鑒於這些超新星距離地球非常非常遙遠,觀測它們的難度,在瑞斯看來就像在兩個月球的距離之外觀測一個60瓦的燈泡。即使哈勃望遠鏡具有非常高的敏感度,也存在難以消除的系統誤差。

通過對大尺度宇宙結構(比如星系團等)的研究,或許能為暗能量提供新的線索。一旦暗能量存在的話,星系團的形成過程可能要更慢一些,因為引力需要先克服這種斥力。

一個空間探測計畫斯隆數字巡天(SDSS)已經完成了第一階段為期五年的運行,一旦全部完成之後,這一足以復蓋四分之一的天空的精細光學成像設備,無疑將披露更多的細節。

中國科學家也正在試圖利用北京附近新上馬的LAMOST(大天區面積多目標光纖光譜望遠鏡)來觀測超新星,從而探索在中國首次進行暗能量實驗研究的可能性。而利用伽馬暴(超大質量星體爆發而形成的宇宙高能輻射),也許將為進一步研究更早期的暗能量提供間接手段。

北京師範大學物理學教授朱宗宏在接受《財經》記者採訪時指出,對於伽馬暴天文學的探索還處在初級階段,有點類似於1998年暗能量剛被發現時的超新星天文學,但其某些性質,從長期來看仍然有可能用來研究暗能量。

那么,是否有可能利用實驗室來直接研究暗能量呢?一些人已經宣稱,可以利用納米技術來實現這一目標。瑞斯在接受《財經》採訪時表示,一些科學家也希望利用短距離(short-range)的引力實驗,發現暗能量的線索。

美國加州理工學院(CIT)的物理學家西恩卡羅爾(SeanCarroll)也對《財經》記者強調,要找到一個更具確定性的模型,不僅需要天文學上的數據,可能更需要來自粒子物理學的證據。尤其是2007年即將在歐洲投入運行的大型強子對撞機(LHC),或許“我們可以期待”。

由於對暗能量的性質、包括與其他物質的反應機理還不清楚,很多

科學家認為,短期之內還無法對實驗室內的工作寄予太大希望;更為現實的渠道,或許仍來自天文觀測。

如果不出意外,普朗克(PLANCK)探測器將於2007年一季度正式升空,它將對天空進行更加精密的探測。在接受《財經》記者採訪時,皮爾姆特也表示,由它所在的實驗室負責設計的超新星加速探測器(SNAP),按照計畫將於2013年或者2014年升空。

“在未來五到十年中,我們對於暗能量的性質或許將有更加清晰的了解。”英國諾丁漢大學物理與天文學院教授克里斯多福康瑟利斯(ChristopherConselice)對《財經》記者說。

幾乎沒有人否認,暗能量對於整個宇宙學乃至物理學而言,都不是一場革命。1979年諾貝爾物理學獎得主史蒂芬溫伯格(StevenWeinberg)曾明確表示,“如果不解決暗能量這個‘路障’,我們就無法全面理解基礎物理學。”著名華裔物理學家、1957年諾貝爾物理學獎得主李政道也斷言,暗能量將是21世紀物理學面臨的最大挑戰。

但是,何時是這個“絕對配得上諾貝爾獎”的問題的終點,這還是一個巨大的問號。正如卡羅爾在接受《財經》記者採訪時所言,“目前還沒有任何理論,配得上這一獎賞。”

瑞斯也對《財經》記者強調,理論工作非常困難。在這樣一個十分前沿的領域,何時能取得突破,的確難以預測。

在康瑟利斯看來,一旦暗能量得以真正證實,1998年兩個超新星觀測小組的負責人皮爾姆特、施密特,以及其他從事宇宙背景微波輻射研究工作的,都是比較有可能的候選人。也就在2006年6月,皮爾姆特、施密特和瑞斯三人,因在這個領域的傑出貢獻,共同分享了該年度的“邵逸夫天文學獎”。

大撕裂理論

科學家稱167億年後地球將被“暗能量”撕裂。

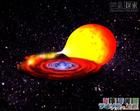

據英國每日郵報報導,如果神秘暗能量撕碎宇宙,科學家最新提供的一份世界末日時間表能預測顯示宇宙將發生怎樣的變化:地球將從太陽系剝離,最終發生宇宙爆炸。

暗能量被認為占據宇宙70%成份,物理學家探索一種叫做“宇宙大撕裂”的理論,該理論認為暗能量最終將摧毀宇宙。

科學家聲稱,在世界末日來臨的前兩個月,地球將從太陽系剝離,在此5天之前月球脫離地球引力束縛。在時間終止前28分鐘,太陽將被摧毀,在時間終止前16分鐘,

地球將爆炸。

這個黑暗世界末日預測是依據中國理論物理學家探索的一種潛在“暗能量”理論提出的,該理論指出神秘的暗能量遍及宇宙各個區域。學術研究將計算推測“未來”的一種可能性,由暗能量引發的世界末日。

“宇宙大撕裂”理論認為,暗能量將摧毀宇宙每個區域,在宇宙終結之前的3290萬年前銀河系將產生引力崩潰。令人感到欣慰的訊息是,世界末日在遙遠的167億年之後才會出現,人們不必為此擔憂。

暗能量被認為占據當前宇宙70%成份,這項最新研究預測了未來銀河系將遭遇的終結命運。在“宇宙大撕裂”理論中,如果暗能量的壓力和密度比值低於-1,它們將在有限時間內無限地擴張增長,同時暗能量可以排斥

引力作用,這將對宇宙形成負面影響。

來自中國科技大學、中科院理論物理研究所、西北大學和北京大學的科學家共同探討了“宇宙大撕裂”理論將出現的最壞結果,他們指出,我們希望從當前數據中推斷出未來宇宙所遭遇的最壞結果,在最糟糕的情況下,在167億年之後宇宙時間將終結於一次暗能量的“宇宙大撕裂”。

暗能量的可能候選

光壓極為可能就是暗能量。由馬克士威的光壓方程式p=KT^4/c以及盎魯效應(Unruh effect)T=ah'/2pi*k*c,我們可以得到光壓p與加速度a的四次方成正比 ,這意味著光壓會造成我們的四維宇宙時空加速度膨脹。光子由星系中心被發射出來可一直到達宇宙邊緣,透過光壓的作用使宇宙膨脹,因此有些科學家認為光壓為暗能量的可能候選者。

大坍縮理論

2003年2月9日據英國《每日電訊報》報導,美國航空航天局(NASA)本周將宣布一項新發現,證實宇宙中“暗能量”的確存在。這種暗能將會抵消宇宙星系重力的作用,使宇宙一直不斷膨脹下去,永遠也不會發生如劍橋大學物理學家史蒂芬·霍金教授所預言的那種“宇宙大坍縮”現象。NASA的這項聲明將會徹底推翻在科學界爭論了幾十年的“宇宙大坍縮”理論,從而引發宇宙學上的革命。宇宙不會發生“大坍縮”。

據報導,在過去一百年里,從阿爾伯特·愛因斯坦到史蒂芬·霍金的大多數科學家們,一直都認為宇宙最後將停止膨脹,並由於星系重心吸引力作用向內部坍縮,使所有星系越聚越緊,最後形成一個緊密的物質團,從而摧毀宇宙中所有的生命。然而NASA最近的研究指出,科學家以前的這種理論是錯誤的。

由於離我們遠去的物體所發出的光波長會變長,而在光譜中,波長較長的光偏向紅色。通過太空望遠鏡探索太空,科學家可以測量出星系光譜的紅移量,NASA科學家們通過測算,發現宇宙中的星系正在以加速度遠離我們而去,也就是說宇宙的確在加速膨脹。NASA的科學家認為,只有一種現象才能解釋這種“加速”膨脹現象,那就是宇宙中確實存在著一種“暗能”,正是暗能引起了宇宙的這種加速膨脹現象。據此,NASA科學家認為宇宙膨脹的速度將越來越快,根本不可能發生如霍金等科學家所預言的宇宙膨脹到極限後發生的“大坍縮”現象。NASA新發現將改變人類宇宙觀劍橋大學天體物理學家安東尼·拉森比教授對《每日電訊報》記者稱,NASA的聲明將改變人類的宇宙觀。“這將是一個跨時代的發現。”而另一名科學家對記者解釋道∶“這就像向空中扔出一個球,如果地球引力是惟一的作用力,這隻球最後將減緩速度,並開始落向地面。可是現在我們從宇宙看到的卻是這隻球不但沒有減緩速度下落,反而以加速度逃離我們而去。”他認為NASA的這項發現或許將成為人類宇宙學史上最重大的發現之一。愛因斯坦“最大的錯誤”原來正確宇宙的命運曾經困擾過人類歷史上最偉大的科學頭腦。1917年,為了使自己的廣義相對論的等式成立,愛因斯坦曾構想宇宙中有一種未知的能量存在,他將其稱之為“宇宙常數”,愛因斯坦認為這種名叫“宇宙常數”的能量能抵消星系引力的作用,使宇宙保持一個不變的大小。然而,當後來天文學家通過哈勃望遠鏡發現宇宙正在不斷向外膨脹的天文學證據後,愛因斯坦不得不放棄了他的觀點,認為“宇宙常數”是他科學觀點中一個最大的錯誤。不過,NASA的新發現將顯示,愛因斯坦提出的“宇宙常數”觀點完全正確,儘管愛因斯坦認為“宇宙常數”存在的理由是錯誤的。

在1998年創下全球天文數字銷售量的科學書籍《時間簡史》中,劍橋大學物理學家史蒂芬·霍金斷定宇宙最終將結束膨脹,並向內部坍塌毀滅。霍金教授的觀點早在1997年就遭到不少科學家的挑戰和質疑。NASA的研究數據將徹底結束人類宇宙史上這個最具懸疑的大爭論。

霍金教授在接受記者採訪時,對NASA的發現他並不感到氣餒,他稱自己仍將繼續堅持自己的理論,並認為他的理論和NASA的發現完全可以兼容。地球和人類照樣會毀滅,儘管NASA的發現意味著宇宙將永遠膨脹下去,不過對於人類的命運來說,宇宙永遠膨脹和膨脹之後“大坍縮”的結果都是一樣的。因為當宇宙膨脹到一定時間後,宇宙中所有普通物質如恆星和行星的能量,包括太陽都將被消耗殆盡。在數萬億年後,宇宙中將到處充滿巨大的黑洞,黑洞碰撞後將不斷引發宇宙間的大爆炸,到那時,宇宙中將空無一物,只有無所不在的“暗能量”。

WMAP

根據中科院院士李惕李惕碚和博士生劉浩生成的WMAP的溫度譜(為了探尋邪惡軸心的存在),暗能量和暗物質占宇宙總能量的比例有所改變。暗能量從WMAP小組所公布的74%下降到了68%,而暗物質從22%上升到了28%。他們在論文中聲稱,這個結果與WMAP小組的結果相比,同其他觀測結果,如“飛鏢”球載望遠鏡,重子振盪,Ia型超新星等符合的更好。

哈勃望遠鏡的重大太空發現

| 自美國宇航局哈勃太空望遠鏡於1990年4月24日成功發射以來,現已迎來它的19周歲生日。在過去19年裡,該望遠鏡完成了88萬多次宇宙觀測,對2.9萬個宇宙天體拍攝了57萬多張照片。以下是19年來哈勃天文望遠鏡最重大的科學發現: |

宇宙中十大最怪異物質

| 在我們的宇宙空間中存在著一些奇怪的物質和美麗的現象,有些很大,有些很美麗,但有些卻非常怪異。現在讓我們來了解一下宇宙中十大最怪異物質。 |

天文學基本術語

宇宙中怪異物質

| 自然科學——天文學——宇宙探索>>>回到科學頻道 | |

| 星雲 | 包含了除行星和彗星外的幾乎所有延展型天體。 |

| 黑洞 | 黑洞是一個空間——時間區域,它的最外圍是光所能從黑洞向外到達的最遠距離,這個邊界稱為“事件視界”。 |

| 白洞 | 白洞是時間呈現反轉的黑洞,進入黑洞的物質,最後應會從白洞出來,出現在另外一個宇宙。 |

| 超新星 | 是某些恆星在演化接近末期時經歷的一種劇烈爆炸。 |

| 暗能量 | 是一種不可見的、能推動宇宙運動的能量,宇宙中所有的恆星和行星的運動皆是由暗能量來推動的。 |

| 暗物質 | 是指那些不發射任何光及電磁輻射的物質。 |

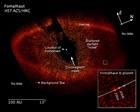

| 類星體 | 又稱為似星體、魁霎或類星射電源,與脈衝星、微波背景輻射和星際有機分子一道並稱為1960年代天文學“四大發現”。 |

| 中子星 | 是恆星演化的最後產物之一,是緻密星的一種。 |

| 脈衝星 | 就是變星的一種。脈衝星是在1967年首次被發現的。當時,休伊什的研究生S.J.貝爾,發現狐狸星座有一顆星發出一種周期性的電波。經過仔細分析,科學家認為這是一種未知的天體。 |

| 微中子 | 一種不帶電荷,且質量幾近於零的粒子,這種粒子的速度接近光速。 |

| 耀變體 | 耀變體是類星體中具有高能量和變化特徵的一類,被認為在朝著地球的方向上具有物質噴流,導致呈現比其它類星體更為高能的特徵。 |

| 宇宙微波背景輻射 | 宇宙充滿了溫度剛剛超過開氏2.7度、能用地面射電望遠鏡和人造衛星上的儀器探測到的輻射之海。 |

| 鑽石星球 | 美國天文學家2010年9月觀測到一顆星球,它直徑達4000公里,其核心是密度極高的結晶碳(即鑽石),重量相當於10的34次方克拉。 |