簡介

普利禪寺

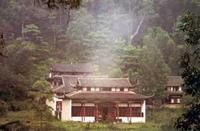

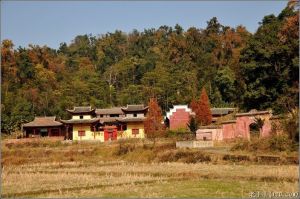

普利禪寺普利禪寺始建於唐鹹通中期,為曹洞宗祖庭,幾經興廢,1988年重修。寺廟占地面積6806平方米。建有大雄寶殿、昆靈殿、僧寮、藏經閣等,總面積996.6平方米。普利禪寺位於江西省宜豐縣同安鄉的洞山,古木參天,山石奇偉,風景秀麗,洞山古有普利寺,為神宗曹洞宗之祖庭。從同安鄉政府所在地去洞山,走依山就勢的十里古道,穿過羅漢林,越過金剛嶺,近洞山山口一處牌樓聳立,上刻“古洞雲深”四個莊嚴道勁的大字。離牌樓不遠,在水流湍急的葛溪上,橫跨著逢渠橋,橋為單孔石砌,是宋代人為紀念洞山良價憚師而建造的。現任方丈妙法法師。

歷史文化

普利禪寺

普利禪寺據說當年良價禪師到雲岩曇晟禪師處參禪問道,臨別之時,良價向曇晟禪師說:“師父去世後,忽然有人問我還能形容師父的樣子麽?我將如何回答?”曇晟禪師沈默良久,然後回答說:“只是這個。”洞山良價沈今一會兒,曇晟禪師說:“你今後擔當起弘法的大事,應當審慎。”良價懷著未完全了悟的心境,辭別了老師,但師父所說的“只是這個”還不時索繞腦中。有一天,良價來到洞山的葛溪,正當要渡過之時,忽然發現水中自己的倒影若隱若現,於是徹悟“只是這個”的禪意,因此他當下立即作了一個偈,頌:“切忌從他覓,迢迢與我疏;我今獨自往,處處得逢渠。渠今正是我,我今不是渠;應須恁麽會,方得契如如。”

普利禪寺

普利禪寺良價了悟之後,隨即募化洞山的山場田地,建起了普利禪寺。良價建寺以後,四方的僧徒陸續來到洞山學取禪法,人也越來越多,洞山良價的名氣也越來越大,寺院的規模也逐漸增修,晨鐘暮鼓,香火鼎盛。就連居住在曹山(今江西宜黃縣內)的本寂和尚也來向良價學習,本寂盡得良價之心意,遂將良價的主張為文閘發,他們師徒共同倡導「五位君臣說」,即良價為接引、勘驗悟學之人的學說和方法。用“正”(體、空、真、理、淨),“偏”(用、有、俗、事、染),“兼”(非正非偏,亦即中道)三個概念,配以“君”、“臣”之位,用以分析佛教真如和萬有的關係,用以教授上中下三根的學法之人。那些承認有真如本體,而不知萬物由本體派生,忽視用的關係,這種人屬“君位”。承認現像是假,不知求本體,忽視體,這種人叫“臣位”。承認現象為假,又追求本體,但未至極點,叫“臣向君”,承認有本體,開始由體及用,但未至極點,叫“君向臣”。而本體和用相即不二。不落有無的為“君臣道全”,這是覺悟最高的境界。

良價和本寂的禪風以回互細密著稱,後來各地僧眾尊良判為“曹洞宗匠”,將他們這一派稱為曹洞宗。良價禪師圓寂後,唐懿宗追封他為“悟本大師”,並敕建慧沈寶塔於普利寺之後,人們又稱此塔為良價塔。

十三世紀中葉,日本承陽大師道元來華學佛後將曹洞的旨傳入日本,曰本開另一支洞奇葩。至今曰本有曹洞宗信徒五六百萬,常常有曰本曹洞宗信徒來曹洞山參拜。

寺內景觀

普利禪寺

普利禪寺 普利禪寺

普利禪寺普利禪寺由山門、昆靈殿(又稱天王殿)、大雄寶殿、後法堂、藏經樓、祖師堂、方丈室、齋堂、僧寮組成。建築物皆依山勢一層層遞級而立,造成步步高升之情態。

山門,距殿閣有百米之遠,為坊式建築,門前有一“千年羅漢松”,標牌上寫有唐代師虔禪師植此樹時所題的詩句。

昆靈殿,為磚木結構,重檐翹角,歇山頂。門闊五間,進深丈八。正面懸有“佛在性中”木匾,乃清嘉慶二十三年(一八一八年)洞山正宗三十八代住持海壽禪師書寫製作。殿內供彌勒、韋馱及四大天王。

大雄寶殿,亦為磚木結構,占地五百五十平方米,飛揚翹角歇山頂,紅色的木柱粗可盈抱。釋迦如來與阿難、迦葉為貼金像,兩側列彩塑十八羅漢。側座為高大的千手千眼觀音;文殊菩薩騎青獅、普賢菩薩跨白象又側立於兩側。

藏經樓,純木結構,高三層,二十餘米。重建於清康熙壬子年(一六七二年)。底層即後法堂,供奉泰國送來之漢白玉石雕地藏王。樓之二層設內經堂,懸「全堂像」及歷次日本來客所書之字幅與題贈。最上一層貯有古今佛學著作。

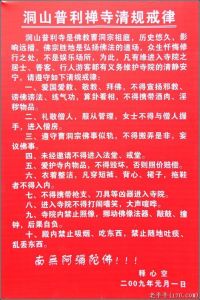

普利禪寺寺規

普利禪寺寺規祖師堂,正在興建,擬立從菩薩達摩經二祖、三祖而六祖惠能、七祖青原行思...直至十一世祖洞山良價,這一系列禪宗祖師之塑像。

洞山是一充滿神秘色彩的“洞天佛國”。跨山溪而橫陳的“逢渠橋”乃宋代建築,今已列為江西省重點保護的三座宋橋之一。這是為紀念開山祖良價在此處一高懸瀑布之下的水潭中睹影逢渠(“渠”即古漢語之他字)而立的。此橋不僅有宋代石拱橋特異之結構形式,且以其刻有建橋年代和捐資人乃一老嫗而充滿神奇傳說。拱側嵌立高浮雕二守橋武士,更為世間石橋之獨有。

扣擊頂端能發出木魚響聲的巨大“木魚石”,傳說是良價與八仙之一的鐵拐李鬥法時所遺。

“晝開夜合”的危崖險關,其傳說載入本縣縣,列為縣“八景”之一的“夜合靈跡”一景。

“考功泉”水潭,說是能從官員的倒影清濁而考察出其人之功過。

“鹽井”傳說本可源源不斷生出鹹鹽,有奸僧盜謀私利,井即柘涸。井旁石崖還刻有道出此謎的元代高僧的詩篇。

“七仙橋”、“饅頭石”、“試劍石”、“九牛奔槽”等等景致,無不充滿神奇傳說。

逢渠橋

逢渠橋普利寺風光奇秀,遠處層巒疊翠,鬱鬱蔥蔥,近處茂林參竹遮天蔽曰,陽光透過樹縫枝際照射進來,把古老的樓閣染得聖光金輝。在葛溪兩岸的山頭上矗立著百座石料雕琢疊砌的佛塔,這是洞山歷代名僧安葬處。當地政府在文物普查時發現洞山一處就有四十四座用花崗岩構築的佛塔。這些佛塔坐落在山坡地,處境幽僻,背風向陽,視野開闊,其中有唐代的、明代的,而大部分是清代的。多數佛塔結構完整,造型別致,紋飾多樣,雕工精細,類似洞山這樣在沿河構築的塔群在國內頗為罕見。時代各異、形式繁多的佛塔既是人們研究古建築藝術和佛教歷史的重要實物資料,又是後學佛徒參祖拜師的法器。

普利禪寺復建

2010年8月30日上午,洞山普利禪寺舉行了隆重的復建奠基儀式。洞山普利禪寺復建工程總投資6000萬元,建築面積1.5萬平方米,預計工期為三年。目前已經完成了復建的測繪、勘探、規劃設計以及施工道路、電力線路、場地平整等前期施工準備。復建完成後的洞山普利禪寺將成為宜豐禪宗文化旅遊的一個新亮點。

相關人物介紹

人物基本信息

中文名稱:良價

性別:男

生卒年:807-869

國別:中國

省:浙江省

地位:曹洞宗創始人之一

人物生平

中國曹洞宗開祖。幼從師誦《般若心經》,至‘無眼耳鼻舌身意’時,忽以手捫面,問曰︰‘我有眼耳鼻舌等,何故經言無?’其師異之,知其資稟異賦,遂令至五泄山從靈默披剃。二十一歲,至嵩山受具足戒。不久,謁南泉普願,深領玄旨。又訪溈山靈佑,參‘無情說法’之話頭。然不契。遂依靈佑之指示往詣雲岩曇晟,舉前因緣有省,然猶涉疑滯。於是更歷參魯祖寶雲、南源道明等人。後於過水睹影時,豁然開悟。乃嗣雲岩之法。大中(847~859)末年,於新豐山提撕學徒,不久,移豫章(江西省)洞山普利院盛振法化。

作品一覽

良價留有《語錄》三種,撰有《寶鏡三昧歌》、《玄中銘》、《新豐吟》、《綱要偈》、《五位君臣頌》、《五位顯訣》等偈頌。

相關事件

鹹通十年(869)三月朔,剃髮沐身,鳴鐘辭眾,大眾慟哭不止。師忽開目謂曰(大正51·323b)︰‘出家之人,心不附物,是真修行,勞生息死,於悲何有。’遂令主事僧辦愚痴齋。由於眾心戀慕不已,乃延七日,至八日齋畢,在方丈室端坐而寂,年六十三。敕謚‘悟本禪師’,世稱洞山良價或單稱洞山。嗣法弟子有雲居道膺、曹山本寂、龍牙居遁、華嚴休靜、青林師虔等二十六人。著有〈玄中銘〉、〈豐中吟〉、〈寶鏡三昧歌〉等。

良價少時在本鄉寺院出家,曾對《般若心經》提出疑問,師傅無法解答,便推薦他去隨高僧靈默學禪。21歲時,良價到嵩山受戒,然後開始遍游四方,首先參拜普願,初次對答就得到普願高度讚賞,普願對眾人夸道:“此子雖後生,甚斟雕琢”。良價從此名聲在禪林大振。之後良價往溈山參拜靈祐,又得靈祐介紹到雲岩參拜曇晟。得曇晟正傳後,良價繼續雲遊,一日,在涉山溪時看見水中自己的倒影,頓時悟道,因而作一偈語:“切忌從他覓,迢迢與我流。我今獨自往,處處得逢渠。渠今正是我,我今不是渠。應須恁么會,方得契如如。”

唐宣宗大中13年(859),良價雲遊到宜豐洞山,當地富紳雷衡為之捐地,良價從此在此創寺講法,從學者時達500人。在洞山,良價倡立了“五位君臣”說,視佛性為世界的精神本體,萬事萬物為現象;作《五位顯訣》,對其所創教義加以詳細闡述。良價強調頓悟,反對“拘束其心”地漸悟。其禪風則以回互細密見稱,一時風糜禪林。四方僧侶紛紛到洞山學法。弟子本寂師從良價數年並得良價衣缽,後又到曹山(今江西宜黃境內)進一步弘揚師法,愈使洞山宗風廣揚。

因良價住洞山首創禪宗新法,本寂居曹山續振此法,故後世將此法稱為“曹洞宗”,為中國禪宗五家之一,並成為中國禪宗主流。日本僧侶瓦室能光也曾千里迢迢求法於良價,並在洞山住了30年。良價圓寂後,新羅僧人利嚴從良價另一法嗣道膺學法,歸國後創須彌山派。公元13世紀,日本僧人又將曹洞宗傳入日本,開立日本曹洞宗,與臨濟宗共為日本兩大禪宗主要派別。《五燈會元》曾載道:“洞上玄風,播於天下。故諸方宗匠,鹹共推尊之曰:‘曹洞宗’”。

唐懿宗鹹通10年(869)3月,良價端坐圓寂,終年63歲。唐懿宗賜良價"悟本禪師"法號。良價真身葬洞山普利寺後,立石塔,稱"慧覺寶塔",俗稱“價祖塔”,是為中外曹洞宗信徒共尊之祖塔。

軼事

從其母親給他的信(附於《悟本禪語錄》後,見《大正藏》第四十七卷,以下所引未注出處者均據此《語錄》)來看,其家庭的文化程度很高,自己從小也受到了很好的教育,具孝行。但其父死得早,一兄一弟都不大孝順。

良價少時出家,跟師傅學《心經》,當讀到“無眼耳鼻舌身意”一句時,他摸著自己的臉對師傅說:我有眼耳鼻舌,經中為何說無?師傅大驚,忙稱自己不配當你老師了,推薦他到金華境內的五泄山找靈默禪師剃度,靈默是馬祖道一的法嗣。二十二歲時,良價到嵩山受具足戒,然後遊方各地,先到安徽貴池參也是馬祖門徒的南泉普願,南泉稱讚他為“甚堪雕琢”的好料子,良價卻說,您不要“壓良為賤”啊!這兩句對話,一時成為名談。接著又到湖南參溈山,請教南陽慧忠講的“無情說法”是什麼意思。溈山介紹他到湖南澧陵(今醴陵)去參雲岩曇晟(屬青原下三世)。在曇晟處,良價也未得悟。辭別曇晟之際,良價問他,假如您百年之後,有人問我老師的禪法宗旨是什麼,我怎么回答?曇晟說,告訴他“只這(個)是。”這包含“即事而真”的意思。良價不明白,帶著困惑離去了。後偶然過河,在水中看到自己的倒影,猛然大悟,作悟道偈一首,“切忌從他覓,迢迢我與疏。我今獨自往,處處逢得渠。渠今正是我,我今不是渠。應須恁么會,方得契真如。”從我身和影子(我和渠)的關係上體悟到了理與事、體與用、佛與眾生的關係。不要向外(他)馳求,這只會與理、與體、與佛性(我)愈來愈遠,而不能契得真如。理體能隨機緣起事用,形成處處現象(渠),而它們(渠,現象)都由本體緣起,本身都是空幻不實的,都歸之於本體(我)。一旦認識到這點,就不會再被現象迷惑,就能在每一現象中體認本體。良價所悟的,正是曇晟即事而真的“寶境三昧”,但曇晟一直未對他說破,這一點良價十分感激。

母子關係

出家十年,他母親十分想念他,家中也不很和滿,希望他回心轉意,但他遠隔千山萬水,給母親修書一封,卻是表示歸空門報佛恩的決心不改,勸說母親希望她也能“收心慕道”。母親苦勸不住,訴說養子之艱辛,盼望他效目連尊者待母一樣度脫自己。

唐大中末年(860),良價到新豐山接引學徒,後來又到豫章高安(今江西省高安縣)的洞山舉揚宗風,後人因而稱其為洞山良價。鹹通十年(869),良價病重,三月里的一天,他剃髮澡身,披上法衣,召集僧眾,閉目在座,僧眾以為他死了,悲號不絕。良價忽然又睜開雙眼,他指示眾人,出家人要心不附物,哭沒有什麼益處,又命辦齋,叫“愚痴齋”。七天后,良價入滅,後來謚悟本禪師,塔號慧覺。

禪法貢獻

良價的禪法,重在理事俱融,吸收了華嚴宗的看法,也是遠承青原下石頭希遷的思想。

在宇宙觀上,良價提出了空的原則,體現在他講的“三種滲漏”,即三種錯誤認識上。第一種是“見滲漏”,是認識方面的錯誤,“機不離位,墮在毒海,妙在轉位也。”以世俗認為的客觀世界(色)為認識對象,執著色為實有,所以掉入毒海中,根治的妙法,將認識對象轉離開原位,即以色為空,就可消除這一錯誤。第二種是“智滲漏”,“滯在向背,見處偏枯。”這是情識本身的錯誤,人們的認識本身總想作出取捨,陷入彼此兩邊,是片面性的,無生命的。這是講識空,世俗認識的空。否定這種認識的方法是不落兩邊,不作取捨,由此說明不僅色空,情識也是空,主客觀世界均空。第三種是“語滲漏”,是語言本身的錯誤,說明語言本身也應該空掉。“體妙失宗,機昧終始。”眾生的語言是死句,失去宗旨,缺乏妙機。

良價的禪法以偏正回互為核心,偏喻事、用,正喻理、體。回互指圓融無礙。偏正關係有五種:正中偏、偏中正、正中來、兼中至、兼中到。正中偏,正位中應有偏位,不能執著正而忽視偏,只講理而忽略事,但人們的迷執正在此處,頌曰:“三更初夜明月前,莫怪相逢不相識,隱隱猶懷舊日嫌。”(《洞山五位頌》)三更、初夜、明月前均指黑,黑白未變,黑中虛明。良價以黑喻正,以明或白喻偏,黑暗中什麼都認不出,而不知黑中有明。對這種片面性的錯誤,如果能認識到正中有偏,也能圓融偏正了,“若能就偏辨得,是圓兩意。”《洞山五位顯訣》偏中正,就偏位看,偏中應有正,偏不坐於偏,但眾生卻是執於偏而不知正,頌日:“失曉老婆逢古鏡,分明覿面更無真,爭奈迷頭還認影。”(《洞山五位頌》)失曉和古鏡都指明,明中露黑,陰晦模糊之明,老婆(老太婆)喻白,白髮之白,白髮老太借微弱的亮光在模糊的古老鏡子面前欣賞一頭白髮,只知白而不知黑。如果能悟得偏位中有正位,叫有語中無語,也融合了理事關係。正中來,正位中來,即偏都是從正而來,正全體起用而有偏。這是在正位角度講偏正回互。頌曰:“無中有路出塵埃,但能不觸當今諱,也勝前朝斷舌才。”(同上)認識到正全體而為偏,就是無路中有路,無語中有語。兼中至,偏兼偏正,或偏中至,是偏位中來,偏位中有正位,偏全用即是正之體,從偏的角度講偏正回互。要認識到不但正全體為偏之用,還要認識偏本身就是正,這樣偏正互融平等,頌曰:“兩刃交鋒不須避,好手有如火里蓮,宛然自有沖天氣。”(同上)兩刃(喻偏正)勢均,交起手來沒有勝者也無負者,又彼此無傷,平等無二。兼中到,上述兼中至中講的“至”,為未到而至,還有情識在途中,這種情識還存個偏和正,還沒有到不偏不正,偏正俱忘的境界,而這個境界是兼中到才具有的,頌曰:“不落有無誰敢和?人人盡欲出時流,折合還歸炭里坐。”(同上)上述四種情形都有執著,有偏有正,只有在否定這四種“時流”的基礎上,才是不落有無,不落偏正,這才是真正的回互,真正的正位。“炭里坐”喻真正歸到回互的正位(黑位,炭喻指黑)。

良價把這種偏正回互的最高境界喻為銀碗盛雪、明月藏鷺、青山白雲(青山不礙白雲飛之意)、露地白牛。稱之為三種綱要中的“不墮凡聖”綱,“事理俱不涉,回照絕幽微,背風無巧拙,電火爍難追。”(《綱要三頌》)這也是空的境界。

良價接引學人的方法有五位功勳和三路接人等。

五位功勳指向、奉、功、共功、功功這趨向解脫的五階段。

向是功勳建立之初,堅定信仰,不可一時中斷,良價說:“吃飯時作么生?”“得力須忘飽,休糧更不飢。”(《洞山五位功勳》,《人天眼目》卷三)吃飯時也不能中斷這種功勳。這種信仰的對象是真如本體,向即趨向真如之體。良價頌曰:“聖主由來法帝堯,御人以禮曲龍腰。有時鬧市頭邊過,到處文明賀聖朝。”(同上)帝堯、聖朝皆喻真如。

奉,奉承,敬奉。良價答奉義時說:“背時作么生?”“只知朱紫貴,孤負本來人。”(同上)敬奉真如之體能得功勳,背離真如也能得功勳,事中有理,在事相中也能建立功勳,這就是要悟到事中之理,否則這種“背”只迷於事(朱紫貴衣)而不知理(穿朱著紫之人)。

功即功用,進一步討論理事關係,良價答“功”義時說:“放下钁頭時作什麼生?”“撒手端然坐,白雲幽處閒。”一般認為拿起钁頭幹活才有功用,實際上放下钁頭也有功用,無用中有用,依理起事,依體起用,事顯理隱,講心空。

共功,也講理事關係,良價稱為“不得色”,“素粉難沉跡,長安不久居。”(同上)色全用為體,全事為理,色隱而空,事隱而理顯,講色法空。

功功,我法皆空而得大解脫,良價稱為“不共”,“混然無諱處,此外更何求?”(同上)不共指無法可共處,一切皆空,為最大的功勳。

三路接人是三種接引的具體方法,指鳥道、玄路、展手。鳥道原指鳥行空中無蹤跡,良價稱為“不逢一人”(《悟本禪師語錄》)。路途空曠,空無一人,沒有幫助,需自己獨行。也指良價不說破,讓人沒有下手處的接引方法。玄路本質上指回互的方法,有語中無語。展手表示無法可說。洞山良價有弟子二十六人,以雲居道膺、曹山本寂為著名,其中本寂繼承並發展洞山的思想,完成了曹洞宗的創立。

良價禪學思想

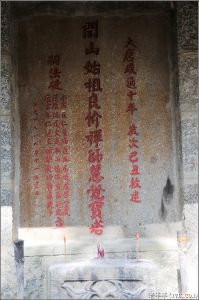

普利禪寺“慧覺寶塔”

普利禪寺“慧覺寶塔”良價禪學思想的真正形成是在他涉足洞山時,他看到水中映著自己的倒影,頓時“大悟徹悟”,由是作偈語:"切忌從他覓,迢迢與我疏。渠今正是我,我今不是渠。我今獨自往,處處得逢渠。須應憑么會,方得契如如。"

良價認為無須四處去求佛,佛在性中,心即是佛,覺悟不假外求,得道靠頓悟,用不著以打坐息想、起坐拘束其心地終年修行來漸悟。此後,良價陸續作了《玄中銘》、《五位君臣領》、《五位顯訣》等偈頌,用“正”、“偏”、“兼”三個概念配以君臣之位來對其教義加以闡述:

所謂正位,即是君位,含體、空、理,指本來無物,唯真如是本位。偏位即臣位,含用、色、事,指萬物有事相。偏中正,即臣相君,指唯見真如,不見事相,舍事入理,攝用歸體。正中偏,即君視臣,指唯見事相,不見真如,背理就事,從體引用。兼即君臣合道,指將體用、真俗、事理、淨染統一起來,正偏兼帶,事理混融,內外和合,非染非淨,非正非偏。

“五位君臣”說把萬法根源歸於佛性,以佛為世界最後的精神本體,即君位,而大千世界的萬事萬物,只不過是這個本體所顯現出來的現象而已。

曹洞宗禪風以回互細密見稱,其宗旨是萬物皆虛幻,萬法本源為佛性,這正是良價禪學思想的體現。

良價除作了《玄中銘》、《五位君臣頌》、《五位顯訣》外,還撰有《寶鏡三昧》、《綱要偈》、《新豐吟》。此外還編纂過《大乘經要》一卷。良價的言語經其弟子整理成《曹州洞山良價禪師語錄》、《筠州洞山悟本禪師語錄》各1卷,被曹洞宗信徒視為經典。至於良價的其他詩作及玄言則散見於歷代有關宗教著述中。

良價於唐鹹通十年(869)端坐圓寂,唐懿宗敕良價以“悟本禪師”諡號。良價舍利葬洞山,立以石塔,號“慧覺寶塔”,後世俗稱“價祖塔”。