法帖簡介

《上虞帖》

《上虞帖》【作者】王羲之

【年代】東晉

【書體】草書

【材質】麻紙墨跡

【規格】縱23.5厘米,橫26厘米

【字數】7行,58字

【收藏】上海博物館

《上虞帖》是王羲之因病未能得見朋友一面,而寫的一封信。信中也提到其他親戚朋友的近況。草書,麻紙本,7行,58字。作品風格面貌屬於王羲之晚年書風。

《上虞帖》又名《夜來腹痛帖》。收刻於《淳化閣帖》、《澄清堂帖》、《大觀帖》等刻帖中,明詹景鳳《東圖玄覽》、清安岐《墨緣匯觀》著錄。

法帖內容

釋文得書知問。吾夜來腹痛,不堪見卿,甚恨!想行復來。修齡來經日,今在上虞,月末當去。重熙旦便西,與別,不可言。不知安所在。未審時意云何,甚令人耿耿。

考釋帖中提到的“修齡”,是王羲之從弟王胡之的字;“重熙”,是王羲之的妻弟郗曇的字;“安”,是晉太傅謝安。帖中言“不知所在”,可知謝安其時不在上虞。謝安屢舉不起,當時在朝士大夫頻有煩言,至有“安石不出,將如蒼生何”之語。今又不知其所在,故云“未審時意云何”。又,王胡之為司州刺史,未行而卒,事在公元356年(東晉永和十二年)。

據帖中所記王胡之、郗曇二人之事皆發生於356年,《上虞帖》的寫作當在此年。

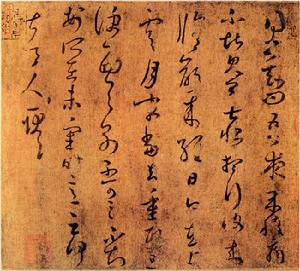

書法欣賞

《上虞帖》的草法隨意灑脫,輕鬆自然,不拘小節。首先,在筆法上它不是靠輕重提按變化來豐富線條內容的,而是以節奏和運行速度(疾澀之變)來充實線條內涵,提按為輔。其次,結構上強調開合變化,收放自如,所以字形構架的視覺效果顯露出一種“張力”的特徵。

鑑賞遞藏

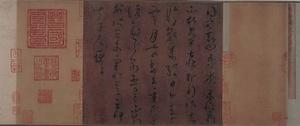

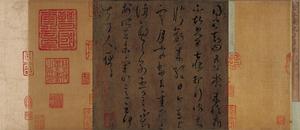

鑑賞 《上虞帖》全貌

《上虞帖》全貌《上虞帖》在明代藏晉王府,旋歸韓逢禧。至清初為保和殿大學士梁清標所藏。清嘉慶時為翰林商載所收。後又歸大興程定夷。明人詹景鳳將之著錄於《東圖玄覽》,並推許為“唐摹之絕精者”。1969年10月移上海博物館。《上虞帖》被定為贗品。複查時,負責書畫鑑定、傳拓工作的萬育仁不像贗品。1975年,經謝稚柳鑑定,又經上海博物館科學實驗室用軟X光透拍,顯現出南唐內府的收藏印“內契約印”朱印和“集賢院御書印”墨印,於是斷定此《上虞帖》為唐摹本。

作者簡介

王羲之像

王羲之像藏品信息(上海博物館)

藏品信息(上海博物館)

【名稱】晉上虞帖

【類別】書畫

【年代】晉朝

【文物原屬】

【文物現狀】現藏於上海博物館

【簡介】

縱23.5厘米 橫26 厘米。

《上虞帖》全帖共七行五十八字,根據釋文看,當是王羲之寫給親友的一則簡扎。帖中較多使用中鋒運筆,體勢超逸優遊,靈動卓約,與章草相比,筆畫中隸意漸失,字型間連貫流暢,說明此時王氏的書法,在總結前人的基礎上,已有了很大程度的創新。