簡介

到了宋、金時期,彩瓷有了新的發展,磁州窯系的白釉黑彩、白釉醬彩、綠釉黑彩、白釉紅綠黃彩,定窯的白釉黑彩、白釉紅彩、白釉金彩、黑釉金彩,吉州窯的白釉褐彩等,品類繁多,風格各異,繪畫題材也極為豐富,包括各種圖案、飛禽、走獸、花鳥、魚蟲、人物和詩詞等,構圖新穎活潑,畫風自然瀟灑。除紅、綠、黃彩和金彩繪於釉上外,其它均為釉下彩。工藝特色

元代景德鎮的青花瓷器是這一時代最負盛名的釉下彩瓷。釉下青花最早出現於唐代,但唐、宋的青花瓷均不成熟,產量很低,流傳不廠,尚屬初創階段。到元代,青花瓷成為景德鎮的主要產品。元青花的胎釉是在宋代青白瓷的基礎上發展起來的,它比北方磁州窯系的白瓷胎質堅薄,釉質光潤明亮。胎面用青花描繪各種繁麗的花紋,再罩一層白中微閃青色的透明釉,用高溫一次燒成。青花色澤幽雅明快,青翠披離,快人官感,令人賞心悅目。除青花外,釉里紅也是元代著名的釉下彩瓷。與青花瓷所用繪畫原料氧化鑽不同,釉里紅以氧化銅為呈色劑。成功的作品顏色紅艷,花紋瀟灑。裝飾內容和繪畫風格與青花基本一致。還有用青花、釉里紅同施於一器之上,並加鏤空裝飾的精美作品,青紅相映,尤為美觀。此外元代的藍釉金彩、藍地白花也是非常名貴的品種。歷史傳承

明代出現了唐、宋以後中國制瓷業的第三個歷史高潮。此時的景德鎮已發展成為天下窯器所聚的全國性瓷業中心,故有“有明一代,至精至美之瓷,莫不出於景德鎮”之說。特別是彩瓷生產的突飛猛進,揭開了數千年來陶瓷史上嶄新的也是最為光輝燦爛的一頁。明朝的彩瓷以青花、釉里紅、釉上五彩、釉上彩和釉下彩相結合的青花五彩、鬥彩等品種最為著稱,其次還有白釉紅彩、白釉醬彩、白釉綠彩、青花紅彩、黃釉青花、黃釉紅彩、黃釉綠彩、黃釉紫彩、紅釉綠彩、醬釉綠彩、素三彩等許多名目。洪武時期

明洪武時期是元瓷向明瓷發展的過渡階段,洪武時期的青花、釉里紅瓷器從造型到花紋裝飾都還帶有元瓷的風格,而且洪武瓷器多無年款,往往容易與元末瓷器混淆。由於1964年南京明故宮出土了紅彩雲龍紋盤的殘片,學術界認為洪武己有很精細的釉上紅彩瓷。永樂時期

永樂、宣德兩朝的青花瓷器,完全擺脫了元瓷的影響,形成了自身獨特的風格。永、宣青花胎質堅細潔白,釉質晶瑩肥厚,白中閃青。青花原料是由波斯進口的蘇麻離青。這種青料,發色明艷,色澤深沉濃麗,由於含鐵質較多,在瓷胎上作畫用料多的地方燒成後往往出現黑藍色帶有錫光的斑點,成為這一時期青花瓷器獨具的特點。用蘇麻離青在瓷胎上作畫,燒成後還會出現暈散現象,猶如用水墨在生宣紙上繪畫時所產生的墨暈效果一樣,點染自然,意趣倍增,但不甚適於用來描繪人物,故永、宣時期的青花瓷,人物紋樣較少,所見永樂青花胡人樂舞圖雙耳扁壺,由於青花暈散,人物面目五官均不甚清晰。這一時期還有一種青花瓷,畫工精細,青花花紋不見黑斑和暈散現象,所用原料可能是國產青料。永、宣青花最流行的紋飾為植物的花果,如牡丹、蓮花、茶花、菊花、牽牛、桃花、竹葉、蕉葉、卷草、歲寒三友(松、竹、梅)、靈芝、石榴、枇杷、蟠桃、荔枝、葡萄、瓜果等。動物紋有龍、鳳、麒麟、海獸、鸚鵡、喜鵲、魚藻等。此外尚有人物樓閣、仙人騎鶴、八寶、如意頭、輪花、回紋、蓮瓣、菊瓣、龜背、藏文、梵文等。這時期青花瓷的造型也很豐富;常見器形有盤、碗、蓋碗、壓手杯、高足杯、執壺、僧帽壺、背壺、三系竹節把壺、梅瓶、天球瓶、玉壺春瓶、扁瓶、扁腹綬帶葫蘆瓶、四方委角獸耳瓶、蓋罐、軸頭罐、水注、花澆、蓋豆、八角燭台、無擋尊、大口尊、石榴尊、魚簍尊、香薰、文具盒、漏斗、鳥食罐等。其中有不少器形都是經過精心設計而成的,結構合理,莊重大方。例如永、宣曲柄長流執壺,壺身形似玉壺春瓶,體高、頸長、口小、肩削。從肩以下漸大漸鼓,下腹最大,矮圈足小而微外撇。構成壺身外形的兩條曲線,流利而挺秀,由於重心在壺身下部,增加了器形的穩重感。長流按於中腹部,向上斜挑,近口部更向外曲,流口與壺口平齊,為了將長流與壺身連成一體,流與壺頸之間安一雲形短紐帶,使長流獲得了穩定而堅固的感覺,同時與安裝於另側壺頸、中腹之間的扁形長曲柄均衡對稱,十分諧調。咯小於壺底的矮圈足則承託了整個壺體。使執壺顯得分外端莊沉穩、美觀大方。在這樣一件造型優雅的器物上,通體用青花繪畫各種精美的花紋,再罩以肥潤瑩潔、白中閃青的袖汁,燒成後青花幽靚雅潔,清新明快,自然豪放,在藝術上可以說達到了青花瓷所能取得的最佳效果。同時它又是非常適合於日常生活實用的器皿,它的容量較大,壺身穩重,便於放置;長柄便於把握、提放;長流便於斟傾。在生活中不僅能滿足實用的要求,同時還給人以健美的享受。永、宣時期的新器型如竹節把壺、高頂蓋香薰、蓋碗、花澆、蓋豆、綬帶葫蘆瓶等都是構思巧妙、外形美觀而又切合實用的青花瓷器。宣德時期的灑藍 (雪花藍)、青地白花器,代表作品如灑藍盔碗、藍地白龍尊等都是極為名貴的佳作。永、宣青花瓷的成就,歷來被稱頌為“開一代未有之奇”確是非常允當的。

元代創燒的釉里紅彩繪瓷,明初繼續生產,但器形種類和產量均遠不如青花瓷豐富。所見傳世品有被認為是洪武時期的帶蓋梅瓶、蓋罐、執壺、軍持、玉壺春瓶、龍紋雙耳瓶、缽、盞托等、宣德時期的三魚高足碗、三果高足碗、龍紋碗、雲龍紋蓋碗等。宣德還有青花釉里紅高足碗、青花釉里紅蓋碗等。釉里紅與青花同為釉下彩,製作工藝相同,器形和裝飾花紋也基本相似。

宣德時期

宣德彩瓷最突出的成就是發明了釉下彩和釉上彩相結合的工藝。首先是將釉下青花和釉上

宣德青花五彩碗,造型秀麗,碗口外撇,腹部較瘦,下腹不下垂,接近永樂形制,可能是早

鬥彩工藝主要用於鴛鴦紋上,雄鴛鴦頂毛用深褐、淺綠彩描繪,頸部用深紅點繪羽毛,再覆以紅彩,並用紅彩勾喙。眼睛和雙翅用青花描繪。兩枚扇形三級飛羽用青花雙勾輪廓線,線內填淺褐彩。雌鴛鴦用青花繪眼睛、頂毛、雙翅,其它部位用褐彩點染。前者與(南窯筆記)所記述的“青料雙勾花鳥……成後復入彩爐,填入五色,名日填彩”,後者與“先於坯上用青料畫花鳥半體,復入彩料,湊其全體,名日鬥彩”的工藝正相吻合。雄鴛鴦扇形飛羽用的是“填彩”工藝,雌鴛鴦所用乃是先用“青料畫其半體”的鬥彩工藝。這兩種畫法都屬於鬥彩範疇。在此碗上,鬥彩面積雖然不大,只限於局部,但卻有著重要的意義,它開啟了有明一代鬥彩工藝的先聲,是目前僅見最早的鬥彩工藝。而且各種色彩的配置諧調美觀,花紋線條流暢自然,畫鳳細膩工整,說明技藝已很成熟。鬥彩工藝正是在其母體“宣窯五彩”中孕育、成長起來的。最後脫離母體而成為獨立的名貴品種。此碗的發現,證明明沈德符《敝帚齋余談》所記“本朝窯器用青花間裝五色,為古今之冠,以宣窯品最貴……”是信而不誣的。

宣德以後的正統、景泰、天順三朝,是景德鎮御窯廠生產的衰落時期。不見官窯瓷器傳世。所見民窯產品,時代面目亦不甚清晰。故習慣上稱這一時期為瓷器史上的空白時期或“黑暗”期。

成華年間

到成化年間,景德鎮的制瓷業再度復興,並取得了超越前代的藝術成就。成化一代,瓷

成化青花瓷常見花紋有龍鳳、麒麟、獅球、花鳥、折技花果、纏技花卉、蓮池水藻、八仙、人物、嬰戲圖、九秋花蝶、靈芝、八寶、朵雲、蓮瓣、蕉葉、海水等。

成化釉里紅也很成功,色澤鮮艷明亮,可與宣德產品媲美。所見器物有三魚碗、高足碗、青花釉里紅高足碗(見耿寶昌《明清瓷器鑑定》上冊)。

鬥彩是成化時期最著名的彩瓷。這時鬥彩己發展成為獨立的彩瓷品種,所用色彩比宣德時期更為豐富,除青花外,有鮮紅、油紅、嬌黃、鵝黃、杏黃、蜜蠟黃、薑黃、深綠、淺綠、松綠、深紫、淺紫、奼紫、孔雀藍、孔雀綠等十餘種釉上彩。一般鬥彩器物上多用三、四種釉上彩,多者五、六種。但也有用青花雙勾輪廓線,線內僅填一種彩色的作品。

鬥彩施彩方法,以填彩為主,即用青花在胎上雙勾各種花紋,然後罩以白釉,入爐用高溫燒成,再於釉上沿青花輪廓線內填各種彩料,復入彩爐用低溫二次燒成。除填彩外尚有覆彩、點彩、染彩等工藝。成化鬥彩器物為高檔細瓷、官窯上品,產量有限,即在明代後期已屬難得。據明萬曆《野獲篇》記載,萬曆時“成窯酒杯,每對至博百金”。《神宗實錄》更有“神宗時尚食,御前有成化彩雞缸杯一雙,直錢十萬”的記載。

成化鬥彩多為小型器物,典型作品有撇口把杯、高士杯、三秋杯、嬰戲杯、葡萄杯、高足杯、雞缸杯、天字罐、蓋罐、扁罐、膽瓶、碗等。裝飾花紋有人物、嬰戲、海水龍紋、鴛鴦蓮池、花鳥、蜂蝶、子母雞、纏枝蓮、葡萄瓜果、山石樹木、蔓草、團花等。著名的雞缸杯,畫雄雞兩隻,一引吭而啼,一回首顧盼。兩隻母雞正在低頭覓食,並呼喚小雞,六隻小雞聞聲展翅奔向其母,神情逼真,如見其態,如聞其聲。其旁襯以藍色山石、紅艷的牡丹和幽靚的蘭花、蘭草。畫面細膩生動,色彩柔和明麗,胎釉、紋飾均為成窯之最。

成化青花五彩器流傳極少,僅見官窯款青花五彩蓮塘鴛鴦盤一件。此盤繪畫風格與前述宣德青花五彩蓮池鴛鴦紋碗有許多相似之處,頗能說明兩者之間的繼承關係。此盤口沿內壁飾青花藏文一周,盤心為五彩蓮塘,繪蓮花三叢,五彩鴛鴦一對,還有慈菇和蘆葦。雌鳥在水面鳧游,雄鳥展翅於蓮塘之上。外壁亦為蓮塘,繪鴛鴦兩對。花紋布局、畫法與宣德碗基本相似,但無寬闊的青花龍紋邊飾,畫風也不如宣德時期那樣精細。青花原料為平等青,發色淡雅。藏文書法柔弱,不如宣德時期剛勁有力,挺秀美觀(見台灣《故宮藏瓷·明彩瓷》)。另一件成化五彩蓮池鴛鴦盤,不用青花,只用紅、綠、黃、紫和孔雀綠。盤內壁畫四條紅魚和蓮花,盤心為蓮池鴛鴦。兩鳥均為雄性,游向一致,畫風粗率。與上述宣德青花五彩碗、成化青花五彩盤風格不同,可能為時較晚。故宮還藏有一件成化五彩纏枝蓮扁罐,由於無年款,器型又酷似永樂,是否為成化作品,目前尚無統一看法(見耿寶昌《明清瓷器鑑定》上冊)。除上述幾種彩瓷外,成化尚有藍釉白花、白釉醬花、白釉綠彩、紅地綠彩、孔雀藍地綠花等品種。

弘治彩窯

弘治彩瓷繼承了成化時期的風格,無論造型、胎釉、花紋裝飾都與成化彩瓷近似。

弘治青花瓷胎質細薄,造型規整、秀麗。所用繪畫原料為與成化時期相同的“平等青”,發色淺淡清雅。紋飾纖巧細膩的程度,若與成化青花相比較,則有過之無不及。典型作品如“弘治青花纏枝蓮托八寶葫蘆瓶”,花紋總計七層。口部繪回紋,肩部如意頭文,上腹纏枝蓮紋,束腰部位上為仰蓮瓣,下為萬字雲紋,下腹為主題紋飾纏枝蓮托八寶和仰蓮瓣。花紋淡雅清秀、疏朗美觀(《明清瓷器鑑定》上冊)。弘治黃釉為明代黃釉之最,釉色淡雅、嬌艷、明快,達到了歷史的最高水平。故爾這時的黃釉青花盤釉質凝厚、釉面光亮、顏色鮮嫩,青花色調則比較深暗。黃釉綠彩為弘治首創,器型多為盤、碗之類,以黃釉為地,刻暗龍紋,上填淺綠色釉。典型器物如黃釉綠彩雙龍戲珠紋高足碗,碗內外壁均施黃釉,釉色嬌嫩。碗心暗刻“弘治年制”四字篆書款,上填綠彩(台灣《故宮瓷器選萃》29圖)黃釉綠彩瓷出現以後,明、清各朝無不仿製,但其精美程度均不及弘治時期的作品。弘治五彩也以清雅疏朗見長,典型作品為青花官窯款五彩松竹梅盤(《世界陶瓷全集》14冊)

正德時期

正德是明代彩瓷由中期向晚期發展轉變的過渡時期。早期作品仍保持成、弘的風格,胎質堅細,胎體輕薄,釉面肥潤,畫風細膩工整。中晚期逐漸向厚重、粗放的方向發展。正德青花,一般說來有三種類型,一種釉白胎薄,青花清雅;一種胎體厚重,青花藍中帶灰;一種為晚期改用回青料的作品,色澤深艷泛紫,與嘉靖時期青花色調相近。器型有梅瓶、雙獸耳瓶、葫蘆瓶、長頸瓶、花觚、花插、背壺、執壺、梨壺、軍持、罐、燭台、香爐、香筒、花盆、奩盒、硯台、筆架、插屏、碗、高足碗、雙層碗(諸葛碗)、盤、渣斗等。常見花紋有龍、鳳、翼龍、獅球、纏枝蓮、纏枝牡丹、月影梅、錦地梅花、團花、折枝花果、蕉葉、蓮瓣、卷草、八仙、仕女、高士、松下老人、嬰戲、如意、朵雲、錢紋、回紋、龜背紋、阿拉伯文等。青花釉上彩有青花紅彩、青花紅綠彩、青花黃綠彩、黃釉青花、青花五彩、鬥彩。此外還有白地五彩、素三彩、白釉綠彩、黃釉綠彩、礬紅地金彩、白釉火石紅、白釉醬花等。彩瓷發展到嘉靖、萬曆時期,風格又為之一變,總的趨勢是器型加大,胎體厚重,造型笨拙,製作較粗,彩色濃烈鮮艷,飾紋密滿繁瑣。嘉靖、隆慶和萬曆早期的青花多用回青做畫,色澤濃艷,藍中泛紫。花紋大都繁縟堆砌,缺乏層次,畫風也較粗率,藝術水平下降。這時除一般日常生活用具外,還流行大型器物,如缸、瓮、大瓶。萬曆中期以後改用浙青,藍中發灰,色澤較淡。

五彩瓷在嘉、萬時期有了很大發展,盛極一時,流傳下來的遺物數量頗多。官窯彩瓷多為青花五彩。釉上彩以紅、綠、黃為主。這時期的五彩一反成化彩瓷疏朗、幽雅、寧靜的風格,變為濃艷、暴烈、花紋繁密雜亂,布滿器身,華麗俗艷有餘,而高雅秀美不足。典型器物如萬曆五彩鏤空雲鳳紋瓶,器形碩大,高近50厘米。全身共繪七層花紋,口部鏤空如意紋,上施紅、黃、藍彩;頸部上層為五彩蕉葉蜂蝶、菊花,中層紅彩錦地,紅綠彩堆貼鋪首,圓形開光內用藍、紅彩繪圖案。肩部上層鏤空如意,紅彩錢紋鋪地,下層紅彩地開光,內繪五彩花鳥。腹部為主題紋飾——五彩鏤空雲鳳。自口及底,層層花紋密布,無纖毫隙地。可稱艷麗之至,但看上去卻一覽無餘。五彩器中也有少數色調比較含蓄的作品,如萬曆五彩花鳥蒜頭瓶,少用紅彩,花紋比較疏朗,所繪蓮池水禽,尚稱優雅。民窯五彩主要用紅、綠、黃彩,不用青花。其它釉上彩有黃地紅彩、紅地綠彩、黃地綠彩、黃地紫彩、黃地藍彩、柿地綠彩、素三彩等。嘉靖時還盛行金彩,如礬紅地金彩,綠地金彩、五彩描金等。其藝術效果與五彩相似。鬥彩在嘉、萬時期不甚流行,遺物不多。有仿成化的作品,比較精緻,施彩淡雅,畫風細膩,頗類真品。

明朝末期

明朝末年天啟、崇幀兩代,政治腐敗,社會動盪,階級矛盾和民族矛盾日益尖銳,明廷陷入內外交困的窮途末路,這一切不能不影響到景德鎮的制瓷業。這一時期官窯生產蕭條衰歇,產品質量大大下降,流傳下來的實物極少。民窯由於生產民間生活日用品,還具有一定的生命力。優秀的作品仍可保持萬曆時期的燒造水平。如天啟三年青花五彩纏枝蓮花蓋罐,造型規整,花紋工細,彩色鮮艷明快,是這一時期典型彩瓷佳作,這一時期彩瓷繪畫趨於簡率滿灑,多畫寫意山水、花鳥,頗類明代文人畫的風格。明朝中期景德鎮生產一種琺華器,這種器物是仿山西地方民窯陶胎琺華而用瓷胎製作的新產品。作法是在制好的瓷胎表面刻劃花紋輪廓線,再用胎泥在刻劃的花紋上堆成凸起的線條,然後人窯用高溫燒成。再於燒好的瓷胎上按花紋圖案的需要,施以藍、白、黃、紫、孔雀藍等彩釉。多用一種釉色鋪地,其它釉色填繪花紋,二次入窯燒成。器形有瓶、罐、缽等。常見花紋有花鳥、人物、神仙、雲龍、蓮瓣、瓔珞和鏤空裝飾。色彩濃麗,花紋富有立體感,有類浮雕,風姿獨具,是民窯中的著名產品。

清代彩瓷在明代的基礎上進一步發展,不斷創新,工藝上精益求精,取得了許多新的成就,超過了以往各個時代,達到了我國彩瓷藝術的最高峰。

清代順治

清順治年間,由於戰亂的原因,景德鎮官窯瓷器生產處於停滯狀態,因而流傳下來的官窯產品很少。這一時期民窯青花和釉上彩瓷數量較多,質量好的可以媲美康熙早期的作品。康熙初年發生了三藩之亂,景德鎮瓷業生產又一度陷入困境,直到康熙十九年才得到恢復和發展。青花瓷器以康熙民窯燒造最為成功,傳世品很多。六十年間,青花色調幾度變化,早期為灰藍色,釉色青白。中期翠藍,色澤鮮艷,青翠明快。色調深淺濃淡,變化多端,層次豐富,常多至八九層,“其青花一色,見深見淺,有一瓶一罐而分至七色九色之多,嬌翠欲滴”(見《景德鎮陶瓷史稿》214頁)。故素有“青花五彩”的美稱,釉面為粉白色。晚期藍色淺淡,藍中微閃灰色,釉色青白。康熙早期瓷器造型仍受明瓷影響,比較厚重古樸,中期以後胎體始逐漸變薄、變輕。清代青花瓷以康熙力最佳,《陶雅》說:“青花一類,康青雖不及明青之秋美者,亦可以獨步本朝矣!”康青器物有各種形式的杯、盤、碗、盆、盒、洗、瓶、爐、尊、花盆、香薰、筆筒、罐、花觸、繡墩、瓷磚、瓷板等。裝飾花紋官窯青花以龍、鳳、松竹梅、花卉為主,亦有山水人物。民窯青花繪畫內容豐富,畫面宏大,僅人物題材就有多種多樣,如耕織圖、十美圖、採蓮圖、漁家樂、左傳故事、三國故事、水滸、西廂、西遊記、竹林七賢、飲中八仙、王羲之換鵝、張旭醉寫、西園雅集、八仙上壽、四姐十六子、二十四孝、多子圖等。其中包括歷史人物故事、文學名著、小說、傳奇故事、名人逸事、宗教故事、宣揚封建道德的故事等等,不一而足。康熙中期更開始盛行用文、賦等篇幅較長的文字做裝飾。如《聖主得賢臣頌》,前後《赤壁賦》,前後《出師表》,《滕王閣序》,《岳陽樓記》、《醉翁亭記》等,人們在欣賞青花瓷器的同時,又為名篇佳句、秀麗的書法一快心目,這在瓷器的裝飾藝術上不能不說成是成功的創舉。康熙時期還流行各種色地的青花瓷,如豆青釉青花、黃釉青花、哥釉青花、灑藍地青花以及青花釉里紅、豆青釉青花釉里紅(釉下三彩)、青花礬紅等品種。釉里紅的特點是呈色穩定,但色澤比較淺淡。明代五彩瓷始見於宣德年間,盛行於嘉、萬時期,至清康熙又出現了新的高潮。這時除常用的紅、綠、黃、褐、紫等彩釉外,還有釉上藍彩和黑彩。釉上藍彩的使用代替了青花的作品,其藝術效果不亞於青花,甚至比青花更艷麗。在製作方面比青花五彩簡便,省卻了釉下彩繪的工序。黑彩多用於人的鬚髮、鞋帽、鳥獸羽毛、樹幹、山石的效染和輪廓線的勾勒等。到康熙晚期更用黑彩繪主題花紋(稱墨彩),或略加五彩做為陪襯,明代金彩多用於色釉地上,如紅地描金、綠地描金、醬釉描金等,而康熙金彩卻進而成為五彩花紋的組成部份,如五彩加金花鳥紋尊,金色的荷花與紅蓮碧荷相間,將畫面襯映得富麗堂皇,華貴無比。明代釉下青花與釉上五彩相結合的工藝在康熙時期仍然沿用,但已處於次要地位,主流是單純的釉上五彩。康熙五彩民窯勝於官窯,民窯五彩器型豐富,有各類瓶、罐、缸、爐、壺、尊、花觚、筆筒、盒、花盆、盤、碗、杯、瓷塑等。繪畫題材也頗為廣泛,諸如人物、花鳥、山水、神話、宗教、歷史、戲曲、小說故事等應有盡有。畫面宏大,氣魂雄偉。如畫左傳故事大盤,徑逾三尺,人物多至二百餘人(見《陶雅》)。其繪畫風格多模仿名家筆法,如人物頗類陳老蓮,山水取法王石谷,花鳥則似華秋岳。這種刻意追求繪畫效果的作品與明代帶有濃厚民間色彩和裝飾趣味的瓷畫完全不同,使五彩瓷的裝飾風格大為改觀。這種變化不限於五彩瓷,其它的彩繪瓷亦復如是。除白地五彩外,康熙還盛行色地五彩,如豆青地五彩、藍地五彩、灑藍地五彩、哥釉五彩、珊瑚紅地五彩、墨地五彩等。

康乾時期

康熙時期的創新品種是琺瑯彩和粉彩,兩者均為釉上彩。琺瑯彩又稱瓷胎畫琺瑯,這是因為取法於銅胎畫琺瑯(即景泰藍)而得名的。彩繪原料為進口的酉洋琺瑯彩料。彩料色調很豐富,多至十幾種。琺瑯彩瓷的製作方法是先由景德鎮官窯選用最好的原料製成素胎,燒好後,送到京師由宮廷畫師繪畫,在宮中二次人爐燒成。琺瑯彩瓷屬於皇室珍玩,製作極為考究精細,由於只供宮廷御用,產量低而成本高,故傳世品很少,且多為小型器物。如碗、盤、杯、碟、盒、壺、瓶等。康熙琺瑯彩用彩料鋪地,有黃地、藍地、紅地、綠地、紫地,白地少見。在色地上用各種彩料作畫,圖案多為各種花卉。彩料較厚,凸出於地面之上,富有立體感。色澤鮮艷明亮,花紋絢麗典雅。器底多書“康熙御製”四字雙行青花、藍料或紅料楷書款。粉彩瓷器出現在康熙中期,繪畫原料是於含鉛粉的玻璃白中加入呈色金屬而成。在工藝上深受琺瑯彩影響,用粉彩料於燒好的素胎上作畫,畫好後二次人爐烘彩而成。由於施彩厚,花紋凸起,有立體感。色彩既柔和淡雅又鮮亮明快。康熙時期粉彩尚處於初創階段,多與五彩同施於一器之上。故宮博物院藏康熙款粉彩花卉盤,紅花用肥脂紅、白花用白粉,其它彩料仍為平塗。雍正以後,粉彩工藝始臻精妙。

素三彩也是康熙時期釉上彩瓷中的名貴品種。其特點是不用紅色,以黃、綠、紫、藍等色為主。施彩方法或直接在燒好的素胎上用彩料繪畫,再罩一層透明白釉,用低溫二次燒成;或在燒好的白釉瓷上鋪一層色地,再繪彩畫。如黃地紫綠彩、黃地三彩、墨地三彩、虎皮三彩、綠地紫彩等。常見器物有素三彩三多盤、黃地素三彩花鳥鳳尾尊、綠地紫彩龍紋盤、黃地綠紫彩龍文盤、虎皮三彩碗等。

明宣德創燒的鬥彩工藝,終明一代盛行不衰。康熙時期的鬥彩上承明代並有所發展,製作精細。青花濃淡深淺,色階豐富,是其特點。如鬥彩槎上張騫小碗(見香港蘇富必公司《太倉仇氏抗希齋曾藏珍品圖錄》)。仿明作品,如雞缸杯、天字罐、花蝶杯等,都很精緻。這時還出現了釉里紅與釉上綠彩相結合的彩瓷,如釉里紅加彩牡丹紋罐等,也很精美。

雍正一朝,為時雖然短暫,僅有十三年,但在瓷器製作工藝上卻有突出的貢獻,達到了新的歷史水平。在康熙制瓷業的基礎上,皇帝對瓷器的特殊愛好和直接干預都促使景德鎮瓷業水平迅速提高。這時的官窯不僅派有督窯官,甚至由皇帝本人親自規定器物的造型、花紋圖案、色彩,先由宮廷製成木樣,交督窯官照樣燒制。督窯官奉命唯謹,為了解制瓷過程和工藝,不惜親至窯場,與“工匠同食息者三年”,使自己由外行變成內行,並進而成為制瓷專家。唐英就是雍、乾兩朝督窯官中一位成績斐然,聲名卓著的代表人物。

雍正瓷器造型盡改康熙古拙之風,變得異常輕盈秀麗,靈巧俊雅。雍正青花不如康熙青花色階豐富,色澤鮮艷。官窯器以仿宣德、嘉靖青花最為成功,仿永樂、成化、正德、萬曆等次之。器形有各式瓶、尊、罐、花觚、花澆、壺、盆、水水、碗、高足碗、盤、缸、繡墩、鼻煙壺等。仿明青花有大盤、雞心碗、高足碗、梅瓶、玉壺春瓶、抱月瓶等。

雍正時期釉里紅呈色穩定,色調紅艷。常見器物有釉里紅三魚大碗、釉里紅魚紋高足碗、釉里紅雙果文盤、青花釉里紅纏枝蓮雙耳尊、青花釉里紅玉壺春瓶等。青花和釉里紅髮色均很鮮艷。此外還有冬青釉地釉里紅和藍釉地釉里紅盤、碗等。

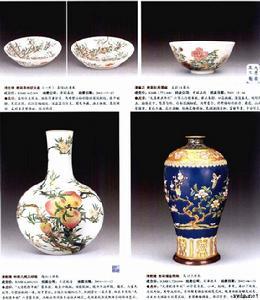

康熙早、中期彩瓷畫面宏大,花紋往往布滿器身,晚期畫面逐漸縮小。雍正時,花紋疏朗、纖細、飄逸,往往留出較多的空白地,因而畫面上的景物顯得悠遠寥闊,清新悅目。雍正時期由於粉彩的盛行,五彩已退居次要地位。這時五彩的特點是器型秀麗,畫面小,花紋精細,用彩也比較清淡。如上海博物館藏“五彩草蟲圖淺盤”,盤心繪玲攏石、草花、天牛;內壁繪三隻姿態各異的草蟲,形象逼真生動。紅彩用得極少。在大片白釉襯托下,愈益顯得清雅宜人,與以淡雅著稱的粉彩瓷異曲而同工。此外紅地五彩、綠地五彩、墨地五彩、醬地五彩等品種也頗為精美。粉彩發展到雍正時期,技藝純熟,色調豐富。這時的薄胎白瓷製作極精,在瑩潔如雪的白釉上用沒骨畫法給出濃淡相間,陰陽明暗,層次清晰而富有立體感的瑰麗花紋,嬌艷柔美,栩栩如生。繪畫題材有花鳥、人物、山水等,尤以花卉見長,所繪花樹、枝葉紛披,輕盈裊娜,搖曳生姿。盤碗之類的過枝花裝飾,花紋由外壁向上伸延,越過器物口沿,延續到器里,展開後成為一幅完整的畫面,新穎美觀,韻致不凡。如粉彩過枝桃果文盤,紅桃一樹,碩果纍纍,紅幅數隻,潮然飛舞,在細潤瑩晶的白地襯托下,艷而不濃,華而不俗。雍正粉彩有白地和各種色地彩繪,如珊瑚地、淡綠地、墨地、醬地、木紋地開光,有時還加飾金彩。

雍正琺瑯彩的特點是,除各種色地彩瓷外,多在白瓷上作畫,繪畫題材有花鳥、竹石、山水等。同時配以與畫中景物相應的詩句。例如故宮博物院藏琺瑯彩難雞牡丹紋碗,釉光瑩潤潔白,腹部繪稚雞一對,棲於花叢中。各色牡丹盛開怒放,旁題詩句“嫩蕊色金粉,重葩結繡雲”,鈐“佳麗”“金成”“旭映”紅方章,底部藍料書“雍正年制”四字楷書款。再如《故宮瓷器選萃》(台灣版)所錄琺瑯彩時時報喜把壺,腹部畫梅、翠竹、月季、山石和十二隻繞花飛棲的喜鵲。墨書詩句為“靈禽送喜梅花上,一個依時報一聲”,鈐“先春”、“壽古”、“香清”紅方章。器底藍料書“雍正年制”四字款,日本東京國立博物館藏琺瑯彩梅樹紋盤,一樹紅白相間的梅花,傍以翠竹,旁題“芳蕊經時雪裡開”之句,並鈴“佳麗”、“濤古”、“香清”肥脂紅方章。備極清雅柔麗。由於皇帝的愛好,這時出現了藍色和水墨琺瑯彩。如琺瑯彩墨竹圖碗,一面用墨彩繪竹石,一面行書題“色連雞村近,影落鳳池深”詩句。鈐“鳳彩”、“彬然”、“君子”篆文章,畫意清幽,書法俊逸。藍彩山水碗,更是景物幽深、格調高雅,題詩曰“翠繞南山同一色,綠圍蒼海綠無邊”。將詩、書、畫融為一體,詩中有畫,畫中有詩,意味深長集永。此外,還有墨地琺瑯彩,如墨地白梅小盤等。

歷朝鬥彩瓷器均以釉下青花配釉上五彩,雍正時用粉彩與青花相結合,粉彩淡雅柔和的特點在鬥彩瓷上表現得很突出,如上海博物館藏鬥彩花卉紋雙耳扁瓶,即用淺淡的青花勾出極細的輪廓線,釉上用粉彩填繪四季花卉和規矩花,計用肥脂紅、朱紅、粉紅、綠、淺綠、黃、藍、紫、褐等九種彩色,所繪牡丹、荷花、菊花、梅花,嫡娜多姿,淡雅明艷,若與成化鬥彩相比,似優勝一籌。同時期的仿成化鬥彩作品也很成功,如鬥彩雞缸杯、天字罐等。

乾隆一代六十年間,彩瓷的製作發展到歷史的最高峰,此後便迸入由盛轉衰的時期。乾隆青花以正藍色為主,呈色穩定,無暈散,畫面清晰,色彩明艷。青花玲嚨瓷是這時的新品種,做法是先於胎上用青花繪畫,並在適當的位置上透雕花紋,然後內外上釉,燒成後摟孔處透光度很強,使青花瓷愈顯得玲嚨剔透,優雅美觀。青花釉里紅色調同樣穩定鮮艷,釉里紅有深淺不同的層次。除白地外,尚有豆青地、天藍地、黃地、淺綠地等品種。如淺綠地青花雲波釉里紅龍紋雙耳扁壺,下部繪青花海水波濤,腹部繪釉里紅正面龍戲寶珠和青花雲紋。色彩艷麗,花紋精細。此外還有青花肥脂紫,或稱青花加紫,紫彩為釉上彩。

乾隆時期的琺瑯彩和粉彩瓷極為盛行,造型更加奇巧,紋飾尤為絢麗。工匠精心構思創造了由內外兩層組成的轉頸瓶和轉心瓶等新穎器形。轉心瓶外層鏤空,內瓶彩繪各種花紋,當內瓶轉動時,可由外瓶鏤空處窺見不同的畫面。轉頸瓶頸部可以轉動,頸部多書天干,瓶體書地支,轉動時可以組成“乾支”記日。雙體瓶也是這一時期的流行器形,或稱合歡瓶,外形似兩瓶粘合為一體。上海博物館藏琺瑯彩龍鳳紋合歡瓶,兩瓶體各畫彩鳳、菱龍和卷草紋圖案,由於不用大紅大綠,雖然五彩續粉,卻無濃艷之感(見《中國陶瓷,景德鎮彩繪瓷》);另一粉彩花卉雙體瓶採用了軋道工藝,色地半為深藍,半為深紅,其上用黃、白、綠、紅等色繪折枝花卉,尤為新穎瑰麗。乾隆彩瓷除繼承康熙以來的傳統工藝外,還大膽吸收了西方油畫的技法和題材,如聖經故事,西洋美女、天使、嬰兒、風景等。這類作品無論瓷質紋飾均異常精美。傳統題材有時也採用西洋畫法。如《陶雅》所載洋彩大盤,“對徑幾二尺,四周黃地碎錦紋……工細殊絕,背面相同。盤心畫海屋添籌之屬,仙山樓閣,綜紗凌虛,參用泰西界畫法……”

這時期的琺瑯彩和粉彩盛行軋道工藝,即在器物局部或全身色地上刻劃纖細的花紋,然後再於其上加繪各色圖案,或於錦地開光內給山水、花鳥、人物,並題乾隆御製詩篇,故有錦上添花的美稱。色地軋道和錦上添花的工藝,把瓷器裝飾得富麗堂皇,華美之至。但花紋卻未免過於繁縛堆砌,失去了雍正時期那種清新秀麗、飄逸優雅的風格和生動感。五彩和鬥彩瓷器在乾隆時仍然繼續生產,雖不乏佳作,但聲光已為盛極一時的粉彩所掩,工藝上也少有創新之作,不再為社會所重視。