簡況

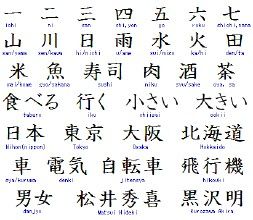

日文漢字(日文:漢字,假名:かんじ,羅馬字:Kanji)是書寫日文時所使用的漢字。《諸橋大漢和辭典》是最大的日文漢字字典,共記載接近5萬個漢字,不過在戰後的現代日文中常用的漢字大約只有數千個。(古典日文中則與繁體中文無異。)日本列島上原來是沒有文字的,所以一直使用中國的漢字,現在日本語言口音中80%左右是漢語的變音,日本的語言語音主要來源於商周時期到清朝的多時間段多層次的中國漢語方言口音和少量的吳越人口音、通古斯人口音、少量南洋群島的馬來人口音以及中南半島的印支人口音融合而來,因此日本文化受到了中國的深刻影響。

歷史

日文漢字

日文漢字戰國時秦國滅燕國、齊國和越國時,大量燕國人、齊國人和越國人逃到朝鮮半島和日本。中國的西周滅商之後,商朝遺臣箕子到朝鮮半島與當地土著建立了“箕氏侯國”。公元前3世紀到公元15世紀,朝鮮半島北部屬中國領土,在此期間和以後到清朝時當中國北方出現戰亂和災害時,陸續有大量中國人移民朝鮮半島,後來又從這裡向東向南到了日本。還有一條移民路線是從中國東部直接跨海到日本。

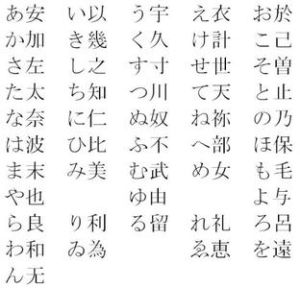

當時日文並沒有書寫系統,後來發展出一套源自《萬葉集》、稱為萬葉假名的表音系統,萬葉假名使用的是一套指定的漢字,純粹假借它們的發音來表記日文詩歌。以草書書寫的萬葉假名後來演變成今日的平假名。當時不被允許接受高等教育的女性也能使用這套平假名來書寫日文。平安時代大部分的女性文學都是以平假名來書寫的。片假名也是從差不多的方式發展的:寺廟裏面的學生把漢字的其中一部分分拆出來成為片假名,用來標註漢字的發音,還有漢文里的日語助詞。

隨著日文書寫系統得以成熟和發展,如今漢字用於大部分名詞、形容詞和動詞,而平假名則用來書寫動詞詞尾(送假名)、純日語辭彙、或者表記漢字難寫的辭彙。平假名也用於標記日文漢字的讀音(振假名)、和書寫給漢字水平不夠的人為對象的讀物,如小孩、日語學習者的書籍。

片假名則由於它的方形結構,用於象聲詞和外來語。片假名用來書寫外來語的習慣來的比較晚,外來語原先是用漢字書寫表意的,如「菸草」代表「タバコ」(tabako)。不過現在反過來有許多外來語辭彙正在代替一般辭彙。有語言學家估計現今常用日語有3分之1是外來語及和製英語。

日語包括日語(本土)、漢字還有外來語。在現在,日語中的漢字大多數屬於書面用語。而且其實,從十九世紀開始,中國向西方學習過程中,也從日本引進了不少辭彙,如現代中國政治方面基本都是從日本傳過來的。所以不僅僅是日本在學習中國,中國也在向日本學習。

發音

日文漢字的讀法分音讀、訓讀兩類。大部分日文裏的漢字都有音、訓二讀。音讀

指源自中國的讀]音,與中文的漢字發音近似。另可細分為[吳音、漢音、唐音]3類。公元5至6世紀,[漢字由中國或者朝鮮傳入日本,在此時傳入日本而得日文讀音的漢字,當時沒有讀法的名稱,學漢音之後,此讀法稱為「吳音」,「吳」是學漢音的留學生叫的蔑稱。另外,在奈良時代至平安時代,派遣往大唐長安學習的日本學者,把中國的漢字帶回日本,依這種方式得音的日語漢字稱為「漢音」;再加上鎌倉時代以後(南宋至明清),隨禪宗的留學僧或者貿易商人所傳入日本的漢字讀音,共稱為「唐音」。訓讀

日文漢字

日文漢字日文部分辭彙也有音、訓二讀,並有不同意思。例如「仮名」(假名)一詞,音讀為「かめい」(kamei),意思為假的名字。訓讀讀作「かな」(kana)的話則指用來書寫日文字的平假名、片假名的總稱。

為了表示漢字的發音,書寫日文時可以在漢字上添上假名,表示漢字的讀法。這種近似中文注音或拼音的標記,在日文叫做「振假名」(振り仮名,furigana)或「讀假名」(読み仮名,yomigana),常見於幼兒書籍、日語學習者書籍中,或用來表示不常用漢字或日本人姓名的發音。

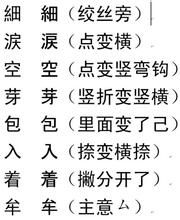

寫法

日語漢字的寫法大部分與繁體漢字(或正體漢字)相同,但是也有字形相異的漢字寫法不同,書寫時得多加注意。特別是日語中自行簡化的漢字。比如日語中的“角”“澤”。“天”在日語中是上一橫長,下一橫短,等等。外國地名舊譯

最初日本人用近音漢字翻譯外國地名(但這些漢字在日語和漢語讀音迥異),但之後大部分地名已改用片假名標記。以下列出部分:日文舊釋和中文今譯不同的國家:

| 日文今譯 | 日文舊譯(全寫) | 日文舊譯(簡稱) | 中文今譯 |

| アメリカ/米國 | 亜米利加 | 米國 | 美國 |

| イギリス/英國 | 英吉利 | 英國 | 英國 |

| イタリア | 伊太利/伊太利亜 | 伊 | 義大利 |

| オーストラリア | 濠太剌利 | 豪/濠/濠洲 | 澳洲/澳大利亞 |

| オーストリア | 墺太利 | 墺 | 奧地利 |

| オランダ | 和蘭/阿蘭陀 | 蘭 | 荷蘭 |

| カナダ | 加奈陀 | 加 | 加拿大 |

| デンマーク | 丁抹 | 丁 | 丹麥 |

| ドイツ | 獨逸 | 獨 | 德國 |

| トルコ | 土耳古 | 土 | 土耳其 |

| ノルウェー | 諾威 | 諾 | 挪威 |

| ハンガリー | 洪牙利 | 洪 | 匈牙利 |

| フランス | 仏蘭西 | 仏 | 法國 |

| ブラジル | 伯剌西爾 | 伯 | 巴西 |

| フィリピン | 比律賓 | 比 | 菲律賓 |

| ベルギー | 白耳義 | 白 | 比利時 |

| ロシア | 露西亜 | 露 | 俄羅斯 |

| 日文今譯 | 日文舊譯 | 中文今譯 |

| ウィーン | 維納 | 維也納 |

| ホーチミン | 柴棍/西貢 | 胡志明市/西貢 |

| サンフランシスコ | 桑港/舊金山 | 舊金山/舊金山 |

| シンガポール | 星港/新加坡 | 新加坡/星加坡 |

| ニューヨーク | 紐育/紐約 | 紐約 |

| パリ | 巴里 | 巴黎 |

| ハリウッド | 聖林 | 荷李活/好萊塢 |

| ハワイ | 布哇 | 夏威夷 |

| ベルリン | 伯林 | 柏林 |

| ロサンゼルス | 羅府 | 洛杉磯 |

| ロンドン | 倫敦 | 倫敦 |

| シカゴ | 市俄古 | 芝加哥 |

| ウラジオストク | 浦鹽斯德 | 海參崴 / 符拉迪沃斯托克 |

和製漢字

和製漢字,日語中又稱“國字”,與多數日本漢字直接借自中文漢字不同,它們是是由日人利用六書自創的。峠(とうげ;touge):山口,鞍部

榊(さかき;sakaki):楊桐,常綠樹

畑(はたけ;hatake):旱田,田地,專業的領域

辻(つじ;tsuji):十字路口,十字街,路旁,街頭

働(はたらく;hataraku):工作

躾(しつけ;shitsuke):教養。不常用,同仕付け。

雫(しずく;shizuku):水滴

咲(さく/さき;saku/saki):動詞,花開的樣子/XX的樣子(也有使動用法);也可用於名字中。

部分漢字亦逆輸出至其他漢字文化圈地區。如現代中文收錄:「呎」、「腺」、「癌」、「鱈」。

日語國訓漢字

部分日文漢字的意思和原來中文漢字的解釋有所出入。這些漢字被稱為「國訓」:沖oki(岸邊,取其「水中」之會意)

椿tsubaki(山茶花)

字型

日文漢字

日文漢字新字型:國;舊字型:國;音讀:こく(koku);訓讀:くに(kuni)

新字型:號;舊字型:號;音讀:ごう(gō)

新字型:変;舊字型:變;音讀:へん(hen);訓讀:かわる(kawaru)

舊字型在二次大戰之前使用,1946年由文部省引入新字型。

日本新字型基本上是通過去掉筆畫的方式,但也有例外。常見的如

新字型:歩;舊字型:步;音讀:ほ、ふ、ぶ(ho, fu, bu);訓讀:あるく、あゆむ(aruku, ayumu)

新字型:賓;舊字型:賓;音讀:ひん(hin)

非但沒有減少,反而增多。以上兩字都含有「少」字缺一點的部分,新字型就乾脆寫成「歩」,消滅了一個不常用的偏旁。

還有些新字型成為了近義字或同音字取代(按:此處指日語中,不以中文為基準思考),如

新字型:欠;舊字型:缺;音讀:けつ(ketsu);訓讀:かける(kakeru);(中文「缺」「欠」不同字。)

新字型:缶;舊字型:罐;音讀:かん(kan);(中文「缶」「罐」不同字。)

新字型:死;舊字型:屍;音讀:し(shi);訓讀:しぬ(shinu);(中文「屍」「死」不同字。「屍體」新字型寫作「死體」。)

新字型:部;舊字型:篰;熟字訓讀:「篰屋,heya」變成「部屋,heya」

有些新字型被簡化到被另一個毫無關聯的字來代替。如:

新字型:芸;舊字型:藝;音讀:gei;新字型只保留了舊字型的草字部「艹」與底部的「雲」。

原本「芸」音讀是「うん(un)」,訓讀是「くさぎる」(kusagiru),是「草(kusa)」和「切る(kiru)」的合成詞,即除草的意思。新字型裏這種讀法已經廢除了。

日常使用漢字

簡化字日本政府於1946年進行了一次文字改革,規定了1850個「當用漢字」。當用即「當前使用」或「應當使用」之意。這1850個之外的漢字不再使用,改以假名表記,或是用同音、同義字代替。於是產生以下情況:

殘骸→殘がい

附近→付近

由於社會人普通認為「當用漢字」對於社會影響實在太大,於是1981年10月1日日本政府又頒訂1945個「常用漢字」,新增少量漢字。並以「目安」為準(即一般社會生活中使用漢字的大致上的標準,不再有強制力)。

日本的中國文字簡化改革,最初實際上是脫漢運動,甚至有文字拼音化的計畫。這與漢語拼音或韓文漢字處境相同。