族譜的起源

族譜

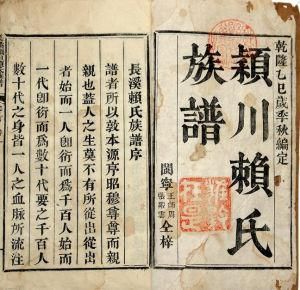

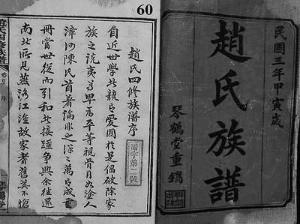

族譜家譜的起始與士族門閥制度有重要的關係。自魏晉以後,譜牒之學大盛,一些士族門官都以此互為誇耀。但隋唐及其以前得到譜牒早已亡佚殆盡,宋、元及明朝的家譜也所存寥寥。現在能見到的,主要是清代和民國時期的家譜。家譜的名稱很多,大體唐以前都稱家譜、家傳的,宋代又有宗譜或族譜之謂。到了明代,特別是清代以後,名稱更多,如宗譜、世牒、世譜、家譜、家乘、家志、譜錄等。

族譜的形式

家譜的形式有多種。在文字家譜出現之前就有口授家譜和結繩家譜。後來,人們有的用圖表裱制垂掛於中堂的,也有的裝訂成冊供家人翻閱的。歷史上,官宦人家一般都是採用裝訂成冊的家譜。而平民百姓、經商士紳、豪門則多為懸掛供後人供奉的圖表式家譜。

族譜的內容和作用

上古時期的家譜,僅為君王諸侯和貴族所獨有,家譜的作用僅為血統的證明,是為襲爵和繼承財產服務的,其內容也比較單一,僅為世系的說明。

魏晉以後,選官、婚姻以至社會交往都要看門第,這樣一來,家譜在政治生活、經濟生活和社會生活中的作用就大大增強,家譜的內容也比以往有所增加。

到了宋代,官方修譜的傳統禁例被打破,民間編撰家譜的風氣更加興盛,這時的家譜在政治生活中基本上不再發揮作用,其作用轉移到尊祖、敬宗、睦族上。家譜經常被反覆修撰,每次修譜,也就成了同姓同族人之間的大事。到了明清兩代,家譜修撰的結構已基本定型,流傳到現在的家譜也極為豐富。

家譜的內容主要包括三部分:第一部分是世系圖,即某人的世系所承,屬於何代、其父何人;第二部分是家譜正文,是按世系圖中所列各人的先後次序編定的,分別介紹各人的字號、父諱、行次、時代、職官、封爵、享年、卒日、諡號、姻配等。這些介紹性的文字,長者50餘字,短者僅二三字,實際是人物小傳;第三部分為附錄。

有些家譜,在立譜時,便確定了家族世系命名的輩分序列,而且事先標定字號,輩分清楚,鄉間名之為“排輩”,實則是排資論輩的意思。由於歷史上形成的重男輕女思想,男子在起“大名”時,必須以預定的某字作為名字的一部分。這個字要放在全名三字的中間或最末,各個輩數層次不一定完全一樣,但有著約定俗成的規矩。

族譜研究的歷史和現狀

族譜

族譜家譜的套用研究始於漢代,《史記》中有關帝王譜牒的記載,說明漢代司馬遷已經把家譜資料套用到史學領域一紀傳體史書的撰寫中去。後代史學家繼承了這一傳統,後代編撰的紀傳體斷代史如班固撰《漢書》、陳壽撰《三國》都不同程度地運用了譜牒資料。中國古代對家譜資料的套用主要在史書、方誌和人物評傳的撰寫過程,體現了譜牒的史料價值。

二、到了本世紀20年代,隨著社會科學新領域的開拓,有學者從人口學、優生學、遺傳學等新學科的角度肯定家譜的重要價值,並倡導對家譜資料進行深入研究。著名史學家梁啓超在1923年出版的《中國近三百年學術史》中說:“欲考族制組織法,欲考各時代各地方婚姻平均年齡,平均壽數,欲考父母兩系遺傳,欲考男女產生兩性比例,欲考出生率與死亡率比較......等等無數問題,恐除了族譜家譜外,更無他途可以得資料。”為此他提出廣收家譜並對家譜進行研究,“我國鄉鄉家家皆有家譜,實可謂史界瑰,如將來有國立大圖書館能盡集天下之譜,學者分科研究,實不朽之盛業。”古史辯派的創始人、著名學者顧須剛也說:“我國歷史資料浩如淵海,但尚有二個金礦未曾開發,一為方誌,一為族譜。”肯定了家譜在新的歷史時期所具有的重要的史料價值。

在梁啓超等的倡導下,學術界出現了研究譜牒的熱潮,北京圖書館致函社會各界廣徵家譜。(1945年楊殿殉撰《中國家譜學通論》就是利用館藏家譜撰寫的研究論文。)1931年南京國學圖書館館長柳治徵撰《族譜研究舉例》一文可視為對梁文的呼應,該文中有將太倉王氏與武進莊氏比較,分析人口的數量與增殖的例子,開了利用家譜資料進行人口問題研究的先例。利用譜牒資料對人口問題進行研究的學者還有潭其驤,其著《湖南人由來考》系根據氏族譜系資料對湖南7個縣的人口來源作了考證。建國以前在譜學研究領域頗有建樹的學者有潘光旦、羅香林等人。潘光旦從1929年發表第一篇論文《中國家譜學略史》以後,數年間陸續發表了《家譜與宗法》、《家譜還有些什麼意義》、《說家譜作法》等論文,還就遺傳與人才的問題進行研究,發表了《明清兩代嘉興的望族》、《中國伶人血緣之研究》、《人文選擇與中華民族》、《近代蘇州的人才》等;羅香林30年代起就重視家譜研究,1971年在香港出版的《中國族譜研究》論文集,大多為早年的研究成果。他們的研究對譜學理論的普及與發展具有不可磨滅的貢獻。

二三十年代中國學術界對家譜研究的熱情是由史學領域的變革引起的。近代史學的顯著特徵是打破了以往以政治史為中心的史學研究傳統,將史學研究轉為對人類社會生活的關注。新史家們認為,“欲知歷史真相,決不能單看檯面上幾個大人物幾樁大事件便算完結,重要的是看見全個社會的活動變化。”(梁啓超語)史學研究的發展,必然要求突破僅從正史中尋找史料的傳統局限,拓展史料收集的範圍。因此這一時期的史學家們特別重視新史料的發現,包括地下發掘的考古資料和異域發現的史料記載都是他們關注和蒐集的目標。家譜作為在家族內部編撰的、不公開發行的史籍,又具有不可替代的社會史研究的史料價值,理所當然地引起了學者們的興趣。史學觀念的更新與史料範圍的擴展是引發譜學研究的直接原因。

由於戰亂等原因,建國前的譜學研究展開得並不充分。其中譜牒資料的缺乏也是一個重要因素,在不得輕易示人的祖規家訓的警戒廠,家譜資料的蒐集比較困難,以北京圖書館為例,從1928年到1945年總共收集到家譜247種,僅占館藏的十分之一。大圖書館尚且如此,一般研究機構要獲得研究資料的難度更是可想而知了。

三、解放以後,家譜作為封建殘餘受到人們的唾棄,對家譜的研究也理所當然地停頓下來。60年代出於對封建族權的批判,有人寫了《封建家譜談》,這是至今所見祖國大陸解放到十一屆三中全會之間唯一的一篇關於家譜的論文,家譜研究基本處於空白狀態。但作為家譜的蒐集卻是一個千載難逢的好機會,土地改革、批判封建宗族,一系列的政治運動使藏於深閣的家譜被作為封建殘餘掃地出門,從上海圖書館成為全國收藏家譜原件最多的圖書館來看,其家譜有許多來自造紙廠回收的廢紙堆。這種情況也見於其他圖書館,比如北京圖書館,解放初統計為353種,到1985年清點館藏已有2228種,大多為土改時期和文革時期所得。正是有識之士對這批歷史遺產的保存,才為日後的學術研究奠定了資料基礎。

中共十一屆三中全會以後,人們的思想得到解放,認識到中國的傳統文化是個寶藏,值得好好發掘。海外華人的尋根意識及對家譜文化的重視則對祖國大陸家譜研究的開展起了推波助瀾的作用。在中國與世界的溝通日益加強的文化背景下,中國家譜研究蓬蓬勃勃地開展起來了。

家譜資料的整理開發

80年代家譜研究的興起首先是文獻資料的成功開發,北京圖書館在1985年開始館藏家譜的開發整理,經過數年時間,在完成編撰館藏家譜目錄和家譜提要2228種的基礎上,成立地方志和家譜文獻中心,編輯出版家譜的二次文獻、資料叢編。上海圖書館收藏有家譜原件11200種、83000餘冊,為世界收藏家譜原件最多的圖書館,目前已成立專門機構,加強館藏家譜的開發、利用及其研究。除了圖書館加快館藏家譜的開發整理,社會各界也從各個方面促進家譜資料的開發整理。南開大學歷史系、中國檔案局二處、中國社科院歷史所圖書館聯合編纂《中國族譜聯合目錄》共收家譜目錄12000多種。

關於家譜的研究

族譜

族譜家譜套用的研究

從這段時期發表的論文和出版的書籍來看,家譜資料在社會科學各學科的研究中得到了廣泛的套用。無論是在人口學、民族學、人才學、社會學、經濟史、華僑史、法制史、倫理學史等方面都有套用家譜資料進行研究的上乘之作。其中利用家譜資料最多,研究成果最大的是社會史的研究。社會史是歷史研究的一個部分,屬於微觀史學研究範疇。過去史學界重視巨觀研究,偏重於討論社會、朝代發展更替的原因。現在隨著家譜資料的重見天日,以家譜作為重要史料基礎的社會史研究得到發展。以1996年社會史研究為例,有不少論著是以家譜作為史料基礎的。如《中國古代的家》、《中國古代的宗族和祠堂》、《中國的宗族社會》等。還有是姓氏學方面,利用家譜資料梳理血緣親族的源流的著作有《中國姓氏通書》,詳細介紹每一個血緣親族的起源、演變、分支、遷徙、繁衍的歷史,以及家族獨特的風俗禮儀、家族文化等。