基本信息

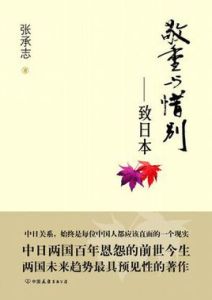

作者: 張承志 著

出版社: 中國友誼出版公司

出版時間: 2009-1-1

版次: 1

頁數: 282

開本: 16開

I S B N : 9787505725126

包裝: 平裝

內容簡介

本書是作家張承志總結八十年代以來幾次居留日本經歷的一部心血之作。雖然沒有面面俱到,但若干章節勾勒了中國讀者渴望了解的一些日本歷史文化梗概;儘管時而披瀝胸臆,但獨自的體驗里,凝結著對天下大勢的估計。不同於往昔的名人旅日譚,也不同於當今的學者論文集,雖是一冊散文,但力求處處考據。此書以良知與自省為武器,把中國同時作為剖析和批判的對象,大聲疾呼著歷史的大義、國家的和平,以及民族精神的升華。

作者簡介

張承志,回族,經名賽義德。1948年秋生於北京,原籍山東。高中畢業後在內蒙古烏珠穆沁草原下鄉,放牧四年。1975年畢業於北京大學考古學系。現為自由撰稿人、散文作家,中國作家協會全國委員,北京作家協會副主席。1978年以來,多次獲得全國優秀短篇、中篇小說獎及全國少數民族文學創作獎。1995年獲首屆愛文文學獎。1983年、1991年兩次長期居留日本,任東洋文庫外國人研究員。1993年任日本愛知大學法學部助教授。迄今出版著作(單行本)約八十部,主要有《黑駿馬》、《北方的河》、《心靈史》、《誰是勝者》、《聾子的耳朵》、《鮮花的廢墟》等。其中在日本出版的有:《モンゴル大草原遊牧志》、《黒駿馬》、《紅衛兵の時代》、《殉教な中國イスラーム》、《回教から見た中國》、《北方の河》、《鞍と筆》。

目錄

第一章 引子:東蘇木以東

第二章 三笠公園

第三章 長崎筆記

第四章 赤軍的女兒

第五章 四十七士

第六章 解說·信康

第七章 文學的“惜別”

第八章 亞細亞的“主義”

第九章 束尾:紅葉做紙

跋

書摘

第一章 引子:東蘇木以東

這一篇文章,究竟怎樣開頭呢?

百思不得其案。後來想到一個人,我想,沒準那白髮老頭的故事,可以簡單地說明這種複雜性?所以,我用這一篇做個引子。

(一)

初遇服部幸雄,是在一個讀書會上。

如今回憶著,那回講演的組織者確是茉莉會。那個會名,意味著他們對喝茉莉花茶的中國的興趣。講罷時記得有鼓掌,聽眾們仿佛也滿足。我雖然眉飛色舞,其實心情黯淡。曲終人散,我要的不過是賴以支撐漂泊的講演費。那種講演,那種對日本讀書人胡扯一番烏珠穆沁牧人掌故的行為,於我雖是熟練慣技,但卻常誘發莫名的煩惱——草原、我、日本,這三者之間,太不協調了。

講台下,一個白髮的老頭走近來,遞給我一張名片。

我和服部老人相遇的時候,全然沒想到會與他發生一段友誼,更不能想像會因他激起寫作的衝動。他走過來,對我說的話是:

“您講演時總說到:在東烏珠穆沁的東部,有一個新蘇木。我怎么記得有噶黑勒蘇木,有農乃蘇木……而沒有新蘇木呢?”

顯然這是個熟悉東烏旗的人,但在日本這並不新鮮。我急著想回家,不想花費口舌。我喔喔著,敷衍著他嘮叨的一串地名。但是他接著說出的下一句,不能不使我停住了腳:

“我和你,在東烏珠穆沁,在同一個地方,送走了青春!……”

他的那個“東”字不是用日語而是用蒙語說的,ju,說得特別清楚。這有點像我,總喜歡強調我們是在“東部的”烏珠穆沁插隊,生怕別人誤認我們是baran husuu(西部諸旗)的二等草原沙窩子出身。說實在的,最開始我懷著的是一絲嘲諷。雖然我意識到這個人與東烏旗有著糾葛。

我端詳著他,問道:“您在東烏珠穆沁住過?在哪裡?”

“在你說的最東邊的蘇木以東,你知道農乃蘇木嗎?”

“當然知道。您說的農乃蘇木,離我所在的新蘇木,只有一百二十里,用公里算是六十公里……在一九六九年的冬天,我騎馬去過那兒一次,但是它已經叫做……”

這就是我和服部幸雄老頭的第一次談話。

他滿嘴的蘇木,就是蒙語的“廟”(sum)。他會說一點蒙語,尤其喜歡反覆地用蒙語說東烏旗的一些地名。我也喜歡這樣。那天有點像比賽誰說出的蒙古地名多,而不是要交流青春。我恍惚聽他自我介紹是當年的關東軍,就住在我們公社以東的、過去叫農乃廟的烏拉蓋牧場。

當然,關東軍聽不懂公社化以後的地名,而知識青年也不熟悉寺廟的事。幸好我當年對什麼都感興趣,多少還知道幾座喇嘛廟,否則在日本還真沒辦法和“下鄉”的關東軍對話!

服部的話題其實並不多。聊起來,有時不知他是陶醉於蒙語,還是暗中迴避詢問。接觸多了,甚至我覺得他是個封閉很深的人。不過是因為我講話中提及的地名離他的記憶太近了——這使他興奮。至於這興奮本身究竟是什麼,它導致什麼結論和思想,他不清楚也不在意。好像,他也找不著詞兒,所以酸溜溜地只是嘮叨“送走了青春”。

您是日本關東軍,我是北京新牧民,咱倆能算有共同青春嗎?頂多是有著共同的青春地點而己!……我暗自揶揄。那時人在花之東京,那裡無奇不有。應酬一番之後,我便忘掉了他,不管他怎么在農乃廟吃過奶豆腐。

(二)

好像接到過一兩個明信片,依稀寫著服部的名字。回國後有一兩年,偶爾感到他似乎在尋找我。但那時對一些語焉不詳的來信,我不僅顧不上回復,甚至不在意是誰寄來的。直至有一年電話中響起他的聲音,互相已經說了一陣子,但我其實並沒想起這個“服部”是誰。

不過,再次見面後“東”烏珠穆沁的話題,又使我們熱鬧起來。

他大咧咧地盤著腿坐在中協賓館的沙發上,語氣短促,滔滔說著。一頭銀髮散亂,只是嗓音和那年東京一模一樣。他不在意地說:“他們總想讓我講過去的事,我不答應。”邊說著,他一邊靠向我:

“他們怎么會理解呢?”

那口氣給人一種暗示或誤解。他好像在說:理解他的,唯有也在“東烏珠穆沁”打發過青春的我。不能說沒有一點感動。很難總是敷衍,我開始想了解他了。“您那時,名義上是關東軍……”

“關東軍情報員。”他正式地說。這個詞,即便後來若干年後和他暢談了若干次,我也沒有完全弄懂。什麼什麼“員”,就像“研究員”一樣,並不標明階級學銜,只是一種職業性質的描述。

“那么在烏珠穆沁,具體地說,您那時乾什麼呢?”

“那邊是外蒙古,嘿,蘇聯軍。我們趴著,嘿。”

他雙手握成望遠鏡的筒狀。觀察哨?把守國境?……我再追問時,話頭已經移開了。“哈,霍洛特,好吃吧?哈哈,好捏,吃過吧。”

霍洛特(horod)是奶豆腐,好捏(honi)是羊。“當然吃過。”我煩他打斷了關東軍的話題。但我覺得他倒不像閃爍其詞,而不過是要享受說著這些詞兒的滋味。

對他做出這一心理判斷,費了我很長時間。是這么回事么?一些古舊的詞兒堵在心裡,要找個地方,用嘴巴說它一說。說的時候需要一個聽眾——或者說,是需要一種確認。所以,同在一地、同在“東”烏珠穆沁的“東邊”住過的我,就成了必需的存在。

他凡來中國必要會我。每次都一樣,說一陣子東烏珠穆沁,再說一些別的。我和他的交流斷斷續續,更因他的這種習慣,一次次的話頭接不上茬。

我漸漸漫不經心,雖然現在不禁後悔。每次揮手告別後,我就忙自己的事,而把他忘卻淨盡了——直至他再來到中國,又一次撥響我的電話。

那一年在北京,三里河的宴賓樓,還沒墮落為“啃得雞”。我倆在飯館吃著,話題全在蒙古。

我給他夾菜:“這是燒羊肉。”他看著夾在筷子裡的肉,古怪地一笑。似乎關東軍情報員接受了一個信號。“羊肉!……嘿嘿,馬哈以德(吃肉)……好捏乃馬哈(羊肉)。”

他享受著被喚醒了的兩個蒙語詞兒。其實,他的烏珠穆沁記憶,只有很少的一些細節。我開始詢問他屢來中國的目的。

沒想到——老頭子把一條腿墊坐在椅子上,毫不在意喧雜的餐廳,接著羊肉的開頭,他給我講述了一個一匹狼般獨往獨來、在青海境內逐村支教、扶貧助窮的個人行動。他顯然並不自覺了不起,好像這些事只是在與我談論東烏珠穆沁之外的小事末節。我有些頭暈,原關東軍分子在中國支援貧困地區的教育——這不同尋常的行為令我吃驚。

“教育可是重要的!……”他晃著大腦袋,嚴肅地對我說教。

“那您怎么具體做呢?是辦了所學校,還是……”

但是這老頭的自語症又來了。三里河夜間的街道上,寒風掀動他飄飄的一頭銀髮。他解釋般笑道:“我討厭帽子!”我發覺,老頭是個很有魅力的男性。我打算認真和他做忘年交了,也對他自我開張的事業開始感興趣。但是我了解他的梗概,還要等到下一次。

(三)

他依然住在民院家屬院對門的政協賓館。我坐定以後,見滿桌滿沙發都是表格和本子。隨手一翻,到處都密麻麻寫著學生姓名、年齡、民族、家庭人口、收入、申請的獎學金數額。

有些不是個人而是學校的申請。我拿起一份,讀著很有意思——因公路通過校舍,若順校舍一側沿路蓋房十問,可建一座餐廳或加油站,經營所得款項可補助教育經費若干若干,現申請興建此十間房屋所需補助伍萬元。附著公路和校舍的地圖,以及計畫中的新屋位置。

更多的是報表。學校把申請服部老頭援助的學生名單造冊,馬保國、卓瑪草、扎西、黑麥、乙卜拉、李三小——密麻麻地一行行排列在名簿上。每一行是一個小孩:姓名、年齡、民族、村子、家庭經濟狀況、申請的補助金數額——我喜歡那些栩栩如生的活潑名字,從那數不清的一份份有趣名單上,一座座藏回漢雜居的村莊,聲色氣味躍然紙上。

我翻閱著,心情複雜。服部老頭在中國教育扶貧的錢,是他自己在東京的兩處公司(一處醫療器械商店和一處和服衣料店)經營的贏利。他把掙來的錢收集到手,然後就直奔中國。

幾年後他選定了青海為目的地。

我問他為什麼沒選內蒙古或烏珠穆沁——話一出口,自己先感到了不必要。大概就像我感覺到的一樣,東烏珠穆沁太富裕了!富裕使它也許不在意一捧一手不的心意,富裕也會使人對學習輕慢。我猜,服部還是覺得青海農村對教育更熱愛,何況——

“青海也有蒙古人!……”他高興地對我嚷,“也有你們回族……”

“有一個村子兩個民族打架,我去勸他們。嘿,我站在中間,我不怕。人呀,對方哪怕是……唉,有蒙古,奇伯特,回,嘿嘿。”

一對回藏村莊靠著公路,兩個村子的孩子都順著公路和風馳電掣的卡車擠著上學。為了安全,服部給娃娃們買了一台拖拉機。但他有意只買一台。“若是買了兩台拖拉機,肯定是回藏孩子們各乘一台,反而不團結。”一台車,就是要讓孩子們習慣擠在一塊。

他的話題是高速轉移的:

“聽說過文藝座么?”

我不自信地說:“知道一點。俳傻座什麼座的,像是劇團,左翼的?”

他滿意我什麼都知道一點。

“對呀。就是那個。我的以前的妻子,嘿嘿,是文藝座的。是女演員。所以他們說,我是受了老婆的影響,哼!”

我問“他們”是誰,但一瞬間他似乎只憶著那位女性。他沉思了一會兒又脫口而出:“今天的日本右翼,沒思想!……”

我追問:“您是說,那時候的右翼有思想么?”

就這么東一榔頭西一棒子地,提到了川島浪速。由於這名字和另一個惡名遠揚的人名列在一塊,使我剎那間對老頭頓生懷疑。……