簡介

散曲分為小令和套數兩類。小令一般用單支曲子寫成,另外還有“帶過曲”、“集曲”、“重頭”、“換頭”等 散曲名家張養浩

散曲名家張養浩可以說散曲的興起和詞的衰退幾乎是同時的。金元時期,起源於北方,故而散曲又稱北曲。它包括小令、套數和介於兩者之間的帶過曲等幾種主要形式。散曲從結構上可分為:小令,中調,長調。

概述

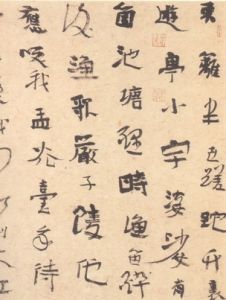

散曲的流行要早於雜劇,在金、元之交就被文人士大夫所採用,稱為“新樂府”,其格式和體製成為雜劇的主要 散曲意境圖

散曲意境圖據隋樹森《全元散曲》(北京:中華書局,1964)輯錄,金元散曲作家有200多人,其中元散曲作家160多人,現存小令3853首,套數457套,殘曲除外。實際上,現存的散曲作品要超出這一數字。這些散曲作品絕大多數是山林隱逸的吟唱和男女風情的歌詠,此外還有詠史、寫景、詠物之作,主要表現了元代文人的精神面貌和審美趣味。散曲在藝術上取得了很高的成就,它以潑辣的作風、活潑的形式、質樸的語言和靈動的氣勢,在金、元文壇上異軍突起,尤其在元代成為最富於生命力的詩歌樣式,大大豐富了中國古代的韻文。 (文章來源:北師大《中國古代文學史》第六編第一章第二節、第七章第一節)

自從散曲興起以後,作者如林,作品繁多,內容涉及歌詠男女愛情,描繪江山景物,感慨人情世態,揭露社會黑暗,抒發隱逸之思,乃至懷古詠史,刻劃市井風情等等方面。由於不同時代不同經歷的作者具有不同的創作個性,曲壇也出現珠玉紛呈的局面。清代劉熙載在《藝概•曲概》中,把散曲分為三品,一曰清深,二曰豪曠,三曰婉麗。可以說,這三品就像三種原色,它們互相滲透,調製出繽紛斑斕的色彩。一般說來,延祐之前,散曲作家兼寫詩文,像楊果、盧摯等;或兼擅雜劇,像關漢卿、馬致遠等,其風格以豪曠居多,更能顯出真率自然的曲味。延祐之後,則出現一批專寫散曲的作家,如張可久、貫雲石、徐再思等,風格以婉麗居多,有時則傷於雕琢。當他們竭力錘鍊字句,追求典雅工整,向詩詞寫法靠攏,甚至使之“詞化”的時候,散曲便失去了鮮活靈動的特色,走向衰微。(文章來源:袁行霈《中國文學史》第三卷第六編緒論第三節)

產生

散曲是金、元時期在北方民間流行起來的新的詩歌樣式。對戲曲而言,它是一種不具備表演內容的歌曲;對詩詞而言,它是一種新興的詩體。因此元人習稱為“今之樂府”(周德清《中原音韻自序》,《中原音韻》卷首)或“今樂府”(楊維楨《東維子文集》卷11《周月湖今樂府序》)。“散曲”之名,最早見於明初朱有燉(1379-1439)的《誠齋樂府》,不過該書所說的“散曲”專指小令,尚不包括套數。明中葉以後的曲論家始用“散曲”兼稱小令和套數,與“劇曲”(或“戲曲”)相對稱。如王世貞《曲藻》說:“周憲王者,定王子也,好臨摹古書帖,曉音律,所作雜劇凡三十餘種,散曲百餘。”至20世紀初,吳梅、任訥等曲學家的一系列論著問世以後,“散曲”作為包容小令和套數的文體概念,最終被確定下來。長短句歌詞在兩宋盛極一時,但到了南宋時期,由於作家越來越片面地追求文詞的工麗和音律的妍美,詞已經成為文人細膩精緻的案頭之作,原本具有的通俗性和歌唱性特徵漸漸消失。同時,在宋、金對立時期,北方民間的俗謠俚曲卻仍然不斷流行,吸收、溶化了民間新興的歌曲和女真、蒙古等少數民族的樂曲,逐漸形成一種新的詩歌樣式,即散曲。散曲大盛於元,這和語言以及音樂的發展有直接的關係。元代民族交融,人口流動頻繁,語音、辭彙與唐宋時代相比,已有許多變化;北方少數民族音樂傳入中原,也使與音樂結合的詩歌創作在格律上有所改變。正如明人王世貞《曲藻序》所說的:“曲者,詞之變。自金、元入主中國,所用胡樂,嘈雜淒緊,緩急之間,詞不能按,乃更為新聲以媚之。”(《曲藻》卷首)

元末明初陶宗儀說:“金季國初,樂府猶宋詞之流”(《南村輟耕錄》卷27)。散曲的初步流行大約始於金末。如元好問《聞歌懷京中舊遊》詩中寫他曾在金的都城,同麻革、李獻甫一起聽人唱散曲《綠腰》(《遺山集》卷12);《贈絕藝杜生》和《杜生絕藝》二詩,則寫藝人杜生彈奏散曲(同上卷12、卷13)。金末哀宗(1224-1233)時,劉祁與王青雄論詩,認為:“今人之詩”“雖得人口稱,而動人心者絕少,不若俗謠俚曲之見其真情而反能盪人血氣也”(《歸潛志》卷13)。文人在稱讚民間散曲的同時,也開始創作散曲,於是散曲躍身為文壇上新興的詩歌樣式。由於金末元初宮廷朝會大合樂時多採用散曲,並且由翰苑人物撰寫詞章,皇帝加以嘉賞,所以散曲地位逐漸提高。但散曲更多地還是由妓女、藝人在酒席宴上歌唱,文人學士為遣懷釋悶而作。

體制

散曲包括小令和套數兩種主要形式。小令又稱“葉兒”,一般是獨立的單只曲子,它是散曲中最早產生的體制,是由民間小唱、唐宋詩詞發展演化而來的。小令形式短小,語言精煉,適合於抒情寫景,在散曲中無論是數量還是質量都居主要地位。小令也包括“帶過曲”和“重頭小令”。帶過曲是兩支或三支的單只曲子的聯合,但必屬同一宮調,並且音律銜接,同押一韻。常見的如《雙調•雁兒落帶得勝令》、《雙調•沽美酒帶太平令》、《南呂•罵玉郎帶感皇恩採茶歌》等。重頭小令是由同題同調,內容相聯,首尾句法相同的數支小令聯合而成,支數不限,每首可各押一韻,而且各首可以單獨成立。

套數又稱“散套”,沿自宋、金時的諸宮調和唱賺。它由同一宮調的三支以上只曲組成,宮調不同而管色相同者,也可“借宮”,一般套末應有尾聲,全套必須一韻到底。受南方音樂影響,元末又出現了南北合套,豐富了套曲的形式。套曲篇幅較長,可以包容比較複雜的內容,既可用以抒情,也可用以敘事,在文學形式上多受到戲曲和說唱的影響。

散曲的體制主要有小令、套數以及介於兩者之間的帶過曲等幾種。

小令,又稱“葉兒”,是散曲體制的基本單位。其名稱源自唐代的酒令。單片只曲,調短字少是其最基本的特徵。但小令除了單片只曲外,還有一種聯章體,又稱重頭小令,它由同題同調的數支小令組成,最多可達百支,用以合詠一事或分詠數事。如張可久的〔中呂•賣花聲〕《四時樂興》,以四支同調小令分詠春、夏、秋、冬,構成一支組曲;《錄鬼簿》載喬吉曾有詠西湖的〔梧葉兒〕百首,是重頭小令之最長者。聯章體雖以同題同調的組曲出現,內容上互有聯繫,但組曲中的各支曲子仍是完整獨立的小令形態,故仍屬於小令的範疇。

套數,又稱“套曲”、“散套”、“大令”,是從唐宋大曲、宋金諸宮調發展而來。套數的體式特徵最主要的有三點,即它由同一宮調的若干首曲牌聯綴而生,各曲同押一部韻,通常在結尾部分還有〔尾聲〕。

小令和套數是散曲最主要的兩種體制,它們一為短小精練,一為富贍雍容,各具不同的表現功能。除此之外,散曲體制中還有一種帶過曲。帶過曲由同一宮調的不同曲牌組成,如〔雁兒落帶得勝令〕、〔罵玉郎帶感皇恩採茶歌〕等,曲牌最多不能超過三首。帶過曲屬小型組曲;與套數比較,其容量要小得多,且沒有尾聲。可見,帶過曲乃是介於小令和套數之間的一種特殊體式。

興盛

散曲大盛於元,這和語言以及音樂的發展有直接的關係。元代民族交融,人口流動頻繁,語音、辭彙與唐宋時代 散曲

散曲而元代大量文人參與散曲的寫作,使之成為一種繁盛的文學樣式,原因固然也有多種,譬如它的新鮮感,它和雜劇的親緣關係(許多散曲家同時也是雜劇作家)等等,但最重要的一點是:當元代文人擺脫了對政權的依賴而與市民社會接近,從而也在相當程度上擺脫了傳統倫理的束縛時,散曲為他們提供了一種能夠更自由更充分地表達其思想情感的工具;他們的世俗化的、縱恣而少檢束的人生情懷,找到了一種恰當的表現形式。像王和卿的名作《醉中天•詠大蝴蝶》 :

彈破莊周夢,兩翅架東風,三百座名園一采個空。難道風流種,嚇殺尋芳的蜜蜂。輕輕的飛動,把賣花人扇過橋東。

蝴蝶這一詩詞文學的常見意象,在這裡作為文人放狂的個性的象徵,得到誇張、詼諧的表現,從中我們可以體驗到作者情緒的歡快奔暢的律動。通常,蜂蝶採花是男女風流情事的暗喻,但這首曲子給人主要的感受,毋寧說是生命力的擴張。

它和傳統詩詞中常見的矜持、蘊藉實是大異其趣。(元代文學通論) (文章來源:章培恆《中國文學史》第六編第三章第一節)

特徵

曲的出現是對詞的一次重大的變革。詞與曲都是樂曲的歌詞,都是按流行曲調倚聲填詞的;又都採用長短句的詩 散曲

散曲在元代,抒情性的文體創作,另有一番景象。元代除了詩詞依然處於“正宗”位置外,詩壇上又湧現出一種新樣式,這就是散曲。

散曲之所以稱“散”,是與元雜劇的整套劇曲相對而言的。劇本中使用的曲,粘連著科白、情節。如果作家純以曲體抒情,則與科白情節毫無聯繫,這就是“散”,它是一種可以獨立存在的文體。除此之外,散曲的特性,還有兩點值得注意。一是它在語言方面,既需要注意一定的格律,又吸收了口語體自由靈活的特點,因此往往呈現口語化以及曲體某一部分章節散漫化的狀態。二是在藝術表現方面,它比近體詩更多地採用“賦”的方式,加以鋪陳、敘述。

散曲押韻比較靈活,可以平仄通押;句中還可以增加襯字。在北曲中,襯字可多可少,但只能用在句頭或句中;南曲則有“襯不過三”的說法。不管怎樣,增加襯字,明顯地具有口語化、俚俗化,並使曲意明朗活潑、窮形盡相的作用。

散曲作為繼詩、詞之後出現的新詩體,在它身上顯然流動著詩、詞等韻文文體的血脈,繼承了它們的優秀傳統。然而,它更有著不同於傳統詩、詞的鮮明獨特的藝術個性和表現手法,這主要表現在以下三個方面:

第一,靈活多變伸縮自如的句式。散曲與詞一樣,採用長短句句式,但句式更加靈活多變。例如,詞牌句數的規定是十分嚴格的,不能隨意增損。而散曲則可以根據內容的需要,突破規定曲牌的句數,進行增句。又如,詞的句式短則一兩字,最長不超過11字;而散曲的句式短的一兩個字,長的可達幾十字,伸縮變化極大。這主要是由於散曲採用了特有的“襯字”方式。所謂襯字,指的是曲中句子本格以外的字。如〔正宮•塞鴻秋〕一曲,其末句依格本是七個字,但貫雲石的《塞鴻秋•代人作》,末句作“今日個病懨懨,剛寫下兩個相思字”,變為14個字了。這本格之外所增加的七個字,就是襯字。至於哪七字屬襯字,從以辭合樂的角度看,並無須確指。增加襯字,突破了詞的字數限制,使得曲調的字數可以隨著鏇律的往復而自由伸縮增減,較好地解決了詩的字數整齊單調與樂的節奏、鏇律繁複變化之間的矛盾。同時,在藝術上,襯字還明顯具有讓語言口語化、通俗化,並使曲意詼諧活潑、窮形盡相的作用。例如關漢卿《不伏老》套數,〔黃鐘尾〕一曲,把“我是一料銅豌豆”七字,增襯成“我是個蒸不爛煮不熟捶不扁炒不爆響璫璫一粒銅豌豆”,這一來,顯得豪放潑辣,把“銅豌豆”的性格表現得淋漓盡致。

第二,以俗為尚和口語化、散文化的語言風格。傳統的抒情文學詩、詞的語言以典雅為尚,講究莊雅工整,精騖細膩,一般來講,是排斥通俗的。散曲的語言雖也不乏典雅的一面,但從總體傾向來看,卻是以俗為美。披閱散曲,俗語、蠻語(少數民族之語)、謔語(戲謔調侃之語)、嗑語(嘮叨瑣屑之語)、市語(行話、隱語、謎語)、方言常語紛至沓來,比比皆是,使人一下子就沉浸到濃郁的生活氣息的氛圍之中。散曲的句法講求完整連貫,省略語法關係,直接以意象平列和句與句之間跳躍接續等詩、詞中常見的寫法,在散曲中卻較少見,因而,散曲的語言明顯地具有口語化、散文化的特點。明凌濛初《譚曲雜札》評散曲的語言“方言常語,沓而成章,著不得一毫故實”。清黃周星《制曲枝語》云:“曲之體無他,不過八字盡之,曰:少引聖籍,多發天然而已。”都是對散曲以俗為尚和口語化、散文化語言風格的精闢概括。

第三,明快顯豁自然酣暢的審美取向。在我國古代抒情性文學的創作中,儘管存在著各種風格爭奇鬥妍各逞風騷的情況,但含蓄蘊藉始終是抒情性文學審美取向的主流,這一點在詩、詞創作中表現得尤為明顯。散曲在審美取向上當然也不排斥含蓄蘊藉一格,這在小令一體中表現得還比較突出,但從總體上說,它崇尚的是明快顯豁、自然酣暢之美,與詩、詞大異其趣。任訥對散曲的這一審美取向作過精彩論述:“曲以說得急切透闢、極情盡至為尚,不但不寬弛、不令蓄,且多衝口而出,若不能待者;用意則全然暴露於辭面,用比興者並所比所興亦說明無隱。此其態度為迫切、為坦率,恰與詞處相反地位。”[1]散曲往往非但不“含蓄”其意,“蘊藉”其情,反而唯恐其意不顯,其情不暢,直待極情盡致酣暢淋漓而後止,上舉關漢卿《不伏老》套數〔黃鐘尾〕一曲就是一個典型的例子。同時,由於散曲多借用“賦”的鋪陳白描的表達方式,可以隨意增句和增加襯字,可以有頂針、疊字、短柱對、鼎足對等多種手法,也對這一審美取向的形成,起了推波助瀾之效。

從上述散曲的特點可見,比之傳統的抒情文學樣式詩、詞,散曲身上刻有較多的俗文學的印記。它是金元之際民族大融合所帶來的樂曲的變化;傳統思想、觀念的相對鬆弛;知識分子由於地位的下降更加接近民間,以及市民階層的壯大,他們的欣賞趣味反饋於文學創作等一系列因素合力的產物。散曲以其散發著土氣息、泥滋味的清新形象,迅速風靡了元代文壇,也使得中國文學的百花園裡又增添了一朵艷麗的奇葩。

適應於抒情的需要,散曲的形式和語言較於詩、詞都別具特點。一方面,散曲在遵守固定的平仄格律的同時,可隨意增加襯字,從一字到十數字不等;另一方面,散曲的語言(特別是襯字)主要是口語、俗語,這些特徵,使散曲成為更自由、輕靈的形式,更適宜於表達即興的、活潑的情感。所謂“尖歌倩意”(芝庵《唱論》),即一種前所未有的尖新感、靈動感,構成了散曲的主要藝術特徵,從而打破了在中國詩歌傳統里長期居統治地位的“溫柔敦厚”的“詩教”的束縛,使淵源於早期民歌俗謠的美學趣味獲得顯著的進展。需要說明的是:散曲的尖新靈動,同詩歌中通過一二處字眼的錘鍊而表現出的新異感並不相同,它是一種率直、淺露、盜肆的感情表現;它所描寫的內心活動,取於活生生地揭示出人的欲望或本能的心理層面。如荊幹臣《黃鐘醉花陰•閨情》套數:“錦被堆堆空閒了半床,怎揉我心上癢,越越添惆悵。”或如奧敦周卿《南呂一枝花•遠歸》套數寫他從遠方歸家,與妻子相見的喜劇性一幕:“將個櫳門兒款款輕推,把一個可喜娘臉兒班回。”都給人以印象深刻的尖新感,完全有違於典雅的、情感收斂的美學觀念。

在格律形式方面,散曲同詞有若干重要的不同。一是韻腳較密,很多曲牌是句句押韻,而且不能轉韻,顯得節奏繁促;二是韻部的區分和詩詞不同,它是按當時北方的實際的口語劃分的,而詩詞的韻部和已發生變化的口語的情況已有所脫離;三是韻腳可以平仄通協;四是對仗的變化較多,除了最通常的兩句相對,還有三句對,以及四句之間兩兩相對;五是句式變化較大,比起詞更顯得參差不齊;第六,也是最重要的一點,是可以添加襯字,字數從一字到十數字不等。如前引關漢卿《南呂一枝花•不伏老》套數中的一句“我是個蒸不爛煮不熟捶不匾炒不爆響璫璫一粒銅豌豆”,只有“我是一粒銅豌豆”七字為曲譜所規定的,其餘都是襯字。總括起來說,散曲的格律特點是:在規定的格律中,它也比詞來得富於變化;在規定的格律之外,它又允許較大程度的自由發揮。

散曲的語言風格,與詞更有明顯的不同。詞也有寫得通俗的,但其總體的傾向是精雅;散曲也有寫得精雅的,但其總體的傾向是通俗。分析起來,散曲的語言有如下幾個重要的特點:一是大量運用俗語和口語,包括“哎喲”、“咳呀”之類的語氣詞。這正如凌濛初《譚曲雜札》所說的“方言常語,沓而成章,著不得一毫故實”。二是散曲的句法大都比較完整,不大省略虛詞語助之類,句與句的銜接也比較連貫,一般在精煉含蓄方面不太講究。在詩詞中很常見的省略語法關係而直接以意象平列和句與句之間跳脫聯接的寫法,在散曲中比較少見。三是散曲(尤其是前期作品)常常通過一個短小的情節,寫出人物正在活動著的情緒。不僅套數,小令也是如此。這種寫法帶有一種戲劇性的效果,比詩詞更顯得生動。

上述格律形式和語言風格的特點,形成散曲活潑靈動、淺俗坦露、使得欣賞者毫無間隔感的總體風貌。這樣,一首散曲的涵量會比較小,欣賞者通過自己的聯想對詩意加以再創造的餘地也比較小,但它在宣洩情感和娛樂方面的功能卻加強了。這是由通俗文學的性質決定的。市民階層對文藝的要求主要是在於娛樂性,作為閒暇的消遣和情緒的宣洩,以消解日常生活所帶來的緊張。以一首無名氏的《塞鴻秋•村夫飲》為例,我們很容易看出這種特徵

賓也醉主也醉仆也醉,唱一會舞一會笑一會,管甚么三十歲五十歲八十歲。你也跪他也跪恁也跪,無甚繁弦急管催,吃到紅輪日西墜,打的那盤也碎碟也碎碗也碎。

元前期

元代的散曲作家,約有兩百多人,存世作品小令三千八百多首,套數四百七十餘套。以元仁宗延年間為界,分為前後兩個時期。前期的創作中心在北方。元前期作家依其社會身份,可分為三類。1.第一類是書會才人作家。以關漢卿、王和卿為代表,具有強烈的叛逆精神和追求自由的生命意識,創作題材多涉及男女戀情。這類散曲以關漢卿的[南呂·一枝花]《不伏老》、王和卿的[仙呂·醉中天]《詠大蝴蝶》最為出名。

2.第二類是平民及胥吏作家。他們嚮往實現傳統文人價值,但在現實生活中屢屢碰壁,因而嘆世歸隱就這類作家創作的主鏇律,以白樸、馬致遠等人為代表。尤其是馬致遠,被譽為“曲狀元”,也被視為散曲豪放派的代表作家。他的小令寫得俊逸疏宕,別有情致。如膾炙人口的[天淨沙]《秋思》:“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬。夕陽西下,斷腸人在天涯。”僅28字就勾勒出一幅秋野夕照圖,特別是首三句不以動詞作中介,而連用九個名詞勾繪出九組剪影,交相疊映,創造出蒼涼蕭瑟的意境,映襯出羈旅天涯茫然無依的孤獨與彷徨。全曲景中含情,情景交融,雋永含蘊。周德清《中原音韻》贊其為“秋思之祖”,王國維《人間詞話》說它“寥寥數語,深得唐人絕句妙境”。

3.第三類是達官顯宦作家。他們的作品多表現的是傳統的士大夫思想情趣,在藝術上偏於典雅一路,俚俗的成分較少。這一類作家以盧摯、姚燧為代表。盧摯的[雙調·沉醉東風]《秋景》、姚燧的[中呂·醉高歌]《感懷》等均具有較高的藝術鑑賞價值。[4]

元後期

與前期散曲作家多為北方人不同,後期散曲作家的主體基本由南方人構成,因而散曲的創作中心也由北方轉移到了南方。後期散曲創作風貌有了較大的變化,題材不斷被開闊,表現領域得到極大擴張,使詩壇出現了詩、詞、曲並立的格局。哀婉蘊藉的感傷情調代替了前期的激情噴發,逐步成為散曲創作的主流,風格從前期的豪放為主轉為清麗為主。這一時期成就較大的作家有張可久、喬吉、睢景臣等,代表作品有張可久的[黃鐘·人月圓]《春晚次韻》、喬吉的[中呂·滿庭芳]《漁父詞》等等。

這一時期重要作家還有張養浩,他的散曲多寄情林泉,但也不乏關懷民眾之作。如[中呂·山坡羊]《潼關懷古》:“峰巒如聚,波濤如怒,山河表里潼關路。望西都,意踟躇,傷心秦漢經行處,宮闕萬間都做了土。興,百姓苦;百姓苦。”此曲為張養浩晚年在陝西賑饑時所作,它最為人稱道的,是能一針見血地揭示出封建社會的歷史本質:“興,百姓苦;亡,百姓苦。”這八個字,鞭辟入裡,振聾發聵,使全曲閃爍著耀眼的思想光輝。

但到後期,散曲作家竭力雕琢詞句,追求典雅工整,向詩詞的寫法靠攏,散曲便失去了鮮活靈動的特色,走向衰微。

辨別

散曲作為繼詩、詞之後出現的新詩體,顯然流動著詩、詞等韻文文體的血脈,繼承了它們的優秀傳統。然而,它更有著不同於傳統詩、詞的鮮明獨特的藝術個性和表現手法,主要表現在三個方面:靈活多變伸縮自如的句式

散曲與詞一樣,採用長短句句式,但句式更加靈活多變。例如,詞牌句數的規定是十分嚴格的,不能隨意增損。而散曲則可以根據內容的需要,突破規定曲牌的句數,進行增句。又如,詞的句式短則一兩字,最長不超過11字;而散曲的句式短的一兩個字,長的可達幾十字,伸縮變化極大。這主要是由於散曲採用了特有的”襯字”方式。所謂襯字,指的是曲中句子本格以外的字。如[正宮·塞鴻秋]一曲,其末句依格本是七個字,但貫雲石的《塞鴻秋·代人作》,末句作“今日個病懨懨,剛寫下兩個相思字”,變為14字了。這本格之外所增加的七個字,就是襯字。增加襯字,突破了詞的字數限制,使得曲調的字數可以隨著鏇律的往復而自由伸縮增減。同時,在藝術上,襯字還明顯具有讓語言口語化、通俗化,並使曲意詼諧活潑、窮形盡相的作用。例如關漢卿的《不伏老》套數,[黃鐘尾]一曲,把“我是一粒銅豌豆”七個字,增襯成“我是個蒸不爛煮不熟捶不扁炒不爆響鐺鐺一粒銅豌豆”,這一來,顯得豪放潑辣,把“銅豌豆”的性格表現得淋漓盡致。

以俗為尚和口語化、散文化的語言風格。

傳統的抒情文學詩、詞的語言以典雅為尚,講究莊雅工整,精騖細膩,一般來講,是排斥通俗的。散曲的語言雖也不乏典雅的一面,但從總體傾向來看,卻是以俗為美。披閱散曲,俗語、蠻語(少數民族之語)、謔語(戲謔調侃之語)、嗑語(嘮叨瑣屑之語)、市語(行語、隱語、謎語)、方言常語紛至沓來,比比皆是,使人一下子就沉浸到濃郁的生活氣息的氛圍之中。散曲的句法講求完整連貫,省略語法關係。較少見直接以意象平列和句與句之間跳躍接續等詩、詞中常見的寫法。因而,散曲的語言明顯地具有口語化、散文化的特點。

明快顯豁自然酣暢的審美取向

散曲有審美取向上當然並不排斥含蓄蘊藉一格,這在小令一體中表現得還比較突出,但從總體上來說,它崇尚的是明快顯豁、自然酣暢之美,與以含蓄蘊藉為審美取向主流的詩詞大異其趣。任訥對散曲的這一審美取向作過精彩論述:“曲以說得急切透闢、極情盡致為尚,不但不寬弛、不含蓄,且多衝口而出,若不能待者;用意則全然暴露於辭面,用比興者並所比所興亦說明無隱。此其態度為迫切、為坦率,恰與詞處相反地位。”散曲往往非但不“含蓄”其意,“蘊藉”其情,反而唯恐其意不顯,其情不暢,直待極情盡致酣暢淋漓而後止,上舉關漢卿《不伏老》套數[黃尾鍾]一曲就是一個典型的例子。

代表人物

後期散曲以張可久和喬吉為代表,進入了衰退期。出現了比較明顯的追求形式美的傾向,張可久的散曲則清楚的顯示了散曲雅化的趨勢,元後期曲風的轉變,張可久是一個轉折人物。喬吉與張可久齊名,有“曲中李杜”之譽。馮惟敏是元後期散曲家的代表

馮惟敏散曲的藝術風格,以真率明朗、豪辣奔放見長,但也不乏清新婉麗之作。他的作品大量運用俚語俗諺,不事假借,極少雕飾,幽默詼諧,氣韻生動,保持了散曲通俗自然的本色美。有時他將經、史、子、集中的書面語詞入曲,任意驅遣,渾然天成,毫無生硬枯澀之弊。總之,從基本方面看,他的成就遠遠超過同時代的作家,使明代散曲達到了新的高峰。對於馮曲,歷來論者評價較高,如王世貞說:"北調……近時馮通判惟敏,獨為傑出,其板眼、務頭,□搶緊緩,無不曲盡,而才氣亦足以發之;止用本色過多,北音太繁,為白璧微瑕耳。"(《藝苑卮言》)

關漢卿是元後期散曲家的代表

關漢卿的雜劇內容具有強烈的現實性和瀰漫著昂揚的戰鬥精神,其劇多揭露封建社會黑暗,表現人民的反抗精神和聰明才智。劇情緊湊集中,人物形象鮮明,語言質樸自然,富有表現力

生活的時代,政治黑暗腐敗,社會動盪不安,階級矛盾和民族矛盾十分突出,人民民眾生活在水深火熱之中。他的劇作深刻地再現了社會現實,充滿著濃郁的時代氣息。既有皇親國戚、豪權勢要葛彪、魯齋郎的兇橫殘暴,“動不動挑人眼,剔人骨,剝人皮”的血淋淋現實,又有童養媳竇娥、婢女燕燕的悲劇遭遇,反映生活面十分廣闊;既有對官場黑暗的無情揭露,又熱情謳歌了人民的反抗鬥爭。慨慷悲歌,樂觀奮爭,構成關漢卿劇作的基調。在關漢卿的筆下,寫得最為出色的是一些普通婦女形象,竇娥、妓女趙盼兒、杜蕊娘、少女王瑞蘭、寡婦譚記兒、婢女燕燕等,各具性格特色。她們大多出身微賤,蒙受封建統治階級的種種凌辱和迫害。關漢卿描寫了她們的悲慘遭遇,刻畫了她們正直、善良、聰明、機智的性格,同時又讚美了她們強烈的反抗意志,歌頌了她們敢於向黑暗勢力展開搏鬥、至死不屈的英勇行為,在那個特定的歷史時代,奏出了鼓舞人民鬥爭的主鏇律。關漢卿是位偉大的戲曲家,後世稱關漢卿為“曲聖”。

白樸是元後期散曲家的代表

白樸自幼聰慧,記憶過人,精於度曲。與關漢卿,王實甫(另一說為鄭光祖),馬致遠等人並稱元曲四大家。散曲儒雅端莊,與關漢卿同為由金入元的大戲曲家。在其作品中,著名的雜劇《梧桐雨》,內容講述幽州節度使安祿山與楊貴妃私通,出任范陽節度使,與楊國忠不和,於是安祿山造反,明皇倉皇幸蜀。至馬嵬驛時,大軍不前,陳玄禮請誅楊國忠兄妹。明皇只得命貴妃自縊於佛堂中。李隆基返長安後,一日夢中相見貴妃,後為梧桐雨聲驚醒,追憶往事,不勝惆悵之至。此劇在歷代評價甚高,清人李調元《雨村曲話》說:“元人詠馬嵬事無慮數十家,白仁甫《梧桐雨》劇為最”。王國維的《人間詞話》說:“白仁甫《秋夜梧桐雨》劇,沈雄悲壯,為元曲冠冕。”另有一部作品《牆頭馬上》全名《裴少俊牆頭馬上》,是白樸最出色的作品,與五大傳奇之一的《拜月亭》、王實甫的《西廂記》、鄭光祖的《倩女離魂》合稱為“元代四大愛情劇”。故事寫唐代尚書裴行儉之子裴少俊奉父命由長安去洛陽買花,途中和李世傑女李千金隔牆以詩贈答。當晚私約後園,二人私奔到長安定居,育有一子一女。後為少俊父親發現,強令少俊休妻回家。李千金回到洛陽,父母已亡故。少俊中進士後,正式與李千金完婚。

鄭光祖是元後期散曲家的代表

中國元代雜劇作家。字德輝。平陽襄陵(今山西臨汾附近)人。生卒年不詳。江蘇南京鄭和紀念館曾任杭州路吏,在鍾嗣成《錄鬼簿》成書時,已卒於杭州,火葬於西湖靈芝寺。作品數量多,頗有聲望。周德清《中原音韻》把他與關漢卿、白樸、馬致遠並列,後人稱為元曲四大家。鄭光祖的劇作存目18種,流傳至今的有8種,其中《倩女離魂》根據唐陳玄祐的傳奇小說《離魂記》改編,是鄭光祖的代表作。他的劇作詞曲優美,甚得明代一些曲家的稱賞。有時化用詩詞名句貼切自然,卻也有過於雕飾的缺點。

所屬分類

古代樂種中國古代音樂