漢字信息

讀音

戴:dài

部首筆畫

部首:戈

部外筆畫:13

總筆畫:17

五筆86:FALW

五筆98:FALW

倉頡:JIWTC

筆順編號:12125121122134534

四角號碼:43850

Unicode:CJK 統一漢字 U+6234

備註:“戴”的筆畫數存在一個問題,在現代《新華字典》里是十七畫,按照《康熙字典》則是十八畫。其實這是一個簡體和繁體的問題,簡體是十七畫,繁體是十八畫。繁體的寫法有些不同,“土”和“戈”是獨立的,而不是簡體中的“土”和“戈”共用了一畫,故簡體少了一畫。姓的筆畫要按照繁體字的筆畫計算,因為姓名學是在繁體字的基礎上研究出來的成果。所以“戴”在姓名里按筆畫排序多以十八畫計算。

字形結構

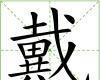

楷體:戴

楷體:戴[ 首尾分解查字]:異(zaiy)

[ 漢字部件構造]:土田八戈

[ 筆順編號]:12125121122134534

[ 筆順讀寫]:橫豎橫豎折橫豎橫橫豎豎橫撇捺折撇捺

詳細釋義

[解釋1]:增益。《說文》:“分物得增益曰戴。”

[解釋2]:加在頭上或用頭頂著。如:戴帽子;戴頭巾;戴假髮;戴盆;披星戴月;戴圓履方;不共戴天;天戴其蒼,地履其黃(清·梁啓超《飲冰室合集》)。

[解釋3]:插上、架上或套上。如:戴花;戴眼鏡;戴金戒指;戴手套。

[解釋4]:尊奉,推崇,擁護。如:戴仰;愛戴;擁戴;感恩戴德;庶民不忍,欣戴武王(《國語·周語上》)。

[解釋5]:古國名。姬姓。春秋時滅於鄭。故址在今河南省民權縣東。《春秋》隱公十年(公元前713年):“宋人、蔡人、衛人伐戴。鄭伯伐取之。”

[解釋6]:姓,如戴汝虎。英語對照:Day / Tae。

字形字義關係

篆體:戴

篆體:戴形聲。字從“土戈”(zāi),從“田共”,“土戈”亦聲。“土戈”指像軍隊方陣一般整齊劃一的田地。“田共”本義指“兩家或多家共有的田畝”、“共田”。“土戈”與“田共”聯合起來表示“處在軍陣般整齊劃一的公私田畝包圍之中的共田”。

本義:產生額外收益的田畝。

引申義:三種性質的田畝所生產的穀物的運輸方式:肩挑的是公糧;手捧的是私糧;頭頂的是幾戶人家平分的額外糧食。

再引申義:用頭頂物(走路)。加於頭頂。

說明:古代存在三種性質的田畝:私田,相當於今日的自留地、口糧田;公田,古代井田制中的政府所有的田地,由農民無償耕種,所產糧食歸政府糧倉收儲;共田,既非私田也非公田,而是屬於兩戶或多戶人家,由這些家庭合力開墾和耕種,所得收益在這些人家之間平分。這種田畝中所得的增益,就是《說文》所說的“分物得增益曰戴”中提到的“增益”。

相關詞語

【戴白】頭生白髮。形容人老。《漢書·嚴助傳》:“戴白之老,不見兵革。”

【戴德】①感戴恩德;②人名,西漢今文禮學“大戴學”的開創者。

【戴笠】①戴斗笠;②指貧賤的故人;③人名,民國時期中國國民黨軍事委員會調查統計局(簡稱軍統,為特務機關)副局長。

【戴孝】 同“帶孝”。民間喪葬禮俗。

【戴星】猶言披星戴月。

【戴帽子】 強加給人罪名。

【戴大帽子】比喻給人加上誇大了的罪名。

【戴高帽子】①比喻對人說恭維話;②給人戴專門製作的實體高帽子,上面或書寫對此人的貶稱及其姓名以示眾。

【戴盆望天】 頭上頂著盆子而想看天。一比喻事難兩全。漢·司馬遷《報任少卿書》:“仆以為戴盆何以望天”。二比喻方法錯誤,無法達到目的。漢·焦贛《易林·小過之蠱》:“戴盆望天,不見星辰。”

【戴頭識臉】 體面;有面子。《水滸傳》第十六回:“你這客人好不君子相!戴頭識臉的,也這般囉唣!”

【戴月披星】 亦作“披星戴月”。起早落黑,辛勤地在外面奔波或在野外勞動。元·金仁傑《追韓信》第二折:“官人每不在家裡快活,也這般戴月披星生受。”

【戴天履地】 頭頂著天,腳踏著地。形容人活在天地之間。語出《左傳·僖公十五年》:“晉大夫三拜稽首曰:‘君履后土而戴皇天,皇天后土,實聞君之言。群臣敢在下風。’”

【戴圓履方】 圓指天,方指地。猶戴天履地。指生活在人世間。《淮南子·本經訓》:“戴圓履方,抱表懷繩,內能治身,外能得人。”

【不共戴天】 不共存於人世間。比喻仇恨極深。語出《禮記·曲禮上》:“父之仇,弗與共戴天。”

【感恩戴德】 感激別人的恩德。《再生緣》第八十回:“我也終生感恩戴德,惟願劉小姐修成正果,位列仙籍。”

【戴罪立功】 亦作戴罪立功。身負罪責爭取立功以減免懲處。《明史·史可法傳》:“以平賊逾期,戴罪立功。”

古籍解釋

康熙字典

〔古文〕《唐韻》都代切《集韻》《韻會》《正韻》丁代切,去聲。《說文》分物得增益曰戴。一曰首戴也。《廣韻》荷戴也。《書·大禹謨》眾非元後何戴。《孟子》頒白者不負戴於道路矣。

又《爾雅·釋地》途出其前戴丘。《疏》道過丘南,若為道負戴。

又値也。《禮·喪大記》君纁戴六。《注》戴之言値也。《爾雅·釋地》戴日為丹穴。《注》値也。《疏》値日之下,其處名丹穴。

又《諡法》典禮無愆曰戴。《左傳·隱三年》其娣戴媯生桓公。《注》戴謂諡。

又姓。出濟北,本宋戴穆公後。

又或作載。《禮·月令》載靑旂。《詩·周頌》載弁俅俅。《音義》如字。

又與戴同。

又《韻會》作代切,音再。地名。《春秋·隱十年》宋人,蔡人,衞人伐戴。《注》戴國,今留外黃縣東南有戴城。《釋文》戴音再。

演變過程

![戴[漢語漢字]](/img/6/4c6/nBnauM3XyAjN5cDMwYzM3MjM2UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL2MzLyEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 戴[漢語漢字]

戴[漢語漢字]戴的書法

戴的書法

戴的書法

戴的書法![戴[漢語漢字] 戴[漢語漢字]](/img/d/0e6/nBnauM3XzUDN4UDOwMTM5UTO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLzEzLxgzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)