發現

比用引射產生升力更科幻的是所謂 Coanda 效應。亨利·康達發明的一架飛機(康達-1910)曾經因這種效應墜毀,之後他便致力這方面的研究。亨利·康達在著名工程師居斯塔夫·艾菲爾(Gustav Effel)(就是設計艾菲爾鐵塔和紐約自由女神結構的那個Effel)的支持下,開始研究流體力學,發現了所謂“邊界層吸附效應”(boundary layer attachment,也稱射流效應),通常也稱 Coanda 效應(所以也有直譯為康達效應的)。Coanda 效應指出,如果平順地流動的流體經過具有一定彎度的凸表面的時候,有向凸表面吸附的趨向。開自來水的時候,如果手指碰到水柱,水會沿著手指的彎曲表面流動到手指下部,而不是按重力方向從龍頭直線往下流。

套用

空氣動力

科恩達效應

科恩達效應利用 Coanda 效應,可以有意識地誘導空氣氣流,在機翼上表面產生比飛機和空氣相對速度更大的氣流速度,提高升力。70 年代時,美國空軍已經意識到C-130在速度、航程和載重上的局限,希望用噴氣式中型戰術運輸機取代,這就是“先進中型短距起落運輸機”(Advanced Medium STOL Transport)計畫的由來。經過60年代的無功而返,美國空軍已經不再強調垂直起落,所以AMST只要求短距起落。波音和麥道的AMST方案分別入選,參加對比試飛。波音的方案YC-14利用Coanda效應,發動機置於機翼前緣上方,噴流直接吹拂由於襟翼放下而彎度大增的機翼上表面,不光直接產生Coanda效應,還誘導周邊的氣流,一同產生增升效果。YC-14的試飛是成功的,但這時國防部採購政策正在助理國防部長David Packard 手裡大刀闊斧地改革,AMST計畫最終被取消了。波音YC-14的“上表面吹氣增升”(Upper Surface Blowing,簡稱USB,不是計算機上的那個USB)最終牆裡開花牆外香,被安東諾夫用到安-72 上,後者成為第一架採用USB的量產型飛機。

飛碟設計

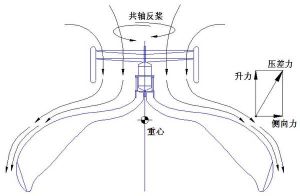

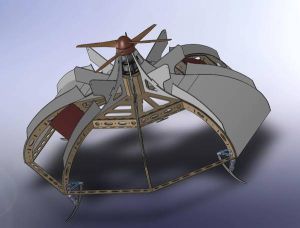

不過 Coanda 效應不是只能用於短距起落飛機的。用好了,Coanda 效應可以實現垂直起落,這其中的佼佼者就是加拿大Avro 的 Avrocar。關於飛碟的傳說很多,最後大多被證明只是人們的想像,但 Avrocar 確實很像飛碟,這大概是最接近傳奇式的飛碟的飛行器了。Avrocar就像一個上面圓渾的大碟子,中間是進氣的圓孔,周邊是一圈小噴嘴。發動機產生高壓排氣,通過周邊的噴嘴噴出,拉動上方氣流,沿上表面高速從中心向周邊流動,在飛行器靜止的時候就可以形成升力,達到垂直起飛。垂直起飛後,重新調整周邊噴嘴的氣流分布,就可以實現噴氣推進,一旦達到一定速度,飛碟本身的形狀就可以產生氣動升力,這時轉入正常飛行。Avrocar 是美國陸軍 VZ 系列垂直起落研究機中的一個,在試飛中演示了垂直起落能力,但無法飛出地效高度,一進入無地效飛行,飛行控制就顯得力不從心,飛行穩定性沒法解決,最後下馬了,留下一段飛碟的佳話。

升力的成因

然而當今有部分學者認為機翼產生升力的原理就是因為康達效應,即機翼把大量氣流向下偏轉而產生一個反作用力(升力)。這樣的理解並不完全正確,真實環境下的飛機升力有多重因素,主要還是因為機翼上下表面壓力差。另外,在超聲速飛行時,反作用力仍存在,不過不占大比重。

實驗演示

科恩達效應

科恩達效應這個實驗就是水流對物體施與反作用力的典型例子,然而不少觀點認為湯勺被吸附是因為伯努利原理,導致水流過的一部分流速加快,壓力變小,另一部分沒有水流,壓力較大。顯然這種說法十分荒唐,伯努利原理不可用於物體處於兩種不同流體間的比較,湯勺正面受到大氣壓,背面也受到大氣壓,儘管水流通過但不影響壓力大小。一個反例就是,當你把勺子正面對著水流,就是讓水流流過向內凹的一面,可以清楚地看到勺子朝遠離水流的方向偏轉了。