歷史起源

在大革命期間的各種立法議會裡,尤其是1791年的法國制憲議會上,溫和派的保王黨人都坐在議場的右邊,而激進的革命黨人都坐在左邊,從此便產生了“左派”、“右派”兩種稱呼。

在剛開始,這個政治光譜的定義是以人們對“舊政權”(Ancien Régime)的態度為判斷標準,“右派”也因此代表著支持貴族、或教士利益,而“左派”則代表反對這些階級的利益的人。在當時,支持自由放任資本主義的人也被視為是左派,然而這樣的立場在現代大多數西方國家則被視為是右派。不過即使是在法國大革命時,極端的左派也會要求政府干預經濟以支援貧窮人民。

而在大不列顛的同時,埃德蒙·伯克(他在現代通常被描述為保守派)也抱持著和法國大革命中自由市場左派類似的觀點,不過,他也強烈批評他們的反教權主義立場以及他們鼓吹暴力革命推翻長期政權的傾向。伯克在他的《對法國大革命的反思》(Reflections on the Revolution in France)一書中批評左派的理性主義過於極端、以及對於傳統智慧的侮蔑。

在法國大革命中,左派和右派的定義往往在不到一年內便完全轉變。最初,在制憲議會上,安東尼·巴納夫(Antoine Barnave)和亞歷山大·拉梅特(Alexandre de Lameth)等主張限制君主權力和建立一院制議會的領導人被視為是左派,而那些希望建立和英國類似的君主立憲政體的保守派領導人、以及徹底反對革命的人則被視為右派。到了1791年的立法議會,前述的這些黨派—現在被稱為斐揚派(Feuillant)由於支持君主政體和有限的選舉權而被改視為右派。而在僅僅一年之後的國民大會上,原本因為支持透過戰爭將革命散布至國外、以及厭惡國王而在立法議會上被視為左派的吉倫泰黨人,現在則因為他們對於推翻君主政體的矛盾心理、反對處決路易十六世、以及對於巴黎市的厭惡而被視為右派。

應該注意的是,在法國大革命當時,各形各色的政治黨派都很少有經濟政策上的差異。被視為左派的山嶽派(Montagnards, 1792-1793)和右派的保皇派(Monarchiens, 1789)在經濟政策上都是屬於正統的自由主義者,儘管在1793年山嶽派的確比其他黨派更為願意支持(暫時的)經濟控制以爭取民眾支持、而且在山嶽派內部也有一些左派的經濟激進主義者以Egalité—重新分配財富作號召。

相反的,在大革命中的意識形態差異主要是針對革命本身的態度:將革命視為是一場毀滅上帝和自然的可怕災難、而這一切應該被結束才能恢復好的政府,又或者將革命視為是法國政治生活的必然特徵。就大部分時候而言,幾乎所有革命中的法國政治人物都對此抱持接近中間派的立場,但卻在應該何時發起革命的問題上有不同意見。

1794年,在羅伯斯庇爾於熱月政變中被推翻後,法國大革命終於穩定下來,這時更為清晰的政治光譜開始浮現—在左派的是之前支持羅伯斯庇爾和恐怖政治、並希望恢復1793年民主憲法的雅各賓派;而在右派的是希望君主復位的保王派—包括立憲派和專制派;而被歸類為中間派的則是熱月政變中的發動者,也是他們寫下了1795年的憲法、並希望建立有限制的督政府共和制。督政府的失敗並沒有改變基本的政治生態—雅各賓派和保王派繼續存在,而大多數最初支持督政府的人則改變為支持獨裁者,最後導致了皇帝政權—拿破崙·波拿巴的誕生。

也是在這個時候,法國國內有關左派和右派的政治光譜概念開始流傳至歐洲各地。由於法國的大軍不斷攻克並強占法國之外的領土,左派和右派的分界再次改變為對法國大革命的態度,這大部分是由在政治上的結盟所判定。隨著拿破崙的崛起,左派和右派的區分也變的更為複雜,因為這代表了在國外支持革命的黨派也必須決定他們是否支持拿破崙的獨裁政權。在同時,歐洲其他國家的傳統統治者—無論是拿破崙在奧地利和普魯士的敵人、或是在德國的附屬統治者如巴伐利亞,通常都選擇吸收拿破崙和大革命中的某些經驗,希望藉由吸收那些中央集權的改革,能使他們的老舊政權轉變為和拿破崙一般的強大,而無需經歷大革命中的混亂和恐怖暴力。

在拿破崙於1814年被擊敗後,歐洲的政治家們齊聚維也納會議以商討如何重組歐洲。會議並沒有全盤恢復之前的舊政權,維也納的保守派政治家們(例如克萊門斯·文策爾·馮·梅特涅)所希望的政治制度是以保持秩序為目標,如果必要的話也可以謹慎的採納法國大革命中的改革。而在法國,類似的潮流促成了波旁王朝路易十八世的復位,而他本人也認知到,要徹底恢復以往的舊政權已經是不可能的事情了。

名稱的發展

左派和右派的稱呼隨著時間不斷發展;從原本僅限於法國的用詞傳遍至整個歐洲(至少在歐洲大陸)、乃至於全世界的常用稱呼。

在19世紀早期的歐洲,各種政治生態都很容易套用左派-右派的政治光譜。極右翼的反動派勢力期盼完全恢復舊政權,包括傳統的特權以及中央集權的界線。雖然各地的政府經常會利用這些政治勢力以保持政權,但卻很少有政府會(最值得注意的例外是薩丁尼亞王國)真的採納反動派的政策。在反動派左側的是來自於溫和派的保守派,他們更願意接受法國大革命的結果,尤其是那些會造成國家權力擴大的的成分,同時也支持獨裁的中央集權統治—無論是以犧牲傳統階級或是自由派議會為代價。而在他們更左派的則是自由主義者,自由主義者希望一個代議制的政府以及對於公民自由的尊重。不過在實際上,自由派和保守派的界線往往相當模糊,尤其是在議會制的國家裡,保守派在必要時通常會樂意和代議制的政府合作。而在自由派左側的則是各種形式的激進主義者和共和主義者,他們希望徹底推翻君主政體,並建立普遍的選舉制度—要不是類似1812年的西班牙憲法、便是如同1793年的法國憲法一般。

隨著時間的發展,左派里的某些“左派”成分逐漸浮現:社會主義和共產主義。原始的左派、以及他們的激進主義和共和主義分支都堅持某些抽象的權利平等,依然被視為是左派的明確主張。不過,隨著社會主義成分的逐漸增加,尤其是馬克思的共產主義政策在接下來一個世紀裡的不斷的轉變為左派的中心,也因此到了俄國革命的時候,許多人已經將“左派”一詞限定為稱呼共產主義者、或至少社會主義者。而在另一方面,尤其是在經濟上,曾經被定義為左派的自由放任的觀點則改被視為右派。而右派里的極端君主主義和神權政治成分則越來越罕見,並且在今日的西方國家幾乎已不存在了。

布爾什維克毫無疑問是在“左派”,而史達林主義、蘇聯式共產主義的支持者也將他們自身視為“左派”。大多數西方國家的左派份子會爭論道史達林主義和毛澤東主義都只是表面上的左派,因為他們在實踐上毫無經濟的自由、而且也製造了嚴重的不公平現象。不過,許多歐洲的左派政黨依然會與那些共產主義政黨結盟以對抗右派。

在不同的國家和不同的時間點,左派和右派通常都有不同的涵義,這種現象通常起源於19世紀末期的歐洲,自從那時開始,左派和右派的稱呼就越來越少有明確的定義了。舉例而言,當談到1930年代的歐洲時,除了對於布爾什維克的反抗外,人們很難對“右派”的定義產生共識。雖然德國的阿道夫·希特勒和英國的溫斯頓·邱吉爾在他們自己的國家都被定義為右派,但很顯然這兩位政治領導人之間有著巨大的差異,而且他們兩人的反共主義也都是以完全不同的方式表達。

同樣的,在冷戰中的美國,很少有社會主義的黨派能浮上檯面,而且即使是社會民主主義也很少出現。相反的,美國自由主義—混合了自由主義和社會民主主義的意識形態,成為了選舉中被稱為左派的勢力。而右派在原先歐洲的定義里,是與那些傳統政治秩序的支持者相連結的,但在美國這卻從來不曾存在過。在冷戰期間裡,幾乎每個當選的政治人物都是採取反共主義的姿態;惟一的例外是在1960年代中旬,當反越戰運動如火如荼時,一群新左派就此浮現,在某些場合下還宣稱他們是“反反共產主義”,但他們在大多數情況下也沒有主動擁抱共產主義。

同時在西歐,社會民主主義在這些西歐國家往往有極大勢力、或甚至成為執政黨,而共產主義政黨在政治光譜上依然是重要的一個環節,簡而言之,在美國被視為“左派”的選舉政策在歐洲往往會被視為“中間派”。

從1970年代末期開始、特別是1980年代,共產主義的支持度戲劇性的大為下跌,不只是在已開發的資本主義國家,在其他開發程度較低的國家、甚至是共產主義國家亦然。尤其是在1991年蘇聯的徹底解體後,“左派”一詞就很少再用作形容那些支持寮國、北韓、中國的人了。不過這一詞依然可以用作稱呼許多社會主義的分支,這一詞也經常用以稱呼某些形式的參與型經濟或甚至是綠色政治的支持者,而非中央集權的社會主義形式。

如同左派一樣,“右派”一詞的涵義也不斷改變。在19世紀末期的西歐,幾乎沒有任何人會支持要回復法國大革命之前的舊政權式社會架構,相反的,右派一詞通常被用以稱呼那些想要維護任何形式的君主政體或貴族政治的人、以及那些抱持保守派宗教觀點的人、或者是那些僅僅想要防衛自1789年以來產生的中產階級利益(而這在現代早已根深蒂固)的人。在20世紀前半期,革命性的右派民粹主義和民族主義勢力—尤其是法西斯主義也與傳統的右派政治勢力產生差異,直到今天這種差異依然存在。右派一詞也被一些人用以形容極端的民族主義或種族主義政治勢力。

在近年來,新崛起的全球化和新保守主義被歸類為右派,而“古保守主義”(Paleoconservatism)—或“老右派”一詞在近年來則出現用以稱呼地方主義、孤立主義、以及古典自由主義。

當代的詞義

儘管對這兩詞的使用相當普遍,然而這兩詞一般並沒有準確的定義。也因此對這兩詞的使用往往是根基於輿論上。對於這兩詞的區分也有許多不同的看法:

1、公平的結果是左;公平的程式是右:古典自由主義強調程式的公平,自由市場便是例子之一。自由意志主義學者羅伯特·諾齊克便是強調區分“歷史過程”和“最後結果”兩者的20世紀知名理論家之一。但另一方面,現代自由主義的支持者如約翰·羅爾斯則主張左派的政策也是使用以過程為根基的推論,而一些新保守主義者傾向使用軍事手段建立民主才是屬於最後結果。

2、反對自由市場造成的不均等為左;而接受之則為右:通常,政治上的爭論都是聚焦於政府究竟應該(干涉主義)或不應該(自由放任)介入經濟以救濟貧窮的問題上。諾蘭曲線將這個差異作為左派和右派兩大差異的軸線之一。不過,政府的干涉並不一定就代表重新分配財富或平等主義的政策:一些形式的干涉是為了滿足某些財團公司的利益,例如社團主義的政策。

3、偏好一個“更大的”政府為左;偏好一個“更小的”政府為右:政府的大小在這裡可以視為是政策和立場的差異,雖然政府雇員的數量通常被用以作為主要指標。不過,一些人也注意到某些政治流派如無政府共產主義、自由社會主義的存在與這種政治光譜不相合,反而如同諾蘭曲線一般垂直於左右派之外。

4、平等為左;自由為右:提出這種區隔的是哲學家諾貝托·波比歐(NorbertoBobbio)和DanielleAllen。波比歐主張惟一準確的左右派差異是有關人們對平等理念的態度,因為只有左派會想要保護或促進平等,而右派則會想要維持或增加不平等。左派和右派也同樣都宣稱同時追求平等和自由兩者,然而他們對這兩詞卻又有不同的解釋方式。

5、一個現世政府為左;一個宗教政府為右:這種差異在美國、印度、和歐洲的天主教國家特別明顯(這些地方也是反教權主義代表左派的區域),有時候也包含中東。

5、團隊精神為左;個人主義為右:不過,1960年代的反文化浪潮便是以強調個人自由為特色,而這波浪潮主要則被歸類為左派,而在宗教/現世的衝突上,現世主義者往往更傾向於強調個人的自由和宗教自由超越集體的信仰價值。不過,被許多人視為右派的法西斯主義也強調“國家的組織概念”,抱持著團隊精神的概念,將國家看作是一個集體的實體。

6、革新為左;保守為右:雖然在一些國家裡“右派”和“保守派”往往被視為同義詞,但這一區分在討論左派右派的光譜時很少獲得重視。

7、法律支配文化為左;文化支配法律為右:這個公式是由美國的參議員丹尼爾·派屈克·莫尼漢(DanielPatrickMoynihan)提出才為人所知的,但最早則是由埃德蒙·伯克所構想的。

8、支持國家獨立、自治和主權—尤其是小團體為左;僅支持建立國家和政府為右:一些團體可能會被右派視為恐怖份子、但卻可能被左派視為自由戰士。右派的運動通常支持他們自己國家的主權並反對其分裂。在歐洲,支持歐盟者通常來自左派,而支持國家主權者則來自右派。

9、國際主義和世界觀為左;國家利益為右:經濟民族主義或貿易保護主義在左右兩派都可以發現,左派的保護主義是以確保國內的工作機會為目標,而右派的保護主義則是為了保護本國的公司和經濟。

10、認為人性和社會為可變性的為左;認為它們為固定性的為右:這是先天與後天之間的爭論例子之一。最先以此定義左右派的是美國經濟學家湯瑪斯·索威爾(ThomasSowell)。

11、認為人性本善為左;認為人性本惡為右:在這裡左派認為邪惡和痛苦是由社會的不公平所造成的,修正此問題便能使人性向善。而右派認為邪惡是人性必然產生的。可是,人性本善說有人必須因為好保護這樣的保守的側面,一方的人性本惡說有人必須因為壞改變這樣的革新性的側面。

稱呼的質疑

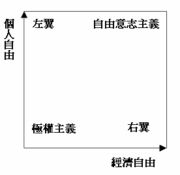

參見:諾蘭曲線 諾蘭曲線的政治光譜與傳統的左派-右派區分不同,同時考量了經濟自由和個人自由兩者。

諾蘭曲線的政治光譜與傳統的左派-右派區分不同,同時考量了經濟自由和個人自由兩者。一些當代的政治立場,例如在美國被稱為“自由意志主義”的立場,是很難以左派-右派稱呼加以定義的。自由意志主義者在社會議題上屬於“自由派”,但他們反對左派對於政府管制經濟的支持,或反對右派對於貿易保護主義的支持。他們的政治立場可以說是最相似於所謂的古典自由主義—也就是1789年那時的左派。

許多現代的思想家質疑左派-右派的區分法在21世紀是毫無意義的。當前大多數國家的左派-右派差異顯然都是和當地的歷史經驗以及地區政策有關,而不是任何一致的原則理論。在第二次世界大戰之後,為了保持政治上的適當性,大多數西歐國家的右派都接受了大多數“左派”對於政府干預社會的觀點。同樣的,許多左派也在里根-柴契爾時期開始支持私有化和反共主義;而在最近,在後共產主義的中歐和東歐,即使是被歸類為左派的政黨似乎也支持限制國家在經濟上扮演的角色。我們也可以見到一些運動如綠黨和女性主義的浮現,這些運動毫無疑問是更接近於傳統的左派而非傳統的右派,但通常是以他們對左派經濟思想的排斥態度定義的。

無論如何,政治的本質意味著兩極的差異永遠不會消失,至少地區性的政黨通常會出於自身的利益考量而強調政策選項的兩極—亦即非此即彼的左派-右派區分。將對手政黨貼上左派或右派“激進份子”的標籤也是經常出現的政治手段,也能用以劃清或呈現出某人的立場、和某人所反對的為何。也因此,即使這左派-右派的稱呼區別並不如以往一樣有意義,但他們在可預見的未來依然會是相當重要的政治術語。左派-右派的區別肯定也會被一些自稱輿論取向立場的團體所批評,例如激進中立派、第三種道路等等。這樣的團體通常宣稱自己“超越”了歷史的區分界線,並堅持他們不屬於左派也不屬於右派。不過,他們還是經常被其他人劃分為政治光譜的某一部分,無論他們反對與否。

中國現狀

以下內容摘自《環球時報》文章:

不能不說,中國改革開放道路整體上是超越左右的。有過那么多經驗和教訓之後,中國主流社會對“左”和“右”都有較高的警惕性,國家政治路線朝著其中任何一個方向猛擺都缺少民眾基礎,只有穩健改革的“中間道路”才能受到廣泛認同 。

由於改革開放最早是從“反左”開始的,“左”受到的輿論壓力更大,比如現在學者們怕跟“左”的帽子沾邊大多甚於怕被稱為“右派”。中國“左轉”的思想和輿論基礎尤其不厚實。

關鍵是什麼是“左”和“右”?

反對改革開放,無疑是“左”。但有人把堅持有中國特色的社會主義當成“左”,把堅持黨的領導、堅持國家根本政治制度也當成“左”,把國家不按照他們的非理性要求做事都當成“左”。

另一方面,要求在中國推行資本主義政治制度無疑是“右”。但如果把呼籲加快政治體制改革當成“右”,把要求嚴懲並治理腐敗以及呼籲、踐行輿論監督也都當成“右”,甚至把加快市場經濟建設也當成“右”,就會出現同樣的混亂。

我們認為現在大談“左”和“右”必將造成對輿論的誤導。中國在直面實際問題,在推出具體計畫。比如八項規定、嚴懲腐敗、民眾路線、經濟轉型升級等都是十八大以來的突出大事,你說它們是“左”還是“右”?至於中國的政治主軸,十八大報告說得很清楚,那就是堅持走中國特色的社會主義道路。十八大報告還有一句話很著名:“既不走僵化封閉的老路,也不走改旗易幟的邪路。”

國家道路既是戰略設計,更是充滿複雜因素、夾著許多意外極端事件的龐大實踐過程。沒完沒了談“左”或“右”實際上漸漸脫離了國家日新月異的現實,我們需要不斷更新探討的問題和角度。