立論背景

理論陳述

新左派

新左派“新左派”的理論陳述,不是一個具有理論一致性的、自覺結社的理論闡釋行動。它是一個以某些立論的相對接近而形成的鬆散的、無明確理論綱領的姿態與主張的代稱。

但是,“新左派”之間具有明確的理論呼應關係。因此,把它視為一個可以統合起來解讀的社會思潮,是具有合理性的。 循此思路看“新左派”的姿態與主張,可以從“拒斥”與“回歸”兩個維度概觀。“拒斥”,大致圍繞幾個方面展開:

其一,拒斥自由主義的言述;

其二,拒斥市場經濟的理路;

其三,拒斥史達林主義的言路。

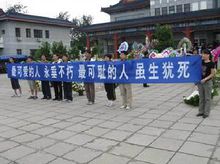

其四,美化文革,拒不承認左派的反人類罪

雖然仍然有新的左派人士闡發了新的觀點,他們認同鄧小平的改革開放政策,但是對於全面開放持懷疑態度,主張國有企業效益問題主要存在於管理的方式,而並不在於資本的構成結構。他們主張不僅不應該削弱國有企業,還應當將國有企業中的外資與民營成分剔除出去。另外,新的左派人士利用西方公平與平等的觀點,主張限制個人的遺產繼承。認為通過繼承而獲得巨額財富的方式是不公平的,主張限定某一個標準,高於此標準的財產應當收歸國有。這不僅可以使公平的理念得以延續,還可以有效加強國家的社會主義性質。將之稱為:平等剝削。

對應學派

這在王彬彬那裡列出的理由主要是,自由主義與極權主義有著緊密的關聯性,“在特定的歷史條件下,卻往往正是自由主義者會擁護專制,稱頌獨裁,甚至自身便變成專制和獨裁者的工具與幫凶”,不論在西方,還是在東方,都有“自由主義者”做出這種行動來。

理論主張

“回歸”

新左派

新左派所圍繞的基本主張有:其一,回歸高調民主。其二,回歸政治主導。其三,回歸人文激情。在這三個方面,國內的“新左派”只是含糊其辭地聲稱,要以普遍的民主和人民更廣泛的公共政治參與,來解決自由主義無能對付的問題:

諸如基於自由的民主無法解決的人民民主問題,市場主導的社會經濟形式無法解決的正義的政治制度問題,交易的體制化時代無法解決的人的情感適意與詩性想像問題。他們或者期望以民主代替自由,以政治主導代替經濟優先,以詩化的創新代替務實的制度建設。或者乾脆對自己的方案緘默不語,卻搬出西式的“組合思想”(如貝爾)、海外華人學者中的“新左派”言論(如崔之元),來對“新左派”提出建設性意見的期待。

但是,透過他們這種“理性的狡計”可以看出,他們對傳統社會主義的親合立場,對毛澤東式社會主義的眷念,對直接民主、政治中心、激情躍動的肯定,對單純理想主義詩意浪漫的顧盼,與對走向務實的當代中國社會變局的不滿。

歸納

新左派”籲請“回歸”的基本依據,是民主、參與的軸心意義與時代中所謂的“全面的社會民主”的決定性作用。

中國糾結

指向中國

毫不武斷地說,“新左派”的問題意識與問題表述完全是從西方來的,但是問題的指向卻是中國。他們力求表達的是對於現實中國社會文化問題的深切關懷。有必要肯定其善良動機。其中,尤其值得認同的是,他們對於“中國性”認知的適當強調,對於當代中國社會發展中存在的嚴重社會不公的關注。

就在同時,則不能不指出他們在表達自己的中國關懷時所存在的“錯置具體感的謬誤”(fallacyofmisplacedconcreteness),即把具體感放錯了地方的謬誤。這種謬誤是指,一個東西因其特性而成為自己,當把它放到與其特性疏離的地方,就好像覺得放置的地方本來就有此特性似的。

中國之不

面對“與國際接軌”的現代中國社會朝向規範化發展的運動,面對中國積一百五十餘年的教訓才確認的經濟優先發展思路,“新左派”在這一過程始發時就完全從相反思路言述問題,似乎對於中國問題不分主次先後的“一鍋煮”解決思路,難於成立。而從其言述的負面結構看,則可以說,這種思路為所熟悉,“中國可以說不”已經有粗鄙的表述,而“新左派”所言不過是精緻的“中國可以說不”的版本而已。

理論走勢

新左派

新左派從“新左派”的理論走勢看,它有一個累積理論“強勢”的過程:從幾年前的人文憂患式縷述,

拿自由主義作理論對手加以攻訐為前提來強化立論,獲得廣泛的喝彩。新左派也就從主張上擴大解釋面,從學科上跨越人文學科與社會科學的界限,從言述方式上拋棄懇切的學理自訴而意欲占據話語霸權。分析起來,“新左派”的訴求之所以獲得這種理論認同,除了變遷中的中國社會提供的一些兩可解釋的疑難素材這些表面東西之外,還有敘述其理論意欲的支撐觀念的內在原因。這些支撐觀念大致有:

第一,“烏托邦”的先知渴求。

第二,文化研究的方法紊亂。

第三,邏輯思維的缺席

第四,價值要求的絕對優先性與經驗事實的錯位。

哲學評判

轉回頭說,“新左派”的立論基點還是對自由主義的直接攻擊。因此,一切對“新左派”的分析,還必須落實到對自由主義自身的理論與實踐有效性的說明上來。這就要求在最低限度上回應兩個問題:一是自由的祈求與自由主義對之的闡釋,對一個期望現代化並處於現代化中的國家,意義何在?二是對於一個期望思想創新與制度創新的思想界來說,又具有何種意義?假如這些問題完全無法予以令人基本信服的回答,那么,“新左派”對自由主義的指責,就完全可以予以無條件的認同。假如可以予以適宜的回答,那么,“新左派”對自由主義的全面質疑,其本身就應當加以再質疑。

這種回答,並不是簡單的“是”或“不是”、“有”或“沒有”就能夠解決的。它首先要求清理兩個理論問題,然後才能進入意義論證的階段。其一,需要清理籠罩在自由主義理論上的迷霧。由於在西方現代社會,自由主義早就成為主流的意識形態,因此,假自由與自由主義之名,發表所謂自由主義意見,將自由主義的理論邊界模糊化了。為此,需要將現代自由主義的一些基本邊界加以劃分:其一,自由與自由主義是不同的。古代自由與現代自由是不同的。積極自由與消極自由是不同的。其二,哲學意義上的自由與政治經濟權利層面上的自由是不同的。其三,自由是凸顯權利而限制權力的,是以制度化的安排來保障公民安適,它與容忍不公、打壓公民的所謂自由主義是不同的。其四,從經濟角度講,自由主義的經濟活動方式是一種有利於社會總的財富積累的活動方式,它對財產權的強調並不偏向資本的占有者,而是從對於公民財產權的普適性肯定,它在財富的分配上,注重公平性。從政治角度講,自由主義的政治制度安排,是在威權政府與無政府之間尋求一種政府與社會健全互動的合理政府形態的制度努力。它在社會的介入機會上,注重平等性。由於自由主義對諸自由的關聯性加以高度的強調,因此,抽取任何一個方面的自由主張來非議自由主義,就是不公平的。由於具有自由傾向的知識分子、自由主義者與自由主義思想家的不同,也由於自由主義思想家內部不同的思想人物對自由的關注點不同,因此,單單以其中某一個思想家來批判整個自由主義,也是不公平的。

其二,需要對自由主義的理性批判之必要性加以確認。自由主義作為一種思想,它接受任何思想家對之的建構,也接受任何思想家對之的批判;自由主義作為一種社會思潮,它既在社會進程中證實自己,也在社會進程中通過部分的證偽來完善自己;自由主義作為一種社會經濟政治文化政策與社會心理導向,它從來就沒有也無法固定僵化為某一模式,它是開放和不斷發展的。

國外情況

美國的“新左派”

在美國,“新左派”泛指1960年代以大學生為主體的激進政治運動。當時的美國社會學家萊特·密爾斯主張與關注勞工運動的傳統左派區別,建立一個新的左翼意識形態;這個新的意識形態應該關注較個人化的問題,例如異化、失范、權威主義及其他現代富裕社會的病徵。美國的新左派反對社會中無所不在的權力結構——他們稱之為“機構”,而反對這種結構者就被稱為“反機構”;他們專門採取積極行動主義的組織方式從事社會革命,不與產業工人結盟。美國的新左派思想家或多或少都受到越戰與文化大革命影響;在對蘇聯的態度問題上,其相信赫魯雪夫的批判點出了蘇聯的問題,但卻並未因此轉向托洛茨基主義或民主社會主義。許多美國新左派認為,既然蘇聯不再是無產階級世界革命的中心,就必須有新一代的共產主義思想家取代其位置——如毛澤東、胡志明、菲德爾·卡斯楚與格瓦拉等。

日本的“新左派”

日本戰後的左派運動發端於1958年,而學生群體在其中扮演了重要角色。1966年,社會主義國家內部發生路線爭論,日本共產黨決定脫離“中國路線”,同時積極與蘇聯修好;反對蘇聯路線的左派人士因此另起爐灶,發起新左派運動;1968年至1970年間的第二次反安保運動帶來了新左派的另一高峰。在七十年代,日本的新左派發動了反越戰、反美軍基地與成田機場等等抗爭,與政府的“機動隊”爆發多次衝突,造成許多學生被捕,甚至遭機動隊毆打致死的事件;另一方面,新左派內部出現了“赤軍派”、“ML派”等主張激烈手段的派別。隨著越戰告終、中日建交與日本經濟的起飛,日本新左派進入了低潮時期。日本民間除原有的“社會主義協會”、“東京唯物研究會”等左翼學術團體在堅持活動外,山口勇等左翼人士於1988年成立了“社會主義理論協會”,廣松涉與飯田桃等人在90年代又成立了“論壇90”,其下分化為“結構改革派”與“市民派”——這些現象是蘇東劇變對日本思想界的衝擊所致。