威遠鎮

威遠鎮歷史

威遠鎮成立於1984年3月,2006年2月原鐘山鄉整建制併入威遠鎮後,威遠鎮國土面積1124平方公里,其中熱區面積65平方公里,轄3個居民社區68個居民小組,22個村民委員會314個村民小組。2007年末,全鎮有23126戶,其中農業戶12250戶;總人口75076人,其中農業人口51417人,占全鎮總人口的68.5%,人口密度每平方公里為66人。境內居住有傣族、彝族、拉祜族、回族等24種民族,少數民族人口占全鎮總人口的51%。

威遠鎮

威遠鎮1949年6月13日成立鐘山鎮臨時人民政府。1950年建立鐘山區人民政府,下設11個村政府。1958年撤區並鄉,劃為鐘山鎮、壩朗鄉、雲海鄉、課里鄉、聯齊鄉。1958年10月1日將永安、芒哈、香鹽鄉劃歸鐘山鄉,成立政社合一的勝天人民公社。1961年3月復稱鐘山區。1970年改稱鐘山公社。1973年將下屬的訓崗大隊分為訓崗、文會、錢家村3個大隊。1984年3月改稱鐘山區公所,下轄20個鄉1個鎮326個農業生產合作社,329條街、巷、路和自然村。1986年1月劃出威遠鎮。1988年1月改稱鐘山鄉,下轄錢家村、文會、訓崗、課里、暖里、聯齊、那卡、永安、新平、河東、新民、江東、民利、南景、公朗、香鹽、龍塘、聯合、雲海、文朗等20村公所,295個生產合作社,310個自然村。1990年末轄20個村公所,310個自然村,293個生產合作社。2006年2月整建制撤併威遠鎮。

原威遠鎮:清代屬勐臥地扛哄鄉。民國2年(1913年)屬中區扛哄鄉大街保。民國23年(1934年)屬第一區。民國29年(1940年)屬鐘山區。民國30年(1941年)屬鐘山鎮。1949年設大街街政府,屬鐘山區。1984年3月,將民利、江東、河東鄉下屬的13個自然村(大寨、扛掌、石板村、紅毛樹、芒冒、土鍋寨、橋頭新村、那臘、葉家山、立新、鳳和、芒發、芒現)劃入,建立威遠鎮,屬鐘山區。1986年1月改為區級鎮,隸屬縣人民政府。1988年區改鄉,屬鄉級鎮,下轄21年生產合作社。1989年至1990年末下轄20個生產合合作社。

地理

威遠鎮

威遠鎮氣候

威遠鎮屬南亞熱帶原季風氣候,年平均氣溫20.1℃,年平均降雨量1341.8毫米,年平均日照時數2065.3小時,年平均無霜期353天,雨熱同季,具有林木生長的優越光熱水土條件和豐富的森林資源。(1995年數據)全鎮林業用地面積:79604.5公頃,占國土面積的73.26%,其中,林地面積:70429.8公頃,占國土面積的67.2%。活立木蓄積量6724580立方米,森林覆蓋率70.6%。

產業

農業

農業全鎮通路313個組,通路率為99.7%;通電314個組,通電率為100%;通自來水261個組,通自來水率為83%。有11個村139個組2712戶農戶完成了電網改造;開通有線電視44個組,20個村委會建起了移動通訊網路。礦產資源有鹽、煤、銅、鐵、鉛、鋅、石膏、沙、粘土、岩石等,鹽礦主要分布在香鹽、南景兩個村,工業儲量1.68億噸;煤礦主要分布在河東村和南景村,河東礦區現有儲量為9.71萬噸,南景礦區由縣煤礦經營;銅礦在新平、暖里、課里、香鹽、訓崗、錢家、文會等村有零星分布,儲量不詳;鐵礦在新民村有零星分布,暖里清水河有鉛、鋅、銅共生的礦體,儲量不詳;石膏主要在民利、公榔村有零星分布,儲量不詳;沙有山沙和河沙,河沙主要是威遠江沙,山沙主要分布在新民村芒掌村民小組。

民族

節日表演

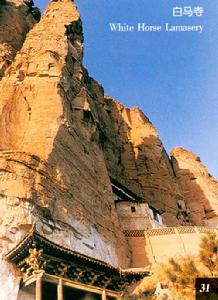

節日表演傣族民眾主要信奉小乘佛教,村寨里均建有佛寺。鎮內有部分民眾信奉伊斯蘭教,在威遠街村有一座美麗的伊斯蘭教堂。境內有著名的天然風景區芒玉峽谷。勐臥官佛寺座落在城邊傣族寨子裡,寺內有被譽為“中國塔林一絕”的“塔包樹、樹包塔”。在文會、芒朵、芒現、大寨、吊中坡等有多處朝拜聖地。傣族潑水採花節和彝族火把節已成為全縣重大的節日,每年舉行隆重的慶祝活動,幸福歡快的潑水採花節和熱情奔放的火把節深受各族人民民眾和中外來賓的親睞。打陀螺是威遠各族人民民眾喜愛的運動項目之一。2006年在首屆景谷國際陀螺邀請賽中,白龍、威遠社區分別奪得團體第一、二名。

教育

有1所國小,23個教學班,在校學生1020人,適齡兒童入學率達100%,鞏固率100%;幼稚園1所,7個教學班,在園幼兒229人。

國小生

國小生威遠鎮1所中學,19所國小,6000餘名師生通過在國旗下演講和板報宣傳等形式給學校師生講述了上個世紀初,我們祖國被帝國主義踐踏蹂躪的歷史,講述了震驚中外的“九•一八”事變發生的起因、過程以及給中國人民帶來的巨大災難。教育師生要牢記歷史,勿忘國恥,珍惜今天的幸福生活,發奮圖強,努力學習,努力工作,樹立正確的人生觀和社會主義榮辱觀,堅決與危害中國人民利益的各種行為作鬥爭,決不讓侵略或分裂祖國的各種陰謀得逞,決不讓悲劇重演。

團市委書記張瑜,縣政協童登榮副主席,團縣委以及縣有關部門領導參加了此次教育活動,在活動中團市委書記張瑜在威遠鎮中學為師生們作了“民族精神代代傳”的講話,極大的鼓舞了威遠鎮中國小師生的愛國熱情。進一步增強威遠鎮廣大青少年的愛國意識、團結意識和發展意識,使他們以正確的態度投入到工作、學習、生活中去,開創美好的明天。

經濟發展

威遠鎮在縣委政府的正確領導下,經過歷屆鎮黨委政府、廣大幹部職工和各族人民的不斷實踐,確立了高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,全面加強黨的建設,以加快發展、科學發展、和諧發展為主題,繼續打牢農業、交通、科教文化三個基礎,調整產業、產品、所有制三個結構,發揮區位、熱區、林業三大優勢,建設林、糖、畜、茶葉、蠶桑五大支柱。以“依託區位地,打造新形象,搞好大服務,建設新農村,構築大和諧,共同奔小康”為工作總體要求,結合威遠鎮存在壩區、半山區、山區及居民、農民、外來務工人員及城市、農村、城郊結合部的實際,堅定不移地走“緊抓糧林蔗,做強茶畜礦,發展果蔬禽,培育煙蠶膠,搞活個私非,促進三產業”的產業發展之路,各項工作紮實推進,三個文明建設取得顯著成效,各族人民和睦相處,共同發展,共同繁榮。

工藝製品

工藝製品2003年,全鎮經濟總收入18474萬元,農村經濟總收入2174萬元,農民人均純收入達2586元;鎮級財政實現收入475萬元,支出498萬元,財政自給率95%。糧食總產量為1747噸,農民人均有糧369公斤。

2005年江東村獲得全國文明村稱號後,威遠鎮又被國家文化部命名為“白象舞之鄉”、“象腳鼓舞之鄉”。傣家象腳鼓隊在中華鼓舞大賽和中國首屆民間藝術節中,榮獲全國民間藝術最高獎山花獎和特別表演獎等殊榮。實現了全鎮經濟社會又好又快發展的目標。

2007年,全鎮實現生產總值達到20064萬元,比上年增長15.98%;工農業總值達到48389萬元,比上年增長16.16%;糧食總產量達到22963噸,與上年持平,人均有糧320公斤;鄉鎮企業營業總收入達到45807萬元,比上年增長15%;地方財政一般預算收入2122.01萬元,比上年增長17.1%,支出2683.24萬元,比上年增支466.49萬元;人口自然增長率為5.99‰;農民人均純收入達到2023元,比上年增長12.95%。

參考文獻

[1]景谷縣政府信息公開網 http://xxgk.yn.gov.cn/canton_model1/newsview.aspx?id=69985