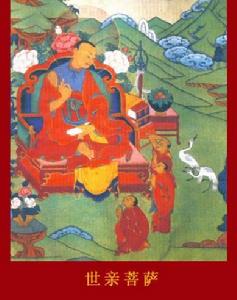

生平

世親菩薩,生於釋迦牟尼佛滅後九百年頃(約公元四、五世紀之間),後於龍樹菩薩約二百年,西元五世紀初,為北印度犍陀羅國富婁沙富羅城夏普拉(即今白夏瓦)人。婆羅門種姓,父為國師,共兄弟三人,兄名“無著”,弟名“師子覺”。兄乃菩薩根性人,於小乘教之說一切有部出家,修定得離欲,數次以神通 往兜率陀天就學於彌勒菩薩,悟得大乘空性,故名“無著”(沒有系縛、執著),並悉皆通達大乘經義,造大乘經論,解釋佛所說一切大乘教。而弟“師子覺”亦於說一切有部出家,得阿羅漢果。

天親菩薩亦於說一切有部出家,他博學多聞,遍通墳籍;神才俊朗,無可為儔;戒行清高,難以相匹。造《阿毘達摩俱舍論》二十卷,深受當時新日王及王母尊信,受王及王母請留,住其都城阿紅(此字“紅”字改“工”字為“俞”字)?國,受其供養。

世親菩薩於有部出家,起初於“說一切有部”出家受業,由於聰慧穎悟,博聞強識,成為一個典型的有部學人。後兼學經部理論。因《大毗婆沙論》不外傳,世親菩薩便匿名來到迦濕毗羅學習《大毗婆沙論》,並以經部思想來批判有部論點。世親菩薩在弘揚小乘的階段,著述頗豐,有“千部論主”之譽,其中以《俱舍論》影響最為廣泛,時稱“聰明論”。此論在中國也影響甚廣,早在南北朝時期,就出現了專事研究並弘揚《俱舍論》的俱舍師。

自從世親出家以來,專志於小乘教義,加上無緣深入大乘佛教,於是提出“大乘非佛說”的主張,並造論抨擊大乘佛教。後受胞兄無著感化,方才悔悟過去的偏見,於是擯棄小乘,轉學大乘。他曾對無著表示欲割舌以謝罪,無著則說:“毀謗大乘的過失,縱割千舌亦無補於事。惟有發心造論,弘揚大乘,始為最究竟的懺悔。” 此後,世親便稟承遺命,不斷悔責從前毀謗大乘的過失,竭力弘揚大乘,尤其致力於論典的撰述。

思想和流派

世親屬於古印度大乘佛教瑜伽行派。瑜伽行派因強調瑜伽的修行方法而得名、以《解深密經》、《瑜伽師地論》、《攝大乘論》、《唯識三十頌》、《唯識二十論》和《成唯識論》等為主要經典。傳說瑜伽行派的祖師是彌勒,但彌勒是否實有其人,學術界一直有爭論。一般認為,在瑜伽行派興起時,大乘佛教中曾有彌勒論師,該派假託彌勒菩薩所說作了種種論著。該派理論的奠基人是無著和世親。世親的繼承者有親勝和火辨兩家。較親勝稍後並發揮親勝學說的有德慧和安慧等,史家稱為前期瑜伽行派或無相唯識派;世親的另一繼承者是陳那,他特別注意用因明的方法闡發瑜伽學說,是後期瑜伽行派或有相唯識派的先驅,陳那的後繼者有無性、護法、戒賢、法稱等。迨7~8世紀密教興起後,大乘佛教中的兩派開始接近,並逐漸融合為瑜伽行中觀派或稱中觀瑜伽行派。

三類八識--瑜伽行派認為世界上的一切現象都是由人們精神的總體--識所轉變顯現出來的(“內識生時,似外境現”),所謂“萬法唯識”、“三界唯心”。按識的變現和作用可分為三類八識:①前六識--眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。它們主要的職能是起了別和認識的作用,前六識都以各自相應的認識器官(眼、耳、鼻、舌、身、心) 為其活動的根據,並以相應的、幻現的外境(色、聲、香、味、觸、法)為其認識的對象;②第七識--末那識。它的職能是起思維度量的作用,是前六識和第八識(阿賴耶識)的中介,它以阿賴耶識為其自己存在的前提和認識對象,由於末那識的活動伴隨有四種根本煩惱,從而使人們陷於痛若和生死輪迴;③第八識--阿賴耶識(藏識),是前七識的共同根據,宇宙萬有的根源。它的本相有三:(a)能藏,即阿賴耶識能攝持和保存一切“種子”(潛在力),種子或潛在力在時機成熟時能夠生出宇宙萬有(種子生現行),宇宙萬有也可發生(薰習)新的宇宙萬有的潛在能力或狀態(現行生種子),這種勢如瀑流永恆不斷的因果變化,亦即人間苦海的無限變化過程;(b)所藏,即生起宇宙萬有潛在力的所藏處;(c)我愛執藏,阿賴耶識原非自我(靈魂)而是識的流轉,但第七識妄執為永恆主宰的靈魂,因之被稱為我愛執藏,這個所謂的自我(靈魂)也就是輪迴果報的主體。

四分--該派對認識的職能和作用進行了分析,提出了“四分”(四種作用之分)說:①相分。是幻現的外界對象反映在人們認識中的形相,亦即客觀對象反映在主觀上的表象;②見分。是人們自己對於形相的認識能力或作用;③自證分。是證知、鑑定自己如何認識形相的了別作用,亦即見分、相分的自覺作用;④證自證分。是對於自證分的再證知、再鑑定,它是認識能力或作用的最高階段和總結。他們曾以尺量布為喻,說明這四分的關係。相分好比布,見分好比尺,自證分好比是根據尺所量知布的長短,證自證分好比是對於所量布的長短的證實。關於四分的學說在瑜伽行派內部有著不同的主張。安慧等人認為見分和相分是無體的、虛妄的實在(遍計無體),自證分才是相對的實在(依他實體)。因此這派稱為無相唯識派;陳那、護法等人認為相分是有體的真實的存在,見分緣相分為外境時,見分上才會生起或顯現相分的形相,因之被稱為有相唯識派。

五位百法--對於識所變現的宇宙萬有,瑜伽行派概括為五位百法。五位是心法(精神現象)、心所有法(心的隨屬現象或作用)、色法(物質現象)、心不相應行法(非精神非物質的現象)、無為法(不生不滅的現象)。此外,他們也對宇宙萬有的本性作了說明,認為從“存在”或“有”的方面看,可分為三性:①遍計性。即虛妄的表相(相);②依他起性。即假有的或相對的表相,由因緣或條件所引起;③圓成實性。即絕對的表相,圓成實性不借因緣或條件,是由自身所引起的一種真實的實在,它是由完成修行的人在瑜伽直覺中所親證,圓成實性也就是真如佛性。從“非存在”或“無”的方面看,可分析為三無性:(a)相無性。一切體相都虛幻不實;(b)生無性。因緣和合而生,沒有自然所屬之性。似有非有,一切猶如幻象;(c)勝義無性。遠離妄執,無相空寂,一切清淨,這是瑜伽行者修持所達到的最高境界。

五種姓--瑜伽行派把一切眾生分為聲聞乘種姓、緣覺乘種姓、如來乘種姓、不定種姓和無種姓五類。認為這五姓由於各自所具有的無漏種子(沒有被煩惱所污染的種子)和有漏種子(為煩惱所污染、被束縛限制的種子)的不同,而修持所得的結果也是不同的。聲聞乘種姓可修證阿羅漢果;緣覺乘種姓可修證辟支佛(緣覺);如來乘種姓可修證為如來佛;不定種姓所修證的果不易定;無種姓因為只具有有漏種子,要受業報輪迴的限制不能成阿羅漢或菩薩。以上被稱為五性各別說。

著作

世親一生著述宏富,傳有千部論主的稱號,即先造小乘論五百部,後撰大乘論五百部。其研究領域十分廣泛,從漢譯論典看:有小乘有部、大乘唯識、法華、涅盤,他方淨土等各種論著。就唯識方面:漢傳的有《十地經論》、《攝大乘論釋》、《辨中邊論》、《大乘成業論》、《百法明門論》、《大乘五蘊論》、《唯識二十論》、《唯識三十論》等。其中《唯識三十論》是世親最後的作品,它總結整理了前期各種經論中的唯識思想,代表著世親在唯識學上的最高成就。

可惜的是,世親寫完《三十論》頌文後,未及造釋論,便謝世了。世親生卒年代約在公元五世紀,此後一直到七世紀的二百年中,在印度學術界出現一股研習唯識的熱潮,他們以《三十論》作為研究中心,參照彌勒、無著的各種論著,各抒己見,寫出了印度唯識思想史上百家爭鳴的一頁。

社會影響

世親晚年所著《唯識三十論》一書,轟動印度唯識學界,成為印度唯識思想史上最膾炙人口的一部論典。此論雖僅有短短三十個偈頌,但它所含攝的法義,卻是“約千訓於一字,含萬教於一言”。故而此論成為當時及後世諸多唯識學者群起為之注釋的一部論典。 世親不僅在小乘佛法上有輝煌卓越的成就,對於大乘佛法的弘揚,也有千古不朽的偉業,所造論著千餘部,故有“千部論主”的美稱。而無著度化世親回小向大的史事,更傳為千百年來佛教史上的佳話。