簡述

中央文革小組(簡稱中央文革或文革小組)是為全面發動“文化大革命”而成立的特殊機構。從1966年五月政治局擴大會議設立中央文革小組,到中共九大後逐步消亡,在長達三年的時間裡,它掌握了中央的很大權力。林彪、江青、陳伯達、康生、張春橋等人利用中央文革小組的名義,煽動“打倒一切、全面內戰”,成為所謂“無產階級司令部”的重要代表。這個“小組”,起初只說是“中央常委的秘書班子”,後來權力不斷膨脹,取代了中共中央書記處,直至取代了中共中央政治局 !這個“小組”變成了中國“無產階級司令部”的同義語。

中央文革小組成員

中央文革小組成員產生

早在1964年的五六月間,在“批判資產階級”和“掃除一切害人蟲”的戰略日益成熟和趨於白熱化之際,根據毛澤東的指示,由彭真、陸定一、康生、周揚、吳冷西組成、隸屬中共中央政治局、書記處領導的“文化革命五人小組”成立。1966年2月3日,小組就批判吳日含的問題進行了長時間的討論,7日,寫成《關於當前學術討論的匯報提綱》,擬向中共中央匯報。

先此,彭真和康生已於5日將《提綱》的內容向在京政治局常委做了匯報,大家表示同意。8日,彭、康等趕往武漢向毛澤東匯報,毛當面並未表示異議。12日,彭、康等到上海,將《提綱》給江青、張春橋看了,他們均表示同意。23日,《提綱》作為中共中央檔案下發全黨。不久以後,《提綱》即被毛澤東指斥為“修正主義綱領”。

與上述黨內正式渠道的運作相對,毛澤東早在1965年就私下派江青到上海組織張春橋、姚文元等撰寫《評新編歷史劇<海瑞罷官>》,並用極隱秘的方式將文章初稿傳送到北京反覆修改。1966年3月下旬,康生藉向毛澤東匯報的機會對毛談及:彭真曾質問上海發表姚的文章為甚么不向中宣部打招呼,上海市委的黨性到哪去了?

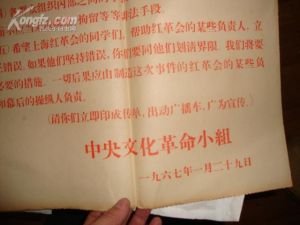

中央文革檔案

中央文革檔案這話當然觸怒了文章的幕後組織者毛澤東,所以康生說:“這是整到毛主席頭上了。”於是毛說:“再不發動文化大革命,老的、中的、小的都要捱整了。”

3月底,康生回到北京,向釣魚台寫作班子傳達毛髮動文革的精神,並要王力起草《通知》,宣布《提綱》作廢。《通知》初稿被毛澤東認為過於簡單,他指示陳伯達主持,另寫一批判《提綱》的檔案。陳遂與王力共同起草,然後送毛澤東審定。

在這種背景下,“中央檔案起草小組”成立,成員有陳伯達、康生、江青、張春橋、吳冷西、王力、關鋒、戚本禹等。

5月28日,“中央文革”在原“檔案起草小組”的基礎上正式成立,名單主要由江青提出:陳伯達任組長、康生為顧問,江青、王任重、劉志堅、張春橋任副組長,成員有王力、關鋒、戚本禹、姚文元等七人。8月,陶鑄被任命為顧問。

在文革初期,1966年5月至12月,中共中央的日常工作尚由政治局和書記處開會決定,“中央文革”成員僅能列席參加。但是在1967年1月,江、陳、康等將陶鑄、王任重打倒,書記處遂停止活動。接著,由於“反擊二月逆流”,作為政治局常委或委員的李富春、陳毅、譚震林等七人被迫“靠邊站”,政治局亦停止活動,從此,“中央文革”奪取了政治局的大權。以後,中共八屆第十二次中央委員會《公報》(1968年10月31日)對“中央文革”的統治地位予以法定確認:

全會認為,毛主席的無產階級革命路線,毛主席關於無產階級文化大革命的偉大戰略部署,毛主席在文化大革命中的各個時期的一系列重要指示,林副主席的多次講話,都是正確的。中央文化革命小組在貫徹執行毛主席的無產階級革命路線鬥爭中,起了重要的作用。

《公報》緊接著宣布:“在毛主席革命路線指引下,……終於摧毀了以劉少奇為代表的妄圖篡黨、篡政、篡軍的資產階級司令部及其在各地的代理人,奪回了被他們篡奪的那一部分權力。”

文革的這一破一立,當然具有聯袂並舉的最顯著聯繫。到中共九大開會時,“中央文革”成員坐在主席台左邊,政治局委員坐在右邊,主席團名單亦是“中央文革”成員排列在前,政治局委員排列在後。

沿革及立廢

一

中央文革小組是在發動“文化大革命”過程中,毛澤東為解決與中央一線領導的矛盾採取非常措施的結果,也是意識形態領域“左”傾錯誤嚴重發展的產物,在一定程度上體現了毛澤東打碎舊的國家機器、建立新的國家機器的構想。

1.中央文革小組是毛澤東與中央一線領導關於社會主義建設的矛盾分歧的產物。50年代中期中國開始全面社會主義建設後,在怎樣建設社會主義、社會主義社會的主要矛盾以及社會主義建設速度等一系列問題上,中央一線領導與毛澤東存在不同看法,由此不斷加劇毛澤東對形勢的判斷及與他們的分歧。在黨的八屆三中全會上,毛澤東輕率地改變了八大一次會議關於社會主義社會主要矛盾的提法,把無產階級與資產階級的矛盾當成我國社會的主要矛盾。到八屆十中全會,他把黨內一些認識上的分歧,當作階級鬥爭在黨內的反映,把他所不同意而實際上是比較符合客觀情況的一些意見,看成是右傾機會主義即修正主義的表現,一些中央部門及其領導人受到批判。1964年12月政治局會議上,毛澤東批評中央書記處和國家計畫委員會是“兩個獨立王國”。在起草《二十三條》的時候,毛澤東和劉少奇的分歧開始表面化。到1966年,毛澤東認為,劉少奇、鄧小平等一線領導成了黨內走資本主義道路的當權派。而在中央其他常委中,周恩來、陳雲因為對經濟形勢的不同看法受到批評,陳雲不再參與中央重大決策,朱德年事已高,唯有林彪不遺餘力地鼓吹個人崇拜。在中央書記處裡面,彭真、羅瑞卿、陸定一、楊尚昆等,成了“資產階級司令部”或反黨集團的成員;國家計委成了“獨立王國”,中宣部、文化部、北京市委等成為“閻王殿”。毛澤東錯誤地認為:“混進黨里、政府里、軍隊里和各種文化界的資產階級代表人物,是一批反革命的修正主義分子,一旦時機成熟,他們就會要奪取政權。”①就像他1970年會見斯諾時所說:“那個時候的黨權、宣傳工作的權、各個省的黨權、各個地方的權,比如北京市委的權,我也管不了了。”②為了改變與中央一線領導意見分歧中的不利局面,為發動“文化大革命”做準備,毛澤東決定設立中央文革小組這樣一個組織。

2.中央文革小組是毛澤東為發動“文化大革命”非程式性控制中央權力的需要。發動“文化大革命”,解決中央出修正主義問題,黨內大部分人尤其是上層領導“很不理解,很不得力,很不認真”,很難通過開會討論或溝通協調等正常程式加以解決。在毛澤東看來,為了奪取在文化領域的領導權,“必須同時批判混進黨里、政府里、軍隊里和文化領域的各界裡的資產階級代表人物,清洗這些人,有些則要調動他們的職務。尤其不能信用這些人去做領導文化革命的工作”③。於是,毛澤東採取激烈的非正常程式,利用自己在黨內的地位以及在廣大幹部民眾中的威信,改組了中央領導機關,設立中央文革小組取代中央書記處這個“獨立王國”。

按照八屆十一中全會的規定,各級文革小組應由民眾選舉產生。但設立中央文革小組這樣事關黨的領導體制變動的大事情,毛澤東事先沒有徵求其他領導人意見,沒有經過政治局討論。而成員的確認,不是他個人決定,就是作為組長的陳伯達從這些人與毛澤東的關係、思想認識是否一致等方面來考慮的,或是江青直接插手的結果。這既反映了當時黨內生活的不正常狀態,也表現出毛澤東對中央一線領導的不信任。

3.成立中央文革小組體現了毛澤東關於無產階級要在包括意識形態在內的各領域實行全面專政的思想。新中國成立後,毛澤東十分重視意識形態工作。他說:

“社會主義改造有兩方面:一方面是制度的改造,一方面是人的改造。制度不但是所有制,而且有上層建築,主要是政權機關、意識形態。”④從60年代初起,毛澤東對文化教育界的不滿逐漸發展。1963年至1965年間,根據他的批示,在文藝領域開展了一系列政治批判,並逐漸擴大到學術界。鄧小平、彭真等中央一線領導試圖控制這種緊張的局面,但1965年11月姚文元署名的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》的發表,掀起更大範圍的批判浪潮。對於該文,中央書記處採取審慎態度,北京各大報刊在十多天后才加以轉載。正在上海的毛澤東對此十分不滿,由此錯誤地認為北京市委是“針插不進,水潑不進”的“獨立王國”。

為了對文化批判進行領導,根據毛澤東的提議,1964年7月便成立了由彭真、陸定一、康生、周揚、吳冷西等人組成文化革命五人小組。針對日益升級的文化批判,1966年2月,五人小組舉行擴大會議,會後整理的“二月提綱”,試圖把文化領域的爭論限制在學術範圍內。但是,“二月提綱”的指導思想和其中許多提法,與毛澤東的想法不符。根據提綱精神,中宣部沒有同意發表關鋒、戚本禹對《海瑞罷官》從政治上無限上綱的批判文章。3月底,毛澤東在上海先後同康生、江青、張春橋等多次談話,嚴厲批評“二月提綱”混淆階級界限,並指出:“如果包庇壞人,中宣部要解散,北京市委是要解散,五人小組要解散。”⑤他還說:“我們都老了,下一代能否頂住修正主義思潮,很難說。文化革命是長期艱巨的任務。”⑥這表明,毛澤東已經決定發動一場“文化大革命”,徹底解決中宣部、北京市委和文化革命五人小組的問題。他原本希望通過文化革命五人小組,加強對意識形態的控制,然而五人小組不僅沒有貫徹他的思想,卻成為他進行文化革命的障礙。彭真領導的五人小組本來想對學術批判加以引導,但由於與毛澤東的構想有所背離,反而加劇了毛澤東對彭真等中央一線領導的不滿。因此,毛澤東決定成立一個新的機構,牢牢掌握對意識形態的領導權。

在1966年4月舉行的中央書記處會議上,康生傳達了毛澤東的指示。會議決定:以中央名義起草一個通知,徹底批判“二月提綱”的錯誤,並撤銷這個提綱;成立文化革命檔案起草小組,報毛澤東和政治局常委批准。會議期間,陳伯達等人起草了《中央關於撤銷〈文化革命五人小組關於當前學術討論的匯報提綱〉的通知》,周恩來、鄧小平、彭真等提出修改意見後,報送在杭州的毛澤東。這就是“五一六通知”初稿。4月16日,毛澤東在杭州召開常委擴大會,初步通過通知稿和中央文革小組成員名單,準備提交中央政治局擴大會議討論。同時,毛澤東決定在上海成立中央檔案起草小組⑦,名義是給常委擴大會準備檔案,實際上主要是根據毛澤東的意見對通知稿進行修改,為發動“文化大革命”做準備。而在毛澤東修改過的中央通知稿中再次強調“無產階級在上層建築其中包括在各個文化領域的專政”的思想。

4.中央文革小組的成立是“左”傾思想嚴重發展的結果。在五六十年代反對黨內所謂右傾傾向鬥爭中,黨在指導思想上“左”傾錯誤不斷發展。中蘇兩黨關於國際共產主義的論戰,使已經產生的“左”傾觀點系統化和理論化,增加了反修防修的緊迫感。但是,在無產階級專政下,發動“一個階級推翻一個階級的政治大革命”,當時黨內許多人並不理解。毛澤東需要藉助一種力量,證明這場“革命”的必要性。而這種力量必須具有以下特點:首先,能夠聽從毛澤東的指揮,再也不能搞成“獨立王國”;其次,熟悉思想文化領域的情況,能夠舞文弄墨,為發動“文化大革命”打開局面;再次,能夠認可發動“文化大革命”的“左”傾理論,跟上毛澤東的思想變化;最後,要具有很大的能量,敢於同黨內老幹部“作鬥爭”,而其他中央領導要么支持,要么無力反對。在與蘇共公開論戰中,陳伯達、康生及其領導的中央理論小組、中央政治研究室、《紅旗》雜誌憑藉其對黨內政策的闡釋和撰寫批判文章得到毛澤東的肯定,其中一些年輕的“理論家”,如張春橋、姚文元、王力、關鋒、戚本禹等嶄露頭角。而由於“左”傾批判文章受到壓制,他們對中央一線領導也十分不滿,認為這是“束縛無產階級左派的手腳,要給無產階級的文化革命設定重重障礙。”⑧加上他們在毛澤東等領導人身邊時間較長,善於察言觀色。由於以上原因,在設立中央文革小組時,這些人就進入了毛澤東的視野,並被賦予“學術界、教育界、新聞界、文化界、出版界”“文化大革命”的領導權,向所謂“舊”文化部門開戰。

二

1966年5月,中央召開政治局召開擴大會議,除了集中批判彭真、羅瑞卿、陸定一、楊尚昆的所謂“反黨錯誤”,決定停止他們的中央書記處書記、候補書記職務外,還通過了《中國共產黨中央委員會通知》(即“五一六通知”),宣布“撤銷原來的‘文化革命五人小組’及其辦事機構,重新設立文化革命小組,隸屬於政治局常委之下”⑨。中央文革小組成立不久,除了毛澤東和林彪,其他人都無權過問它的工作。在運動初期,黨中央的職能機關幾乎全被撤銷,毛澤東就是通過中央文革小組駕馭全局。它的設定,初步完成“文化大革命”的組織準備,嚴重打亂了中央正常的領導秩序。

中央文革小組的成立推動了“文化大革命”的發動與發展,“文化大革命”的進程又影響了文革小組的命運。與此發展進程相聯繫,中央文革小組的歷史可分為四個階段。

第一階段,從五月政治局擴大會議到八屆十一中全會前夕,為中央文革小組初創階段,它充當了發動“文化大革命”的參謀秘書機構。

說初創,是因為:第一,小組成立伊始,沒有人特別重視。在中央文革小組許多成員觀念中,它就是政治局常委的參謀秘書班子,甚至是歸劉少奇、鄧小平領導。因此,它沒有辦公機構,反映情況靠《光明日報》的內部簡報。第二,小組成立之初,對怎樣開展運動沒有提出措施。這時,劉少奇、鄧小平等中央一線領導指導運動發展,各中央機構還在發揮一定程度作用。但到6月下旬,江青從上海傳達毛澤東的意見:文革小組要積極活動,支持“造反派”,直接去看大字報,不要讓原來的機構控制運動。這樣,陳伯達、康生等才比較重視小組的工作。

作為參謀秘書機構,中央文革小組一方面向毛澤東反映文化教育界“文化大革命”的情況,一方面負責重要檔案、報刊社論的起草,並支持造反派鬥爭大批老幹部。在如何領導運動的問題上,它與中央一線領導人之間的分歧日趨尖銳。在它的挑動下,學生轟趕工作組的事件不斷增多。7月中旬,中央政治局常委連續幾天召開擴大會議討論工作組問題。康生、陳伯達都提出不派或撤出工作組,但被中央一線領導否決。陳伯達報告了在上海的江青,江青說“你們文革小組要執行毛主席的路線,到有工作組的單位支持民眾反對工作組”。

7月中旬,江青從上海回到北京,由於對小組的現狀不滿意,就開始抓小組建設。她首先抓了機構建設,成立辦公室。她還找人和總政商量,調100名團以上政工幹部籌辦《快報》。這就是文革記者站的前身。這些人以《人民日報》、《紅旗》雜誌、《解放軍報》和《光明日報》記者的名義,到各地了解情況,向毛澤東和常委反映“文化大革命”的動態。其次,江青還抓了制度建設,建立小組全體成員參加的碰頭會。這時劉少奇主持的懷仁堂會議只是討論一般性問題,實質性問題都逐漸由中央文革小組解決。

此時的中央文革小組還只是“文化大革命”的執行機構,組織很不健全,地位也不穩定,它在運動中的一些極端做法時常遭到中央一線領導乃至社會各界的抵制。而“文化大革命”的實際進展,又難以令毛澤東滿意。問題的關鍵是中央一線領導還在發揮作用,毛澤東決心對“文化大革命”再作發動,並賦予中央文革更大的權力。

第二階段,從八屆十一中全會到1966年底,黨的各級組織(野戰軍中的除外)相繼停止活動,中央文革小組成為“文化大革命”的指揮機構和“無產階級司令部”的主要成員。

7月18日,毛澤東從上海回到北京。他在聽取了中央文革小組關於工作組問題的匯報後,指出工作組起了阻礙運動的作用。在他看來,派工作組不僅是領導運動的方法問題,而且是對“文化大革命”的態度問題。他提出召開中央委員會全體會議,以中央名義就“文化大革命”作出決定,並指定陳伯達、張春橋、王力等參加起草。

8月召開的八屆十一中全會是中央文革小組發展的轉折點,這表現在:第一,小組成員列席會議並分別參加各組活動,還得到毛澤東、林彪的高度讚揚。毛澤東稱讚:前一時期正確的是中央文革,而不是中央。而他發表的《炮打司令部——我的一張大字報》,嚴厲指責中央一線領導。林彪接見了中央文革小組成員,表示堅決支持毛澤東發動“文化大革命”。他說:“這次文化大革命最高司令是我們毛主席”,“毛主席是統帥,你們作戰鬥員,進行全國的大戰鬥,任務很大。”第二,全會通過的《關於無產階級文化大革命的決定》,提出了“文化大革命”運動的目的、重點、依靠力量、方法,還規定各級文革小組是“無產階級文化革命的權力機構”,“不應當是臨時性的組織,而應當是長期的常設的民眾組織”,“它不但適用於學校、機關,也基本上適用於工礦企業、街道、農村”⑩。第三,全會改組了中央領導機構,中央一線領導逐漸“靠邊站”,而林彪、中央文革一些人則扶搖直上。劉少奇由第二位降到第八位,而林彪列為第二名,並成為唯一的副主席。文革小組的陳伯達、康生一躍而為政治局常委。全會不久,江青成為中央文革代理組長,列入中央領導人的行列。這些措施不僅從組織上保證“文化大革命”決定的執行,而且大大加強了文革小組的權力。全會閉幕後,大多數政治局委員和書記處書記相繼遭到誣陷和迫害,中央政治局和中央書記處的很大部分權力,逐漸被文革小組掌握,原來由劉、鄧主持中央一線工作的領導集體不復存在。由於職能的擴大和地位的上升,文革小組從有關單位調來一些人充實機構。在小組內部,江青一人當家,作為組長的陳伯達要聽命於她。

這次全會後,中央文革小組逐漸成為“以毛主席為首、林副主席為副的無產階級司令部”的主要成員,而這主要是通過以下幾個方面實現的。首先,10月中央工作會議後,全國掀起批判“資產階級反動路線”的浪潮,從中央到地方的各級黨委幾乎全被衝垮,黨的基層組織停止活動。對“文化大革命”的領導,主要通過中央幾個領導人以及文革小組成員的接見、講話和中央檔案、報刊社論的精神來體現。其次,11月,中央發出《工業十條》和《農村十條》,改變了運動只限於文教部門和黨政機關的部署,把運動擴展到工廠和農村,文革小組的權力隨之延伸到基層。第三,在這樣的背景下,毛澤東更加倚重文革小組。1966年國慶節晚上,毛澤東在天安門城樓上和文革小組主要成員談話,指出“文化大革命”是要搞到底的。12月26日毛澤東生日那天晚上,臨時通知一些人到中南海的游泳池吃飯,參加者都是文革小組的成員。毛澤東講了有關“文化大革命”的一系列想法,並和大家舉杯同祝全國全面的階級鬥爭(11)。凡此種種表明,中央文革小組成為把 “文化大革命”進行到底的重要力量。

中央文革小組不斷煽動奪權帶來各級黨組織停止活動的混亂局面,導致社會上出現炮打中央文革小組的潮流。1966年12月份,在北京大中學校出現猛烈抨擊中央文革的大字報、標語,提出“踢開中央文革”、“中央文革某些人不要太狂了”等口號,結果觸怒了中央文革一些人。他們下令逮捕寫大字報、大標語的人,以此捍衛“無產階級司令部”不容置疑的權威。

第三階段,從1967年初到年底,中央文革小組相繼代替了中央書記處和政治局,成為中央最高領導機構。

首先,1967年1月初,張春橋、姚文元以“中央文革小組調查員”身份前往上海策劃奪權。陳丕顯、曹荻秋被打倒,上海黨政大權落入由張春橋等操縱的

“造反派”手中。根據毛澤東的指示,由中央文革小組起草,以中共中央、國務院、中央軍委、中央文革的名義,給上海工總司等“造反派”發去賀電,肯定上海奪權。這是第一次把中央下屬的一個機構同中共中央、國務院、中央軍委並列發文,使之一躍成為黨政軍最高領導機構之一。從此,中央文革小組就經常以中央的名義發號施令,後患無窮。

中央文革檔案

中央文革檔案其次,中央文革小組在奪權的浪潮下,打倒一大批黨的老幹部,奪了中央書記處的權。1月4日,陳伯達、康生、江青等捏造罪名,宣布中央政治局常委陶鑄是

“中國最大的保皇派”,將他突然打倒,陶鑄分管的文教口包括中宣部、文化部以及各大新聞單位由文革小組分管,中央書記處徹底停止了工作。毛澤東不久指出: “現在是文革小組代替了書記處。”他原來有這個意思,這時等於肯定了既成事實。但文革小組煽動打倒一切、全面奪權的做法,毛澤東不是十分滿意。他指出文革小組沒有民主集中制,沒有請示報告制度。2月初,他批評打倒陶鑄這件事“是一個常委打倒一個常委”,要求文革小組開會批評陳伯達、江青。中央文革小組一度失勢。

再次,中央文革小組通過製造“二月逆流”,打倒其他大部分政治局成員,取代了中央政治局。由於對陳毅、譚震林、徐向前等在懷仁堂會議上批評文革小組並對“文化大革命”置疑的態度嚴重不滿,毛澤東對他們提出嚴厲批評。在 1967年二三月間,中央政治局連續召開“政治局生活會”,對陳毅等人進行批判。林彪、江青等藉機掀起“反擊自上而下的復辟逆流”的浪潮,大規模地打擊和迫害抵制“文化大革命”的各級領導幹部,並誣衊這場正義抗爭是“二月逆流”。此後,中央政治局被迫停止活動,文革小組取代了中央政治局的職能,由周恩來主持的中央政治局碰頭會,被中央文革碰頭會所代替。

與中央文革小組地位變化相聯繫,它的組織機構也得到充實,其辦公室改成辦事組並有所健全,還相繼成立了文藝組、理論組、宣傳組、檔案組等職能機構,充實了記者站。

然而,中央文革小組一班人並不滿足。他們打著“文革小組代替了書記處”的旗號,公然向周恩來奪權。江青當面指責周恩來:“你一貫地跟中央文革分庭抗禮,長期搞一個政治局碰頭會,還有國務院碰頭會,把中央文革里的常委拉到你那邊去,你成心拆散中央文革。”(12)他們散布“現在是新文革與舊政府的鬥爭,要打倒以國務院為首的第三個司令部”(13)等論調,把鬥爭矛頭指向國務院。他們還變本加厲地煽動民眾組織之間無休止的爭鬥,妄圖染指中央的軍事權和外交權。1967年7月22日,江青發表講話表示贊成“文攻武衛”的口號。7月底,文革小組主持起草《紅旗》雜誌社論過程中,強調要以“揪軍內一小撮”為主題。8月7日,王力在接見外交部“革命造反聯絡站”代表時,鼓動造反派“動一動”外交部的領導班子,並支持提出“打倒陳毅”的口號。

中央文革小組不斷煽動極左思潮,毫無收斂,令毛澤東實在難以容忍。他同意周恩來提出的儘快穩定局勢的意見,決定將王力、關鋒、戚本禹隔離審查,打擊了他們的囂張氣焰。

第四階段,1968年初到黨的九屆一中全會,中央文革小組通過籌備黨的九大,進入新成立的中央政治局,權力達到頂峰。同時,文革小組僅剩下陳伯達,康生、江青,張春橋,姚文元五人,他們的內部矛盾不斷激化,其命運走到了盡頭。

1968年1月29日,中共中央、國務院、中央軍委、中央文革批准河北省成立革命委員會的報告,這標誌中央文革小組掌握了任免地方領導幹部的大權。因為在此前成立的省級革委會,都是以中央名義批准的,此後均以黨、政、軍和中央文革聯名批准。為進一步全面掌握中央權力,

1968年3月下旬,林彪與中央文革小組誣陷楊成武、余立金、傅崇碧“為‘二月逆流’翻案”、“武裝衝擊中央文革”、“陰謀奪取空軍大權”,宣布撤銷三人職務,任命黃永勝為總參謀長並取代楊成武任中央軍委辦事組組長,並通過進一步打擊葉劍英等軍委領導,控制了軍隊的權力。

在這個階段,中央文革小組逐步成為九大的籌備機構。早在1967年秋,毛澤東便就九大準備工作等問題要張春橋、姚文元在上海做些調查。這年11月,文革小組以民眾要求的名義整理出一份通報,發向全國。其主要內容為:要把社會主義社會階級鬥爭的理論寫入九大黨綱;要大力宣傳林彪是毛主席的親密戰友和接班人,並寫入九大的報告和決議;要把“文化大革命”中湧現的“新生力量”選入黨的中央委員會;要把“叛徒、特務、自首分子和反革命修正主義分子統統清除出去,以根絕隱患”(14)。這些內容實際成為準備九大的指導思想,也表達了文革小組企圖通過合法形式安排人員、奪取更大權力的目的。

在掃除各種後患、羽翼漸豐後,中央文革小組開始花更大精力準備九大的工作。首先是政治報告的起草。1969年初,毛澤東把起草報告的工作交給陳伯達、張春橋、姚文元三人。由於相互間矛盾,陳伯達拋開其他二人,自己組織人員寫了一個稿子。但是陳伯達沒有按時完成,毛澤東決定改由康生、張春橋、姚文元起草。報告稿出來後,毛澤東作了多次修改。

其次是黨章的修改。毛澤東把起草修改黨章的任務交給上海方面。1967年12月,中共中央、中央文革小組發出《關於進行修改黨綱黨章工作的通知》,要求各地參照上海的經驗,組織黨章修改小組和民眾性的討論,提出修改黨章的方案。一場民眾性的修改黨章運動在全國範圍展開。同時,康生在北京組織一批人突擊研究黨綱黨章問題,對九大黨章內容提出具體構想。

第三,籌備八屆擴大的十二中全會。在1968年10月舉行的八屆擴大的十二中全會,全面肯定“文化大革命”,為九大定下政治基調;通過《關於叛徒、內奸、工賊、劉少奇罪行的審查報告》,為炮打“資產階級司令部”的鬥爭在政治上、組織上作了結論,為九大作了政治和組織準備;稱讚中央文革小組“在貫徹執行毛主席的無產階級革命路線的鬥爭中,起了重要的作用”(15),為小組成員進入新一屆中央製造輿論。

第四,控制九大代表的選舉。八屆十二中全會規定,九大代表產生的原則是“充分民主協商,高度集中”(16),這實際上拋棄了傳統的民主選舉原則。因此,許多九大代表不是通過正常選舉產生的。他們或由革命委員會與各造反派組織負責人共同決定,或由上級部門指定。文革小組支持的許多造反派頭頭成為九大代表,而許多為中國革命出生入死的老幹部被剝奪了代表權。

1969年4月1日,中共九大在北京舉行。在開幕式上,在主席台就座的大會主席團成員,毛澤東左側是林彪、陳伯達、康生、江青等“新文革”成員,毛澤東右側是周恩來等“舊政府”成員。中央文革小組成員十分積極,在討論報告過程中分別到各組進行“輔導”和“幫助”。在選舉中央委員和候補中央委員時,林彪、江青兩個集團暗中爭奪,都試圖將自己的親信塞入中央委員會,為把持中央領導機構作準備。在選舉出的中央委員和候補中央委員中,許多久經考驗的革命家被排除在外,而林彪、江青的幫派親信大量充塞其中。

4月28日,九屆一中全會選出新一屆中央領導機構,中央文革小組的江青、陳伯達、康生、張春橋、姚文元以及參加中央文革碰頭會的葉群、吳法憲、黃永勝、謝富治等成為政治局委員和政治局候補委員,占據了政治局的半壁江山。會議沒有再設立中央書記處。這樣,通過籌備九大,中央文革小組不僅把“無產階級專政下繼續革命的理論”合法化,還拚命把自己的成員安排進中央領導層。

江青接見文藝界代表

江青接見文藝界代表三

九屆一中全會後,中央文革小組逐漸停止活動。雖然全會後也曾以中央文革小組名義行文,但是次數極少。1969年7月,在中央政治局會議商議的中央國家機關精簡方案構想中,還有擬保留中央文革的內容,毛澤東也批示“原則同意”(17)。但是,文革小組終究沒有保留下來。這主要有以下幾方面原因。

第一,它與毛澤東認為“文化大革命”取得勝利的想法有關。設立中央文革小組是毛澤東發動“文化大革命”的組織措施之一,它也基本上貫徹了關於“文化大革命”的一系列意圖。“文化大革命”進入第二年後,出現了新的情況。毛澤東在1967年7月的談話中說:“文化大革命”要在1968年春天結束,或者稍遲一點,接著開九大,不能再搞了。他還幾次說過,要儘快把老同志解脫出來,以便他們被選為九大代表或進入中央委員會。以後他又講過結束“文化大革命”、召開九大問題。到1968年9月,各地的奪權全部結束,地方革命委員會已經建立起來,《人民日報》、《解放軍報》聯名發表了《無產階級文化大革命的全面勝利萬歲》的社論,宣稱“整個運動已在全國範圍內進入了斗、批、改階段”(18)。從

1969年開始,特別是黨的九大前後,毛澤東多次強調要“抓革命、促生產、促工作、促戰備”,他考慮在適當時候召開四屆全國人大,制定新的憲法和第三個五年計畫等問題,把局勢逐步納入正軌,而且他認為這樣做是可能的。

中央文革小組是靠打倒老幹部起家的,這些極端分子在製造“天下大亂”、渾水摸魚方面能量很大,而收拾混亂局面,發展經濟和實現“天下大治”就要靠周恩來等人。而且,這時的中央文革小組,隨著權力上升,內部矛盾越來越多。繼續存在下去只能是無休止的鬥爭。1969年3月,在討論九大檔案時毛澤東說:“中央文革不要了,是管文化革命的。文化革命快要結束了,用常委。”(19)這是他第一次明確地說“文化大革命”快要結束了,同時中央文革小組和中央文革碰頭會這些組織形式不需要保留下去了。黨的九大明確指出:“無產階級文化大革命取得了偉大勝利”(20),大會在“在政治上、思想上、組織上,圓滿地實現了毛主席‘開成一個團結的大會,勝利的大會’的號召”(21)。與此相聯繫,中央文革小組完成了自己的歷史使命。

第二,毛澤東希望恢復黨的組織,依靠新組建的中央政治局等機構進行工作。1967年下半年,在中共中央、中央文革《關於已經成立了革命委員會的單位恢復黨的組織生活的批示》、《關於整頓、恢復、重建黨的組織的意見和問題(供徵求意見用)》等檔案中,就有恢復黨組織的內容。在九大黨章修改過程中,原來由康生主持起草的修改黨章草案中規定“在主席、副主席和中央常委領導下,設立在無產階級文化大革命中產生的中央文革這樣的機構,統一處理黨、政、軍的日常工作”,毛澤東在審閱時改為“設立若干必要的精幹的機構”(22),確定在九大後取消中央文革小組。1969年3月,毛澤東在與中央文革碰頭會成員談大會準備工作時又說,報告上中央文革成員的名字一個都不要寫,“只寫我和劉少奇兩個人的名字,只寫劉少奇的資產階級修正主義路線”(23)。這些,自然是他經過深思熟慮才說出來的。文革小組在“文化大革命”奪權階段逐漸取代了中央書記處和政治局,並參與中央日常工作,完成了向黨內“走資派”奪權的任務。九大和九屆一中全會選出了新的中央領導機構,文革小組及其支持的許多“造反派”頭頭也進入最高領導機構。這樣,毛澤東整黨建黨的思想,以及把各項工作納入正軌的願望有了新的組織保障。因此,九大黨章規定:“黨的中央委員會全體會議由中央政治局召開。”“中央政治局和它的常務委員會在中央委員會全體會議閉會期間,行使中央委員會的職權”。按照毛澤東的意思,九大已經形成了一個新的格局,今後就是要在此基礎上團結起來,進行黨和國家的各項工作。

第三,在中央文革小組成員進入中央政治局後,毛澤東試圖對江青等人的權力加以約束。九大前,毛澤東就在一封要求選江青為中央委員會候選人,並應成為政治局常委兼中組部部長的來信上批示:“徒有虛名,都不適當”。召開九大時,毛澤東幾次提出“不準江青進入政治局”(24)。江青等人不聽勸阻,拚命進入了中央委員會和中央政治局。但是,他們在政府和軍隊中並沒有實職,中央的重大活動還是周恩來主持。江青不甘心自己的空頭政治局委員頭銜,九大一結束,她就要把個人突出在中央之上,還要用中央文革小組的名義重新發表她在上海的座談會紀要,要大家學習。而毛澤東看到檔案後把“江青同志”四個字勾掉了,認為不妥。

中央文革小組的取消,客觀上削弱了江青一夥的權力,令他們失去一個重要陣地。江青後來給毛澤東的信中說:“自九大以後,我基本上是閒人”。毛澤東指出:“你的職務就是研究國內外動態,這已經是大任務了。此事我對你說了多次,不要說沒有工作。”(25)。對於這夥人,毛澤東直到逝世也沒有把黨和國家的最高權力交給他們。由於對自身處境不如意,不甘寂寞的江青在一段時間裡回到上海,和張春橋、姚文元議論他們的各種陰謀,繼續興風作浪,加上因造反起家、在九大上進入中央的王洪文,逐漸結成“四人幫”,發展自己的勢力,攫取更多的權力。

中央文革小組是以階級鬥爭擴大化為主要特徵的“左”傾思想嚴重發展的結果,是以個人崇拜和高度集權為主要特徵的政治體制弊端長期積累的產物。它的存在及其惡劣行徑違反了黨章,損害黨的威信,擾亂了人們的思想,給黨和國家政治生活帶來了極大破壞和惡劣影響。這是“文化大革命”最為沉痛的教訓之一,也是我們應該深入總結和認真汲取的。