中國農業的社會主義改造

正文

中國在人民民主專政(無產階級專政)的條件下,通過合作、聯合的道路,把小農經濟逐步改造成為社會主義的合作或聯合經濟的生產關係變革。基本理論 農業社會主義改造的理論是馬克思主義建設社會主義理論的重要組成部分。K.馬克思和F.恩格斯都論證過改造小農的必要性。馬克思指出,小農的生產方式排斥生產資料的積聚,排斥協作,排斥分工,排斥生產力的發展。在資本主義制度下,小農不是逐漸變成剝削別人勞動的小資本家,就是喪失自己的生產資料變成僱傭工人。恩格斯也指出,小農是過了時的生產方式,資本主義的大生產將把他們那無力的過時的小生產壓碎。

改造小農的形式 馬克思、恩格斯認為,合作社是改造小農的主要形式。1866年,恩格斯在《致奧古斯特·倍倍爾》的信中說,把合作社生產作為向完全共產主義過渡的中間環節,這一點馬克思和他本人從來沒有懷疑過。1894年,恩格斯在《法德農民問題》中明確指出:“我們對於小農的任務,首先是把他們的私人生產和私人占有變為合作社的生產和占有,但不是採用暴力,而是通過示範和為此提供社會幫助。”但是,馬克思、恩格斯並不拒絕其他形式,他們曾經構想當時俄國的土地公社有可能成為共產主義發展的起點。

改造小農的原則和方法 馬克思認為,無產階級在取得政權以後,一開始就應當促進土地私有制向集體所有制過渡,但不能採取損害農民的措施。恩格斯分析了農民的各個階層,指出絕對不能用暴力去剝奪小農,只能通過示範和為此提供社會幫助的辦法,逐步地過渡。列寧進一步分析了小農的二重性,指出農民是私有者又是勞動者,明確提出在改造農民的個體經濟時,要遵循自願原則,任何強迫、暴力手段,任何急躁輕率的行政和立法手段,只能給社會主義帶來困難。列寧特別重視流通領域的合作社,主張首先發展銷售、供應、信用方面的合作社,並逐步發展生產領域中的合作經濟組織。列寧強調發展大工業和文化教育的重要性,指出這些是改造小農的重要條件。他還指出改造小農的長期性,他說,為了完成這一任務,需要經過整整一個歷史時代,在最好的情況下,也要一二十年。

中國的實踐 中國共產黨領導的農業社會主義改造,即農業合作化的實踐,豐富了馬克思主義關於改造小農的理論。在1943年

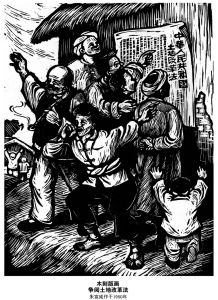

爭閱土地改革法 朱宣鹹作

爭閱土地改革法 朱宣鹹作方針政策和步驟 中國共產黨在領導農業社會主義改造過程中,明確地提出了自願互利原則;在理論和實踐中,既重視生產領域的合作,又重視流通領域的合作;在生產領域的互助合作方面,採取了三個互相銜接的步驟:第一步,組織帶有社會主義萌芽的互助組;第二步,在互助組的基礎上組織以土地入股和統一經營為特點的半社會主義性質的初級農業生產合作社;第三步,組織完全社會主義性質的高級農業生產合作社。通過這些步驟和形式,逐步改變農民的生產方式和生活方式,使農民逐漸適應而不感到突然(見農業生產合作社)。

根據農村各階層在土地改革後的經濟地位和對互助合作的態度,中共中央制定了農業合作化的階級路線:依靠貧農和下中農,鞏固地團結中農,逐步地消滅富農。土地改革以後,貧農分得了土地,生產和生活雖都有了改善,但生產仍有困難,下中農也不富裕,他們對互助合作有較高的積極性,是農業合作化的依靠力量。中農,特別是富裕中農對合作化的態度是動搖的,因此對他們採取團結的方針。在中國,貧農和下中農占農村人口的60~70%,堅持依靠貧農和下中農,才能鞏固地團結其他中農,戰勝富農,比較順利地實現農業合作化。對富農,在合作化過程中,有區別地逐步吸收他們加入合作社,通過勞動把他們改造成為自食其力的勞動者。

合作化的過程 中國民主革命時期,在中國共產黨領導的革命根據地曾經建立過各種形式的農業互助合作組織,積累了經驗,但是作為社會主義革命的任務提到日程上來,還是在中華人民共和國建立以後。1951年12月中共中央作出《關於農業生產互助合作的決議(草案)》,到 1952年參加互助組的農戶已占全國農戶總數的 40%,並建立了3600多個初級農業生產合作社。1953年12月中共中央通過了《關於發展農業生產合作社的決議》。以後,在1955年11月和1956年6月又先後公布了《農業生產合作社示範章程草案》、《高級農業生產合作社示範章程》,用以指導農業合作化運動。

中國農業合作化,在開始的幾年比較慎重,比較穩妥,因而發展比較正常。但1955年下半年起,在批判“右傾保守”以後,很快就掀起了農業合作化高潮。原來預計在15年內完成農業合作化,實際上只用了4年就基本上完成了。1956年年底,有75萬個農業生產合作社,入社農戶達1.2億戶,占農戶總數的96.3%;其中高級社的戶數達1億多戶,占農戶總數的88%。中國農業合作化的方向是正確的,在這場涉及幾億人口極為深刻的社會變革中,不僅避免了在這類情況下通常難以避免的生產力下降,而且還促進了整個國民經濟的發展,這是一個很大的成就。但是在農業合作化後期,要求過急,步子過快,形式單一,規模過大,在不少地方發生了違反自願互利原則的錯誤,給建立起來的合作農業經濟帶來不良的後果。