殿名來源

中和殿

中和殿殿名取自《禮記·中庸》:"中也者,天下之本也;和也者,天下之道也"之意。中和殿匾額"允執厥中"匾,為乾隆御筆。典出《書·大禹謨》"人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。"

"中和"二字是說,凡事要做到不偏不倚,恰如其分才能使用各方關係得到和順,其意在於宣揚"中庸之道"。

建築特徵

外部特徵

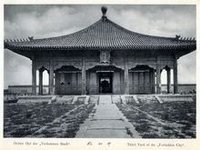

中和殿高19米,平面呈方形,為單檐四角攢尖,屋面復黃色琉璃瓦,中為銅胎鎏金寶頂。它的面積是三大殿中最小的。太和、中和與保和三大殿所在的台基上,設定有龍的頭部形狀的排水口。下雨時,排水頭一起噴水,形成“千龍吐水”的景觀。辛亥革命後,清遜帝仍居後宮。袁世凱意圖復辟帝制,以三大殿為宮殿,對內外裝潢有所改動。其中寫有殿名的匾額上面的滿文被鑿去,漢字移至中間。

中和殿平面呈正方形,面闊、進深各為3間,四面出廊,金磚鋪地,建築面積580㎡。屋頂為單檐四角攢尖,屋面復黃色琉璃瓦,中為銅胎鎏金寶頂。殿四面開門,正面三交六椀槅扇門12扇,東、北、西三面槅扇門各4扇,門前石階東西各一出,南北各三出,中間為浮雕雲龍紋御路,踏跺、垂帶淺刻卷草紋。門兩邊為青磚檻牆,上置瑣窗。殿內外檐均飾金龍和璽彩畫,天花為瀝粉貼金正面龍。殿內設地屏寶座。門窗的形制則取自《大戴禮記》所述的“明堂”,避免了三座大殿的雷同。

中和殿的大殿平面呈方形,黃琉璃瓦四角攢尖頂,正中有鎏金寶頂。皇帝有事去太和殿先在此小憩,接受內閣、禮部及侍衛執事人員等的朝拜。每逢加封皇太后徽號和各種大禮前一天,皇帝也在此閱覽奏章和祝辭。

內部特徵

中和殿內景

中和殿內景中和殿內寶座前左右兩側的兩隻金質四腿獨角異獸。它是想像中的一種神獸,傳說日行18000里,懂得四方語言,通曉遠方之事。放在皇帝寶座兩旁,寓意君主聖明,同時為燒檀香之用。放在中和殿地平台兩側的銅薰爐,是用來生炭火取暖的。清代宮中燒用的是上好木炭,叫“紅蘿炭”。這種木炭氣暖而耐燒,灰白而不爆。寶座兩旁還放著兩乘肩輿,俗稱轎子,是清代皇帝在宮廷內部使用的交通工具。帝後在什麼場合乘坐什麼轎子都有嚴格規定。肩輿是其中的一種。

中和殿正中設有寶座,兩旁陳列著兩個肩輿。所謂的肩輿是皇帝乘坐的轎子中的一種,主要供皇帝在紫禁城內活動使用。

歷史功能

中和殿

中和殿明清兩代,中和殿的使用功能基本上相同,即皇帝到太和殿參加大型慶典前在此休 息準備。皇帝在中和殿通常都先接受主持慶典的官員朝拜和奏事,再到太和殿參與慶典。

另外在每年春季的先農壇祭典時,皇帝都會先到中和殿閱讀寫有祭文的祝版,查看親耕用的農具。在參與天壇、地壇、社稷壇、太廟的類似活動前,皇帝也會在這裡閱讀祭文。

清代每七年纂修一次皇家家譜。纂修工作完畢後就會在中和殿上舉行儀式,送呈皇帝審閱。給皇太后上徽號時,皇帝也要到中和殿閱讀擬好的奏摺。

有時候皇帝也會在這裡召見官員或賜食。

交通提示

中和殿風光

中和殿風光乘1、4、20、52、57路天安門站下。穿過天安門城樓、端門到達午門(

正門)。 乘101、103、109路公共汽車故宮博物院下到達神武門(後門)。

故宮各部分建築

| 簡介 | 北京故宮,舊稱紫禁城,是世界上現存規模最大的古代皇家宮殿建築群。故宮的建築沿著一條南北向中軸線排列並向兩旁展開,南北取直,左右對稱。 |

| 中路建築 | 午門| 太和門| 太和殿| 中和殿| 保和殿| 乾清門| 乾清宮| 交泰殿| 坤寧宮| 坤寧門| 御花園|神武門 |

| 西路建築 | 養心殿| 永壽宮| 翊坤宮| 儲秀宮| 太極殿| 長春宮| 鹹福宮| 重華宮| 建福宮| 中正殿| 英華殿| 壽安宮| 壽康宮| 慈寧宮| 武英殿| 鹹安宮 |南薰殿| 西華門[北京市] |

| 東路建築 | 齋宮| 承乾宮| 延禧宮| 鍾粹宮| 景陽宮| 景仁宮| 永和宮| 乾西五所| 奉先殿| 毓慶宮| 天穹寶殿| 寧壽宮| 南三所| 文華殿|傳心殿| 東華門 |