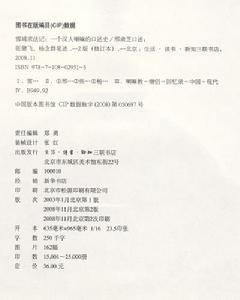

《雪域求法記》

《雪域求法記》作者: 邢肅芝 口述,張健飛,楊念群 筆述

出 版 社: 生活.讀書.新知三聯書店

出版時間: 2008-11-1

字數:

版次: 2

頁數: 374

印刷時間:

開本: 16開

印次: 2

紙張:

I S B N : 9787108029515

包裝: 平裝

所屬分類: 圖書 >> 哲學/宗教 >> 宗教 >> 佛教

編輯推薦

在山柔水溫的江南,他叫邢肅芝;在太虛大師身邊,他叫碧松法師;在荒寒的雪域寺院,他叫洛桑珍珠。他是第一個獲得西藏三大寺拉然巴格西學位的漢人,他是蔣介石親自任命的國立拉薩國小校長……

內容簡介

一九九八年八月的一天,我們來到美國洛杉磯郊外一所宅子,拜訪隱居在此的邢肅芝老人。在此之前,我們早就聽說這位老人精通漢藏佛教,是一位修道有成的高人,一生充滿了神奇不凡的經歷。這便是此書的緣起。

邢肅芝老人雖年過八旬,但身體康健,思維敏捷,記憶十分驚人。我們初次的交談從邢老在西藏的經歷開始。講到半個多世紀前的往事,老人家取出了一本厚厚的照相冊,他告訴我們,這裡面的照片全部是他自己所拍攝的,記錄著自一九三七年從他進入西藏開始,入藏沿途的所見所聞,以及在西藏十三年的求法和探險中所遭遇的各種人物。相冊的封面已然退色,翻開它,一幀幀微微發黃的黑白照片按照年代的順序排列著。從這些照片,邢老向我們展開了他多姿多彩的一生,道出一段段傳奇的經歷。

邢老的經歷所涵蓋的時空廣闊,人物眾多,尤其是涉及到佛學及藏傳密教的部分,需要參證大量的文獻,才能達到真實的復原當時佛教活動的歷史面貌的目的。往往為了一項細節的查證,要經過洛杉礬-北京之間橫跨太平洋的數次聯絡,三年內點點滴滴的工作持續不斷,直至各項因緣具足,方才功德圓滿,使這部口述自傳得以問世。我們希望這本書能為近代政治史、社會史、宗教史、民俗學、社會學、人類學的研究提供一份真實可靠的歷史記錄。這也是邢肅蘭老人的心愿。

目錄

修訂版序

前言

第一章 童年記趣

亂世記憶

初入佛門

大明寺出家

種善寺的香火

太平庵的小主人

新式佛學教育

初聞密法

第二章 入藏緣起

漢藏教理院

傳法上師

太虛大師

準備人藏

成都小住

本光法師傳奇

福緣輪上的向領江

二十五個比丘尼

第三章 步入西康

嘉定遇貴人

雅安風情

爐城觀俗

緊要關頭貴人相助

騎馬抵達折多塘

泰寧的喇嘛寺和農業實驗區

道孚素描

爐霍的奇人趣事

聞名西康的女土司

大金寺的戰火

獨一無二的甲喇嘛

德格求法

第四章 藏地風情

兩個不尋常的徒弟

金沙江的關卡

江達受阻

查驗香疤的煩惱

藏兵護送登山

藏軍司令的款待

第五章 走近拉薩

西藏紙幣

從譚興沛的遭遇說起

山中奇趣

在羅隆宗巧遇劉曼卿

碩督漢人的生活

康藏人的區別

夏工拉雪山中的神廟

牛廠娃講笑話

難以人眠的荒原之夜

工布江達見聞

拉薩河中沐浴

第六章 喇嘛生活

進三大寺當喇嘛的學問

在康村的布施

喇嘛寺的管理機構

鐵棒喇嘛與習武喇嘛

五部大論與四種格西

上下密院與噶丹赤巴

拜師學經

結場辯經

喇嘛寺的生活

慕朗青波——大願節

降神的習俗

三大寺的漢人喇嘛

第七章 漢藏關係

拉薩的漢族商人和居民

西藏的貴族

噶廈和西藏的官吏制度

達賴喇嘛

中央政府的駐藏辦事處

第八章 咱日山朝聖

聖山的傳說

山南路途中的見聞

輔政大臣的款待

米及頂的遭遇

深山遇襲

蓮花生大師顯聖

堯西朗頓的趣聞

第九章 後藏考察

從拉薩到聶塘

曲水到龍蚌宗

巴朗宗的貴族之家

前藏統治的日喀則

那塘寺的風貌

達拉與朗拉

朝拜神奇的薩迦寺

農產區至拉孜

彭措林——覺囊巴的今昔

江孜的英國勢力

金剛亥母寺的傳聞

返回拉薩

第十章 西藏辦學

重返內地

蔣介石見到了一位漢人喇嘛

銜命返藏

入關涉險

國立拉薩國小小史

藏兵被毆風波

應邀訪問尼泊爾

他心通喇嘛的預言

驅漢事件和噶廈政府的通牒

恐怖籠罩的城市

撤出拉薩

後記 曲終人散以後

書摘插圖

第一章 童年記趣

亂世記憶

我於一九一六年十一月十九日出生於南京,在家中排行第三,上有兩位兄長,下有兩個弟弟和一個妹妹。我的父親是個商人,在南京和寶應縣城經商,母親在家中操持家務。我的全家祖輩虔信佛教,父母親常年拜佛,叔父也是出家人,在揚州平山堂大明寺擔任方丈。小的時候母親帶了我去看望外祖父,外祖父見我聰明伶俐,十分喜愛,於是將我帶在他的身邊,就這樣我跟隨外祖父度過了自己的大部分童年。

外祖父的家離我們住的地方不遠,只相隔幾條街。外祖父姓沈,在寶應縣城開了一間衣店,買賣舊衣服。那時這是一門不錯的生意,大部分的衣服來源於縣裡的當鋪,當鋪給顧客三個月的時間贖回所當的衣物,如果三個月過後顧客不來贖取,當鋪還可以再延期三個月,到了六個月時還沒有人來贖,當鋪就可把衣服自行處理,賣給衣店,衣店把這些衣服轉手零賣。因此每當寶應縣城當鋪中的衣服到期沒有人贖回時,當鋪就將這些衣服交給外祖父的衣店。這些衣服有不少是質地上等的貨色,因為不好的和不值錢的衣服當鋪是不會隨便接受的。

在我的記憶中,外祖父是個十分守舊的人,他思想非常保守,而且為人很固執。外祖母則為人和藹,勤勞賢惠,是一位典型的中國婦女。外祖父有兩個兒子。長子,也就是我大舅,從小在家受盡了外祖父嚴厲的家教,終於有一天到了忍無可忍的地步,離家出走逃到了上海,從此不再回家。次子,即我的小舅舅,不是我外祖母所生養,而是外祖父早年在外面有外遇時的結果。他長得很英俊,但喜歡成日在外面遊蕩,或許是受不了外祖父的管教。大舅出走後,外祖父為了防止小兒子步老大的後塵,將一條鐵鏈子拴在他的腳上,只讓他在屋子裡活動,不準出屋半步。

我那時只有四至五歲,不明白為什麼小舅舅腳上要戴鎖鏈。去問母親,母親告訴我小舅舅因為不聽話到處跑,所以外公要把他鎖起來。那時候還是軍閥割據的舊時代,父母可以隨便管教子女,沒有任何法律的限制。到了小舅舅該結婚的年齡,外祖父為他迎娶了一位蘇州姑娘。新娘子容貌漂亮,也十分賢惠。但儘管成了家,小舅舅卻依然被外祖父強制鎖在家裡,沒有活動的自由,只能與妻子相伴,終日生活在自己的小房間內。眼看著小舅舅被關在家中無所事事,外祖父便要他練習裁縫手藝,白天給人家縫製衣服,到了晚上就和妻子睡在同一個房間裡。我這位小舅母為小舅生了一個女兒,可是產後沒有多久,她便一病不起,離開了人間,就死在和小舅舅朝夕相處的房間裡。那時我年紀還很小,記得小舅母去世的時候,我坐在小板凳上,好奇地向小舅舅住的屋裡張望,只見小舅母很安詳地躺在床上,鄰居們來來往往,為她換上壽衣,準備裝入棺材。發喪時小舅母的娘家沒有任何人來,大概她是個窮困家庭的女子。小舅母去世以後,外祖父心裡明白他再也拴不住小兒子的心了,於是主動去掉了小舅舅腳上的鎖鏈。

獲得了自由,小舅舅如出籠之鳥,遠走高飛,從此就杳無音信,留下了自己幼小的女兒與外祖父相依為命。當時我的外祖母已經去世,接二連三的打擊使外祖父一下子蒼老了許多。

儘管外祖父對自己的兒子十分嚴厲,但對我這個外孫卻非常寵愛。他教我認方塊字,讀百家姓,是我的第一個啟蒙老師。我的記性好,有時外祖父不記得把東西放在什麼地方了,就來問我,我準能幫他找出來。自從外祖母去世,小舅舅出走以後,外祖父便不再做買賣,靠放債收利錢生活。附近做買賣、開飯店的人都喜歡向他借錢,於是外祖父每個禮拜就要出去轉一圈到各家收債。靠著利錢的收入,我和外祖父生活過得相當不錯。記得不少飯店欠外祖父的錢到期不還,外祖父收不到錢,於是就乾脆帶了我去這些飯店吃飯,爺孫倆吃完了也不用付錢,抹一抹嘴就走,飯錢從飯店欠的債里扣除。到了我八歲的那年,外祖父去世了,臨終前他一把火燒掉了手上所有的債據,從此與鄉親們兩不相欠。

我童年的時候,中國正處在軍閥割據的混亂時期。我的家鄉是軍閥孫傳芳的勢力範圍。

大約在我六歲那年,北伐軍打到了江蘇,與孫傳芳的軍隊在運河一帶激戰。這一仗打下來,孫傳芳大敗,記得那時國民革命軍使用的武器非常落後,不少士兵手裡拿的是長矛或鉤鐮槍,全憑湖南人強悍勇猛的士氣衝鋒陷陣,打敗了強敵。孫傳芳曾經就讀於日本士官學校,懂得軍事,占據了江南富庶之地,號稱五省總司令,勢力強大。當時他的一部分軍隊駐紮在寶應縣,我和外祖父出門時常看到軍隊在操練。

不久,孫傳芳聯合了山東軍閥張宗昌的力量反攻國民軍,一直從徐州打到瓜州。這時南京的指揮官是白崇禧,指揮國民軍在南京與鎮江之間的龍潭再次大敗孫傳芳的軍隊。這一次孫傳芳的部隊被打得潰不成軍,潮水般地日夜兼程向北方落荒而逃,路過寶應時,我看到團長坐在轎子上被人抬著,士兵則是一路搶劫而來,可以說是遇店便搶。這天我父親正好出門辦事,劈面遇到一夥剛搶完布店的敗兵,正在把搶來的布匹裝在一輛黃包車上準備拖走,見到我父親,不由分說便當場抓了壯丁,強迫他拉著載滿布匹的黃包車隨軍撤退。父親腦子機敏,沒走多遠就推說肚子痛要上廁所,乘機鑽人一條小巷溜回家中,逃脫了與家人離散的命運。後來我聽說有的鄉親被抓壯丁後,被迫拉著搶劫的錢財從上海隨軍一直到了山東。

孫傳芳經過這一次失敗,再也無力東山再起,以後隱居在天津居士林學佛,最後被一位女子暗殺。這位女子的父親早年被孫傳芳殺害,女子為父報仇,一時轟動了全國。

外祖父去世後,父母把我接回到自己的家裡。那時父親經營煤和鐵的批發,將外地批發來的鋼鐵在當地零售。家裡還擁有一百畝左右的田地,蘇北運河一帶自古就是中國的糧倉,以前所打的糧食都要運往北京,年成好的時候,家中每年可收一百擔上下的稻穀,年成不好,收入就要打折扣,如遇荒年還有可能顆粒無收。靠著父親的生意和收地租,家裡的生活還算寬裕。

不知為什麼,自從回到了自己的家,我便開始生病,接二連三地打擺子,父親要經常帶了我找城裡的醫生看病。醫生開了方子,我們便去藥鋪抓藥。那時候的藥鋪可以記賬,抓藥時不必付現錢。布店也是一樣,如果一家人孩子多,可以先把布拿回家縫製衣服,到了年底布店才來上門收賬。因為城裡的居民不多,左鄰右合彼此認識,相互賒賬比較放心。藥吃得多,對中藥材就慢慢熟悉了,走進中醫鋪,只要看到台子上放的藥,我便知道大概是哪幾味。

中藥吃了不少,我的身體卻不見起色,依然是三天兩頭地生病。眼看著我的病總是醫不好,父母親於是請來了一位算命先生為我打卜算卦。算命先生告訴父母親說,你們這個孩子在家裡是養不大的,如果想要他活下去,除非送到廟裡。我們全家祖輩信奉佛教,我的二哥和叔父都出了家,叔父還在揚州平山堂大明寺做方丈。我父親認為,出家本是很有功德的事情,如果到私廟出家,將來可以把廟繼承下來,廟裡有財產,不必為生活擔憂,而且受人尊敬。於是父母親聽了算命先生的勸說,在我八歲那年,把我送到了興化縣的安樂寺。

初入佛門

我的第一個師父名叫脫老,人長得很高大,他原來是安樂寺的方丈,退居後廟子專門建了一棟帶花園的洋房供他居住,就在寺廟的旁邊。我是脫老的第一個徒弟,老人家一見我就十分喜愛,為我這個小徒弟縫製了許多新衣服。我和師父一起住在花園洋房裡,地方寬曠而幽靜。安樂寺是個大廟,住有不少和尚。廟裡的新方丈非常嚴厲,對於和尚的行走坐臥都有各種規矩,比如走路時不可把袍子大袖甩起來行走,不可昂首闊步,要抄著兩手慢慢行走等等。這些嚴格的清規戒律對於我這個剛剛入門的小孩子一時很難適應,好在脫老師父對我十分慈祥,百般照顧,從不呵斥。師父將我送去讀書,學費由他支付,每天早上傭人背著我去鎮上的私塾,到了下午三點放學以後再把我背回寺廟,凡事都有人服侍,把我當成小少爺。

算命先生的話果然很靈驗,自從進了安樂寺,我便不再生病了。

興化縣是個魚米之鄉,鄉民生活比較富庶,經常來請廟子的和尚去做各種法事,比如念經超度等等。安樂寺因此香火旺盛,幾乎每天晚上和尚們都要外出做佛事,連傭人也要隨同和尚一起做幫手打雜。中國人的習慣是人死了在家停放七天,每天要請和尚念經,幫著照看屍體,另外每個人死後的周年紀念日,常常也會請和尚上門為過世的親屬念經。安樂寺廟子上有幾十個和尚,每天晚上都要出去念經,每次念經每個和尚都有收入,記得似乎是每人一吊錢,服侍和尚的傭人也有收入,他們有一套分配收入的方法。比較流行的一種法事叫做放焰口,為死去的人超度亡魂。一次放焰口需要五個和尚,一個和尚做主持,其餘四個幫手念經。外出做法事時,一組和尚再加上幾個負責抬法器的傭人做挑夫,傭人除挑法器外還負責法事的搭台及撤台等工作。這些傭人在廟子裡的時間長了,懂得不少做佛事的規矩,被稱作道人,意思是有道之人。因為每次隨同和尚外出打雜都能夠分到一份酬勞,他們自然很願意外出打雜。這一類的和尚被人稱為“趕懺和尚”,他們每日白天睡覺,晚上外出為人做法事,常年如此,根本沒有時間去認真地學習經論和修行。

就這樣,每天到了傍晚時分,安樂寺的和尚和道人便全部出動,偌大的廟子頓時變得冷冷清清,只剩下師父脫老和我一老一小兩個人。天黑以後,廟子裡更加寂靜,四下無人,一有風吹草動或者什麼聲響,我便覺得心驚膽戰。睡覺時,整個身子縮在被子裡,頭也不敢伸出來。三個月後父親到廟子來看望我,我請求他一定要帶我回家,父親被我纏得沒有辦法,只能帶我走。師父脫老見留不住我,知道法緣不順,但心裡依然十分難過,聽說他從此以後再也沒有收過徒弟。

怪得很,離開了廟子,剛剛回到了自己的家,我便又開始生病。父母親記起了算命先生的話,只好再一次為我找廟子出家。經過了一番打聽,揚州平山堂大明寺的方丈自壇老和尚正好想收個徒弟。於是,家裡便把我送到了揚州的大明寺。

大明寺出家

大明寺是個有名的寺廟,它的歷史悠久,鑒真和尚是唐朝時這裡的方丈,後來他東渡日本,成為日本佛教的一代宗師。寺廟坐落在揚州瘦西湖邊,風景秀麗,吸引了不少的遊客。寺內有一座瓊花園,很有名氣,園裡種滿瓊花,當年隋煬帝看瓊花正是在揚州,所謂“瓊花一現”,指的就是這個地方。

大明寺沒有多少田產,因此算不上是富裕的寺廟。我剛剛到那裡的時候,廟子的很多地方已經荒蕪而殘破,只有招待遊客的那一邊還比較熱鬧。寺里有座大殿,殿內三尊大佛,十六羅漢。除瓊花園之外,寺的東面有放鶴亭,有個七彩玻璃廳,廳的後面就是方丈室。我常在招待遊客的地方看書,那裡有兩三間房子,夏天可以納涼,環境很好。大明寺不對外做佛事,主要的收入來自遊客。廟裡有一眼泉水,號稱天下第五泉,水味清甜,用它泡出的茶清香可口。遊客到了這裡,一般都會要上一壺茶,一面品茶歇息,一面觀賞瘦西湖的美景。廟子也向遊客提供素齋,素齋的名菜有口外蘑菇,用張家口內蒙古一帶出的蘑菇,菜一上桌,香味撲鼻。其他還有素火腿、素雞等。素齋的價錢不定,由客人隨意,有的給多,有的給少,但一般的遊客都不會太吝嗇,有時遇到上海來的有錢人,出手更大方。

歷史上不少名人曾經來此一游,在寺廟留下很多墨寶,比如乾隆皇帝下江南時,就在這裡留下了不少的詩文。廟子出售名人的墨寶字帖,購買的遊客也很多,靠了這些遊客,大明寺每年能夠得到一筆可觀的收入。

中國的寺廟大體分為兩種類型,一種叫作十方叢林,另一種叫作私廟。十方叢林的廟子財產屬於寺廟所有,不屬於方丈或哪個私有,方丈只是寺廟的管理人,不擁有寺廟的財產。一旦方丈退休或離去,寺廟會從本廟的法師中推舉一位新的方丈,或從外面請來一位有聲望的和尚來擔任。這叫作傳賢不傳子。另一種寺廟是屬於私人擁有的,叫作私廟,它是方丈私人的財產,方丈可以把它傳給自己指定的徒弟,徒弟再傳給徒弟的徒弟,就這樣如同一個家族世代相傳,被稱為傳子不傳賢。從清代以來,傳賢與傳子都有各自的系統。

大明寺是一座十方叢林的寺廟,自壇和尚是大明寺的方丈,除了管理寺廟,他自己還擁有一座私廟,坐落在寶應的泛水鎮,叫作太平庵。這個廟子是他用自己的錢從別人手中買下來的,準備退休以後移居到那裡。我做了自壇和尚的徒弟,但人並不住在大明寺,除了夏天時到大明寺消夏以外,大部分的時間都住在他的私廟太平庵,以及自壇和尚早年出家的廟子,叫作種善寺。這個廟子也是一間私廟。

太平庵地處鄉下,周圍沒有學校,上學要步行三十里路到泛水鎮。為了方便我接受教育,自壇師父安排我到鎮上的種善寺去住,學校放假時再回到太平庵。種善寺是他當年出家的地方,方丈名叫脫凡老和尚,是他的師父,我的師公。由於我的師父是這座廟子的當然繼承人,而我又是我師父將來的繼承人,住進廟子是理所當然的。師公脫凡老和尚一見我就很是喜歡,百般照顧,每天派人送我到鎮上去讀私塾。

泛水鎮上的這間私塾是由一位前清舉人,名叫張小湖的先生興辦的。張先生在本鄉才學出眾,教書認真,對學生管教嚴格,在泛水鎮遠近聞名。他對學生的收費不便宜,每年要十二個大洋,在那個年代這是一筆不小的費用。我的學費自然是由種善寺來支付。我從小經過外公的啟蒙,教我讀書寫字,打下了很好的基礎,跟隨張先生學習,進步很快,一年下來,已經能讀《古文觀止》了。

……

書摘與插圖

《雪域求法記》

《雪域求法記》