內容簡介

《西路軍》

《西路軍》在中國革命史上,有一支由21800餘名將士組成的紅軍隊伍,經河西走廊向新疆方向前進,雖經浴血拚殺、頑強奮戰,但終因兵力懸殊、寡不敵眾而慘遭失敗。由於種種原因,西路軍史被湮沒了近半個世紀。近日,由陝西人民出版社出版的《西路軍》三部曲,即《西路軍·河西浴血》、《西路軍·生死檔案》和《西路軍·天山風雲》,還原了歷史真相。

《河西浴血》

西路軍西征的起因是什麼?失敗的歷史原因有何複雜性?應當怎樣評價它的歷史作用?這些問題隨著本書揭開這些塵封往事逐漸清晰起來。本書通過有血有肉的真人真事,通過有根有據的原始資料,展現了西路軍由虎豹口渡河到祁連山失敗的全過程。這是《西路軍》三部曲的第一部。

《生死檔案》

這是一部用鮮血與生命記錄下來的真實檔案。紅軍西路軍經歷了空前絕後的艱苦鏖戰而最終慘烈失敗。兩萬—千餘名將士,在敵人的大肆暴虐下。僅有少部分生還。本書以豐富的第—手資料,記錄了那段不忍卒讀的歷史。這是《西路軍》三部曲的第二部。

《天山風雲》

紅軍已到星星峽,人數只有三四百,再無後續部隊。他們雖遭受重重堵截,精疲力竭,但仍英勇奮戰;他們食不果腹,衣不蔽體,但在茫茫風沙中毫不畏懼……這是《西路軍》三部曲的第三部。

創作背景

在黨史上西路軍一度同張國燾的退卻逃跑路線捆在一起,這符合歷史事實嗎?西路軍西征的起因是什麼?失敗的歷史原因有何複雜性?應當怎樣評價它的歷史作用?馮亞光說:“這些疑問猶如一曲粗獷、原始的悲歌,和著當年戰火沉重的脈搏,從我的心上流過。我要將這如幽靈般在天空中閃爍的問號收入我的作品,我要努力拂去歷史蒙上的塵埃,追思那永不泯滅的悲壯與屈辱。”

因為有了這樣的責任感,馮亞光用兩年多時間寫出了12萬字的《西路軍喋血河西》,於1989年連載在《陽關》雜誌,後補充到23.5萬字由甘肅人民出版社出版。後來他又用兩年多時間寫了《西路軍生死檔案》,1992年由蘭州大學出版社出版,寫下了西路軍將士冷寂而又輝煌的生命篇章。

兩書出版後,他繼續收集材料,一方面對前兩部作品作大量補充修改,加入了許多最新發現的歷史資料,一方面開始寫作西路軍在新疆的奮鬥歷程。他兩次進疆考察西路軍左支隊的進疆路線。2000年左右,馮亞光終於完成了全景式的西路軍史:《西路軍·河西浴血》、《西路軍·生死檔案》和《西路軍·天山風雲》。

寫作特點

馮亞光在創作時一直追求真實性與文學性的完美結合,“首先是真實性,作品一定要寫得非常真實,這是最終目的;另一點是文學性,劉勰說的‘言而無文,行之不遠’,缺乏文采的作品肯定流傳不廣。我多年來收集材料都是在為真實性上下功夫,而在語言文字上的千錘百鍊就是為文學性下功夫。西路軍這一段歷史,永遠有人會關心,這件事情是明明白白髮生了的,關於這段歷史總會有人要了解。只要我們把作品寫得透徹明白,生動一點、可讀性更強一點,它就會伴隨著這個歷史一直存在下去。我願意讓自己的《西路軍》承當起傳播歷史的媒介作用,讓讀者通過作品了解人類前行者的艱辛而壯麗的歷程。”

作者簡介

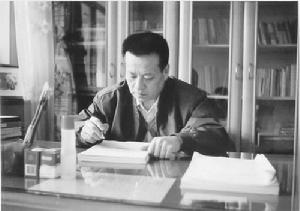

馮亞光

馮亞光馮亞光,原籍陝西省耀縣,1947年生於陝北延川。1966年高中畢業,當過兵,當過工人,因業餘創作被調進甘肅省文化廳文藝創作研究室,1977年考入蘭州大學中文系,畢業之後分配到甘肅日報社任記者,現在是甘肅省社會科學院研究員。曾發表詩歌、散文、報告文學、新聞稿件、學術論文等數十萬字。為父親寫作回憶錄《永遠的足跡》。從開始從事西路軍研究至今,歷經二十年,發表《陳雲肯定西路軍的歷史原委及史實依據》等論文二十餘篇,彙編成冊《西路軍論集》。1992-1993年出版的《西路軍生死檔案》《兩路軍喋血河西》是《西路軍》三部曲的雛形。

馮亞光是甘肅省社會科學院的研究員,近年來一直著力西路軍研究。他說,自從20世紀50年代起,西路軍的一些老紅軍就開始陸陸續續出版回憶錄,但他總感覺沒有把西路軍的來龍去脈寫清楚,他說自己是把《史記》當作寫《西路軍》的楷模,“在寫的過程中,我學習《史記》寫歷史的長處,一是要把這件事交代清楚,二是要用這個事件如實地反映人物。”