簡介

音樂劇《花木蘭》

音樂劇《花木蘭》該劇中以《木蘭辭》譜寫的主鏇律和幾段花木蘭與白玉溪的愛情二重唱,鏇律優美、層次清晰、感情真摯。一位觀眾興奮地說:“音樂的好聽超過了我的想像,郝維亞把音樂劇音樂的歌唱性特點發揮得淋漓盡致,而且運用西洋音樂劇手法詮釋中國古老的傳說,這確實是大膽成功的嘗試。”

概述

該劇2004年初創完成之後,曾經在京進行了一次內部試演,演出之後在社會上引起了強烈的反響和長時間的爭論,但不管是讚揚也好,批評也好,都體現了觀眾對此劇的關注和首次公演的期待。在劇本創作上,該院選擇了“花木蘭”這個不僅在中國膾炙人口,而且在世界上都享有盛名的中國歷史故事人物作為音樂劇的主角。“唧唧復唧唧,木蘭當戶織……”《木蘭辭》在中國已經流傳了千年,花木蘭替父從軍的故事,也已經為多種藝術形式搬上了舞台,推上了銀幕,並通過電視展現在千家萬戶的觀眾眼前。但這次該院在劇本創作上,沒有一味傳襲過去那些替父從軍或“誰說女子不如男”的主題,而是賦予了花木蘭這個古老故事以更新鮮的、更具時代感的愛情與和平的主題、內涵。

主創人員名單

出品人林文增

總監製金一偉金紀廣李小祥

作曲郝維亞

導演王曉鷹

編劇邱玉璞喻江

舞美設計劉杏林陶雷

燈光設計劉建中

服裝設計李銳丁

舞蹈設計佟睿睿

副導演舒平

音樂助理徐向榮

音樂錄音許剛鄒暢

電子音樂編曲李珂李匯哲

舞蹈編導助理劉麗歷樊明王艷

前台主任陳坡張亞峰

劇本創作由劇作家邱玉璞、前衛青年詞作家喻江共譜。音樂創作上由才華橫溢的青年作曲家郝維亞擔綱,導演由中國國家話劇院副院長、戲劇學博士王曉鷹執導,“花木蘭”由多次在國際聲樂大賽獲獎、國內電視大獎賽獲獎者、青年歌唱家王燕扮演。

創作陣容

院長領銜——徐沛東承諾:好聽好看好玩

中國歌劇舞劇院副院長徐沛東親自擔任監製,這也是他第一次監製音樂劇。劇院經過深思熟慮,聘請了中國話劇院副院長,國家一級導演,戲劇學(導演學)博士王曉鷹擔任導演。他曾導演過《魔方》、《浴血美人》等一大批優秀劇目和一些大型朗誦藝術晚會,並為紐約百老匯、香港和澳門的話劇團導演過《莊周戲妻》、《春秋魂》和《屋外有花園》等在海內外具有一定影響的作品;還應美國、德國、日本、香港等國家和地區的邀請出國訪問、參加國際戲劇節、出席國際戲劇研討會或作為客座導演排演劇目等。兩位院長,都是中國劇界最具重量級的巨擘。他們說,高談闊論的理論我們不說,只有一個要求,好聽好看好玩。

“和聲”部隊——最傳統的題材,最現代的形式

這部由中國歌劇舞劇院音樂劇同時集中了目前國內最有分量和最新銳的創作力量。這個音樂劇由中央音樂學院最年輕的作曲博士郝維亞擔任作曲,兩位編劇分別是來自中國歌劇舞劇院72歲的老藝術家邱玉濮和中央電視台年僅28歲充滿青春活力、時尚前衛的青年歌詞作者喻江。這樣一個組合擁有整個音樂劇所需要的全部要素:最傳統的題材,最現代的形式。

全國選角——未演先紅

隨後,劇院開始在各大媒體登出了招聘啟事,在全國各地遴選劇中的主要人物扮演者,來自各地的“花木蘭”和“花木蘭的情人”“將軍”經歷了劇中人物一樣坎坷的旅途來到北京,最遠的“木蘭”來自新疆。中央各大藝術團體也不乏前來一比高下的競爭者,劇院的許多一級演員也放下架子,和許多初出茅廬的年輕演員一起同台競爭。最後,青年歌唱家王燕一枝獨秀,奪得花魁。

創作理念

“花”前“樂”下苦思量打造中國第一“花”

音樂劇在中國是個新名詞,是個舶來概念,把《花木蘭》改編成音樂劇,就象把《羅密歐與朱利葉》改編成京劇一樣,需要把東西方的文化發生“化學反應”。更何況,豫劇花木蘭和迪斯尼的花木蘭都已經把花木蘭從一個故事變成了一個品牌,所以劇組在創作的時候,首要的問題就是“如何創新”。

一段異域奇緣:信仰帶來奇蹟

和以往不同的是,〈花木蘭〉不只是在講一個花木蘭的故事,而是要把一個故事放在花木蘭的時代去講,所以,這個故事的包容性很的大,有愛情,有和平,還有信仰,全劇主題就是:只有信仰會帶來奇蹟。男扮女裝,替父從軍的故事固然保留,但為花木蘭設計的一個比武招親的段落則可以說是完全原創。這是一段“異域奇緣”。花木蘭參戰以後,戰爭中的雙方僵持不下,雖然敵方將領被俘虜,但將領的妹妹準備比武招親,招得駙馬之後,再和中原一戰雌雄,花木蘭決定前去應徵,這個異域的公主果真沒有闖過花木蘭的“英雄關”。這個異域奇緣是花木蘭愛情故事的插曲,但卻是全篇的華彩段落,踢踏舞,俄羅斯音樂,契丹音樂……一時間,音樂盛宴與愛情挑戰人的視覺聽覺和心靈。

兩個木蘭:唱到極至,舞盡芳華

在導演風格上,國家話劇院的王小鷹先生突發奇想。用兩個演員同時演一個角色,舞台上始終有兩個木蘭在起舞歌唱,一個是剛烈的男兒,一個是溫柔的女子。這個受西方戲劇影響頗深的大腕導演要把最先鋒的戲劇理念與最最傳統的戲劇題材融合到一起。

復風格主義:一切為好聽好看所用

作曲郝維亞追求的美學流派是“復風格主義”,不迴避流行音樂,不迴避古典音樂,不迴避美聲,不迴避通俗,要將所有美好的音樂與大家分享。多種風格的音樂在劇種自然使用,流暢而不著痕跡。寫一個好聽好看的音樂劇,大家自己掏錢去看的音樂劇,是創作者的理想。

演唱特點

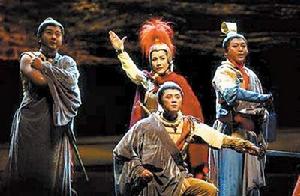

音樂劇《花木蘭》劇照

音樂劇《花木蘭》劇照《花木蘭》採用了“舞”、“唱”分離的形式,即花木蘭的歌唱由一位演員承擔,同時舞蹈由另一位演員承擔。據陳小朵介紹,該劇的導演王曉鷹是我國第一個戲劇學博士,目前任國家話劇院副院長。為了彌補中國音樂劇演員“唱”和“舞”很難兩全的遺憾,也考慮到花木蘭“男扮女裝”的雙重身份,他設計了兩個“木蘭”,一個歌唱,一個則做她的“內心”,與歌唱的木蘭如影隨形。“我們導演的這一設計十分獨到,我只要用心唱到極至,不會因為舞蹈而影響演唱的效果。同樣,舞者木蘭也需發揮她的特長,盡情用舞蹈的形式來表現。”兩個木蘭共同完成了同一個形象,也成為該劇引人矚目的一大因素。

主演介紹

陳小朵,女高音,中國歌劇舞劇院青年歌劇演員

·1995年,陳小朵以民族唱法報考中國音樂學院,以女高音第一名的成績被中國音樂學院歌劇系錄取,師從陳燕副教授。陳老師慧眼識人,在考試中看中了陳小朵美聲的潛力,力勸陳小朵從民族唱法改行學美聲,陳小朵才開始正式的美聲唱法的學習

·1999年,畢業於中國音樂學院歌劇系,同期以優異成績考入中國歌劇舞劇院歌劇團任歌劇演員

·2001年,在比利時OPERAPLUS國際聲樂大師班中名列前茅,成為該年度惟一一名VERAROSA獎學金得主

·2002年,在台灣舉辦的國際華人聲樂比賽中獲最佳新人獎

·2002年,在香港舉辦的英國皇家音樂學院歌劇系研究生入學考試中成績優異,獲得入學獎學金

·2002年得到陳瑜教授指導,獲益非淺。

·2003年,通過全國激烈角逐,獲選成為中國歌劇舞劇院重大劇目――音樂劇《花木蘭》女主角花木蘭的扮演者;在該劇中一人分飾兩角,同時扮演另外一組演員中的女二號——巴丹公主

·2003年,在中國新聲音聲樂選拔賽中名列前茅,被文化部公派代表中國參加國際聲樂比賽

·2004年,被美國FourbrotherentertainmentCo.選中,主演該公司耗資二千萬的大型音樂劇《兵馬俑》;該劇在北美多個城市巡演長達三個月,受到觀眾及評論界的高度評價;美國《丹佛郵報》在評論中稱其為演唱水平及表現力極為顯著的女高音,溫哥華《太陽報》亦在頭版以大幅劇照予以報導,曾為不少中外合作藝術項目擔任英文口譯和主持工作,如歌劇《圖蘭多》、中央歌劇院國際聲樂大師班

音樂作曲

《花木蘭》的音樂劇的鏇律很美,具有很強的可聽性,這對於音樂劇來說是至關重要的,也十分符合音樂劇創作的規律。值得注意的是,這部音樂劇的鏇律也十分抒情。而且因為是作曲家發自內心的情感,所以並不顯得蒼白和空洞。因此,這無疑是音樂劇《花木蘭》音樂成的一個關鍵,這大概就是作曲家本人所說的,他的音樂一直是基於“情感論”的音樂審美觀,一直保持浪漫主義的音樂氣質。

郝維亞,生於陝西省西安市,1989年考入中央音樂這院作曲系。

1999年畢業於吳祖強教授博士班,其後在中央音樂這院作曲系任教。作為教師,郝維亞擔負了大量的教學和科研工作。同時作為青年一代的作曲家,郝維亞的創作無論從題材和體裁,思想和技術上來講都是非常廣泛和兼據包容性的。

郝維亞對該劇的首演並不是很滿意。談及音樂劇,郝維亞說:“音樂劇這幾年受歡迎實際上都是虛的,是觀眾對時尚的追求。音樂劇是各個工種合作的產物,不僅音樂要好聽,服裝、燈光、演員等都要到位。其實我們現在並不完全具備排出好的音樂劇的條件。不過中國音樂劇創作總要起步。從音樂上講,中國過去幾部音樂劇的歌唱性太弱了。我們評價歌曲的標準很單一,以好聽、誰唱得高為原則,這些都沒有抓住歌唱性的本質,歌唱的本質是情感的表達。至於音樂劇的題材,我覺得不是問題,題材只是音樂劇外化的東西,關鍵要看核是什麼。音樂劇有很多種形式,而我要做的是一部最像歌劇的音樂劇,因為我熱愛美聲,美聲演員所能表現的幅度和寬度,所能容納的各種唱法,是流行歌手不具備的。”

另類主題

在這部音樂劇中,一代女英雄替父從軍時,她的青梅竹馬的初戀情人白玉溪也一同走向戰場。愛情在戰爭到來之前就已經開始,一直持續到落幕。第一齣戲剛剛開幕時,一個黑衣人就出場獨白:我們不僅僅是在講花木蘭的故事,而是想把一個故事放在花木蘭時代去講。

整個故事展開的基礎是“戰火埋沒了性別的秘密,卻點燃了隱忍的愛情”。在那個男人的世界中,只有白玉溪知道花木蘭是女人,他一方面要保護她,另一方面,又要把她當男人,和她並肩作戰無法談及兒女情長。

喻江說,隱忍成為愛情的存在方式,欲罷不能卻又進退維谷。花木蘭明知道對方深愛自己,卻無奈戰場上的每一天都是生離死別。生死愛恨情仇的矛盾常常同時出場,成為劇中大量愛情詠嘆調的基本情緒,成為創作歌詞的主要意境。

幕後

演員談演唱

用西方的藝術形式,將東方的古典巨著進行完美演繹,不僅要讓觀眾接受形式,還要“好聽好看好玩”,對演員無疑是一個挑戰。多年在海外求學和演出的經歷使陳小朵對西方的音樂劇有了深層次的理解,為她成功塑造花木蘭的形象奠定了良好的基礎。她認為,該劇賦予了《木蘭辭》這個古老的故事更富時代感的愛情與和平的主題及內涵,是一次中西合璧的完美結合。

在演唱上,陳小朵也談到了自己的獨到體會。這部由中國最年輕的作曲博士郝維亞作曲的音樂劇,音樂風格十分鮮明,不僅有歌劇的力度,而且有很多的時尚元素。這對長期演唱傳統歌劇的聲樂演員是一個不小的挑戰。但陳小朵的聲音卻運用得十分靈活,富於變化,把美聲唱法和音樂劇唱法結合得水乳交融。原因在於她“忠於自己的直覺”,音樂什麼風格,她就用清晰而強烈的感覺來演繹,所以她在唱法上完全忘卻了界線,遊刃有餘。當然我們知道這樣準確的感覺來自於長年不斷的揣摩和積累。她,是一位用心歌唱的人。

演員談作品

說起排演《花木蘭》的經歷,王燕坦言:“是一次難忘的經歷。在演到第三場的時候,我才有了感覺,才儘可能地發揮自己的潛力,而此前只能是想著舞台走位和表演,第三場的感覺是最好的。”王燕告訴記者排演《花木蘭》時,她感受到了排練的緊張,尤其是最後的幾天排練,一天三班累得不知道什麼時候是白天什麼時候是黑夜,對光、走台加彩排,使她最後一天吃飯的時候竟然忍不住哭了出來。“那時候還不知道怎么演,一股說不出的酸甜苦辣湧上來,眼淚就流了下來。現在想想覺得這樣的排練很值得,磨練出我自己的一個新角色。”

樂劇《花木蘭》首場演出後,觀眾對該劇有著各種的議論。有人把它誇成“一朵花”,而有人則對它“全面否定”,面對各種議論,王燕談出了自己的感覺:“音樂劇音樂劇,音樂是第一位的,而我認為這部作品音樂好聽,就已經達到了音樂劇的基本要求,而且音樂還算比較統一。尤其我們主要角色的演唱,大都是以美聲唱法輔以一些音樂劇和流行音樂的演唱元素,這也是國際上音樂劇演出的一種。當然對於劇本可能各有各的看法,但國產音樂劇現階段是打基礎,音樂好是很難得的,通過音樂劇的排練,我深深感到,中國更缺少音樂劇演出的人才,就是既能唱又能表演,還能舞的音樂劇人才。音樂劇是一個整體的工程,好的音樂需要好的劇本和表演,這些不到位,人才不到位,恐怕要求音樂劇出精品為時過早。我希望能夠多演《花木蘭》,因為我從演出得到的掌聲中感覺出有很多觀眾喜歡它。”

主創談作品

《花木蘭》的導演,國家話劇院副院長、國家一級導演王曉鷹博士告訴記者,雖然《花木蘭》選擇的是一個中國傳統的民間故事,但是他們不想把《花木蘭》做成民族音樂劇,而是想做成符合都市人欣賞品位的都市音樂劇作品,從劇本、音樂、舞台等方面都追求都市品位,為中國原創音樂劇做一些新的嘗試。擔任該劇作曲的中央音樂學院作曲系教師郝維亞表示,《花木蘭》將是一部最像歌劇的音樂劇,他會儘量要求演員少說多唱,而且他也要求所有的歌劇、美聲演員藉助流行音樂的演唱方法來表演《花木蘭》。

編劇談創作

音樂劇《花木蘭》

音樂劇《花木蘭》編劇:喻江

在電腦里敲下《花木蘭》幾個字,就有傾訴的欲望。真恨不得把自己積攢了一輩子的所謂“人生智慧”都傾吐出來……哲學,歷史,美學,甚至15世紀某個地中海國家的神學思想都恨不得跑出來溜達溜達跑跑龍套……

從去年8月接到創作劇本的訊息,這樣的思想至少在我腦海里保留了20天。不斷有好友提議寫花木蘭的同性戀傾向,或者寫花木蘭的“辣妹”版……在我們三個人的初創小組一次又一次的言語碰撞中,我們最終確定了“好聽好看、入眼入耳”的創作方針,前面說了,要在人們想像的延長線上跳舞,那首先就不能脫離這個基本的想像範圍。我們在最快的時間裡變得冷靜、現實,把所有的激情交給了劇中每一個高歌的人物,讓他們的靈魂舞蹈在我們想像的延長線上。

這是一個我們太熟悉的故事,這屬於中國文化血脈里的故事,既給了我們創作的自由,也給了我們創作的窠臼……這絕對是“度”的藝術,……我們設計了花木蘭的一劇具有“熟悉的陌生感”的情節和情緒。

PARTA一個花木蘭的故事

無名氏留給我們一個不到300字的〈木蘭辭〉,這成了我們的創作的“聖經”,中國歌劇舞劇院給我們確定了“音樂劇”的表達方式,這就成了我們的閱讀聖經的”軟體”。

有一個很有意思的現象,當我告訴別人我們在創作音樂劇花木蘭時,得到的第一反映在3秒鐘之類就完成了“起-承-轉”:噢,是嗎……但,有什麼好說的。是的,這是一個我們太熟悉的故事,這屬於中國文化血脈里的故事,既給了我們創作的自由,也給了我們創作的窠臼,熟悉既是我們的資源,也是我們的包袱,這絕對是“度”的藝術,在情節戲和情緒戲都應該並重的創作前提下,在對理想和現實的充分權衡之下,我們設計了花木蘭的一劇具有“熟悉的陌生感”的情節和情緒。

1.愛情戲——棄“李”而選“白”,

戰火埋沒了性別的秘密,也點燃了隱忍的愛情

我願用任何一種方式與你廝守

沒有你的地方和墳墓沒有區別

哪怕每一天都是生離死別

在你身旁

死亡也是生命的禮讚

——選自音樂劇《花木蘭》《每一天都是生離死別》

花木蘭的愛情絕對是一個專有名詞,值得濃墨重彩的書寫。幾乎所有的現代花木蘭的故事中,都有一個威風凜凜的“李”將軍,在我們的戲中,沒有讓花木蘭和將軍相愛,而是設計了一個和她青梅竹馬的初戀情人——白玉溪和她一起上戰場,之所以棄“李”而選“白”,是給音樂劇詠嘆調的一個更充分的表現空間,讓花木蘭的愛情從開幕的前5分鐘就開始了一直持續到落幕。

但是,我們並不願意展現一個傳統的青梅竹馬-兩小無猜-然後白頭偕老的三步曲故事。在今天的時代,青梅竹馬的愛情“外遇率”最高,所以這個詞已經不能成為完美愛情的代名詞了,所以,我們只是選擇了一個青梅竹馬的開始,但花木蘭和白玉溪真正的愛情卻是在戰火中成長的,正象劇本中所說:戰火埋沒了性別的秘密,卻點燃了隱忍的愛情。

白玉溪知道花木蘭是女人,一方面要保護她,愛她;另一方面,又要把她當男人,和她並肩作戰卻不能論及兒女情長。隱忍成為愛情的存在方式,欲罷不能卻又進退維谷。而花木蘭明知道對方深愛自己,卻不能給予必要的回應;所求不過終生廝守,卻無奈戰場上的每一天都是生離死別……

眾多不確定性的交織,眾多極至矛盾的碰撞給了我們歌詞創作一“狠”到底的動力,每一次交鋒都是生死愛恨情仇的同時出場,這樣的矛盾成為劇中大量愛情詠嘆調的基本情緒,成為創作歌詞的主要意境,也成為滋生完美愛情的合情合理的充分條件,而這種深刻的內在矛盾也成為推動情節和情緒同時發展的生長點,而情節與情緒的層次感和厚重感又在與音樂的高低強弱的交織中成為音樂劇最扣人心弦的力量。

2.戰爭戲——重“武”也重“文

向中國傳統文化借力,著力展現“大江流日夜”“長河落日圓”“明月照積雪”三大奇觀中戰爭的意境和內涵

戰爭是本劇的另外一個線索,如果說愛情主題的表現在情緒基調上是“隱忍”,在節奏體現上是“柔中帶剛”的話,那么戰爭這個主題的情緒基調則是“悲壯”的,在節奏體現上“剛中有柔”的。愛情是內斂的,戰爭是張揚的,這給了音樂表現張弛的彈性空間。

其實,對於戰爭的表現是劇本創作的一個難點,卡通片《花木蘭》里典型好萊塢式的想像我們顯然不能搬上舞台,木蘭不要“東施效顰”。我們於是向中國傳統文化借力,為第一幕第二場設計了3個典型場景,著力表現“大江流日夜”“長河落日圓”“明月照積雪”三大奇觀中戰爭的意境和內涵,分別表現宏大的戰爭,蒼涼的戰爭和絕望的戰爭。這三大奇觀,分別是藍調、紅調和白調,倒不是刻意在追求什麼形式感,這首先給舞台設計一個豐富的創作提示,但更重要的是,中國傳統文化中的意境與戰爭的發展有一個完美的契合,這樣為挖掘戰爭的內涵提供了具體的場景和氛圍,為想像提供了張力。

其實,大自然的語言是最有震撼力的,戰爭的宏大、殘酷和絕望不僅僅是表現在交戰雙方人員的死亡或者城池的得失上,大自然用它自己的語言表達著不可言說的意境,我們在這裡用“大江流日夜”“長河落日圓”“明月照積雪”這三大奇觀的震撼力和戰爭形成共鳴,讓大自然成為戰爭的一個角色,正象劇本中“明月照積雪”里一段獨白所說:

“我常常在下雪的夜晚回想當時的景象,竟然有一種難以名狀的溫暖,也許是最冰冷的大地和最冰冷的月光幫助我們凝固了時光讓我們得以和永恆短暫對視吧,窺見過永恆人會變得無比的平靜,因為“永恆”把世界最初的和平和世界將來的平和給身處亂世的人們做了短暫而肯定的呈現,哪怕只是瞬間的頓悟,我們都會因此而長久平靜,也會因為平靜而變得充滿希望和力量。

在軒昂的戰爭中加上如此“哀而不傷”的情緒,在武戲中加入文的點染,我們在向中國文化借力,而戰爭也在向大自然借力。

3.最原創段落——是“插曲”更是“華彩”

花木蘭在遙遠的巴單王國比武招親,開始一段異域奇緣。巴單公主原想和中原再一戰雌雄,可這個美人卻沒有闖過花木蘭的“英雄關”

如果說,愛情和戰爭的段落還是從木蘭辭中生髮想像的話,那么我們為花木蘭設計的一個比武招親的段落則可以說是完全原創。

第一幕中,提到戰爭中的雙方僵持不下,戰爭已經進入最後的絕望階段,雖然巴單王子被俘虜,但巴單公主準備比武招親,再和中原一戰雌雄,可是在三招之後,美女終究沒有闖過花木蘭的“英雄關”。這個異域奇緣是花木蘭愛情故事的插曲,但卻是全篇的華彩段落,每每說到這,我就不能忘記作曲郝維亞先生那種眉飛色舞的勁頭:各國的王公貴族都來招親,踢踏舞,上!俄羅斯音樂,上!契丹音樂,上!……

是的,這個異域奇緣留給作曲家多少創作的奇異空間呀,如果說,愛情戲為詠嘆調提供了合適的星空、明月和夜色;戰爭戲為舞台創作提供了色彩和意境的空間的話,那么,這場異域奇緣必將為多元化的音樂提供最大限度的包容力!但我們這樣做絕不是為了形式而形式,這場戲中,愛情和和平的主題將通過另外一個地點——異域和另外一個傾訴對象——奇緣得到與前面一脈相承的深化:花木蘭對公主的的詠嘆其實是對白玉溪的表白,而花木蘭的勸降是對和平的更進一步的闡釋……我們認為這是對木蘭形象更豐滿的一種表現方式。

沒有花木蘭和李將軍的愛情,但我們有花木蘭和巴單公主的異域奇緣。

部分鏇律被指抄襲

評論上佳

一篇好評說“他的主題曲鏇律優美抒情,朗朗上口,並且非常符合歐美音樂劇的規則,隨著劇情的發展過程反覆出現,當戲劇結束時觀眾都能夠隨聲哼唱附和”。一家媒體則讚揚說“小調式主題輕柔抒情,多段重唱歌劇感很強”。另一媒體認為“幾段花木蘭與白衣溪的愛情二重唱鏇律優美、層次清晰、感情真摯。”一位觀眾興奮地說:“音樂的好聽超出了我的想像。”對於音樂創作,媒體一片讚揚。

疑似照搬

但是一位音樂家指出,分為A(主歌)B(副歌)的花木蘭“亮相”歌曲“我希望……”中的B段音樂照搬了俄羅斯作曲家拉赫瑪尼諾夫1905年創作的《第二交響曲》中的第三樂章的三小節音樂鏇律。有“好事者”專為此將由演唱者演唱的這首歌和拉氏的交響樂這段主題音樂演奏前後錄在一起,以便讓人一聽恰似一盤“伴奏帶”,而且,據說,不明就裡的錄音師當時還說呢:“這段音樂中國詞填得是不錯!”

這位音樂家評論說,這段音樂只有兩小節,如果全劇只出現過一兩次誰也不會注意,也不會說什麼。但是這兩小節作為主人公歌曲副歌的重要組成部分,已經以此為動機,將其發展為幾個主要樂句構成的核心唱段,出現在後邊的四重唱、二重唱、合唱及樂器演奏中,這個唱段後半部鏇律群在全劇音樂中多次反覆出現,雖然音樂劇並沒有寫主題音樂,但這個音樂態勢已經把觀眾引導到將其認定為全劇音樂的主要鏇律。

現在雖然並不能斷定“當戲劇結束時觀眾都能夠隨聲哼唱附和”的“主題曲鏇律”就是這段音樂,但是用這位音樂家的話說,這種動機及其變型甚至在一個唱段反覆使用了6次的渲染,多次詠唱,如果觀眾沒有受到感染,那只能是音樂不成功。

然而,拉氏的這個音樂主題恰是他最輝煌的創作,這位音樂家半開玩笑地說,每逢聽到此,我都禁不住想用西方禮節——脫帽,向拉赫瑪尼諾夫致意;但是,在聽中國的《花木蘭》的時候出現了俄羅斯作曲家的鏇律,此時的我不知道該向誰致意?

媒體的一片歡呼聲也受到了這位音樂家的揶揄:“如果說音樂寫得好,是由於‘拉氏音樂’這個原因,那將是一些媒體的判斷失言。”

“我是借鑑”

“我承認,這兩小節是我在向拉赫瑪尼諾夫借鑑,我向大師學習,向大師致敬!”郝維亞對記者說:“我並不認為這兩小節能起那么大作用,要知道,我這個劇作其實並沒有主題音樂;另一方面,民間流傳下來的《木蘭辭》音樂才是我真正的音樂源泉。”

“在本劇上演前,我老師提出過這兩小節有‘拉氏音樂’之嫌,曾提出讓我改……另外,我知道,國際通行的著作權有50年的年限,如果問我多少小節便牽涉著作權的規定界限,我可以查一查。”郝維亞說:“如果大家認為這是個問題,我會予與考慮是否修改。”

唱片精選

目錄

1木蘭辭“唧唧復唧唧”

(女聲合唱)選自序幕

2月光依稀

(花弧獨唱)選自第一幕第一場

3我希望

(花木蘭獨唱)選息第一幕第二場

4所有死去的靈魂現在聽我歌唱

(將軍獨唱、男聲伴唱)選自第二幕第一場

5別問我已經來到這裡

(花木蘭、白玉溪二重唱)選自第二幕第二場

6在夢裡我碰著你的手指尖

(花木蘭、白玉溪二重唱)選自第二幕第三場

7我不敢相信

(將軍、巴丹王子二重唱)選自第二幕第四場

8望不見邊際的雪原

(花木蘭、白玉溪二重唱)選自第二幕第五場

9雄鷹翱翔無際蒼穹

(男聲合唱)選自第三幕序曲

10人民間沒有我要的愛情

(巴丹公主獨唱)選自第三幕第一場

11我送這一塊水晶

(花木蘭獨唱)選自第三幕第二場

12我想這樣看你的樣子

(巴丹公主獨唱)選自第三幕第三場

13公主的心

(花木蘭獨唱)選自第三幕第三場

14無詞歌

(花木蘭獨唱)選自第四幕第二場

15和平無界正義無疆

(花木蘭、巴丹公主二得唱與合唱)選自第三幕第三場)

內容提要

《花木蘭》的音樂劇的鏇律很美,具有很強的可聽性,這對於音樂劇來說是至關重要的,也十分符合音樂劇創作的規律。值得注意的是,這部音樂劇的鏇律也十分抒情。而且因為是作曲家發自內心的情感,所以並不顯得蒼白和空洞。因此,這無疑是音樂劇《花木蘭》音樂成的一個關鍵,這大概就是作曲家本人所說的,他的音樂一直是基於“情感論”的音樂審美觀,一直保持浪漫主義的音樂氣質。

作者簡介

郝維亞,生於陝西省西安市,1989年考入中央音樂這院作曲系。1999年畢業於吳祖強教授博士班,其後在中央音樂這院作曲系任教。作為教師,郝維亞擔負了大量的教學和科研工作。同時作為青年一代的作曲家,郝維亞的創作無論從題材和體裁,思想和技術上來講都是非常廣泛和兼據包容性的。

相關評價

這個木蘭真夠“花”

這齣戲從創作、排練到正式登台亮相已經足足過去了兩年,但是第一輪演出中國歌劇舞劇院還是採取了“猶抱琵琶半遮面”的做法。沒有在市中心的大劇院進行正式商演,而是選擇了偏僻的座位較少的藍天劇場。而首輪演出的觀眾也基本上都是專家、媒體記者以及受邀而來的觀眾,不過在這些眼光挑剔的觀眾中間能得到如此熱烈的掌聲實屬不易。

整場演出的四幕戲被曲調優美的女聲合唱《木蘭辭》完整地貫穿起來,耳熟能詳的古老的故事被重新演繹成一段愛情絕唱。英俊瀟灑的“花將軍”儘管脫下了女兒裝穿上了戰袍,可是由於有了心上人白玉溪的相伴而力量倍增;原本經過戰爭手段取得的勝利,由於加入了巴丹公主“比武招親”的內容演繹成了和平解決爭端。鏇律優美的音樂,史詩般的歌唱語言,多段用來表現主人公內心活動的獨舞,加上炫目的電腦燈光、大器的舞美設計、時尚化的古裝以及電聲樂隊的運用,一段古代傳說被創作者生活化的拉近了與觀眾的距離。許多觀眾在謝幕之後紛紛對記者表示,這才像個音樂劇!不過,有些觀眾認為由於舞蹈的過多編排使得整部戲顯得有些拖沓。

“女扮男裝,替父從軍”恐怕是所有觀眾對於《花木蘭》的印象,將這段故事進行改變並被觀眾接受不是件容易的事兒。尤其是全劇的歌詞寫作上大量運用了詩話的語言,跳出了以往寫主鏇律題材的概念化語言。年輕的編劇喻江的加盟使得這部古老的戲增加了許多時尚的內容和味道,染著黑藍相間的頭髮的小姑娘說:“這個故事內容很棒,可是它只給我們留下了那8個字,我們所做的工作就是在想像的延長線上跳舞。我們希望每個唱段都能體現‘愛恨情仇’的情緒,都能夠打動人。我們追求的‘悅耳悅目悅心悅意悅智悅神’的境界。”總監製、著名音樂人徐沛東對記者說:“這個故事雖然家喻戶曉,但是要想創新非常困難。這部戲我們想給觀眾一種震撼,並不是一個簡單的小女子‘替父從軍’的模式。讓一個概念化的人物更加人性化更加形象生動。”

儘管音樂劇是一個多工種配合的藝術樣式,但是音樂還應當是其中的靈魂。劇中的很多唱段的伴奏幾乎都是一把吉他就搞定了,而整部戲的鏇律舒暢優美極具流行音樂色彩。本劇作曲郝維亞博士說:“我學了這么多年的音樂,我不能苛求觀眾都和我受到同樣的音樂教育,所以我儘量讓自己的音樂做到大眾化,讓觀眾在欣賞音樂的時候把心態放鬆下來。”國際上成功的音樂劇都會帶來巨大的商業利益,郝博士說他當然希望自己全力創作的這部戲也能給中國歌劇舞劇院掙錢。

對於花木蘭還了女兒裝之後再次出場的服裝,觀眾有些爭議。花木蘭身穿盛開著巨大的白色木蘭花的形狀類似現代婚紗的服裝出現在過去的戰友和親人們面前,過度誇張的服裝讓許多觀眾有些接受不了。但是也有些觀眾認為是點睛之筆。不過,編劇喻江用這部戲的一句主題思想進行了解釋:“只有信仰會帶來奇蹟,正因為不可能才值得相信。”

中國近現代音樂劇

| 回溯中國音樂劇在上世紀末最後二十年里走過的歷程,發現這是一個充滿生機、活力的草創時期。雖然這一時期的發展模式,基本與日本、韓國的發展模式趨於一致,但還是獨具中國特色,並且發展的步伐很大、速度很快。中國音樂劇在草創時期取得的成就,已為進入新世紀的發展階段,作好了基本的理論準備、表演創作人才的準備、觀眾的準備,因此可以斷言中國音樂劇在新世紀的發展過程中會有長足的進步,有可能創作出一批優秀的音樂劇劇目。 |