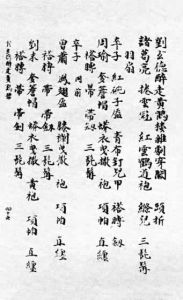

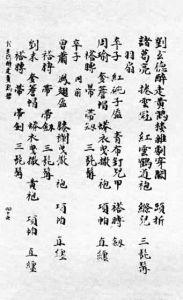

《脈望館鈔校本古今雜劇·穿關》

正文

明代戲曲服飾史料。脈望館為明代藏書家趙琦美書室名。趙琦美(1563~1624)一名開美,字玄度,號清常道人,常熟人。萬曆、天啟年間,歷任太常寺典簿、都察院都事、刑部郎中等職。生平好“網羅古今載籍”,“損衣削食,假借繕寫”(錢謙益《初學集·刑部郎中趙君墓表》),“所裒聚凡數萬卷”(龔立本《煙艇永懷》)。趙氏鈔校的元明雜劇,清初為錢曾(1629~1702)所得,錄於《也是園書目》中,故有稱《也是園古今雜劇》。後又數易其主。1938年收為國有,藏北京圖書館。1939年,商務印書館選出144種排印出版,題為《孤本元明雜劇》。此紙型於1957年由中國戲劇出版社重印。1958年,鄭振鐸又將現存的全部脈望館鈔校元明雜劇共 242種編入由他主編的《古本戲曲叢刊》第4集中,影印出版。在這批元明雜劇中,有102種附有“穿關”。“穿關”詳列了每折戲的登場人物及其應穿戴的衣冠、髯口,應執的砌末。“穿關”即穿戴關目之意。附有“穿關”的劇本,趙琦美在卷末題識中大都註明錄自“內本”或據“內本”校過,可知“穿關”所記錄的,乃是明代宮中演出這些劇本時的裝扮實況。從題識看,趙氏鈔校這些劇本的時間是在萬曆四十二至四十五年間(1614~1617)。其時北曲已經衰微,宮中演劇時尚也由北雜劇趨向各種南曲聲腔,“如‘弋陽’、‘海鹽’、‘崑山’諸家俱有之”(沈德符《萬曆野獲編·補遺·禁中演戲》)。所以產生這批“穿關”的年代,當比趙氏轉錄的時間為早,很可能是由嘉靖、隆慶年間或者更早一些時候的宮廷藝人們制定的。 《脈望館鈔校本古今雜劇·穿關》

《脈望館鈔校本古今雜劇·穿關》