卒起兵伐蜀,十月取之,遂定蜀。蜀既屬,秦益強富厚,輕諸侯。

《戰國策·秦策一》

公元前316年,商鞅變法二十多年後的秦國,面臨著往東走還是往西走的戰略定位問題:往東走,挺進戰略核心地段,奪取戰略中心高地;往西走,取得豐富的資源,補充強國所需的能量。

鬼谷子的弟子張儀提出往東走,打擊韓,削弱楚魏,控制戰略中心地段:周王朝。秦國要當老大,就得往競爭最激烈的地方發展,占領天下的制高點,張儀打的牌是“爭名者於朝,爭利者於市”,要在最顯眼的地方爭名利,簡而言之就是“爭名利”戰術。

強大需要能量補給

而司馬錯站出來反對往東走,他提出“西進”。他用三個“務必”來解釋“西進”的必然性:想要國家富裕,務必要有廣闊的土地資源作為物質供應基礎;想要國防強大,務必要有足夠的國民財富作為軍事產業支撐;想要成就王業,務必要有健全優良的管理品質。

而秦國的戰略劣勢恰恰是“地小民貧”,國土狹小,國民貧困,說白了就是身子骨還弱,這點家底無法支撐起強大的國防,要獲得物質支撐和能量補給,那就得“西進”。

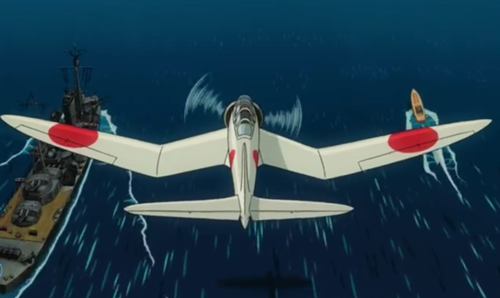

司馬錯進一步分析西進的可行性,巴蜀地域廣闊,資源豐富,人口稀少,而且管理混亂,力量弱小,軍事上容易征服,打起來就像豺狼追逐羊群,不用多大的傷亡就能把它拿下來。投入少,賺取卻大:領土立即會大面積增加,財富立即就會海量地增加。

更重要的是風險低,這么一塊寶地不和東邊六國接壤,是“西僻之國”,把它打下來在諸侯國之間不會引發有多大動靜,不會導致其他國家的干涉。拿下一塊含金量極高的寶地,卻無任何風險,不用付出大多代價,按照現在的說法,秦國可以廉價“併購”西部。

相反,如果向競爭形勢緊張的東部諸侯國推進,就會頂著侵略韓,劫持周天子的惡名,蒙受道義上的壓力。東方諸侯的遊戲規則已經很成熟,道義往往和利益捆在一起,喪失道義就是喪失利益。所以東進是一項高風險高成本低收穫的投入。

對比之後,秦惠王選擇西進,當年十月出兵征服西蜀。有西蜀作為物資供應基地,秦國硬朗起來,變得“強富厚”,從此更不把東方諸侯當成一回事。司馬錯打出的是“強富厚”戰術。

後商鞅時代的秦國固然有先進的體制,但如果沒有司馬錯提出“西進”的戰略,就難以獲得足夠的能量補給,從而只會成為一個地區性強國。如果聽從張儀往東方冒進的戰略建議,甚至很可能就死在東進的血腥之路上了,若干年後出現的可能不是秦始皇,而是齊始皇,楚始皇………從這一角度而言,司馬錯的功勞不在商鞅之下。

戰略要地未必存在於競爭最白熱化的地區,有時候存在於那些看似邊緣化的地帶,它們顯得無關緊要,卻含金量高,投入少,收穫大,風險低,又能培育你的戰略優勢,成就你的強大。讀《司馬錯論伐蜀》,當作如是觀。

商鞅 秦國 司馬錯