概述

古代貨幣指的是相對於現代貨幣,具有歷史性、貴重性、交換性的貨幣,人類社會的不斷發展,隨著剩餘物品的增多,人們逐漸互相依賴,收到別的物品,需要輸出自己多餘的物品,這是最早作為中間媒介的古代貨幣。

貨幣制度

中國的古代貨幣制度,與其它國家不同,不存在什麼本位制度,也沒有主幣副幣之分,往往金、銀、銅、谷、帛以及後來的紙幣都同時不同程度地行使貨幣的職能,只不過在不同的歷史時期各有所側重而已。各個朝代的貨幣制度也很不一致,即使一個朝代的不同時期不同地區也有種種變化和區別,敘述起來不勝枚舉。

兌換比例

古代白銀

古代白銀古代貨幣銅錢,白銀和黃金之間的兌換比例是常常變動的。

大約1兩黃金=10兩白銀=1貫銅錢=1000文銅錢。

我們常常看到古裝戲裡用銀兩做錢的單位,那么一兩銀子到底是多少錢呢,經查,得出初步答案。

基本單位

我國古代貨幣單位很多,各朝不同,特別是秦漢以前。這裡只討論三種基本單位。

一文制錢(即一枚標準的方孔銅錢)。

一兩白銀

一兩黃金

以上單位雖然各朝各代都不同,但至少唐宋之後相差不大,所以是可以得到比較穩定可信的數據的。

兌換關係

古代黃金

古代黃金銅錢,白銀和黃金之間的兌換比例就像現在的外匯價格一樣,是常常變動的,不像1元錢等於100分這樣明確。

據描述:“金銀的比價從1600年前後的1:8上漲到20世紀中期和末期的1:10,到18世紀末則翻了一番,達到1:20。”可知1兩黃金約可兌換8—11兩白銀。

再有:“道光初年,一兩白銀換錢一吊,也就是一千文。到了道光二十年鴉片戰爭的時候,一兩白銀就可以換到制錢一千六七百文了。鹹豐以來,銀價猛漲,一兩白銀竟可以換到制錢兩千二三百文之多。”可知正常情況下,1兩白銀大約可換到1000~1500文銅錢,古時通常說的1貫錢或1吊錢就是1000文。

金屬價格

由於金銀銅製成的貨幣本身是有價值,而且理論上貨幣的價值就應該等於金屬的價格,所以我們可以通過現在金屬的價格來回答“一兩銀子到底是多少錢”的問題。唐代的開元通寶通錢每枚直徑8分,10枚重1兩,千文重6斤4兩。清順治年間,每個銅錢重一錢二分五厘,後又增為一錢四分,則每千文重八斤十二兩。古代“兩”這個重量單位雖有不同但大約都是40克左右,而“斤”則大約是700克左右。每枚銅錢平均重量5克。

目前金銀銅的價格(人民幣)如下:

黃金:100元/克。

白銀:2元/克。

黃銅:0.02元/克。

推算結果為:

1兩黃金:約值4000元。

1兩白銀:約值80元。

1枚銅錢(1文制錢):約值0.1元。

糧食價格

古代貨幣

古代貨幣據查資料:“上白米(石)九錢五分,中白米(石)九錢二分六厘八錢,下白米(石)八錢三分,白面(斤)九文,銀每兩換錢一千文。”

另記:“據清朝軍機處檔案記載,光緒十五年上半年直隸省順天府、大名府、宣化府的糧價,以穀子、高粱、玉米三種糧食計算,平均每倉石計銀一兩四錢六分。”根據1石=100斤=70公斤計算,而糧食價格以2元人民幣/公斤計算,可得到以下平均值:

1兩白銀:約值170元。

1枚銅錢(1文制錢):約值0.2元。

結論

根據上面的推算,再考慮到:黃金的價格比其他的更穩定,應當著重參考。現在白銀已作為工業品,所以現在的白銀價格參考價值較低。由於農業技術發展的相對速度很快,現在的糧食相對價格比古代便宜很多。尊重古代的兌換比例,湊整數,便於換算,便於建立感性認識。所以,筆者建議,今後遇到古代的貨幣單位,採用以下換算系統,即方便又有感覺:1兩黃金=人民幣2000元=10兩白銀。

1兩白銀=人民幣200元=1000文錢=1貫(吊)錢。

1文錢=人民幣0.2元。

另外:1石米=1兩白銀。

聲明:以上結論不是學術觀點,只作為老百姓觀看古裝電視劇,武俠小說時換算之用。

驗證

中國古代的度量衡制度極為混亂。不同朝代之間有差異,同一朝代的不同地區之間有差異。這是不爭的事實。度量衡制度

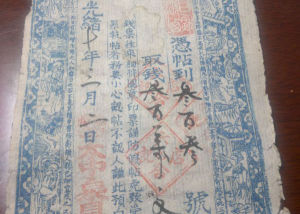

清代銀票

清代銀票清代的度量衡制度主要是“庫平營造制”,與明代基本相同。一斤約等於國際標準制的600克(597克多點)。這套度量衡制度在香港、新加坡等地還有殘餘。如香港、新加坡等地黃金的計量單位“兩”、“錢”就是用庫平營造制的計量單位。一“兩”相當於國際標準制37.5克,一“錢”相當於國際標準制3.75克。

1930年代,南京政府為了與國際接軌,並統一中國度量衡制度,解決不同地區之間度量衡差異給經濟發展帶來的障礙,促進經濟發展,進行了度量衡改革。為滿足廣大人民民眾的習慣需要,將“庫平營造制”改革為“市制”,為與國際接軌,將“市制”與國際標準制方便換算。特將“一營造尺”改為“一市尺”,等於33.33厘米=0.3米,一公里等於二市里。“一庫平斤”改為“一市斤”等於500克=0.5公斤。

“一升”=“公升”。所以,此次度量衡改革又稱“一二三制”。“市制”與“庫平營造制”計量接近,老百姓易於接受。而市制與公制換算簡單,能為國際貿易接受。俗稱“斤有所短、尺有所長”,即市斤比庫平制重量小,市尺比營造制長。此次度量衡改革堪稱成功。為以後的度量衡制度改革奠定了良好的基礎,至今仍在發揮其基本作用。

幣制改革

民國

民國貨幣

民國貨幣南京

另一次幣制改革是南京政府為解決金融危機而進行的。30年代時美國貨幣放棄銀本位,實行金本位制,規定1盎斯黃金等於35美元。同時,在國際市場上(倫敦)收購白銀,導致國際市場上白銀價格上漲。中國的貨幣制度是以銀為本位,但自己產銀不多。國際市場上白銀價格上漲使中國白銀出現大量外流,特別是日本帝國主義者在東北、華北大搞武裝走私,使中國白銀出現大量外流。同時,銀價格上漲使中國的貨幣升值,進口狂增、出口受阻,影響經濟與發展國際收支平衡,如不及時改革將導致中國金融崩潰。南京政府與英國、美國談判貨款為幣制改革提供外匯保證。最後得到了美國的大力支持(詳見《中美白銀談判》)。於是,南京政府決定進行幣制改革,停止銀元流通,以中央銀行、中國銀行、交通銀行、中國農民銀行(後增加)四行發行的紙幣為法定貨幣,用於交易與完糧納稅。法幣與英鎊、美元掛鈎。

現在所看電視劇中,古人能名動輒使用幾十兩,甚至幾百、幾千、幾萬兩銀子。更有甚者,竟然常常能夠從口袋裡掏出面額成百上千兩的銀票。這裡有兩個誤區。一是以為古代一兩銀子等於今日的一元錢。二是以為古代的銀票就是今日的鈔票或者支票了。

其實,古代中國銀子缺乏,銀子的價值很高的。一兩銀子等於制錢一千二百多文(清初以前)到三千多文(清道光以後)。而直到清末,一斤(相當於1.2市斤)豬肉只要二十文錢,一畝良田只要七至八兩銀子或者十二、三個銀元。幾兩銀子、幾十兩銀子是件大事情了,有百兩銀子就是今日的大款了,能夠買上十幾畝良田了。在明代,一個平民一年的生活只要一兩半銀子就夠了,所以戚繼光的士兵軍餉一日只有三分銀子,一月不足一兩。清代稍貴點,主要是鴉片戰爭前外貿順差大,銀子大量流入後,銀價下跌造成的。後來大量賠款後,銀與銅的比價又上升了。平常老百姓使用的是銅錢,清末時使用銅元,很少用銀子作為日常交易用。許多老百姓至死都未見過銀子。所以口語中表示沒有錢(貧窮)時用“銅錢(鈿)沒有”而不說“銀子沒有”。這就是為什麼人們常常以銀子為珍貴的原因之一吧。

民國銀元

民國銀元銀票其實是山西票號發的匯兌憑證,有密押的,不是見票即兌的銀行券(鈔票)。用銀票是要付匯兌費用的。

銀票做大宗買賣的商人用得著。它可避免攜帶大量現銀的風險,而且方便,並與自己攜帶大量現銀成本差不多。一般老百姓和官員是用不著的。所以也就不會有從口袋裡掏出面額成百上千兩的銀票來支付款項。即使你拿出來支付,商家和普通百姓也不肯接受。其流通程度比今日的個人支票還不如。

註: 這兩個月黃金價格升幅較大,比如3月份上海老鳳祥有限公司千足金報價達到179元/克,南京寶慶銀樓金飾品價格已經漲到每克188元,而周大福每克金飾品價格已經接近197元。廣州、蘭州等地的價格也早就超過了180元/克的大關。

所以文中所提的黃金白銀價格都要變化。

同名書籍

概況

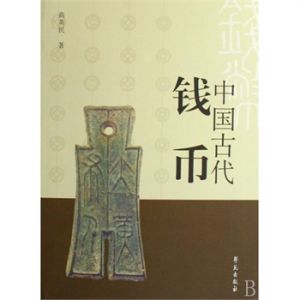

中國古代錢幣

中國古代錢幣出版社:文物出版社。

ISBN:9787501019557。

出版時間:2008-11-01。

版次:1。

頁數:258。

裝幀:平裝。

開本:32開。

內容簡介

《古代貨幣》綜述了20世紀中國古代貨幣的重要發現和研究成果,對20世紀考古與文物工作概況的綜合闡述,並對一些前沿學術問題進行了深入探討。《古代貨幣》配有彩圖9幅、插圖49幅,資料翔實,內容豐富,具有較高的學術價值。圖書目錄

中國古代錢幣

中國古代錢幣1、考古發現中的“貝幣”。

2、青銅塊”的出土考察。

3、無文銅貝和包金銅貝。

先秦的布幣。

1、空首布的出土及相關研究。

2、橋足布的發現與幣文考釋。

3、尖足布的發現與相關考察。

4、方足布的發現及研究視角。

5、圓足布、三孔布及三孔布國屬研究。

6、出土銳角布的考察。

7、楚布的出土及考釋。

先秦的刀幣。

1、齊刀出土情況及相關考證。

2、尖首刀和針首刀研究。

3、明字刀的發現及相關研究。

4、趙刀的發現與考察。

5、“成白”刀的考古發現及鑄主認識。

先秦的圜錢。

1、圓孔圜錢的遺存與種類。

2、方孔圓錢的發現與研究。

先秦的有文銅貝及錢牌。

1、楚鑄有文銅貝的考古發現。

2、青銅錢牌的發現與研究。

先秦的金銀鑄幣。

出土所見的金版金餅。

二、秦漢貨幣。

三、魏晉南北朝及隋代貨幣。

四、唐及五代十國時期貨幣。

五、宋代貨幣。

六、遼金西夏貨幣。

七、元明兩代貨幣。

八、清代貨幣。

九、新疆地區性歷史貨幣。

參考書目。

後記。