基本資料

黑腳信天翁

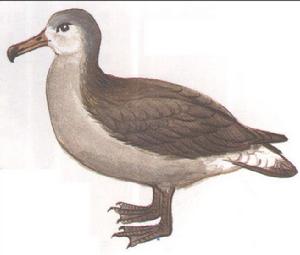

黑腳信天翁中文名稱:黑腳信天翁

英文名:Black-footed Albatross

拉丁學名:Phoebastrianigripes

中文目名:鸌形目

中文科名:信天翁科

中文屬名:信天翁屬

物種命名人及年代:Audubon,1839年

是否藥用動物:否

是否經濟動物:否

Iucn2003:IUCN 2000,2001:VU;2003:EN

簡介

黑腳信天翁

黑腳信天翁形態:黑腳信天翁是大型海鳥。體形與短尾信天翁相似,體長760-790毫米,體重約1200克。

顏色:上體黑褐色,部分尾上覆羽白色,下體灰色,往腹中部逐漸變淡。尾下覆羽亦有部分為白色。周身羽毛多數是深褐色,只有嘴部、尾巴等部分有些許白色,嘴基周圍白色,前額灰色,眼下和經過眼區有白色橫斑。頰前部和頦白色,頰後部、喉和耳區灰色。前頸灰褐色。飛羽、翅覆羽和尾羽黑褐色,略較上體為暗。有一些老年鳥的頭部和胸部會褪色,褪色後接近白色。虹膜橙褐色,嘴黑色或灰褐色,基部和尖端黑色。趾和蹼黑色。兩性相似。

羽毛:體羽厚而密,緊覆於身上。翅尖長。初級飛羽11枚。第l枚退化,第2枚最長,第11枚最短。次級飛羽37枚,非常短。肩羽非常長,尾短而稍圓,尾羽12枚。嘴強而側扁、長度中等,幾和頭等長,腳強而短,跗跖左右側扁,具網狀鱗,後趾匿藏於皮下。

幼鳥:上體黑褐色,頭部較暗,頭側綴有灰色。下體暗灰色,前頸黑褐色,喉和頦灰色。翅黑褐色。虹膜暗褐色,嘴黑褐色,尖端和基部較暗。腳黑色。

量度:體長790—880毫米,嘴峰95—110毫米,翅457—546毫米。

習性

黑腳信天翁

黑腳信天翁棲息:除繁殖期外不上陸地生活,整天飛翔在寬闊的洋面上,時而在高空翱翔,時而緊貼海面飛行。單只、成對或成小群活動。休息時常棲息在海面上隨波逐流。喜歡接近航行於海洋中的船隻,並伴隨飛行,但不靠近海岸活動。除白天活動和覓食外,晚上亦常活動。善飛行和游泳,陸地行走困難而笨拙。

食物:它主要覓食頭足類、軟體動物等海洋無脊椎動物和魚類,也吃船上廢棄的食物和垃圾。它既不會在空中追捕食物,也不會潛入水中覓食,而主要在海面層覓食。覓食活動主要在白天,但晚上也常活動和覓食。通常單只活動覓食,但在食物豐富的地方也常集成數隻的小群。

遷徙:留居型鳥類。終年留居於北太平洋海域,但非繁殖期常到處遊蕩,飄泊不定。

生境:繁殖期間主要棲息於開闊海洋中的小島和附近海域,非繁殖期間主要活動和棲息在開闊的海洋和海灣地區。

分布

國外分布:繁殖於日本附近海域中的伊豆群島和太平洋中的中途島、夏威夷群島、小笠原群島、硫黃列島、馬爾庫斯島、強斯頓環礁、馬里亞納群島、馬紹爾群島和大洋洲的威克島。非繁殖期往北遊蕩到白令海、阿納德爾灣、薩哈林島、千島群島、鄂霍次克海、日本、北美西海岸,南至墨西哥下加利福尼亞和雷維亞希赫多群島。

繁殖

黑腳信天翁繁殖期為10—12月。一雌一雄制。常成群在一起營群巢。到達繁殖地以後即開始求愛表演,一直持續到整個繁殖期間。求愛時雌雄鳥彼此面對面的站在地上,低頭、豎起胸部羽毛、兩嘴接觸,然後彼此分開。這一儀式從頭至尾反覆重複多次,然後一個鳥半伸開雙翅,將頭仰向後。垂直的伸出嘴,發出低沉的嗚叫,這時它的配偶立即叩打嘴,有時雌雄鳥都將頭仰向後和鳴叫。

黑腳信天翁營巢于海濱沙地上,通常不向島內伸入太遠。巢多系在沙地上挖掘的一個凹坑,內無任何內墊物。卵即產於沙地上凹坑內。每窩產卵一枚。卵呈卵圓形,顏色為髒白色。大小為98.1—120.7×56—86毫米,平均108.8×70.3毫米。孵卵由雌雄親鳥輪流承擔。孵化期大約持續6星期。

保護

瀕危等級國家重點保護動物級別:未列入世界自然保護聯盟(IUCN)瀕危等級,該物種已被列入國家林業局2000年8月1日發布的《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》。瀕危(EN)保護,過去黑腳信天翁在中國台灣海峽任何時候都能見到,但近來已變得很稀少。 1978年11月、1980年5月和1983年8月,曾分別於中國台灣花蓮豐濱、台東和宜蘭蘭陽溪口見到和捕獲。