羊拐趣話

羊拐

羊拐連線牛羊後蹄和小腿的地方,有一塊游離的骨頭很特殊,漢語稱為倮骨,俗稱羊拐,《西遊記,寫作"拐孤"。蒙古語稱為"沙阿" ,或譯作"髀石".這種骨頭有寬有窄、有凸有凹、有正有側,六面六個形狀,所以民諺說:"高高山上綿羊走,深深谷地山羊過,向陽灘上駿馬跑,背風彎里黃牛臥。倒立起來叫不順,正立抓個大駱駝。"用五畜的名稱給羊拐的各面命名。

牧區孩子長到三四歲,大人就把它拿出來,讓其辨認哪面有什麼牲畜。再大一點兒,就可以做羊拐的遊戲了。牧區成長的蒙漢兒童,沒有不會用羊拐做遊戲的。所以他們的童年記憶,總是和羊拐聯繫在一起的。鐵木真(後來的成吉思汗)十一歲跟扎木合作盟友時,將一個鋼灌的羊拐贈給扎木合,扎木合也將一枚狍子的羊拐贈給鐵木真。後來兩人反目,想起從前互贈羊拐時,"又重新親愛著"。羊拐在這裡做了友誼的紐帶。一九八三年巴林右旗清理一座遼代古墓時,曾發現九玫拐骨。牛拐骨一枚,山、綿羊拐骨七枚,還有一枚銅鑄的仿綿羊拐骨。由此看采,北方遊牧部落接觸羊拐的時間,還可以推前更早。

肩胛趣話

a 肩胛骨,大家吃要把肩胛骨留在最後

由客人中的一位把上面的肉剔下,根據座中人數,切成許多小條,分給每一個人吃。而後把肩胛上的肉啃得千乾淨淨,將一長條綿羊尾巴和一杯酒置於其上,獻給在座的民間祝讚家;“扎,請您祝頌肩胛”於是祝讚家就有板有眼地把肩胛骨從裡到外祝頌一番。

b 肩胛骨,能打卦

肩胛骨人畜都有,一頭通過窩骨疙疽連線前臂骨,一頭通過脆骨連線著軀幹的肌肉,獨立而完整。上面有鍋、馬徑、水井、草場等牧區習見的自然和人文環境,古人就以此作為占卜的根據,發明了肩胛骨卜。卜時先要洗手淨面,對肩胛灑奶祝福,再向神佛祈禱,使其具備靈氣,這才開始占卜。占卜的肩胛,分黑白兩種。吃淨肉以後使用來占卜的,叫作白肩胛。啃淨肉以後再燒黑用來算卦的,叫作黑肩胛。彭大雅所謂“其占筮,則灼羊之被子骨,驗其文理之逆順,而辨其吉凶,天棄天予,一決於此,信之甚篤,謂之燒琵琶”,大概指的就是後一種了。

肩胛骨,三角扁平,形同琵琶,故也稱琵琶骨。有說((胛"、"甲"通假,胛骨就是甲骨,那么其來歷就更早了。宋朝徐霆一行奉命出使蒙古時,窩闊台汗數次燒琵琶,決定他們的去留。結果都是該去,徐霆一行才返回京都。可見胛卜對蒙古古代是何等重要。

c 肩胛骨,能警戒

上面的故事和做法,都說明肩胛骨有先驗之性,透著股靈氣,具有某種暗示、警戒的作用。至今牧區有些關隘險路,往往把肩胛骨和幾根長肋骨一起掛在樹上。風吹肋骨打在肩胛上,發出丁零噹啷之聲,提醒過路人前面有危險,不可貿然行進.或者於路的中間,橫拉一條皮繩,把許多肩胛像旗幟一樣掛在上面,同樣起一種警戒的作用,如同今日公路兩旁的標誌牌一樣。肩胛骨上大下小,有柄可握,薄而易響.鄉村孩子便在上面打兩個孔,拴上兩枚銅錢,像撥郎鼓一樣滿村里打著搖。這樣雖能起到提醒的作用,但警戒的意味已經沒有了。

d 食肩胛,忌諱多

肩胛為骨中奇者,講究頗多.孩子不能啃肩胛骨,晚輩不能在長輩面前啃肩胛骨,外甥不能在舅舅面前啃肩胛骨。遊牧倒場時,不能把完整的肩胛骨丟在舊營盤上,一定要砸碎再扔掉。如今牧區往來做買賣的三輪與日俱增,過去扔掉的骨頭也成了收購之物,但牧民仍不出售肩胛骨。

骶骨趣話

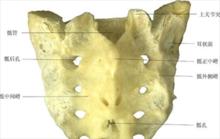

骶骨

骶骨羊的脊椎骨有許多節,最末一節叫骶骨。因為下面連著的是尾骨,吃不上勁,前面幾節脊椎的重量又壓在它上面,出的力受的苦較大,所以俗稱“受罪骨頭”,這是老名.儘管受罪,但上面的肉卻很好吃。所謂裡脊、外脊,不就是從它們上面割下來的嗎?有一次,一個出門人正在自己帳篷里啃受罪骨頭,有一個強盜來到外面,打探如何下手。此舉被出門人察覺,便靈機一動,自問自答曰:“要把骶骨掰開嗎?”“掰開掰開!”強盜認為裡面至少有兩人,便未敢下手而去了。打那以後,受罪骨頭的身價提高一倍,變成“問答骨頭”了。而且吃這塊骨頭時,即使是一個人,也不能悄悄默默地卸開就吃,一定要大聲自問自答:“解開嗎?”“解開解開!” 隨著星移斗轉,日升月落,問答的範圍又擴大了九倍:那兩根向兩邊伸張的骨頭,形狀像鳳凰的翅膀;那個連線上面脊椎、扁圓又突出的部分,形狀像好漢的額頭,還有美人指甲、駿馬獠牙、須彌山、木匠錛、馬鞍子、流水河、渡鴉喙等(各地名稱不一,但都是九種)。吃罷全羊以後,客人把問答骨頭卸開啃淨,置於盤中,遞給主人。主人站起來將盤於接過,用左手的拇指和食指把問答骨頭夾住,右手拿一根白草,指著上述各個部位,向客人一一發問.客人如不僅能答上是什麼,還能答上為什麼,就能算作“蔑爾乾”(智者),很能博得滿座賓客的賞識。比如問:這像什麼形狀?答:美人的指甲。問:何以見得?答:沒有剪刀能裁布,沒有頂針能縫衣,所以才成了美人的指甲。問:這像什麼形狀?答:好馬的撩牙。問:何以見得是好馬?答,沒有坐鞴能追上野驢,沒有捆肚能追上黃羊,所以才成了好馬。如此等等問答下去。如果一知半解,丟三拉四,或者乾脆答不上來,就會受到別人奚落,自覺臉上無光。所以你要記不住那九種特徵的話,千萬不要把它單獨卸出來,悄悄放回盤裡就是了,這樣就可以矇混過關。

牛腿趣話

俗話說:“父親的兒子,不吃牛腿棒子。”牛腿棒子,牛橈骨的土名也.相傳不知什麼朝代以前,有一位父親的獨生子去走阿音——就是現在的長途運輸。走時趕一輛車,或牽一練駱駝,馱上皮張或食鹽,到張家口、大庫倫、呼和浩特,換點茶、布、酒、煙、糖之類,不過都是自己享用,很少出售的。那位獨生於是趕車去的,臨走帶了三根牛腿棒子。吃了肉以後捨不得扔,晚上露宿在荒灘野地,就把它們順手立在車上.一來作伴,二來壯膽。正好有一名剪徑的歹徒,想搶劫小於車上的東西,黑暗中把牛腿棒子瞅成人影。心想人家三四個人,我還是走為上計。於是獨生子躲過了這一難,平安回到父母身邊。打那以後,就形成了沒有哥弟姐妹的獨生於不食橈骨的習俗。不但不食,啃剩的骨頭也不能扔掉、不能燒火、不能餵狗,一定要在橈骨的凹窩裡插進幾根芨芨棍兒,夾在蒙古包門頭東南的椽縫裡,讓其繼續站崗放哨。如同漢族門口貼的秦瓊、尉遲恭一樣。