概述

難治性癲癇

難治性癲癇“難治性癲癇”占癲癇總體的20%,外科手術或者伽瑪刀治療是最佳的選擇。特別是皮層電極監測技術在癲癇外科套用以來,醫生可以把電極留置在大腦表面,直接採集皮層的腦電信號,去除了頭皮、顱骨和腦膜的干擾,還可以長期觀察,捕捉髮

難治性癲癇

難治性癲癇作時的真實信息,逐漸成為定位癲癇起源灶的“金標準”。據報導,“顳葉癲癇”的手術控制率可以達到90%~95%。所以,即使以往被稱為難治性癲癇,也不要輕易放棄積極治療的機會。

癲癇患者群體中,有一部分患者可以依靠藥物治療取得滿意的效果,而有一部分患者的病情是根本無法用藥物控制的,就要考慮手術治療,外科手術的關鍵是根據致癇灶的位置來確定手術區域,位於大腦重要功能區域的病灶一直是手術的禁區,導致一部分疑難病例無法手術。而採用皮層功能定位技術,則可以清楚地劃定所要切除的範圍和需要保留的區域,從而使那些疑難、複雜病例的手術,可以在安全而準確的情況下進行。

癲癇患病率很高,中國約有一千萬患者,目前大多數患者沒有得到正規的治療,給家庭、社會造成很大的負擔。癲癇就像很多常見疾病一樣,是可以治療而且是可以完全治癒的疾病。

定義

難治性癲癇

難治性癲癇難治性癲癇尚無公認的定義,一般指經過蘿拉西泮、苯妥英或苯巴比妥等一線藥物積極治療,SE仍無明顯改善,或給予充分適當的治療仍持續超過60~90min者。因為發作持續超過這一時間界限,往往導致不可逆神經功能損害。約30%的SE發展成RSE。SE死亡率約為20%,RSE的死亡率更高,可達50%,且住院時間長、神經功能損害多。

抗藥性的機理

RSE治療中出現一線、二線藥物無效,產生抗藥性的機制不明。Seegers等研究發現癇性發作誘導P-糖蛋白在血腦屏障毛細血管內皮細胞內過度表達,可能降低抗癇藥進入腦實質的滲透性,從而解釋了難治性顳葉癲癇抗藥性的原因[3],但其在RSE抗藥性中的作用尚需進一步證明。Sisodiya等研究發現兩種藥物轉運蛋白ABCB1和ABCC1在腦組織中的表達增高可能是SE所致,可能與延長的SE出現抗藥性有關,指出及時治療SE的必要性,此機制可能在RSE中也有套用價值。

治療原則

難治性癲癇

難治性癲癇難治性癲癇手術治療原則為:(1)通過術前的綜合評估初步確定致癇主灶的側別、範圍以及腦主要功能區,決定開顱範圍和手術方式;(2)對常規非侵入性檢查不能確定致癇主灶的位置或側別者,需進行侵入性的皮層和/或深部電極置入行腦電圖監測;(3)術中採用皮層腦電圖監測可疑致癇區域的皮層及深部放電情況,並指導手術方式、切除程度等;(4)針對可疑功能區癲癇,術前即需要確定腦功能區的範圍,必要時術中採取皮層電刺激和/或喚醒下手術;(5)電凝熱灼術是等同於多處軟腦膜下橫行纖維切斷術的功能性手術,手術要求嚴格保護功能區腦皮層及粗大的腦表面血管;(6)聯合手術方式、手術範圍要遵循個體化原則。一般先做切除或切開性手術,再做電凝熱灼術。

治療

難治性癲癇

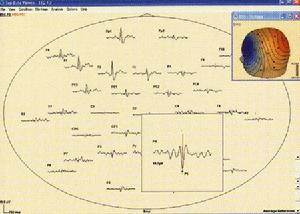

難治性癲癇採用日本12導腦電圖儀,按國際10/20系統安放電極,常規描記單雙極導聯,並作睜閉眼及過度換氣試驗,在治療過程中人均描記EEG3~6次。根據EEG檢查結果和發作類型選擇治療方案和用藥量。對發作頻繁,症狀較重者採用抗癲癇藥物常規量的二倍和聯合用藥。如苯妥英鈉、丙戊酸鈉和硝基安定同時服,並補充能量合劑與保護腦藥物。若上午發作者清晨1次頓服,下午發作者中午1次頓服,夜間發作者睡前1次頓服。當發作次數減少、症狀減輕、EEG有明顯改善時,可考慮逐漸減量或改用維持量,3年內無發作,EEG趨向正常者可試行小劑量繼續服半年或一年後停藥。對臨床無發作,EEG仍異常者不能停藥。

現在一般認為,難治性癲癇的治療應從以下幾個方面著手:

①按發作類型選擇一種相應的藥物,逐漸增加劑量至發作控制或達到出現藥物的毒副作用。此時,藥物的血濃度往往高於正常值。

②若無效,則可換第二種,甚至第三種,同樣要用足劑量。

③對使用上述兩種方法後仍不見效者,可考慮聯合用藥,但應注意藥物間的相互作用。理論上講,首先要求選用不同機制的抗癲癇藥聯用,以取得協同作用。另外,要儘量避免有相同或相似的毒副作用的藥物疊加;具有酶誘導作用或抑制作用的藥物也不宜聯用。

國內有人對抗癲癇藥物的聯合套用做如下組合,僅供參考:丙戊酸+乙琥胺;苯妥英鈉或卡馬西平+小劑量苯巴比妥;卡馬西平、苯妥英鈉或丙戊酸+非氮脂、加巴賁丁、拉莫三嗪、氨己烯酸;丙戊酸+氯硝安定。

若經上述治療仍無效者,可考慮手術治療。

選用藥物

難治性癲癇

難治性癲癇1、安定

用藥後在腦脊液內濃度快速升高,1~2min內即有抗驚厥作用,其脂溶性使其快速再分布於脂肪,在15~30min後作用減低。其代謝產物半衰期長,反覆使用可中毒。RSE患者安定常常無效。

2、蘿拉西泮

是全身強直-陣攣性RSE初治的最佳選擇,但效果與安定、安定加苯巴比妥或單用苯巴比妥相似。其脂溶性弱於安定,但起效時間與安定相似。蘿拉西泮的再分布較慢、血藥濃度逐漸降低,療效長於安定(12~24h),無毒性代謝產物,因而成為RSE最常用藥物。初始劑量0.1mg/kg~0.15mg/kg,以2mg/min靜脈輸注。

3、咪唑安定

Ulvi等用於全身驚厥性RSE治療,94.7%(18/19人)患者平均45min內完全控制,無明顯的血壓、心率、氧飽和度或呼吸改變,停藥後平均1.6h完全恢復意識,是全身驚厥性RSE安全有效的藥物。Koul等用咪唑安定聯合長效抗癲癇藥治療38例兒童RSE均康復,無明顯副作用。Claassen等回顧了6年內通過持續靜滴此藥治療的33例RSE患者,起初用藥時大多數患者有效,但18%的患者1~6h內又發作,18%患者反覆發作而改用戊巴比妥或異丙酚,68%的患者停藥後48h內又發作,其中開始治療6h後又發作常為停藥後發作的先兆。持續用藥至EEG爆發抑制,或聯合其他抗癇藥治療,或延長初治時間等能降低停藥後復發。通常緩慢靜注負荷量0.2mg/kg,以0.75~10µg/kg/min維持12-24h後逐漸減量。若臨床或腦電有復發跡象,則需維持更長時間。肌注吸收快(平均達峰為25min),常用劑量為10mg。總的來說,咪唑安定安全性好,療效肯定,但停藥後復發率較高。咪唑安定在酸性條件下溶於水,有望通過不同途徑給藥。

苯妥英和磷苯妥英:在苯二氮卓類藥物初治後緊接著給予苯妥英,能延長抗癇作用,防止復發或在苯二氮卓類藥物治療5min仍未能控制發作時最先考慮使用此藥。給藥後10~30min起效,初始劑量為18~20mg/kg,若療效不佳可再追加5~10mg/kg,最大輸液速度50mg/min,對大多數成人,1000mg為標準負荷劑量。如以最大速度給藥(50mg/min),28%~50%的病人出現低血壓,2%出現心律失常,減慢或停止用藥可減輕心血管併發症。

磷苯妥英是苯妥英的新型水溶性前體藥物,進入靜脈後很快被體內磷酸酶轉化為苯妥英。因注射劑中不含有機助溶劑丙二醇,靜注速度可較苯妥英稍快,甚至可達150mg/min。其副作用與苯妥英相似,但較少引起心律失常。苯妥英與磷苯妥英均有與輸注速度相關的低血壓及心律失常等副作用,因此可能會延遲其最大抗癇作用的發揮。

巴比妥類藥物:增強GABA介導的Cl-內流,減弱谷氨酸介導的除極,較高濃度時,還抑制Ca2+依賴動作電位和Ca2+依賴遞質釋放而發揮抗癇作用。

1、苯巴比妥

用於苯二氮卓類藥物及苯妥英治療無效者,輸注速度可比苯妥英快,但脂溶性弱於苯妥英。標準負荷劑量為20mg/kg,以50~75mg/min靜注。治療劑量時,常會對呼吸、血壓及意識水平產生抑制,尤其是在已用苯二氮卓類藥後,副作用更明顯。用藥時需提供呼吸、血壓支持準備。由於半衰期長,大劑量時常需數天至數周才能清除,其持續的鎮靜作用會影響病情的判斷。Sudoh等報導非靜脈使用大劑量苯巴比妥治療對持續靜滴咪唑安定或戊巴比妥無效的3例RSE,初始採取肌注或直腸內給藥,然後進行口服,用藥後10天內,3例RSE均得到完全控制。

2、戊巴比妥

硫噴妥與戊巴比妥是有效的抗癇藥,劑量恰當,對RSE有效,有潛在的腦保護作用,傾向用於對咪唑安定、異丙酚無效者。Parviainen等曾用大劑量硫噴妥治療10例RSE患者,臨床及電生理癇性發作均終止。硫噴妥存在飽和代謝、活性代謝產物(戊巴比妥)和長時間使用發生脂質內積聚,導致恢復延遲,還可能產生嚴重心血管毒性威脅生命,或因無力延遲呼吸機脫機。半衰期20h。較苯巴比妥更適用於昏迷患者。負荷劑量為3~15mg/kg,靜滴1h後,以0.5~5mg/kg/h維持。

異丙酚:高度脂溶性麻醉藥,激活GABA-A受體-Cl-複合物,增加Cl-傳導而發揮抑制作用,誘導麻醉迅速平穩,及時終止癇性發作,在用藥期間保持EEG的爆發抑制。半衰期更短,利於停藥時及時評價療效及神經功能。標準劑量為2mg/kg靜脈輸注後以2-10mg/kg/h維持。使用時需要通氣和心臟監測,EEG監測很重要。異丙酚有良好的藥代動力學特點,良好的心血管耐受性,無呼吸道刺激,能降低腦代謝及顱內壓而噁心嘔吐少等優點與傳統的巴比妥類藥物不同。應注意心血管和呼吸系統劑量依賴性抑制,導致血壓下降,代償性心率輕度增快,據報導血壓下降可以達到40%,其機制涉及使外周血管阻力下降、心肌及壓力感受器抑制等。Niermeijer等檢索Medline上22篇套用於RSE的文章,仍缺乏隨機對照試驗。有兩個非隨機研究分別比較異丙酚、巴比妥類藥物和咪唑安定治療RSE的死亡率,均報導用異丙酚死亡率高。還有報導兒童患者使用後,常出現嚴重的代謝性酸中毒及橫紋肌溶解症,亦有套用中出現驚厥或角弓反張等癲癇樣發作,提示可能存在安全問題。在大規模前瞻性隨機對照試驗前,不要作為常規推薦。

其他藥物:丙戊酸的心血管副作用及鎮靜作用少,耐受性好,有報導靜脈使用對部分發作類型RSE有效。Towne等胃管給予托吡酯(300-1,600mg/d)治療RSE有效,除嗜睡外,無其他副作用,尤其適用於兒童RSE(5~6mg/kg/d),但均需進一步證明。動物實驗中,氟苯丙氨酯和A受體拮抗劑氯胺酮具有強大的抗癇作用,有開發前景。

手術與物理治療:腦深部電刺激、反覆經顱磁性刺激等方法曾報導用於難治性癲癇發作的治療有效,但尚無治療RSE有效的證據。Winston等曾報導左側迷走神經刺激治療全身驚厥性RSE的男患兒有效,且在此後1.5年內的發作頻率及嚴重性較刺激前有顯著降低。手術切除、多處軟腦膜下橫切、電休克治療、尾狀核刺激、針灸等可能有一定作用,但臨床使用經驗有限,不能作為常規治療。

療效判斷

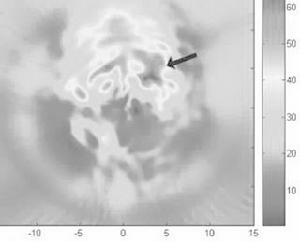

難治性癲癇起源

難治性癲癇起源展望

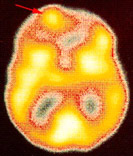

難治性癲癇掃描

難治性癲癇掃描通過長期的藥物調整與治療,EEG由重度異常轉為中度或輕度,中度異常轉為輕度甚至正常。臨床發作次數也相應減少,症狀減輕,並有9例在停藥後2~3年內無發作,這說明難治性癲癇是可以治療的,並有可能治癒。