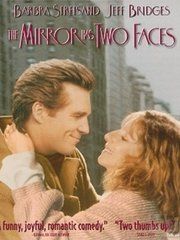

影片簡介

雙面鏡

雙面鏡露絲很喜歡這位清秀的數學老師,儘管這將是一場沒有激情的婚姻生活,但總不會比孤獨一生更糟糕,於是接受格里高利的求婚;但是與日俱增的感情使露絲無法忍受兩人僅限於握手的親密。

一天晚上,露絲換上最漂亮的睡衣,準備引誘她的丈夫,卻讓格里高利煩惱和迷惑,不久格里高利就參加一個旅行演講團離開了家;露絲在母親的幫助下振作起來,努力改善自我,她換了髮型,學習化裝技巧,添置漂亮的新衣服,回家的格里高利發現了一個全新的女人。

演職員表

導演:芭芭拉·史翠珊(BarbraStreisand) ,她演唱的《貓》劇主題曲《Memory》《楊朵》主題曲《Papa,CanYouHearMe》、《往日情懷》主題曲《TheWayWeWere》、《越愛越美麗》主題曲《IFinallyFoundSomeone》等等都是流傳全世界的名曲,而《星夢淚痕》主題曲《Evergreen》曾獲得奧斯卡最佳電影主題曲,芭芭拉史翠珊不僅是這首歌曲的演唱者還是詞曲創作者。

編劇:AndréCayatte/DenisPerret/蓋拉德·歐利(GérardOury)

主演:芭芭拉·史翠珊、奧斯汀·彭德爾頓、喬治·西格爾、埃里·麥克弗森、勞倫·巴考爾、米米·羅傑斯、皮爾斯·布魯斯南、傑夫·布里奇斯、泰娜·艾吉

製作人Producedby:

CisCorman....executiveproducer

阿諾恩·米爾坎ArnonMilchan....producer

RonaldL.Schwary

芭芭拉·史翠珊BarbraStreisand....producer

原創音樂:蒂莫西·赫頓

主演介紹

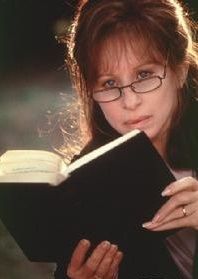

芭芭拉·史翠珊 《雙面鏡》

《雙面鏡》其後她幾乎一年一部推出歌舞片和喜劇,直至1983年她一手包辦制、編、導、演的《楊朵》(Yentl,1983),成績不凡,獲得多項奧斯卡提名。其後再自導自演的《潮浪王子》 (The Prince of Tides,1991)與《雙面鏡》(The Mirror Has Two Faces,1996)也廣受好評。仍然活躍在好萊塢與舞台的影歌雙棲女星芭芭拉·史翠珊推出過超過50張專輯,制、編、導、演的影片也有20多部,千禧年演唱會更是一票難求,可說是寶刀未老。

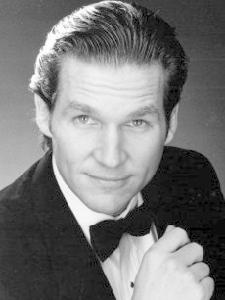

傑夫·布里奇斯 《雙面鏡》

《雙面鏡》在相當長的一段時間裡頻出佳作,如1975年的《西部之心》、1976年的《渴望》(StayHungry)。1984年連續出品發行的《不惜一切》(AgainstAllOdds)與《星空訪客》又為布里吉斯帶來了如潮好評,且後者還為他贏得了第三次奧斯卡提名——最佳男主角。1986年布里吉斯與簡·方達(JaneFonda)一起主演了《自此以後》(TheMorningAfter),88年主演了著名導演弗朗西斯·科波拉(FrancisCoppola)的名作《塔克:其人其夢》(Tucker:TheManandHisDream),1889年與米歇爾·菲弗(MichellePfeiffer)共同主演《貝克兄弟》。

獲獎情況

1997年金球獎最佳女配角:勞倫·巴考爾

影片歌曲

雙面鏡

雙面鏡精彩看點

在影片中扮演露絲母親的勞倫·巴考爾是好萊塢老牌巨星,因此片表演獲得1996年奧斯卡最佳女配角提名,並獲得金球獎最佳女配角獎。數學教授格雷戈里交過許多女朋友,但結果都不好。他在報上登了尋偶啟事,要找一個有共同興趣和目標的情人。在同一所大學任教的羅斯被姐姐推薦給了格雷戈里,兩人開始交往,很快建立了友好關係,這是一種柏拉圖式的愛情。他們結婚了,關係仍然單純,不知是疏忽還是有意迴避,羅斯的暗示並未引起格雷戈里的注意。格雷戈里赴歐講學前,無意中說了一句,她根本不具備外形美麗的女性的魅力。被這話刺痛的羅斯重新整新整容添置新衣,當丈夫回來時,她已有了迷人的新形象......

幕後製作

影片融入了大量史翠珊熱衷的通俗心理學和通俗社會學的教條,向現實生活中那樣把缺乏自信心歸咎於長輩。扮演母親的勞倫·白考爾有出眾的表演。

影片段預告絮

雙面鏡

雙面鏡純潔的友誼——這是男教授所追求的婚姻,純精神上的婚姻。他覺得有了性愛的婚姻或者說靠了性愛才有的婚姻不長久,一旦激情過後勢必各分東西,他甚至在婚後兩年的某一天當他的妻子也即女教授對他有性愛要求時他仍然強壓住滿腔慾火臨陣逃脫。而女教授卻是一個嚮往心心相應的愛情崇尚高尚愛情的女性,她因為愛他而答應與他做純友情的夫妻。他們的生活雖然過得快樂,但她總覺得缺點什麼。當她的要求得不到滿足後,她決定離開他,她從他的生活中消失,不給他電話,不回他的電話,不見面,請假不去上班,讓他無法找到她。

當他意識到他的生活中有可能再也沒有她時,他緊張、憤怒、頹廢,當他從她母親那得知她與別的男人在一起時,才意識到他對她的愛不單單是友誼,深夜裡跑到她樓下大喊她,她衝到樓下,故事到此有了美滿的結局,女主人公找到她理想的愛情和婚姻,男主人公也戰勝了自己勇敢地面對自己所愛,他對她說,我們結婚吧。她說,我們已經結婚了。他說,那就對了。他們當街深情擁抱接吻。這部電影不單情節不俗,對白也幽默有趣得很。細細品味還有一些生活哲理:夫妻之間首先必須是好朋友。如果連朋友都做不了,還有什麼愛情可言。反之是否也可以這樣想:當夫妻之間出現矛盾或裂痕時,不煩再回到朋友的狀態,以朋友的心態要求對方,也許情況會大不相同。

雙面鏡

雙面鏡相關評論

雙面鏡

雙面鏡所以活的真實,活的純粹。喜歡一個人也許真的不是不需要理由。也許是因為那人身上有自己沒有卻希望有的基因,也許因為在那人身上看到自己的影子。等等。原因不確切或者我們說不清,我們就會用喜歡一個人不需要理由這樣的話來搪塞自己。提起巴巴拉史翠姍是因為今天再次看她自導自演的電影《雙面鏡》,電影並不是一如既往喜歡的風格,屬於浪漫的輕喜劇。只因表達的主題卻是一如既往喜歡的往內探索型,所以喜歡。從不掩飾自己對悲劇的熱愛,也許因為好的喜劇太少,那種讓人邊笑邊流淚的喜劇是少之又少《美麗人生》這樣的電影除外,而我卻並沒有把它當成喜劇來看,也許真正的喜劇本就充滿悲劇性的力量。

看小說也是一樣,喜歡作者看世界的目光是往內探索,充滿內在的張力,而不是靠貧乏的外部事件來試圖解釋這個世界的某種存在。不一定有跌盪起伏的情節,但感覺一定是真實的,能清楚地感覺到作者的情緒流動,似是無法訴說清楚,卻不經意就抵達某處,讓人內心驚動而無言。電影也是一樣。所以自己喜歡的電影從來都是一個人靜靜地看,因為它的節奏應是緩慢的,它的鏡頭呈一種文學性語言的表達,一些感覺和情緒甚至內心能通過鏡頭表達的準確無誤,但卻不能言說。也許這樣的電影更難於用鏡頭來駕馭,也許這樣的電影在這個商業社會已經無利所圖,所以很少能找到自己喜歡的電影。如果找到,就無限歡喜,就視如珍寶,看了又看。曾試圖和朋友分享,卻讓朋友昏昏欲睡,大嚷不知所云。如果至愛的電影落到如此下場,不如自己一個人靜靜地看。任憑內心驚動,感動,無言而惆悵。

雙面鏡

雙面鏡人們都說,那是因為恐懼未知。這就像鏡子的兩面,因為愛,所以怕失去與背叛。因為肉體的脆弱,更覺靈魂無以依託。因為現實的殘酷,懼怕活在虛無的幻想中。因為我們活著,所以懼怕死亡。等等。當死亡以終極的面貌出現時,所有的苦心經營在死亡面前似乎都失去了意義。死亡的真相有巨大的威懾。面對死亡,生命最終陷於虛無。所以,人們平時拒絕去思考死亡,似乎死亡距自己仍遙不可及,所以肆無忌憚地揮霍著生命。為什麼我們要在死亡逼近的時候才會去思考死亡。當死亡逼近的時候,很多人才想起未了的心愿與夢想,才想起更親近家人和朋友,善待他們,真正做自己想做而未做的事和想去而還沒去的地方。在這裡,我更傾向於西方的未之死,焉之生的觀念。也許只有以死亡為伍為友時,才懂得珍惜。對生命存有畏懼而不再懼怕死亡的時候,才更懂得生的意義。一個人對待死亡的態度決定對待生命的方式。於我,更願意將生與死視為一面,而不是雙面鏡,那更像是鏡中的影像,彼此映照,彼此依存。