流行病學

附紅細胞體病

附紅細胞體病附紅體感染人畜分布很廣,迄今已有美國、南非、阿爾及利亞肯亞、伊朗、法國、挪威、英國、芬蘭澳大利亞、前蘇聯日本荷蘭、馬達加斯加、葡萄牙、奈及利亞、西班牙、奧地利、比利時、印度、以色列、朝鮮、紐西蘭、埃及和中國等近30個國家和地區均有報告。我國曾對9省區16個地區的人群作附紅體調查表明,人群平均感染率為53%,與性別、年齡及職業無明顯關係。發現有生理變化(如孕婦)和患有慢性疾病者其感染率明顯高於健康人群。

據調查在家畜中雖然一年四季均可被附紅體感染,但也有一定的季節性,以5~8月份為其感染高峰。

病因

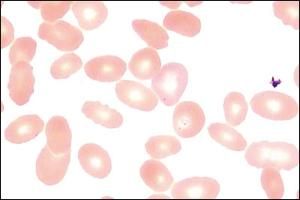

附紅細胞體(Eperythrozoon)也稱血蟲體,簡稱附紅體,是寄生於人畜紅細胞表面血漿和骨髓中的一群微生物。在一般塗片標本中觀察,其形態為多形性,如球形、環形、盤形、啞鈴形球拍形及逗號形等(圖1)大小波動較大,寄生在人牛、綿羊及嚙齒類中的附紅體較小,直徑約為0.3~0.8μm,而寄生在豬體中的附紅體較大,直徑為0.8~1.5μm,最大可達2.5μm。附紅體既有原蟲特點,又有立克次體的特徵,長期以來其分類地位不能確定,直至1997年Neimark等採用DNA測序、PCR擴增和16SrRNA序列分析認為應屬於柔膜體科的支原體屬。到目前為止已發現附紅體屬有14個種,其中主要為五個種:①球狀附紅體(E.coccoides):寄生於鼠類及兔類等嚙齒類動物中;②綿羊附紅體(E.ovis):寄生於綿羊、山羊及鹿類中;③豬附紅體(E.suis):寄生於豬;④溫氏附紅體(E.wenyonii):寄生於牛;⑤短小附紅體(E.parvum):是家豬非致病性的寄生菌附紅體的抵抗力不強,在60℃水浴中1min後即停止運動100℃水浴中1min全部滅活。對常用消毒藥物一般很敏感迅速將其殺滅,但在低溫冷凍條件下可存活數年之久。

發病機制

附紅體進入人體後多數情況下呈潛伏狀態只在某些情況下如機體免疫下降或某些應激狀態,才表現出發病過程。這說明附紅體毒力較低,致病性不強。

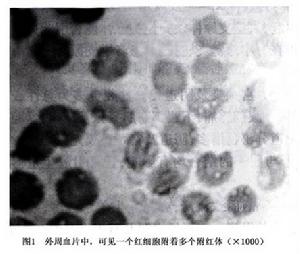

通過電鏡觀察,附紅體主要寄生在成熟紅細胞表面,不進入細胞內,少量游離在血漿中。其寄生機制尚不清,但發現大型的附紅體上有纖絲,藉助此纖絲與紅細胞相接觸結合,然後扒嵌在紅細胞膜上,紅細胞膜上可能存在與纖絲相結合的受體(圖2)。從電鏡下見到寄生附紅體的紅細胞表面出現皺褶突起個別可見膜表面形成洞。由於紅細胞膜發生改變,其上的凹陷與洞易致血漿成分進入紅細胞內,使紅細胞腫脹、破裂,發生溶血。又從活體標本中觀察到被寄生的紅細胞,其可塑性、變形性功能消失,在通過單核吞噬細胞系統時也易被破壞而溶血。上述兩點主要機制說明本病溶血性貧血的發生既存在血管內溶血又存在血管外溶血。還有認為溶血可能與紅細胞膜結構改變或隱蔽性抗原的暴露等誘導產生IgM自體抗體,即第Ⅱ型變態反應有關。

臨床表現

附紅細胞體病

附紅細胞體病畜牧地區人群中附紅體感染率相當高,但均表現為亞臨床感染。出現臨床症狀和體徵可診斷為附紅體病者多見於重度感染(有60%以上紅細胞被寄生),常發生在有慢性基礎性疾病及免疫功能低下患者。主要臨床表現有以下幾方面

1.發熱體溫一般在37.5~40℃,並伴有多汗,關節酸痛等。

2.貧血貧血為本病最常見的表現,嚴重者可出現鞏膜及皮膚黃染,並有全身乏力、嗜睡及精神委靡等症狀。

3.淋巴結腫大有些患者出現淺表淋巴結腫大,常見於頸部。

4.其他尚有皮膚瘙癢,肝脾腫大腹瀉(小兒多見),脫髮等。

併發症:

嚴重者可出現黃疸。

診斷

畜牧業地區出現原發疾病不能解釋的發熱、黃疸貧血、皮膚瘙癢脫髮及淋巴結腫大等,要考慮合併本病的可能,及時作血液塗片檢查,找到附紅體為確診。

鑑別診斷:

本病應與瘧疾、巴通體病等相鑑別。

通過微生物血片檢查,附紅體屬與瘧原蟲一般較易鑑別。而附紅體屬與血巴通體屬兩者很難區分,只能憑兩者血片中形態及在血漿中與紅細胞上存在比例加以鑑別,前者常呈環狀,在血漿及紅細胞上皆有分布;後者罕見環狀,寄生在血漿中,極少在紅細胞上。

檢查

實驗室檢查:

1.血象血紅蛋白低網織紅細胞高於正常紅細胞脆性試驗及糖水試驗均陽性。白細胞一般正常,但出現異常淋巴細胞。

2.微生物學檢驗是確診本病主要依據。

(1)鮮血壓片法:取1滴待檢新鮮血樣,滴加在載物玻片上,加1滴等量的生理鹽水或抗凝液,混勻後加蓋玻片用普通顯微鏡下檢查。在400~600倍鏡下找到附紅體後,觀察其形態及大小可見附紅體呈現閃光形小體,在血漿中轉動或翻滾,每當靠近紅細胞時就停止運動。

(2)塗片染色檢查:取1滴鮮血於玻片上,製成薄血片,固定後用姬姆薩或瑞氏染色,加蓋玻片用400~600倍鏡檢。姬姆薩液將附紅體染成紫褐色,瑞氏液將其染成紫紅色。找到附紅體後轉到油鏡頭(約1600倍)觀察其形態、排列及大小,並可進行計數。一個紅細胞表面可附著l~67個附紅體不等。在血漿中及紅細胞表面上皆可查到附紅體兩者比例約為1∶1~1∶2。

附紅體感染度:100個紅細胞中有30個以下紅細胞被寄生者定為輕度感染;有30~60個紅細胞被寄生者定為中度感染;有60個以上紅細胞被寄生者定為重度感染。

3.血液生化檢查總膽紅素增高,以間接膽紅素為主。血糖及血鎂均較低,常有肝功能異常。

其它輔助檢查:

肝脾超聲檢查異常。

治療

明確診斷後,及時選用四環素類(四環素、多西環素)或氨基糖苷類(慶大黴素、阿米卡星)抗生素進行抗病原治療。其中以多西環素(200mg/d,分2次口服)或阿米卡星(0.4g~0.8g/d)據報導對人附紅體病療效較佳一般可以選用其中一種治療7天為一療程。青黴素及鏈黴素無效。

預後預防

預後:

早期治療,一般預後良好。

預防:

目前對本病流行環節尚不清楚,故無良好預防手段。