人物簡介

他九歲出家,十九得度,二十九賜紫,三十六賜號。曾任成都大慈寺六世主持,領袖四川眾僧、廣泛傳播佛法。 紹聖二年(1095年),寶月大師圓寂,葬於錦城(成都)之東塔子山,蘇軾為其作《寶月塔銘》。 惟簡的故事主要載於明朝吳門華山寺沙門明河撰的《中華佛典寶庫——補續高僧傳》卷第二十三——雜科篇,裡面有寶月大師傳。

史籍記載

《寶月大師傳》載:惟簡跟蘇東坡是無服兄。

九歲出家(事成都中和勝相院慧悟大師),十九得度,二十九賜紫,三十六賜號。

師清亮敏達,綜練(廣泛究習)萬事,端身以律物,勞己以裕人,人皆高其才,服其心。凡所欲為,趨(追求,追逐)成之,更新其精舍之在成都與者,凡一百七十三間,經藏一,盧舍那阿彌陀彌勒大悲像四,磚橋二十七。皆談笑而成,其堅緻可支一世。

師於佛事,雖若有為,譬之農夫畦(qí:五十畝為畦)而種之,待其自成,不數數然(shuòshuò然:拚命追求的樣子)也。喜施藥,所活不可勝數。蜀守與使者,皆一時名公卿,人人與師善。然師罕見寡言,務自卻遠,蓋不可得而親疏焉。

少與蜀人張隱少愚善。老泉(蘇洵)深器之曰:此子,才用不減澄觀。若仕,當有立於世。為僧亦無出其右者。已而果然。

紹聖二年六月九日,始得微疾。即以書告於往來者,敕其子孫,皆佛法大事,無一語私其身。至二十二日,集其徒問日早暮。及辰曰:吾行矣,遂化,年八十四。是月二十六日,歸骨於城東智福院之壽塔。

紹聖二年(1095年),寶月大師圓寂,葬於錦城(成都)之東塔子山,蘇軾為其作《寶月塔銘》。

惟簡與蘇軾

惟簡是蘇軾最早結識的僧人,兩人友誼很深。蘇軾青年時代起就結識寶月大師惟簡,到惟簡去世時,蘇軾已年屆60。在悠悠40載漫長的歲月中,蘇軾不管是春風得意,還是仕途坎坷,遭遇貶謫,總是以各種方式與惟簡大和尚保持了密切聯繫。蘇軾一生結交的僧禪朋友很多,惟簡是其中交往時間最長的一個。蘇軾在學佛習禪方面取得比較突出的成績,與惟簡法師的關心、影響無疑是分不開的。 據王宗稷《東坡先生年譜》載,蘇軾20歲“游成都,謁張安道”;又與弟蘇轍同游大慈寺,見惟慶(文雅大師)、惟簡(寶月大師)法師。兩位僧人的超凡氣度、博學多聞和虔誠書佛給蘇軾留下了深刻印象。蘇軾結識了惟簡後,因為都姓蘇,又都是眉山人,因認作宗門兄長,惟簡年長於蘇軾。蘇軾每至成都必游大慈寺。其時大慈寺內藏唐畫家盧欏伽筆跡以及唐禧宗皇帝與從官文武75人畫像,皆為畫中珍品,精妙貫世。蘇軾觀賞後留下題名:“至和(至和是宋仁宗年號,1054年—1056年)丙申季春二十八日,眉陽蘇軾與弟轍來觀盧欏伽筆跡”。蘇軾官於陝西鳳翔時,買得唐明皇所建藏經龕龕門四板,獻給蘇洵。門板畫系吳道子所作,其陽為菩薩,陰為天王,蘇洵甚為喜歡,以為至寶。治平四年(1067年),蘇洵於開封去世,歸葬眉山,蘇軾亦將四菩薩像帶回眉山。除喪後,蘇軾專程到大慈寺拜望寶月大師,寶月大師勸說蘇軾將蘇洵平生最愛而不忍捨棄之物捐獻大慈寺,蘇軾於是將四菩薩像捐出。寶月大師許諾:“以身守之。吾眼可霍,吾足可斫,吾畫不可奪”,並耗錢百萬度造大閣珍藏,繪蘇洵像於其上,名為“四菩薩閣”。蘇軾助錢二十分之一。

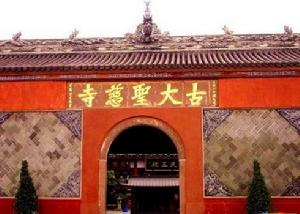

惟簡曾任成都大慈寺六世主持。嘉佑四年(1059),蘇軾在川服程氏母喪期滿,到成都與惟簡過往較多,關涉佛事者如“要繡觀音”、“借浮漚畫”等。離開成都時,惟簡還遠山相送“至刻厚意。”(蘇軾《與寶川大師三首》其一)後蘇軾與蘇轍隨父舉家離蜀,北行赴京,約惟簡於嘉州(樂山)相會, “及至嘉州亦五六日間,延望不至,不知何故爽前約也”。(同前其二)對這次未能與惟簡見面,蘇軾感到非常遺憾,悵惘之情溢於言表。治平四年(1067),蘇軾在川居父喪。惟簡前往造訪,適遇蘇轍拿來《蘭亭摹本》,於是,“寶月大師惟簡請其本,令左綿僧意祖摹刻於石。”(蘇軾《書摹本蘭事後》)同日,惟簡還“以其所居院之本末”,請蘇軾為主作記,於是寫成著名的《中和勝相院記》(“蜀成都大聖慈寺,故中和院,賜名勝相。”)。在這篇院記中,蘇軾對當時佛禪界魚龍混雜的現狀作了嚴厲的批評,此文一向被認為是“蘇軾前期一篇重要的闢佛名作”,“是蘇軾闢佛文章中最尖銳的一篇”。

元豐三年(1080),蘇軾被貶謫到黃州,親友多驚散遠離,而惟簡卻在蘇軾到黃州不久,就派徒孫悟清前來探望,並希望蘇軾為成都大聖慈寺新建成的專供收藏佛經的“大寶藏”作記。蘇軾回書云:“屢要《經藏碑》。本以近日斷作文字,不欲作。既來書叮嚀,又悟清日夜監督,遂與作得寄去”。(見蘇軾《與寶月人師五首》其三)這裡所說的《經藏碑》即《勝相院經藏記》。在這篇記中蘇軾自稱為居士:“有一居士,其先蜀人,與是比丘,有大因緣。去國流浪,在江淮間,聞是比丘,作是佛事,即欲隨眾,舍所愛習。周視共身,及具室廬,求可舍者,了無一物。如焦谷芽,如石女兒,乃至無有,毫髮可舍。私自念言,我今惟有,無始以來,結習口業,妄言綺語,論說古今,是非成敗……”悟清返川時,蘇軾修書與惟簡,表示要與惟簡做佛道之伴侶。

後來悟清再受惟簡之託,第二次到黃州看望蘇軾。蘇軾請悟清前往黃梅山常歡喜處取“唐畫十六大羅漢”,悟清不辱使命。

紹聖二年(1095),惟簡在成都患疾亡化,當時蘇軾謫居惠州,惟簡弟子法舟、法榮不遠萬里前來請銘,蘇軾遂作《寶月大師塔銘》,以稱頌紀念。文章細述惟簡的僧路歷程,歷數其在成都收徒傳法的多般好處,最後寫道:“大師寶月,古字簡名,出趙郡蘇,東坡之兄。自少潔齋,老而彌剛。領袖萬僧,名聞四方。壽八十四,臘六十五。瑩然摩尼,歸真於上。錦城之爾,松柏森森。子孫如林,蔽芾其陰。”文章對寶月大師惟簡領袖四川眾僧、廣泛傳播佛法的佛教業績,作了充分的肯定和讚揚。出於對惟簡的崇敬,蘇軾寫這篇銘文時,在選用紙、筆、墨方面也很是講究。他說:“子撰《寶月塔銘》,使澄心堂紙,鼠須筆,李庭矽墨,皆一代之選也”。(見蘇軾《題所書寶門塔銘》)用當時最好的書寫用具來為惟簡寫作塔銘,充分體現了蘇軾對惟簡的恭敬和深情厚誼。

《蘇轍集》中也有《祭寶月大師宗兄文》。

釋惟簡詩

《全宋詩》收錄有釋惟簡詩《偈》一首。偈釋惟簡

莫離蓋纏,莫求佛祖。

去此二圖,以何依怙。

江淹夢筆,天龍見虎。

古老相博,月不跨五。