概述

遠距傳送原理圖

遠距傳送原理圖歷史發展

大多數人對於遠距傳送和其他未來主義技術的概念都來自於一部曇花一現的電視連續劇《星際迷航》(1966-69),它取材于吉恩·羅登伯里創作的小說。觀眾們驚奇地看著柯克船長、斯波克、麥考伊博士和其他人被傳送到他們在穿越宇宙的旅行中所到達的星球上。1993年,遠距傳送的概念走出了科幻的範疇,具備了理論上的可能性。就是在那時,物理學家查爾斯·貝內特和IBM的一組研究人員確認了量子遠距傳送的可能性,但被傳輸的原始物體必須被消滅。這一發現由貝內特於1993年3月在美國物理學會的年會上首次提出,隨後一篇關於這一發現的報告發表在1993年3月29日的《物理評論快報》雜誌上。當時,利用光子進行的實驗已經證明了量子遠距傳送事實上是可能的。

光子試驗

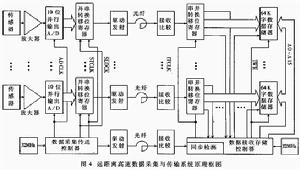

遠距傳送通訊設備

遠距傳送通訊設備在進行這項實驗時,Caltech的小組成功避開了海森堡不確定原理,它是在遠距傳送比光子更大的物體時的主要障礙。這一原理講的是,您無法同時知道一個粒子的位置和速度。但如果您無法知道一個粒子的位置,又如何對它進行遠距傳送呢?為了傳送光子而不違背海森堡原理,Caltech的物理學家利用了一個稱為纏結的現象。在纏結中,至少需要三個光子來完成量子遠距傳送:

光子A:待傳送的光子

光子B:正在傳送的光子

光子C:與光子B纏結的光子

如果不利用纏結,則研究人員在觀察光子A時若靠得太近,就會碰到光子而將其改變。通過讓光子B和C纏結,研究人員可以提取一些關於光子A的信息,而剩下的信息就會通過纏結傳遞給B,然後再傳遞給光子C。當研究人員將來自於光子A的信息加到光子C上時,就可以創造出光子A的精確複製品。然而,在信息被傳到光子C上之前,光子A就不復存在了。 換句話說,當柯克船長被傳送到一個陌生的星球上時,是他的原子結構分析信息通過傳送室傳到了期望的地點,並在那裡創造出了柯克船長的一個複製品,而原先的柯克船長則消失不見了。後來澳大利亞國立大學也取得了遠距傳送方面的成功,這次研究人員成功地傳送了一個雷射束。

科學探索

遠距傳送

遠距傳送如果這樣的機器是可以實現的,那被傳送的人就未必是真正地被“傳送”。這個原理更像是傳真機——在接收端建造一個人的複製品,但精度比傳真機要高得多了。那么原物會怎么樣呢?有一種理論建議應在遠距傳送中融入基因克隆和數位化技術。在這種生物數字克隆中,從某種意義上來說,遠距乘客肯定會死。他們原始的意識和肉體都不復存在。實際上,他們的原子結構將在另一地點重建,而數位化技術將重建乘客的記憶、情感、希望和夢想。所以乘客仍然存在,但他們將存在於一個全新的身體中,其構成是原身體的原子結構再加上同樣的信息。