人物簡介

中國物理學家。中國科學院院士。1902年6月27日生於浙江諸暨。1925年畢業於南京東南大學化學系,併入清華大學任教。1927年赴美國加利福尼亞州理工學院留學,1930年獲哲學博士學位,並赴德國哈羅大學進行科學研

趙忠堯

趙忠堯1955年當選為中國科學院物理學數學化學部委員。1998年5月28日逝世。主要從事核物理特別是硬γ射線與物質相互作用等方面的研究並取得重要成果,為我國核物理事業和科學教育事業的發展作出了重要貢獻。1930年最先觀察到γ射線通過重物質時的反常吸收和特殊輻射,這是正負電子對的產生和湮滅過程的最早實驗證據。

核事業

趙忠堯,我國核物理研究的開拓者,中國核事業的先驅之一。

1946年6月30日,美國繼在日本扔下了核子彈之後,又在太平洋的比基尼小島上試爆了一顆核子彈。此時,在距爆炸中心25公里遠的"潘敏娜"號驅逐艦上,英、法、蘇、中四個二戰勝利集團的盟友代表,應美國政府之邀正在觀"戰",物理學家趙忠堯即是中國代表。

趙忠堯雖只是戴著墨鏡作壁上觀,但心中卻是百感交集。他很清楚,他十幾年前在美國做的正電子湮滅實驗中所觀測到的正反物質的湮滅現象,為美國發展核子彈提供了堅實的科學基礎。他默默注視著冉冉升起的蘑菇雲,將目測出的數據牢記在自己的腦海之中,當其他國家的代表情不自禁地為核爆炸的威力驚呼時,趙忠堯卻在沉思,中

趙忠堯

趙忠堯二戰結束後,中國雖然也是戰勝國,但是地位卻很低微。根據《雅爾達協定》,東三省被劃為蘇聯的勢力範圍,外蒙古也被割出宣告獨立......趙忠堯認為,要在這個強權世界上生存和"不挨打",中國必須發展自己的核科學,這是一個愛國科學家責無旁貸的使命。趙忠堯此行並不只是為了隔岸觀花,而是負有進一步了解核爆炸核心技術的使命。核爆炸的核心技術就是加速器,時任國民黨中央研究院總幹事的物理學家薩本棟在趙忠堯臨行前,曾特意叮囑他要"滯留"美國,儘可能多地了解美國在核物理方面的新進展,並設法購買核物理研究設備,薩本棟本人則留在國內籌款給他匯去。

趙忠堯的"失蹤"並不神秘,他是回到了自己的母校加州理工學院。

與第一無緣

"我家洗硯池邊樹,個個花開淡墨痕,不要人夸顏色好,只留清氣滿乾坤。"這是描寫浙江諸暨的詩句。1902年6月27日,趙忠堯就出生在山清水秀的諸暨,1920年考入南京高等師範學校,1924年畢業後任東南大學助教。他工作踏實,肯鑽研,深得物理學界前輩葉企孫的器重。1925年夏,葉企孫奉命籌建清華學堂大學本科,攜趙忠堯前往,讓他在新籌建的物理實驗室任職。1927年,趙忠堯赴美國加州理工學院深造,師從諾貝爾獎獲得者密立根教授。

密立根教授很能夠慧眼識才,但人非常嚴厲。他最初給趙忠堯布置的博士論文題目是利用光學干涉儀做實驗。但趙忠堯感覺這個題目對於他來說太一般了,請求密立根給他換一個難一點的具有突破性意義的題目。雖然密立根認為這箇中國學生不一般,但他並未很快答應,而是過了一些日子後才讓趙忠堯改做"硬伽馬射線通過物質時的吸收係數"這個題目。當他發現站在面前的這箇中國年輕人好像還是不太滿意時,密立根頗為不悅。趙忠堯發現自己不知天高地厚的衝勁已經惹密立根生氣了,他馬上抱歉地說:我接受這個題目,並且一定把它做好!無論是密立根,還是趙忠堯,他們都沒有意識到,這個題目會把趙忠堯推到一個物理科學的偉大發現的門口。

當時,人們認為硬伽馬射線通過物質時的吸收主要是由自由電子的康普頓散射所引起的,用於計算吸收係數的克萊因-仁科(Klein-Nishim)公式當時剛剛問世。密立根讓趙忠堯通過實驗來驗證這一公式的正確性。實驗開始了,趙忠堯常常是上午上課,下午準備儀器,晚上則通宵取數據。為保證每隔半小時左右獲取一次數據,趙忠堯不得不靠鬧鐘來不斷叫醒自己。苦撐了無數個不眠之夜後,當趙忠堯將測量的結果與克萊因-仁科公式做比較時,卻發現硬伽馬射線只有在輕元素上的散射符合這個公式,而當硬伽馬射線通過重元素--比如鉛時,所測得的吸收係數比公式的結果大了約40%。

這項研究做了一年多時間,1929年底,趙忠堯把論文交給了密立根。但兩三個月過去了,密立根也沒有發表任何意見。原因在於,這項創新性的實驗結果讓他感到很吃驚,也與他的預期不相符,他不太敢相信這一結果的正確性。趙忠堯有點急了,因為在科學發現的競技場上,是只有第一沒有第二的,科研成果披露的先後往往決定著一項研究的命運。這時,替密立根管理研究生工作的教授鮑文向密立根證實了實驗結果的可靠性。他對密立根說:"我對趙忠堯實驗的全過程很了解,從儀器操作、實驗設計、測量記錄到計算的全過程,都進行得非常嚴謹,實驗結果是完全可靠的。"密立根終於同意趙忠堯將論文送出發表,該論文於1930年5月發表在美國的《國家科學院院報》上。當時,當趙忠堯在加州做著實驗時,英、德兩國有幾位物理學家也在進行著同一實驗。三處同時發現了硬伽馬射線在重元素上的這種反常吸收,並都認為可能是原子核的作用引起的。

這項結果對趙忠堯而言,是一個嶄新的開始,吸收係數的測量結束後,趙忠堯想進一步研究硬伽馬射線與物質的相互作用機制,觀測重元素對硬伽馬射線的散射現象。鮑文聽了趙忠堯的想法後說:"測量吸收係數,作為你的學位論文已經夠了,結果也已經有了。不過,如果你要進一步研究,當然很好。"當時雖然離畢業只有大半年時間了,但由於有了第一個實驗的經驗,趙忠堯還是決心一試。由於反常吸收只能在重元素上被觀測到,趙忠堯決定選擇鋁和鉛作為輕、重元素的代表,比較硬伽馬射線在這兩種元素上的散射強度。這個實驗一直到當年九月才結束,趙忠堯準備了好久的暑期旅行因此取消。

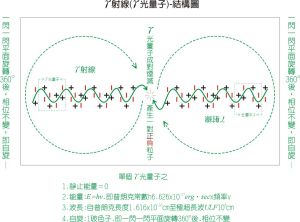

伽馬射線-內部結構模型圖

伽馬射線-內部結構模型圖 趙忠堯的這個實驗結果首次發現,伴隨著硬伽馬射線在重元素中的反常吸收,還存在一種特殊輻射。趙忠堯不僅測得了這種特殊輻射的能量大約等於一個電子的質量,而且還測出它的角分布大致為各向同性。原來,當硬伽馬射線通過重金屬鉛時,會產生成對的正反物質--反物質碰到正物質,兩者迅速消失,並演變成光子。湮滅後產生的光子是一種沒有方向性的、被"軟化了"的伽馬射結,能量相當於電子的靜止質量。這些記錄表明人類歷史上第一次觀察到了正反物質的湮沒現象。趙忠堯把這個結果撰寫成第二篇論文《硬伽馬射線的散射》,於1930年10月發表在美國的《物理評論》雜誌上。密立根看到學生取得如此重要的研究成果,心中好不得意。在進行博士論文答辯時,他當著其他教授的面"譏笑"起趙忠堯來:"這個小伙子不知天高地厚,當初我讓他做這個題目,他還嫌太簡單,說要'考慮考慮'吶!"後來,密立根在他1946年出版的專著《電子、質子、光子、中子、介子和宇宙線》中還多處引述了趙忠堯論文中的結果。

趙忠堯的這些研究成果是正電子發現的前導,國際物理學界對此給予了高度評價,可以說,趙忠堯是第一個觀測到正反物質湮滅的人,也是物理學史上第一個發現了反物質的物理學家。這個發現足以使趙忠堯獲得諾貝爾獎,當時瑞典皇家學會也曾鄭重考慮過授予他諾貝爾獎。不幸的是,有一位在德國工作的物理學家對趙忠堯的成果提出了疑問,雖然後來事實證明趙忠堯的結果是完全準確的,錯誤的是提出疑問的科學家,但這卻影響了趙忠堯的成果被進一步確認。1936年,為了表彰正電子的發現這一重要成就,瑞典皇家科學院把諾貝爾物理學獎授予了1932年在雲霧室中觀測到正電子徑跡的安德遜,而不是1930年首先發現了正負電子湮滅的趙忠堯。

安德遜也承認,當他的同學趙忠堯的實驗結果出來的時候,他正在趙忠堯的隔壁辦公室,當時他就意識到趙忠堯的實驗結果已經表明存在著一種人們尚未知道的新物質,他的研究是受趙忠堯的啟發才做的。

前諾貝爾物理學獎委員會主任愛克斯朋在1997年撰寫的一篇文章中坦誠地寫道:"書中有一處令人不安的遺漏,在談到有關在重靶上高能(2.65兆伏)伽馬射線的反常吸收和輻射這個研究成果時,書中沒有提到中國的物理學家趙忠堯,儘管他是最早發現硬伽馬射線反常吸收者之一,趙忠堯在世界物理學家心中是實實在在的諾貝爾獎得主!"

1931年,趙忠堯學成回國後到清華大學擔任物理系教授。是時,葉企孫從理學院調任清華大學校務委員會主任,吳有訓接任理學院院長,趙忠堯曾經一度接任物理系主任。當時清華大學物理系還有薩本棟、周培源等多位教授。這個時期,為辦好物理系,大家在極為簡陋的條件下,齊心協力地進行教學和科研。

趙忠堯開設了我國首個核物理課程,主持建立了我國第一個核物理實驗室。當時中國的核物理研究還是一片空白,但他卻在極為簡陋的條件下進行了一系列研究工作。他和物理系的同事一起,用蓋革計數器進行伽馬射線、人工放射性和中子物理的研究,研究結果有的發表在《中國物理學報》上,也有一些發表在英國的《自然》雜誌上--如《硬伽馬射線與原子核的相互作用》,以及《Ag、Rh、Br核的中子共振能級的間距》等。著名物理學家E.盧瑟福在前一篇論文前加了按語,說這一實驗結果提供了正-負電子對產生的又一證據,並對趙忠堯回國後能自己動手創造條件,繼續進行科學研究大加讚賞。1937年,抗日戰爭爆發,趙忠堯先後到雲南大學、西南聯大和中央大學任教,在那種難以想像的艱苦條件下,他除了教學工作之外,還和張文裕用蓋革-密勒計數器做了一些宇宙線方面的研究工作,由於在當時的條件下不可能完成這些實驗,他便將實驗方案寫成文章在國外發表......趙忠堯與他的老師葉企孫一起,培養了一批後來為我國的原子能事業做出重要貢獻的人才:王淦昌、彭桓武、錢三強、鄧稼先、朱光亞、周光召、程開甲、唐孝威......諾貝爾物理獎得主楊振寧和李政道也都曾經受業於趙忠堯。

師生關係

這裡要補充交待幾句趙忠堯與葉企孫的關係。可以說,沒有葉企孫,就沒有趙忠堯。趙忠堯是葉企孫的得意弟子。他1920年入南京高等師範學校數理化部就讀時,南京高師正要擴建為東南大學。1924年春,趙忠堯提前半年修完了高師的學分,因父親去世,家境困難,他決定先就業,同時爭取進修的機會。當時東南大學物理系正好缺少助教,學校根據趙忠堯的成績,同意他擔任葉企孫的助教。就這樣,趙忠堯一面教書,一面和在校生一起聽課、考試,第二年便補足了高師與大學本科的學分差額,取得了東南大學的畢業資格。1925年夏,葉企孫受邀去清華,邀趙忠堯和另一助教施汝為一同前往。葉企孫為人嚴肅莊重,教書極為認真,對趙忠堯的教學和科研都有很深的影響。在清華,趙忠堯第一年仍擔任葉企孫的助教。第二年起任課程教員,負責實驗課,與其他教師一起為清華的物理實驗室製備儀器。當時國內大學的理科水平與西方相比有不少差距,趙忠堯和學生們一起學習德文、法文,將眼光緊緊盯著西方已開發國家同類研究的進程。趙忠堯感到,要為祖國的科學事業做出貢獻,就必須到西方去掌握第一手的物理學專業知識。當時,清華的教師每六年有一次公費出國進修一年的機會,但趙忠堯不想等這么久,他靠自籌經費於1927年去美國留學,除了工資結餘及師友的幫助外,趙忠堯還申請到了清華大學的國外生活半費補助金--每月40美元。出國前,為了恪盡孝心,趙忠堯完成了婚姻大事,與鄭毓英女士成婚,然後把新婚妻子送回到諸暨老家,陪伴照顧他七十多歲的老母親。

心裡所想

趙忠堯此次趁旁觀核子彈爆炸的機會回到了母校,他利用一切條件,對加速器的操作台和零部件進行了深入研究,迅速掌握了加速器的設計和製造細節。

回旋加速器的發明者,他的老師、諾貝爾物理學獎得主密立根顯然知道趙忠堯目的何在,他十分讚賞趙忠堯的才智,也敬佩趙忠堯的愛國心。更何況,美國的核事業是在趙忠堯的研究成果的基礎上發展起來的。為了便於趙忠堯熟悉情況,在實驗室多工作一段時間,密立根聘他為自己的工作助手,特意安排他多接觸實驗設備和相關核心圖紙。

這時,薩本棟秘密匯來了5萬美元,作為趙忠堯購買實驗設備的費用。錢匯來了,趙忠堯卻感覺有點犯難,買一台加速器起碼要40萬美元,這點錢根本就不夠。何況,即便買到了,也拿不到出口許可證,無法運回中國,美國政府嚴禁此類尖端技術出口。惟一的辦法是將技術參數默背下來,爛熟於心,然後回國自己製造,而一些國內一時無法製造的精密部件,則在美國秘密定製,然後再想方設法託運回去。

趙忠堯成了實驗室里最勤奮的人,在完成科研項目的同時,他拚命掌握著有關加速器製造的技術資料和零件參數。每天,他的工作時間都在16小時以上。

之後,趙忠堯又在美國麻省理工學院、卡內基地磁研究所等處進行了核物理和宇宙線方面的研究。在麻省理工學院電機系靜電加速器實驗室學習靜電加速器發電部分和加速管的製造時,該實驗室的主任屈潤普非常支持趙忠堯的工作。他讓趙忠堯利用他們的資料,還給他介紹了另一位專家;又將實驗室里準備拆去的一台舊的大氣型靜電加速器給趙忠堯做試驗用。在麻省理工學院呆了半年之後,為了進一步學習離子源的技術,趙忠堯又去華盛頓的卡內基地磁研究所訪問了半年。那裡有兩台質子靜電加速器和一台回旋加速器在工作,學習的環境也很好。當時,畢德顯正準備回國,趙忠堯挽留他多呆半年,一起繼續靜電加速器的設計,並採購一些零星器材。畢德顯為人忠厚,工作踏實,又有電子技術方面的實踐經驗,對加速器的設計工作起了很大作用。半年之後,為了尋覓定製加速器部件的廠家,趙忠堯又重返麻省理工學院。加速器上的機械設備型號都很特殊,每種用量又不大,加工精度要求又高,很多工廠都不願做這種吃力不討好的小交易。趙忠堯為此奔走多日,有時一天要跑十幾處地方,最後終於聯繫到一家開價較為合理的飛機零件製造廠。這樣,加速器的運轉部分、絕緣柱,以及電極的製造總算有了著落。與此同時,他還替中央大學定製了一個多板雲霧室,並且買好了與此配套的照相設備,以及一些核物理實驗所需的器材。這些都是用手頭那點錢購置的。

不久後,美國原子能委員會下令,"一切外籍人士必須離開核物理實驗室"。趙忠堯只好到紐約等地的科研機構做"臨時工"。為了進一步掌握相關技術,趙忠堯主要在美國的幾個加速器及宇宙線實驗室做義務工作,他的義務勞動也換得了一批器材,節約了購置設備的開支。

趙忠堯製造和購買器材的工作前後花了整整兩年時間。這期間,他每年的生活費只有2000美元,而當時的"公派"人員卻是1萬美元。趙忠堯只能儘可能地節衣縮食,一日三餐多是開水、麵包加鹹菜。節省下來的每一分錢,他都用來購置了設備。

1948年,身在美國的趙忠堯當選為中央研究院院士。1948年底,趙忠堯完成了靜電加速器的器材訂購任務,欲回國研製。是時,南京國民黨政府被中國人民解放軍打得落花流水、四面楚歌,一個舊政權眼看就要土崩瓦解,趙忠堯決定待塵埃落定,共產黨領導的新中國成立後再回國,回國後直接參加和平建設。

回到祖國

1949年10月1日,新中國宣告成立。趙忠堯興奮異常,歡呼雀躍。在美國的華裔科學家,許多人都在暗地裡摩拳擦掌,相約回去為新中國效力。但形勢卻發生了變化,中美已不通航,大陸學者借道香港回國也受到重重阻撓。歷經5個多月的磨難,趙忠堯才得到香港的過境許可證,踏上了返回祖國的航程。

然而,他並不知道,台灣當局和美國把他作為爭奪目標,已經緊緊盯上了他,千方百計阻止他回到祖國大陸去。

1949年底,趙忠堯開始做回國的準備工作。對趙忠堯來說,最重要的自然是那批花了幾年心血定製的加速器部件與核物理實驗器材。趙忠堯1948年準備回國時聯繫的是一個國民黨官僚資本經營的輪船公司,貨也已經存到了那家公司聯繫的倉庫里。為了將器材運回新中國,而不是運到台灣去,必須設法將這批器材轉到別的運輸公司。趙忠堯利用1949-1950年國中美之間短暫的通航時期,設法將貨取了出來,重新聯繫了一個輪船公司,辦理了託運回新中國的手續。沒想到,趙忠堯的這一舉動立即被聯邦調查局盯上了,他們不僅到運輸公司開箱檢查,還到加州理工學院去調查趙忠堯的一舉一動。雖然加州理工學院回答調查的杜曼教授告訴他們這些器材與原子武器毫無關係,但聯邦調查局仍然扣去了趙忠堯的部分器材。特別是扣下的四套完整的供核物理實驗用的電子學線路,使趙忠堯備感痛心和悲憤。不僅因為這些線路正是國內急需的,更重要的是這些線路是麻省理工學院宇宙線實驗室主任羅西專門派人為趙忠堯製造的。

1950年8月29日,趙忠堯和錢學森夫婦等一起,登上了美國的"威爾遜總統號"。正要啟航時,美國聯邦調查局的特工突然上船搜查。錢學森800多公斤重的書籍和筆記本被扣留,錢學森本人被指為"毛的間諜",被押送到特米那島上關了起來。趙忠堯的幾十箱東西也再次遭到野蠻翻查,但對方沒有發現什麼,因為早在一個月前,他就已經將重要資料和器材托人帶回了祖國,而把其餘的零部件拆散了任意擺放,成功地迷惑了美國的搜查官員,趙忠堯被放行了。同船的還有鄧稼先、塗光熾、羅時鈞、沈善炯、鮑立奎等100多位留美學者。

然而,美國情報局還是回過了神兒,這位差一點獲得諾貝爾物理學獎的中國學者可能掌握著核心機密!美軍最高司令部連發三道攔截趙忠堯的命令,當輪船途經日本橫濱時,美軍武裝人員氣勢洶洶地衝上船,將趙忠堯押進了美軍在日本的巢鴨軍事監獄。與趙忠堯一起被關押的還有羅時鈞和沈善炯。趙忠堯向美方提出了強烈抗議,但得到的回答卻是:"我們只是執行華盛頓的決定,沒有權力處理你們的事。"台灣駐日代表團派了3個人,軟硬兼施,要把趙忠堯等人帶到台灣去,有一次甚至讓他們三個人面對一堵牆站好,美國憲兵在他們背後拉槍栓進行威脅,告訴他們如不承認"罪行",堅持不到台灣去"洗心革面",就槍斃他們。但趙忠堯他們寧死不屈,堅決不同意到台灣去。硬的不行,再來軟的,台灣大學校長傅斯年發來急電:"望兄來台共事,以防不測。"趙忠堯卻回電說:"我回大陸之意已決!"如此糾纏了兩個月之久。

美國政府為了扣留趙忠堯,不惜編造出各種謠言,說他竊取美國核子彈的機密,說他和錢學森是同案嫌犯等等。他們仔細檢查了趙忠堯的每一件行李、每一張紙上的每一個字,甚至想從他兒子趙維志寫給父親的信中尋找到他們希望得到的"罪證"。但那是一封充滿了親情的信,沒有他們想要的東西。

趙忠堯被以"莫須有"的罪名關進美軍監獄的訊息披露後,在國際上引起了軒然大波,世界輿論高度關注,美國科學界也對此表示強烈抗議,中國掀起了譴責美國政府暴行、營救趙忠堯的巨大浪潮,中華人民共和國總理兼外交部長周恩來為此發表了聲明,錢三強也聯合一批著名科學家發起了聲援趙忠堯的活動。錢三強還請他的老師、世界保衛和平委員會主席約里奧·居里出面,呼籲全世界愛好和平的正義人士譴責美國政府的無理行徑。在國內外的強大壓力之下,美國政府在沒有證據可抓的情況下,只得將趙忠堯放行。

1950年11月底,趙忠堯終於途經香港,回到了解放後的新中國。

建設祖國

1950年,中國科學院近代物理研究所(後改名為原子能研究所)成立,錢三強出任所長,王淦昌、彭桓武為副所長。一大批有造詣、有理想、有實幹精神的原子能科學家,從美、英、法、德等國回國,來到原子能所。

1950年11月28日,衝破阻撓的趙忠堯終於回到闊別多年的祖國,他將帶回來的器材和零部件全部交給了中科院物理研究所。就在這時,被美國海軍次長認為"抵得上五個師"的錢學森也終於輾轉回到了祖國。

趙忠堯用帶回的器材和零件,主持建成了我國第一台70萬電子伏的質子靜電加速器。1958年又主持研製成功250萬電子伏的質子靜電加速器。這兩項研究的成功,對我國的核事業具有舉足輕重的作用。

"文革"中,由於曾滯留美國的經歷,趙忠堯被戴上"特務嫌疑"的帽子,關進了牛棚。

進入上世紀70年代,面對嚴峻的國際形勢,黨中央決定狠抓高科技,加強國防建設。1973年,高能物理研究所成立,趙忠堯恢復工作,擔任副所長並主管實驗物理部的工作。幾代人為之奮鬥的目標--在中國建造高能加速器,終於被提上了議事日程。儘管趙忠堯年事已高,但他仍然積極參加了高能實驗基地的建設以及有關的學術會議,並帶出了一批青年才俊。

1984年,北京正負電子對撞機工程破土動工。1989年以來,一批新的科研成果陸續問世,這一切蘊含了包括趙忠堯在內的老一輩科學家的心血,而此時,奮戰在科研一線的則是他們培養出來的新一代中青年科學家。

新的歷史時期,趙忠堯儘管年事己高,但因他德高望重,深孚眾望,還是出任了中國物理學會名譽理事和中國核學會名譽理事長。為了表彰他對我國核物理研究的開拓性貢獻,香港的何梁何利基金會於1995年向趙忠堯頒發了"何梁何利基金科學與技術進步獎"。

獲獎後,趙忠堯當即決定將"何梁何利獎"的獎金全部捐贈出來,設立"趙忠堯獎基金",以獎勵清華大學、中國科技大學、東南大學、北京大學和雲南大學物理系的優秀學生,激勵他們為祖國的繁榮富強勤奮學習。

趙忠堯為人正直、忠厚,一生只知兢兢業業地為國家工作,所得到的榮譽和地位與他的成就極不相稱。作為中國核物理研究的開拓者之一,國人對他所知甚少。

1998年5月28日,當趙忠堯以96歲高齡辭別人世時,遺體告別儀式極其簡單,媒體也並無太多報導,這不能不說是中國的遺憾。不過,我相信,歷史終會記住,中國曾經有過這樣一位傑出的物理學者,一位創造過如此輝煌業績的核物理先驅,一位為我國的物理事業嘔心瀝血、奉獻了一生的愛國者!