概念分析

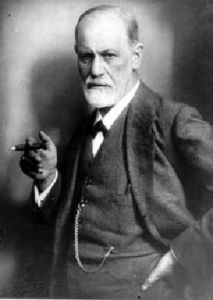

弗洛伊德

弗洛伊德將人格結構分成三個層次:本我 自我 超我。本我是先天的本能,欲望所組成的能量系統,包括各種生理需要。自我位於人格結構的中間層,它一方面調節著本我,一方面又受制於超我,遵循現實原則。超我是由社會規範、倫理道德、價值觀念內化而來,追求完善的境界。

在弗洛伊德人格結構理論中超我不僅包含道德良心部分,實際上還包括自我理想。弗洛伊德在其人格結構理論創建晚期在原僅包含道德良心部分的超我概念組成中又加入自我理想成分,所謂自我理想是指自我渴望達到的成就目標,個體以超我所認同的對象為榜樣,努力實現自己(想成為什麼人)的理想,

實際上相當於個體為自己所設的行為價值標準。

超我是人格系統中專管道德的法務部門。它由人的道德律、自我理想等所構成,可簡單區分為“理想”、“良心”兩個層次,在“理想”中既包括自我理想,又包括社會理想。它是自我的產物,是自我傾向於社會外界那方面的因素生出的。它如同良心或過失的無意識感覺一樣,凌駕於自我之上,仿佛是社會道德訓條、社會禁戒、權威者的高尚道德的代表,來監督控制自我。它是這些因素在人的兒時內化、沉澱的結果。人類的高尚理想,在個人身上因超我而得到鞏固,超我不斷借犯罪感和內疚來懲罰人的達不到理想的要求的行為。超我的目的主要時控制和引導本能的衝動,並監督自我對本我的限制,因此,它所遵守的是一種道德原則。它和本我一樣,都對自我有一種批評和牽製作用。另外,超我同本我一樣,也是非理性的,它們都要歪曲和篡改現實。超我強迫自我不是按照事物的本來面目認識它們,而是按照自己主觀上認為它們應該是怎樣而去認識的。在此意義上可以說,超我是社會化的產物,是文化傳統的運載工具。

超我(super-ego)是人格結構中的管制者,由完美原則支配,屬於人格結構中的道德理想部份。在佛洛伊德的學說中,超我是父親形象與文化規範的符號內化,由於對客體的衝突,超我傾向於站在“本我”的原始渴望的反對立場,而對“自我”帶有侵略性。超我以道德價值判斷的形式運作,維持個體的道德價值感、迴避禁忌。 超我的形成發生在戀母情結的崩解時期,是一種對父親形象的內化認同,由於小男孩無法成功地維持母親成為其愛戀的客體,對父親可能對其的閹割報復或懲罰產生去勢焦慮(castration anxiety),進而轉為認同父親。

功能

(1) 抑制本我的不被社會接受的衝動特別是性及攻擊等 。

(2) 勸自我向善。

(3) 努力表現成熟卓越。

自我取代超我

即由超我的形成父母的控制被自我控制所取代。

意識流

超我為精神一主要成份,多半無意識,少半有意識,產生於自我,對父母、老師或其他權威的勸告、威脅、警告或懲罰表現出順從或抑制,從而反映出了父母的良心和社會準則,有助於性格形成和保護自我來克服過勝的本我衝動。

提出者介紹

西格蒙德·弗洛伊德

西格蒙德·弗洛伊德西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)

弗洛伊德認為人格結構由本我、自我、超我三部分組成。

超我是人格的道德價值部分,它代表的是理想而不是現實,要求的是完美而不是實際或快樂。超我是由自我中的一部分發展而來的。它由兩部分組成:自我典範和良心。自我典範相當於幼兒觀念中父母認為在道德方面是好的東西,良心則是父母觀念中的壞的東西。自我和良心是同一道德觀念的兩個方面。

神經症的產生

弗洛伊德認為,只有三個“我”和睦相處,保持平衡,人才會健康發展;而三者吵架的時候,人有時會懷疑“這一個我是不是我?”或者內心有不同的聲音在對話:“做得?做不得?”或者內心因為欲望和道德的衝突而痛苦不堪。或者為自己某個突如其來的醜惡念頭而惶恐。這種狀況如果持續得久了,或者衝突得比較嚴重,就會導致神經症的產生。

唐震與超我

接受與選擇

接受與選擇書籍《接受與選擇》內容簡介

超我是人生的最高境界

在個體接受與選擇對象的過程中,個體的自我的壯大是其基本特徵。個體在其初期與對象之間存在著極大的不平衡:個體小而對象大、個體弱而對象強、個體有限而對象無限等等,由此形成了它們之間的差異性、不對稱性和矛盾性;但是後來,隨著個體的對象關係在個體自我中的積累,個體開始壯大起來,個體與對象的關係逐漸地趨向對等、平和、融通與同一。個體在對象關係中的這種地位的變化,是對象關係的本質使然。

個體的變化是必然的。從表面看,個體年齡增長了,衰老了,他甚至距離生命的終點更近了。從這點看,個體的接受與選擇與他的初始目的是相悖的。然而,從另一方面看,個體在內容上經歷了由空洞到充實、由自然性到社會性的轉變過程。個體從一個十分渺小的自然物,逐漸地轉變為容納了包括原始自然、人化自然和社群在內的所有的對象世界。他與世界等同起來,一致起來。他已經不是代表他自己說話,更不是代表他的某個時段(比如他三歲時候的某一天)說話,他容納的對象世界越廣泛,他也就與整個世界越接近,他就有可能變成一個“世界公民”,他就會為更廣泛的世界代言,他也就有更加寬廣的胸懷,他變成了一個反映整個世界關係的個體。

個體的對象關係是在接受與選擇的交替、變換、統一中發展起來的關係。接受不是個體的最終目的。個體需要接受,不接受對象的個體就不是實在而只是一個空在,而空在的個體是無法進入到群這一高級對象之中的;但是,個體接受的對象愈多,個體受制於對象的方面也就愈多。但這個時候,個體受制於對象的方面已經不是對象的直接作用,而是作用於個體的對象關係所形成並寄宿於個體之內的自我對個體發揮作用。自我代表對象關係重新審視個體,他對“我”開始重新定義。

自我是一個矛盾體。自我寄宿在個體之內之後,他便處在矛盾的夾擊之中。他既受到來自他的淵源——他的一切對象——對他的作用,他是這些對象的代言人;他又受到來自他的載體——他的命運共同體——對他的作用,他是他的載體——個體——的代言人。自我的這一矛盾,使得他不斷地調和二者,不斷地生成“新我”。由於對象是源源不斷的,“我”就是生生不息的,自我總是在新的內容的充實之下不斷地改變自己。顯然,個體的對象關係越廣泛,個體的自我所包含的外延就越廣泛。如果接受是無止境的,那么自我的外延就是無邊界的。

迄今為止,群是個體的高級對象。作為個體處在高級階段的對象關係,個體所在的群是個體的現實關係。群內的每一個個體相互間的交往通過他們各自的自我而展開,個體的自我在交往中相互接受對方從而壯大了他自身。如此以來,交往的結果形成個體之間的普遍自我,正是這種普遍的自我支持了群的延續和發展。在隨後的個體與群的關係中,個體進入群的最低的門檻就是個體的自我達到了群的普遍的“我”,低於群所要求的自我不為群所接納。因而,個體的自我——被群所認可的自我——成為個體與群對話的平台,個體的自我上升為與群相統一的普遍的自我。

在與群這一對象的接受與選擇中,個體的自我仍然繼續發展並壯大。當著他的接受程度大到比群的普遍的對象關係更廣泛的對象世界時,個體的自我超越了當前的群的普遍自我,他上升為超我。

超我是孤獨的我

超我不是普遍的,他是個體自我中的少數,是個別的超乎普遍自我的“我”的狀態。超我正因為他是個別的,因而是孤獨的。超我處於群的頂端,由於他所擁有的對象世界超過了一般個體的現有的對象,超我便在更多的對象領域中顯現了我的本性。他的多出的對象世界所形成的那部分“我”要放置在群體之中似乎就是一個難題。他沒有同類,他缺少知音,他是孤獨的。

從自我到超我,其實是每個個體的必由之路。自我的矛盾迫使自我不斷地被新的對象關係所刷新,自我不斷地壯大,不斷地更新,他擁有了趨向超我的必然力量。所以,當超我出現在個體身上的時候,他也發現每個自我都會和他一樣地走向超我。他經歷短暫的孤獨期,他等待其他個體由自我變成超我,他們在新的超我的階段重新結為群並達到下一個自我的新的高度。

超我是博愛的我

超我的對象世界是廣泛的。正像處在原始自然階段的對象關係狀態的人們僅僅把血緣關係看得很重一樣,處在超我階段的個體則把一切對象都看得很重。個體擁有的對象越多,個體就越是擁有對對象的更全面的認識,個體對所有對象的認識就越是超越個體初始階段的狹隘的視角,個體就會在更廣泛的意義上處理他與對象的關係。從情感的角度看,擁有超我的個體的愛是廣泛的、普適的愛。

個體的所愛由特定的、小我之下的對象擴大到普遍的、大我之下的對象,只有在超我的狀態下才能夠做到。普遍的自我雖然是群的“我”,但他仍然是以每一個個體的屬性的方式存在。他的普遍性僅僅是我們的一個抽象,在其現實性上,他就是單個的自我——當然是服從於群的普遍性的單個的自我。因此,他的愛很明顯是小我的愛,是站在他個體的角度發出的愛。相反,超我由於已經不受制於眼前的群的羈絆,他就擺脫了小我的現實關係。他從自我的對象轉向了非我的對象,他更全面地認識了“我”。他愛所有的對象,他願意奉獻給所有對象,他的存在就是最高層次的愛的存在,就是個體在超我階段的高尚的德性。

超我是信仰中的我

信仰中的個體是自我不在自身的個體。由於信仰,個體的自我被寄宿在信仰對象那裡。個體放棄他的自我——或者說個體的自我相信那個託管者比他把個體管得更好——他直接地請求託管。自我甘願放棄自己,個體也服從自我甘願聽從信仰對象的安排。從這一點看,處在信仰狀態的個體是超我的。他已經不是他自己,他就是信仰對象的代言者,而信仰對象則成為決定個體一切的基本力量。

迄今為止,任何信仰對象都是超乎群的普遍自我的對象。有些信仰對象希望普度眾生,有些信仰對象希望救世濟貧,還有些信仰對象希望傳播普遍真理,它們都是超出個體的現實的理想世界,是為個體設定的理想的彼岸。其超我的特性是明顯的。

信仰中的超我與上述其它超我相比,是一種風險較大的對象關係。這種對象的選擇,並不是個體的實實在在的對象關係一步一步地演變而來,它跳躍式的來到個體的面前,因而有被個體盲目選擇的可能。對於大多數個體來說,建立信仰關係或許可以起到解脫現實的自我所遭遇到的困境。

超我是完善的我

從個體追求對象的屬性看,他的追求的最終的境界是群的普遍的自我的境界。每個個體都以此境界為追求的最終目標。這樣一來,當個體追求到群的普遍的自我的階段時,似乎對象世界被追求窮盡了,再也沒有新的可以與之建立關係的對象了。此時在個體面前便可能出現“無”的狀態,大多數個體滿足到這一點就止步了。

但對有些個體來說,到了這個階段之後,“無”是他進一步繼續追求的對象。他追求了“有”,又追求了“無”,所以他追求了完善。他在群的“萬物止於此”的世界之上繼續他的追求,因而是超我,是完善的我的開始。

對“無”的追求其實就是對“有”的反思。因為“有”的對立面就是“非有”。“有”可以直接地去認識,“非有”正因為它是“非有”,是“有”的否定,它的根在於“有”,它來源於“有”,所以只有從“有”中才能真正認識“非有”。但在這個時候,認識的方法已經不是去重複地建立以前那樣的對象關係,而是對個體所經歷的“有”進行反思。當這個反思完成之後,個體獲得了對“有”和“非有”的認知,個體獲得了全面的對象關係,他也獲得了超我。這個時候,他是完美的。

任何普遍性的意義就在於它是共有的、大眾化的、普通的、平庸的。因而,在群的普遍性之中,擁有個性的個體消失了,這時的存在只是群的存在。對於個體而言,群取代了個體的位置,群代表了個體的意義。因而,群的普遍狀態就是沒有個體、只有群體的狀態,就是個體的無的狀態。

個體的無的狀態與個體的源源不斷的對象相矛盾,個體要超越無,走向超我。個體通過超越無而走向“新有”,個體獲得了超我,他超越了普遍,他拋開了平庸的對象,他走向崇高。與處在群階段的普遍的自我相比,超我是比自我更崇高的我,他就是完美的我。

超我之所以崇高,還在於他不同於個體初始階段的“有”。雖然在那個時候,個體也是獨立的,超出群的,但是,那個時候的個體因為對象的局限他還沒有完成對象關係的重大轉變,他不能把握對象,更不能自主。所以,超我只能產生在普遍的自我之後。他是個體集普遍自我的品質於他自身。他來源於普遍,又超越普遍。

在現實中,超我不一定是全面的“我”,他可能是“我”的某個側面。他不是集結了所有對象關係的“我”,而可能只是在某個方面、某個領域裡超越了群的普遍性。對任何個體而言,獲得全面地“我”當然是他求之不得的事情,但在有限的生命時段內,個體不可能窮盡所有的對象世界。因而,取得“我”的一個側面的超越也是個體中了不起的事情。這個時候,如果對象是一個整體,對象由於其整體性而使其任何一個側面都是它本身,取得了一個側面的我也就是反映了整個對象的我。個體在某一個對象關係中超越了當時的群的普遍性,那就是崇高的我的顯現。