簡介

被偷走的一代

被偷走的一代“被偷走的一代”源於一項歧視性政策:從20世紀初到70年代初,澳大利亞政府實行白澳政策,認為土著居民低賤無知,強行將他們的孩子帶走交給白人撫養或送到白人學校寄宿,以求同化土著人。被帶走的土著孩子後來被稱為“被偷走的一代”。

從1890年前後到1970年間,澳聯邦政府根據消除土著社區的政策建立了土著兒童收養營。如在新南威爾斯州南岸的鮑曼德瑞建立了專門收養土著嬰兒的營地。他們稍大一點被送到女童和男童收養營;另一些膚色較淺的孩子則被送到白人家中收養。報告估計,全澳大利亞約有8萬土著兒童被強迫從父母身邊帶走。

歷史

1901年1月1日,澳各殖民區改為州,成立澳大利亞聯邦,但把土著人排除在人口普查範圍外,他們被歸為“動物群體”。

1910年,澳通過一項政策,以改善土著兒童生活為由,規定當局可以隨意從土著家庭中帶走混血土著兒童,把他們集中在保育所等處。

1937年,澳當局通過一項可以武力同化混血土著人的官方政策。

1967年,澳大利亞人在全民公決中贊成修改憲法,把土著人納入人口普查,並賦予他們投票權。

1970年,澳廢除允許當局帶走土著兒童的法令。

1976年,澳政府通過法令,承認土著人對澳“北部地區”大片土地的所有權。土著人此後掀起要求歸還先祖土地的運動浪潮。

1992年,澳最高法院裁定,土著擁有殖民時期以前澳大利亞一種形式的所有權。

1997年,一項全國性調查報告說,從家人身邊奪走土著兒童的政策使多達10萬的土著人遭受精神創傷。報告建議政府對“被偷走的一代”作出補償。時任總理約翰·霍華德拒絕作官方道歉。

2007年,陸克文當選總理,承諾代表政府向那些土著人道歉。

產生原因

在1910年到1970年間,澳大利亞的法律允許政府將土著居民的子女從他們的家庭中帶走,送入白人家庭或教會中撫養,產生這項政策的背景其實相當複雜。在修建貫穿澳大利亞南北部的GHAN鐵路時,鐵路沿線誕生了許多白人和土著的混血兒。由於文化原因,這些混血兒並不受當地土著部落歡迎,他們經常遭到遺棄及虐待。當時有一份報告建議政府,應該出面保護、撫養這些兒童,從而刺激了澳大利亞實行將土著兒童帶離家庭的政策。另外一個主要原因是,當時的澳大利亞政府認為土著居民沒有文化、沒有前途,將他們的子女帶走、漂白,有助於他們融入現代社會。

後果

政府措施失敗

“被偷走的一代”源於澳大利亞同化土著人的想法

“被偷走的一代”源於澳大利亞同化土著人的想法政府的舉措並沒有帶來預想的結果,1994年澳大利亞國家統計局的調查顯示,政府的同化政策徹底失敗了,那些被從土著家庭帶走的孩子無論是受教育的比例還是就業率,非但沒有高於那些同期還留在自己家中的孩子,還略低於這些一直生活在土著家中的同齡人。“被偷走的一代”大多數不能完成中學學業,卻常常使用違禁藥物、並有犯罪記錄。

被偷走的一代,被偷走的,何止是親情與血緣,還有原住民身份的認同和文化的傳承。文化斷層所造成的時空錯位,至今還是龐大的陰影。當今占澳大利亞人口2.7%、45萬名原住民平均壽命較短,嬰兒死亡率、失學率、犯罪率與失業率居高不下。酗酒、吸毒、色情現象嚴重。

造成家庭悲劇

1997年4月,澳大利亞人權委員會一份題為《帶他們回家》的報告顯示,被帶走的兒童和他們的家庭遭受了巨大的心理創傷。有人這樣述說被帶離家庭、長大成人後的感受,“我們也許可以回家,但我們無法重新回到我們的童年。我們也許可以與父母、親人再次團聚,但是光陰已經流逝,我們無法體味親人的愛與關心,這種遺憾終身無法抹平。我們可以再次回家,但是身心所受到的傷害無法消除,因為‘監護人’們認為他們的任務就是消除我們的土著身份。”

對於成千上萬個土著家庭來說,有的甚至幾代都有孩子被強制帶走,上演了一代又一代的家庭悲劇。曾是“被偷走一代”的詹妮弗為我們講述了她的家庭故事。她的外祖母瑞貝卡是家中最小的孩子,長得十分漂亮,5歲時就被教會帶走,14歲時她生下了詹妮弗的母親格蕾絲,之後又生了3個女兒。23歲時,外祖母患結核死去。詹妮弗的外祖父拚命工作,辛苦撫養4個女兒。1915年的一天,外祖父回來跟母親說,他被強迫簽署一份檔案,將4個女兒交給政府帶走,否則他將被送進監獄。就這樣,4個女兒哭著離開了父親,被送上前往悉尼的船。母親很多年後依然記得當時的感覺,就像當年失去外祖母一樣悲慟。到了悉尼之後,她們被分開寄養,還是嬰兒的維爾麗特2年後死於結核。格蕾絲所在的保育所條件十分惡劣,擁擠不堪,條規嚴苛。她記得一個女孩只是由於動作慢了一點,就被綁起來用皮帶抽打,當天晚上就死去了,甚至沒有人知道她最後埋到了哪裡……然而悲劇沒有到此結束。1952年11月的一天早晨,警察又來到詹妮弗的家裡,“他們不顧父母親的阻攔,硬是把我們姐妹兩個帶走。此後我再也沒能見到父親”。

一名叫約翰的土著兒童在出生不久後被送到鮑曼德瑞嬰兒營,十歲時又送到肯徹拉男童營。他回憶,那裡就像一座監獄。早晨排隊點名時,假如你稍稍遲了一點,你就會受到懲罰。管理人員命令其他男孩對你拳打腳踢,即使你的兄弟或堂表兄弟也不得不打你,否則他們也得倒霉。

社會責任

作品的宣揚

陸克文向“被偷走的一代”道歉

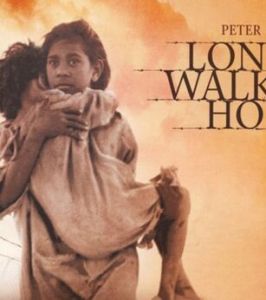

陸克文向“被偷走的一代”道歉“被偷走的一代”一詞見於澳大利亞歷史學者彼得·里德(Peter Read)在1981年出版的同名研究著作。原住民作家多莉絲(Doris Pilkington Garimara)在1996年發表的小說《防兔籬笆》(Rabbit-Proof Fence),引起轟動,6年後改編成同名電影,也獲佳評。故事主人原型正是作家母親莫莉·克雷格,她三歲半被強行與母親分離,送往摩爾河營地,而後三代母女不能擺脫這樣的悲劇。

政府官員的態度

面對這段不可告人的歷史,早在1997年,澳大利亞就有議員要求當時的霍華德總理道歉,但他卻表示是上一代政府的錯而拒絕。到了2008年2月13日,總理陸克文才在國會正式向土著致歉,對被偷走的一代、他們的後人和家人所承受的苦難,對他們的父母、兄弟姐妹、被拆散的家庭和社區,對於強加給這一自豪民族和自豪文化的屈辱和衰落,連說三個“對不起”。

問題的解決

輿論高度評價陸克文政府向土著居民道歉的舉動,但也指出,實現與土著居民的真正和解還有很多事情要做,“遲到的道歉”不過是開了個好頭。如賠償問題,目前陸克文政府還沒有出台對“被偷走的一代”的賠償計畫。土著居民領袖曼塞爾認為,僅僅道歉還不能完成和解進程,他要求政府建立一個10億澳元的基金,用於賠償有關土著居民家庭。陸克文表示,道歉的象徵意義十分重要,因為它將建立起一座互相尊重的橋樑,一旦有了這座橋樑,其他就是具體的事情了。他說,道歉不會停留在口頭上,政府將會採取實際行動,致力於提高土著居民的教育、醫療和住房等各方面生活水平。