內容介紹

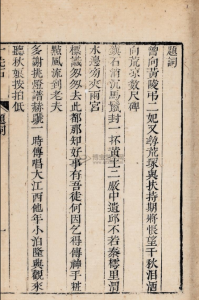

《藏園九種曲》清刻本

《藏園九種曲》清刻本《臨川夢》是關於湯顯祖的一部傳奇。蔣士銓十分仰慕湯顯祖,於是將他一生的遭際改編成劇作。劇中描寫湯顯祖如何受宰相張居正、申時行等打擊與壓制,有志難伸,報國無門,陷於“權相不死,終身不中”的困頓境地,因而借劇作《牡丹亭》,一抒怨憤不平之氣。戲中的湯顯祖才華橫溢、品節高尚、不畏權勢、憂國憂民,卻窮愁潦倒,仕途蹇塞。這中間其實也隱含著蔣士銓自身的忿懣。作者有意將《牡丹亭》流傳過程中許多痴情女子感動得氣絕身亡的故事予以典型化,刻畫了俞二娘的形象,使全劇顯得更真實感人。“四夢”中的主要人物如淳于棼和霍小玉等都出現在劇中,使全劇帶有相當濃郁的浪漫主義色彩。清姚燮《今樂考證》評價說:“其至離奇變幻者,莫如《臨川夢》,竟使若士先生身入夢境,與‘四夢’中人一一相見,請君入甕,想入非非,娓娓清言,猶余技也。”

《冬青樹》則是一部充滿愛國正氣的劇作。蔣士銓演繹明代作家卜世臣《冬青記》故事,在劇中鋪敘南宋的亡國歷史,縱情歌頌抗元英雄文天祥不屈的民族氣節,表彰和稱揚了謝枋得、唐鈺等忠臣義士,痛斥了賣國求榮的漢奸留夢炎。蔣士銓所處的時代,雖說是乾隆盛世,清朝統治者對漢族知識分子已實行較為寬鬆的文化政策,但文字獄的禁錮其實遠未真正解除。蔣士銓敢於如此直接地描寫漢族人民抗擊外族入侵的鬥爭歷史,公然歌頌漢族中湧現的不甘臣服的民族英雄,這實在是非常有膽識的行為。全劇最後以文天祥死後“奉上帝敕旨,勘問南宋以來奸相”作結,正符合人民的意願,因而這個劇本在當時一度廣為傳誦。

作品特色

蔣士銓追步湯顯祖,同時也謹守吳江派的規矩,又融合詩詞的清婉風致,進行戲曲創作。在當時傳奇日趨衰弱的情勢下,他的作品比較廣泛地受到人們的歡迎。《藏園九種曲》中歷來評價比較高的有《四弦秋》、《臨川夢》、《冬青樹》等。它如《空谷香》寫花仙幽夢蘭被謫人間,歷盡艱辛,也隱含了對黑暗勢力的批判,和對被排斥的忠義之士的深刻同情,有著明顯的社會意義。作品評價

在藝術風格上,蔣士銓追慕湯顯祖,所以取得了較高的成就。《詞餘叢話》評論說:“《藏園九種》,為乾隆時一大著作,專以性靈為宗,具史官才學識之長,兼畫家皺瘦透之妙,洋洋灑灑,筆無停機,乍讀之,幾疑發泄無餘,似少餘味;究竟無語不煉,無意不新,無調不諧,無韻不響,虎步龍驤,仍復周規折矩,非鳧西、笠翁所敢望其肩背。”當時甚至有人稱它“逼真玉茗四夢,為國朝院本第一”。說它“真得《還魂》神髓”。這些評價,自然有些溢美,但在雜劇、傳奇日趨衰落的清朝中葉,蔣士銓實在不愧為一位頗有成就的作家。作者簡介

蔣士銓(1725—1785年),字心餘,又字苕生、清容,號藏園,鉛山縣人。蔣士銓出生時,蔣府即已中落。為生計所迫,父親在他出生後不久,即北游燕、趙,蔣士銓則隨母親寄食於外祖父家。4歲起,由母教讀,訓誨極嚴,學識大進。他20歲中舉,29歲時以舉人而任內閣中書。33歲中進士,授翰林院編修,為官8年,以養母而告歸。曾先後主講於蕺山、崇文、安定三書院。晚年僅以候補御史而終。蔣士銓是清代中葉著名的文學家,工戲曲,善詩文。他論詩主張兼師唐宋,反對片面追求格調和辭藻,在詩、文、詞、戲曲等各方面都頗有成就,與當時的袁枚、趙翼並稱為“江右三大家”。著有《忠雅堂詩文集》39卷,《銅弦詞》2卷。但他影響最大的還是戲曲創作。他有雜劇、傳奇16種。這16種劇作是:《康衢樂》、《忉利天》、《長生》、《昇平瑞》、《采樵圖》、《采石磯》、《廬山會》、《空谷香》、《桂林霜》、《四弦秋》、《雪中人》、《香祖樓》、《臨川夢》、《一片石》、《第二碑》、《冬青樹》等。其中後9種合稱《藏園九種曲》或《紅雪樓九種曲》。